儿童本位:民国小学语文教材编写经验及启示

作者: 王梓睿

【摘 要】民国小学语文教材在儿童本位观的编写理念基础上,形成了三种进路。一是以儿童的发展为本位,激励儿童真实的表达,体现了工具论取向、实践论导向的语文课程观念;二是以儿童的经验为本位,贴近儿童的现实生活,形成了在空间上、时间上、逻辑上贯通的编写思路;三是以儿童的本能为本位,依据儿童的心理特征,构建了相对科学有序的编写体例。深入分析与探讨民国小学语文教材儿童本位编写经验,对理解儿童本位教育观念及完善小学语文教材编写具有重要的启示与借鉴意义。

【关键词】民国教材 儿童本位观 小学语文教材编写

儿童本位是一种提倡“在教育活动中以儿童为中心,教育的一切措施围绕儿童组织起来”的教育理念。当下,儿童本位已经成为儿童教育中不言自明的教育公理,但越是“不言自明”,越容易形成含混、默会的认识,难以指导具体的实践。例如,如何编写“儿童本位”的教材,如何进行儿童本位的教育。基于此,检视民国时期小学语文教材的儿童本位编写观,对于当下小学语文教材的编写与小学语文教学具有一定的借鉴意义。

民国小学语文教材的儿童本位编写观发轫于五四运动“儿童的发现”及美国实用主义教育学家杜威访华讲学。此后,不少语文教育工作者开始反思传统语文教材的弊病,为编写儿童本位的教材发声。1923年《新学制课程标准纲要》颁布后,教育界一致强调“一切教材,必须以儿童为中心”[1],儿童本位正式成为广受推崇的教材编写观。此后,儿童本位教育的热潮持续高涨,直至1937年战争局势严峻,儿童本位教育观逐步让位于国家本位教育观。民国小学语文教材在儿童本位理念的基础上,形成了“以儿童的发展为本位”“以儿童的经验为本位”“以儿童的本能为本位”三种进路,并据此在教材体例、内容、形式等方面有所创见与突破。

一、以儿童的发展为本位:激励儿童真实的表达

我国传统语文教育以文言为语言形式,以读写为训练手段,进而导致书面语言脱离口头语言逐步走向僵化与滞后的境地。民国小学语文教材一改传统的强大惯性,以培养儿童合乎现代生活的语文能力为旨归,提倡白话教学,发挥语言文字的实用性,激励儿童真实的表达。具体到教科书编写,有三点突破。

第一,体现了“言文一致”与“听说读写并重”的语文课程观。早在清季,已有不少有识之士将语言、文字的分合与识字率、启蒙教育的效率联系在一起[2]。民国初年,言文不一致的流弊日益凸显,时人将批判的矛头从文字转向文体。他们指出文言的空疏、冗杂与不切今用阻碍社会的进步,亦有不少人认为文言的学习违背儿童的发展需要,主张“把通行的国语,使儿童学习,那是儿童的幸福”[3]。于是,1920年,教育部正式通令全国各国民学校一、二年级“国文科”改为“国语科”,全部教授白话文,并建议首先学习注音字母。并在1923年的课程标准中将国语科划定为语言(即口头语)和文字(即书面语)两大类别。教授儿童语言的目的在于“使儿童将来能够应用这种语言,和本国明白国语的人交际往来,互通声气”,文字方面则“引起读书兴味和发表思想的能力”[4]。基于此,民国小学语文教材选文皆以白话文为主,至高年级适量加入浅易的文言文。同时,力图提升“声音”和“语言”在国语教学中的地位,着意安排会话、演说、辩论等活动,旨在让儿童“经由‘耳治’习得活泼泼的国语”[5]。除此之外,还单独编写说话教材,如《复兴说话教科书》(商务印书馆1933年版)。

第二,倡导“言为心声”与“我手写我心”的语言文字运用观。民国小语教材对“读书为应试”“学文为中举”“代圣人言”等传统语文教育的痼疾进行了有力的革除,鼓励儿童自主表达、抒发真情实感。吴研因就曾指出小学国语科的目的在于“使儿童能将标准语自由使用,发表自己的思想感情”[6]。因此,民国时期小语教材在范文的编选上,尤为侧重拟用儿童口吻,展示儿童情思。例如,《开明国语课本(小学初级学生用)》第六册第24课《生了几天病》:“钟良到学校了,他给我们看他新做的诗歌:生了几天病,才知道没病时的快活。生了病身体不自由,躺在那里让被褥束缚。……先生看了他的诗歌,对他说:‘这是你的真经验,做得不坏。抄上学校新闻去吧。’”[7]该课讲述了钟良以诗歌的形式抒发生病期间的感受,并得到了老师“这是你的真经验,做得不坏”的评价。这一评价也侧面反映了这一时期语文教材鼓励儿童抒真情、写真话的语言文字运用观。

第三,创设真实的语言交际情境和生活化的语文实践活动。叶圣陶主张语文教学“宜为学童特设境遇,引起他们的需要、学习的动机”[8]3。这是因为语文是社群生活的重要工具,语文教材中的语言训练不能脱离交际情境和实践活动。因此,这一时期小学语文教材在编排时常常加入一些匠心巧思。例如,世界书局1924年出版的《新学制小学教科书初级国语读本》第六册第8课《征集玩具的一封信》、第9课《一封覆信》便为往来书信,内容为三年级的同学组织玩具展览会,写信请求四年级同学帮忙,四年级同学予以回应[9]。这样设计利于儿童在情境中积累语言、感悟语言、运用语言,从而提高语言表现力。又如,《分部互用儿童教科书儿童南部国语》第六册第10课《林则徐》为一篇介绍林则徐禁烟事迹的课文,课后习题为“【写写看】你的亲戚朋友,如有吸烟片的,你写一封信去劝他戒绝!”[10]。让学生身体力行地参与禁烟的宣传活动,既锻炼了学生的语言运用能力,又拓宽了文本的社会价值。

二、以儿童的经验为本位:贴近儿童的现实生活

在儿童教育中,儿童倘若没有体悟到生活世界的千姿百态,感受到生命情感的百折千回,就不会产生对美的追求、对生命意义的体认和对真理的向往。不曾亲近生活、体味生活的儿童,就不会有充盈、丰富的内心世界。五四运动以后,儿童生活在国语教科书中得到了前所未有的凸显。朱家驭在介绍“什么叫作教材”时说道:“在儿童方面讲,就是日常的生活;就教师方面讲,就是助长儿童的生活经验。”[11]生活化的教材并非对儿童生活的完整复现,而是对儿童生活的有意剪裁与组织,以实现儿童经验世界与公共知识空间的联结,改变传统教育中以经典学习为重心导致教育与儿童生活隔绝的情况。在语文教材编写时,这一理念表现在三个方面。

第一,在空间上,着重呈现儿童生活环境的地域特色。我国幅员辽阔,各地区自然景观和人文风貌大有异趣,儿童的生活方式也大相径庭。因此,各书局依据各地学情组织编纂具有地方特色的分区课本。以极具地方特色的选文与插图为儿童创设富有生活气息的知识环境,更有利于儿童生命潜能的释放与自我文化身份的认同。在这其中,较为出色的一套教科书为陈鹤琴、陈剑桓主编的《分部互用儿童教科书》。所谓“分部”即依我国地理分布划分为黄河流域(北部)、长江流域(中部)、珠江闽江流域(南部)三个区域,为三个区域分编教材;所谓“互用”即三套教科书可以互为补充材料。“分部”与“互用”兼顾,既能突出本地区的特点,又能感知国家的全貌。

第二,在时间上,形成了符合自然环境时令循环的内容分布理路。陈鹤琴提出“我们所需要的教科书,也应当是活的,而不是在夏天来谈雪,在冬天来谈蚊子和苍蝇……”[12]。教科书的内容安排与自然时令相吻合,一方面有利于教师充分开发、利用自然环境作为学习资源,勾连儿童的生活经验,加强儿童对于教学内容的直观感受;另一方面可以体现我国四季有序、万物有时的时间观念和天人合一的生活方式,可以传承并发扬中华民族独特的生命智慧与文化传统。为了适应不同时令的教学,不少书局分批次编写、出版春季始业和秋季始业语文教材。例如,1931年商务印书馆出版的《基本教科书国语》(秋季始业)第一年度的现代诗歌的安排顺序为《秋收》《雪朝》《春》。这种符合时序变化编排诗歌的方式,十分便于儿童学习。

第三,在逻辑上,构建了家庭—学校—社会的主题演进框架。随着儿童的成长,儿童的生活空间也在发生着位移与扩张。家庭是社会的基本单位,为儿童教育发展的起点。学校是实现儿童社会化的主要场所,在儿童认知发展中发挥着重要力量。以家庭—学校—社会的主题序列安排教材内容,符合儿童的成长路径。1938年教育部编审会编写的《初小国语教科书》的编辑旨要中便强调:“本书内容,以儿童生活为中心,取材从儿童周围开始,从儿童实际生活出发,随着他们生活的进展,逐渐扩充到广大的社会。”[13]1930年世界书局出版的《新主义国语读本》第一册第1课内容为“弟弟来,妹妹来,来来来”[14];至第二册开始编选《我愿做个好学生》和《我的学校快乐多》等反映校园生活的选文;至第三册《劳动歌》和《我是中国人》等体现社会生活的课文开始进入教材。

三、以儿童的本能为本位:依据儿童的心理特征

以儿童的本能为本位,即强调从儿童的特殊本能出发,如习惯、兴趣、冲动、情绪等,因势利导,激发儿童持续的学习动机。五四运动后,教育界对儿童心理的观察与研究也越发深入。例如,陈鹤琴认为儿童具有“好动心”“模仿心”“好奇心”“游戏心”等心理特点[15]。张锡昌指出初入学的儿童,更喜爱图画和会话[16]。这些发现,为语文教材编纂提供了切实的思路。总览本时期教科书,在照顾儿童心理的方面上,对于传统语文教材的超越,可以归纳为三点。

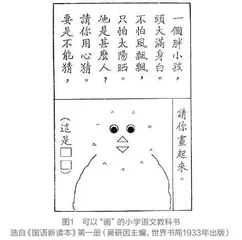

第一,教材的内容突出兴趣导向。要想编纂出适合儿童的教材,一定要给予儿童新异的体验,贴合儿童的兴趣。正如杜佐周所言:“国文教材,若是不合儿童的兴味,那就是死的。”[17]为激发儿童的学习兴趣,民国小学语文教材常采用以下两种方法:一是广泛选编儿童文学作品。五四运动后,选编儿童文学进入国语教材已成为教育界与文学界的共识。周作人认为儿童正是空想旺盛的时候,“空灵的幻想与快活的嬉笑,比那些老成的文字更与儿童的世界接近”[18]。叶圣陶提出语文教材的选材标准“当为儿童所曾接触的事物,而表出的方法,又能引起儿童的感情的。换一句话说,就是具有文学趣味的”[8]6。新学制后,小学语文教育界便出现了“教师教,教儿童文学,儿童读,读儿童文学”[19]的盛况。二是编写可以“做”的教科书。这一主张源于杜威“从做中学”(learning by doing)的教育思想。此类教科书往往将各式活动寓于学习材料中(见图1)。陈鹤琴认为,让儿童能唱、能玩、能画、能想才是理想的国语教科书[20]。这样的编排方式,能为儿童创造轻松愉快的学习环境,促进儿童运用多种感官获取知识经验,提高儿童的学习兴趣和实践能力。吴研因也提倡此种能“做”的国语教科书,这样“可以使儿童亲身参加教材,不至视教材是身外的一件死物”,在手脑并用的过程中儿童“可以得到种种研究学问的方法”[21]。

第二,教材的系统渐趋周密完善。长期以来,我国传统语文教材的模式多为文选汇编型,常见的形式为以选文为中心,并辅以注疏和评点。为了儿童更好地理解与运用所学知识,民国时期的小学语文教材在范文系统的基础上增加了练习系统和知识系统,并对插图的质量和数量提出了更高的要求。如朱翊新所编的高小《国语读本》编辑大纲中表明“各课教材的后面,附有思考问题及工作项目,前者供整理、思索之用,后者供发表、练习之用”[22]2。另外,此套4册教材的一大创新之处在于每册设置3节附课作为知识补充,这12课以春明与王先生的交往学习作为情境,以语法、文法知识为内容,形成了前后内容衔接、理论贯通的知识系统,十分新颖别致。如第一册补充课3《从句子的作用讲到形式》:“王先生知道春明读完高级国语读本第一册了,一天,王先生到春明家里,翻开书本,写了几句。对春明说,‘你能够把这些句子说明它的作用吗?’……”而后切入正题,以王先生和春明一来一往的对话深入浅出地讲解语言知识,“王先生讲到这里,春明说:‘我明白了!那么第四句是用并且的关系词来接连两个单句……’”[22]97-98。不过,美中不足的一点是这一时期小学语文教材中的练习系统、知识系统和助读系统并不完备,常常只有其一或只有其二。但这些教材依然对语文教材的体例发展具有突破性的贡献。

第三,教材的组织追求系统一体。我国的传统语文教材多为单篇连缀模式,即单纯的文选汇编型教材。单篇连缀的教材模式历史悠久,经验丰富,但也具有一定的弊端,陈鹤琴就曾批评此类形式的教材有“上下文毫无关联”“儿童不能自己学习”“教师讲解困难”“违反学习心理”[23]等弊端。20世纪20年代后,教育界开始对国语教科书的组元模式进行深入的探索,充分考虑不同阶段的有机衔接,重视每册、每个学段之间内容的一贯性与渐进性。其中,比较具有创新意义的教材组元模式为“一个儿童中心制”。所谓“一个儿童中心制”即指全书以一个儿童为主角,整套教材围绕该儿童的视角和行动组织。如陈鹤琴主编的《儿童国语教科书》通过儿童的第一人称口吻叙述着儿童生活的见闻,课文连缀起来便是儿童的生活记录。除了编排连续的大单元,也有部分教科书尝试设计主题单元。《国语文学读本(高级第1册)》的编辑大纲中指出:“全册用连续体,其式例有两种:一以直进式为经,取章回小说旨趣,使读了前课,思读后课,以观究竟,读至后课,引起回忆前课之联想……一以分布式为体,每课前后,不必恰相连属,然其表现之事实与意义,均向一个中心而自为首尾,使从复杂方面,得到谐和之思想。”[24]这段话恰好诠释了民国时期小学语文教材主题单元组元的两种形态:一种是仿照章回小说选编前后叙事连贯的课文;另一种是选编主题同一的范文,这一方式相对于上一种更为普遍。