“双减”背景下,“课程”视角的作业设计与研制

作者: 何捷

【摘 要】作业在其自身的发展与演变中,历经不同的阶段,形成了与教学的不同关联。在实践操作中,由于对作业属性的偏见,在设计与研制中产生缺乏理性的行为,导致作业成为学生的负担。消减作业负担,可以从属性上重新认识作业,在课程视域下重新构想作业的研制与设计,让作业回归“学习”的实质,让学生在参与中提升学习力。

【关键词】双减 作业设计 课程视角 学习力

“家庭作业”原指工业化初期人们在家里所从事的以计件工资为基础的有偿加工,常见于服装和鞋帽等加工行业。随着班级教学的普及,“家庭作业”一词被引入教学领域,其本质意义也发生了根本变化[1]。

一、作业设计与研制中存在缺乏理性的行为

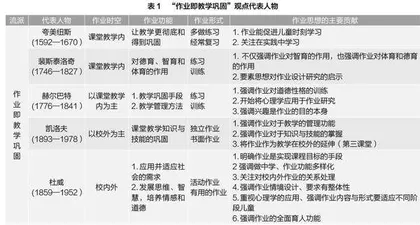

历史上,在很长一段时间内,作业都是教学的“附庸产品”,成为巩固教学成果的专属训练项目。王月芬博士整理了这一主张的代表人物以及主要观点(见表1)[2]。

我国教育受到赫尔巴特与凯洛夫的影响更为深远。赫尔巴特主张以“练习”为主要手段,巩固知识获取,防止学生遗忘,教学中带有“管理”和“训练”的意味;凯洛夫则强调以知识“武装”学生,作业是最好的装备,让学生在教师主导下的课堂中获取相对固定的知识。完成作业既是必然的需要,也是一种手段,是教学中特殊的工具。“作业”牢固印刻着三大“胎记”—管理、惩戒、训练。这样的印刻更准确地说是一种偏执,逐渐与学生的成长分道扬镳。

德国教育家汉斯·甘格乐教授将“留家庭作业”看作教育的一种仪式。他强调并没有确凿的证据证明家庭作业对学习成绩有帮助。在19世纪的美国,也发生了因为大量记忆类、背诵类的家庭作业而导致的持续约半个世纪的“废除家庭作业运动”。可见,作业在学习中的存在与应发挥的作用,绝非是进行“集中训练”,而应是努力实现人的全面发展。

“双减”政策的落地,将原先搁置在“应试”这一浅滩上的教育之锚拔起,重新抛向全人、全面发展的深海。在这样的变革中,效果最易于看见的、也最为凸显的就是作业的设计与研制—如何减轻作业负担,成为教学变革中关注的焦点。基于对“减除”这样的字面简单化的理解,就难免出现流于形式的草率,缺乏理性的研究,过多将目标聚焦在“时间”“场域”“容量”三个方面:在规定时间里完成;在规定的场合完成;规定每次作业的容量。这样的控制,不但不能带来真正的“减负”,还让作业成为导致教学失效的全新因素。例如,只管作业时间长短,忽视作业应当承载的功能,让作业成为课堂教学的“附件”,形式化地强调随堂动笔;只看班级群体,不看独特个体,在迎合部分学生畏难情绪下,设计低于能力生长点的练习,缺乏针对不同个体的差异化设计;只注重在“学生端”落实,遗失了“教师端”的改良,作业依然是教师交给学生的任务,而对作业目标的设定,作业类型的设计,作业难度系数的设置等,教师缺乏应有的构思与系统的布局,作业布置依然是零敲碎打的随机行为。

二、“课程”视角的理性重构

1. 对课程属性的重新认识

从福禄贝尔、蒙台梭利等教育家开始,作业出现了“游戏活动”属性,与各种游戏、活动的粘连、交融,使得作业曾经以让人喜爱的面目展现;在赫尔巴特、凯洛夫等教育家的研究中,作业又具有了“训练”属性,成为教学的巩固手段,甚至是管理学生的工具,也成为课堂的附庸;威廉·赫德·克伯屈等关注作业与学习的关系,将完成作业的过程与学习的过程合并研究,发现作业中的“学习”属性;杜威和克伯屈也将作业、项目、任务等作为课程的重要环节,发掘作业的“课程”属性。作业的属性在不同阶段、不同学者的研究领域中有着不同的构成,这些发展演变的历程,都让作业的属性构成异常丰富。

应该如何认定作业在“双减”背景下的教与学变革中应有的属性呢?基于“课程”视角的作业设计,在设计意图、完成方式、作业评估方面与原先基于“教学”视角的设计均有差异(见表2)。

如果将作业作为课程的一个环节,赋予作业全新的课程属性,就会在课程目标、课程内容、路径方法、效果评估这四个方面有全新的设计。

(1)在目标设定上。设计作业与完成作业,应与学习中的目标设定一致,即“学什么,就完成什么作业”。目标的一致让作业与教学具备共生共存的关系,相互间能互为补充和印证。课程视域下的作业设计更多关注目标的复杂性与综合性,以“立德树人”为总目标,将学科必备的知识与关键的能力融合其中,兼顾对学习方法、策略、习惯的培养。

(2)在内容选择上。课程视域下的作业设计,内容更为广泛,组成更为丰富。不仅涵盖学科知识与技能,还囊括相关学科的各类实践、演练、操作等学习项目。作为课程的作业,解决的是更为综合、复杂的问题,发展的是更为内隐、长远的素养。作业依然与教学紧密相关,但课程视域中的作业,注重拓展与超越课堂狭小的边界,成为课堂教学不可或缺的有益补给。

(3)在路径方法上。作业能以多种方法完成,成为联通课内外,让学习可持续发展的重要途径。设计的作业强调以多种形式达成目标,不再局限于“纸笔答题”,也不再仅为巩固课堂所学服务。作业能对处于课程中的学生进行推动,给予诊断,促进发展。为达成目的,采用的方法可以有个体与群体的结合,有即兴与长效的结合,有口头与书面、动手实践实验、制作设计、调查研究等多种形式的结合,有独立完成与合作完成的结合,有多学科横向与纵向的结合。

(4)在效果评估上。课程视域下的作业设计,强调作业对于课程目标的示证、诊断作用,从“教—学—评”一体化的系统层面,综合考量课程的目标、教学的行为、作业的设计、评价的实施之间的关系,让作业不仅成为对课堂教学中知识与技能巩固的保障,更成为学生全面发展的必经之路。在作业设计中召回缺失的评价元素,将评价纳入设计,可以凸显评价对作业的改良与提升作用,能够让学生在作业实践中自评、互评,在评价中实现发展。同时,基于情境、关注过程表现、注重成长的表现性评价是不可或缺的。

2. 遵守课程的内部纪律

美国学者洛林· W.安德生所著的《提高教师教学效能》一书中,对作业有如下描述:“学习任务大部分是由教师分配的,所以每项任务通常被称为‘作业’(assignment)。我们更喜欢‘任务’(task) 这个术语,因为任务的概念赋予了指定活动的目的。也就是说,‘任务=布置的作业+特定的目的’。”[3]

设计作业,需要确认一个前提—为了提升学习力而承担一定的任务。可见,设计作业不是随性的,而是有一定的纪律。安德生提出从“六个维度”进行规范,这可以被视为课程化设计的内部纪律。“六个维度”分别为:目的、定向、主题、范围、形式、复杂性。目的指的是“为什么要完成这个任务”,比如,在暑假完成作业,不是为了学科学习,而是为了能力提升,也是为了素养的形成。定向指的是完成作业的物理环境,大多时间在家庭,也可以在各个公共场所,如博物馆、电影院、歌剧院,还可以在专用的实验室。不同的学科就是需要认定的主题,例如,将语文学习嵌入作业中,就是设计时的主体,从这个角度看,单纯主张“不要做,去玩儿吧”,也是不负责任的。范围指的是完成作业的时间,如假期的范围是长效的,长效作业设计应该形成一个阶梯提升的趋势。形式指作业过程和结果的呈现,区别于“练习答题”,课程化的作业可以有两种比较经典的形式:一种是行动体验,让学生参与各类实践活动,在体验中学习;另一种是综合性学习,包容多样,如完成一项作品,进行实物展示,收集一类资料,进行整理归并。对于学生个体而言,完成传统意义上的作业大多是“单兵作战”,而作为课程的作业更为复杂,完成这样的作业,更加倾向于合作互助,共同完成,复杂性相对较高。

“六个维度”具有综合性、统整化的趋势,属于一个形象、具体、有目的、有过程、有结果的特殊的课程,也构成微小的“学习任务群”。以一项四年级的作业为例,可以评估课程视域下的作业所具备的综合性、项目化等特征,以及这样的设计对于能力提升、素养形成是否产生作用。

【目的】提升观察能力,养成长时间观察的习惯

【定向】家中饲养的龟

【主题】写观察日记

【范围】十五天写十五则

【形式】日记,鼓励图文并茂。记录乌龟的吃食、休息、习性、排泄等结果。可以拍照,也可以引入查找的资料。同时,鼓励投喂食物、清理粪便等,参与饲养过程。

【复杂性】家人一起参与,孩子独立完成日记。其间可以加入:参观动物园,了解同类物种;查找资料,了解饲养经验;参加宠物聚会,交流饲养心得;加入网络群,及时分享。

长效的、周期性的观察日记写作能起到促进能力提升、习惯养成、见识面拓宽的作用。同时,这样的设计有“学科主题”,也有跨学科整合的特质。因此,这样的设计尊重学习者。

3. 回归“学习”实质,在参与中提升学习力

对作业的“课程”属性的重建,就是让作业的功能与地位从课堂教学“附庸”转化为独立的“学习”,成为提升学习力的重要手段。提升学习力,并不是排斥练习,而是讲究练习与课程的融合,不脱落、不孤立、不独大。学习要经历预先的“自学”、获取新知时的“共学”和巩固所学时的“复习”,不同阶段需要布置不同类型的作业,课程化的作业设计是个“技术活”。结合我国课程设置的大致框架和教学的实际需要,作业课可合并、简化为三类。

第一类:在预习时布置的“引导性作业”,这是学生进入课堂之前提前完成的,也就是 “预习作业”;

第二类:在进行课堂教学时同步完成的“形成性作业”,这是教师口中常说的“随堂练习”;

第三类:在学习之后安排的“诊断性作业”,这是有助于复习巩固的课后作业。

三类作业和三类学习匹配,瞄准不同学习阶段的不同学习目标,让作业与学习活动的不同环节构成闭环,让学习力不断循环提升。

(1)课前预习阶段:引导性作业。可以借助此类作业引导学生进行学习准备,如观看、聆听或阅读相关资料,引导学生发现本次学习最为核心的目标,瞄准方向集中学习等。以统编教科书五年级上册第四课《梅花魂》为例,引导性作业可以布置为:

①查找作者陈慧瑛的相关信息;

②了解《梅花魂》的写作背景,感受特殊时代华侨的爱国情怀;

③收集相关资料,集中认识一两位中华民族历史上有气节、有品格的英雄。

这三项作业引导学生关注与本课有关的历史人文背景,同时指向本次学习的核心目标—“体会课文表达的思想感情”。

引导性作业的完成区间有两个。其一,家庭独立完成;其二,正式学习之前,安排集体的预备课完成。如果在家完成,父母应提供辅助,也完成监督工作。学生则可以借助自我鉴定表进行自我鉴定(见表3)。如果是在专属的在校预习时间完成这一类作业,也可以在同伴合作之后,实施同伴互评(见表4)。

无论学生在哪个区间完成,以何种形式呈现,评价结果都可以作为教师设计作业时的参考,在正式学习之时,教师可以将与学习目标吻合度高的典型且集中的问题设计成学习活动。

(2)课堂共学阶段:形成性作业。形成性作业设计,总体思路是在“教”的过程中嵌入“学”,同时伴随着过程性的评价,体现着“教学评三位一体”的基本设计理念。在教学中,学生尝试运用所学,展示初步了解、体验、感受、理解、应用新知识、新概念、新技能时的状态。形成性作业和学习同步,让正在发生的学习中那些尚未真正、完全掌握的技能,经由练习得以更充分获取、巩固掌握、娴熟操作。作业的结果即作业反映出的学情,将为教师提供研判—学习路径是否需要调整?学习应如何继续延展下去?

例如,《梅花魂》为统编教科书中的“自读”课文,在设计形成性作业时,根据教科书编撰的体系,教师须充分考虑参照“自读提示”中的学习指令,在课堂学习的起始阶段,设计如下两道作业:

① 默读课文;