“U-S”合作背景下职前语文教师实习反思状况研究

作者: 张璐瑶 马文静

【摘 要】反思能力是教师专业成长的重要组成部分。“U-S”合作为职前教师提供了一种支持性学习情境,教育实习作为重要环节,为职前教师提供了提升和运用反思能力的机会。本研究通过对B大学5名语文学科专业硕士的研究发现,“U-S”合作背景下职前语文教师的教育实习反思呈现出多层次、多类型的特征,包括技术性反思、实践性反思、人格性反思、批判性反思。通过对反思状况的分析,笔者发现“U-S”合作模式有助于提高职前教师的反思能力,但实践内容的丰富性和反思能力的针对性还有待提高。

【关键词】“U-S”合作 职前语文教师 教育实习 反思

“U—S”合作是高校(University)与中小学校(School)协同共建、联合培养职前教师的一种人才培养模式[1],这种模式被看作提升教师质量的有效策略,在世界各国受到广泛重视。当前,我国全日制学科教育硕士也在积极探索这种培养模式。在这一环节中,职前教师不仅可以频繁穿梭于理论与实践之间,开展以“反思”为形式的深度对话,还能抓住“学会反思”的最佳契机[2]63-65,有效提升反思能力。

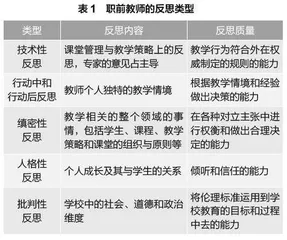

范梅南(Van Manen)等基于哈贝马斯对知识的分类,提出了反思的三个层次,依次为技术性反思(Technical Reflection)、实践性反思(Practical Reflection)和批判性反思(Critical Reflection)[2]66-67。瓦利(Valli)在此基础上通过对“反思性教学”相关文献的研究和对教师教育项目的考察,提出了教育反思的五种类型:技术性反思(Technical Reflection)、行动中和行动后反思(Reflection-in and On-action)、缜密性反思(Deliberative Reflection)、人格性反思(Personalistic Reflection)和批判性反思(Critical Reflection)。汉顿和史密斯(Hatton & Smith)格外关注了舍恩(Schon)的“在行动中反思”的观点,将反思分为技术理性(Technical Rationality)—以技术性(Technical)为特征;对行动的反思(Reflection-on-action)—又根据内容和体裁的不同表现为描述性(Descriptive)、对话性(Dialogic)和批判性(Critical);在行动中反思(Reflection-in-action)—以多视角语境(Contextualization of Multiple Viewpoints)为特征。他们认为,培养反思能力的终点就在于发展出“在行动中反思”的能力,因此多视角语境化的反思依据具体情境发生,以前四个特征的反思为基础[3]40。B大学硕士层次的教师培养项目与中学建立伙伴关系培养未来教师,是典型的“U—S”合作模式。笔者通过了解职前教师在实习期间的体验和反思,分析“U—S”合作背景下职前语文教师的教育实习反思状况。

一、研究方法

本研究采用质性研究方法,通过对职前教师进行深度访谈来收集资料,我们遵循目的性抽样的原则,确定B大学即将成为教师并且参与了教育实习的5名语文学科专业硕士作为访谈对象。每次访谈时间为1.5~3小时,所有访谈都在征询受访者同意后进行了录音,将音频转录为文字,并对访谈资料进行了分析。

笔者通过对访谈数据的反复阅读,进行主题编码,如对教学策略的反思、对班级管理的反思、对师生关系的反思、对个人课堂教学经验的反思、对实习指导教师教学建议的反思、对语文学科的反思、对语文教学的反思、对个人成长经验的反思以及对学生成长经验的反思。参考瓦利对教育反思的分类(见表1),笔者进一步将编码降维,即技术性反思(对教学策略的反思、对班级管理的反思)、实践性反思(对个人课堂教学经验的反思、对实习指导教师教学建议的反思)、人格性反思(对个人成长经验的反思、对学生成长经验的反思)、批判性反思(对语文学科的反思、对语文教学的反思、对教师权威的反思)。

二、研究结果与分析

从反思内容来看,我们关注的5位职前教师在实习过程中,对教学策略、课堂管理以及班级管理等技术性反思较集中;对于语文学科及其教学的反思和教师权威的反思,在整合实习前已有经验和实习中的“经验”的过程时,常常带有批判性的色彩,这种反思在他们看来是帮助其建立对未来工作的认识的一个重要基础。

1. 技术性反思

职前教师课堂教学实践性知识的天然欠缺和对技术性理论知识的依赖,决定了他们进行技术性反思的基本内容及其特点。5位受访者在实习反思中都十分关注教学策略和课堂管理问题,技术性反思是他们反思的起点,并贯穿实习始终。

实习前,职前教师较多处在大学学习环境中,以理论知识学习为主。实习初期依然难以获得真正的上课机会,无法形成自己独特的教学情境,缺乏基于个人体验的实践性知识,此时反思多来自听课和教研活动,反思的基础是其他教师的经验,包括教学目标设定、教学技巧和教学评估等,追求的是自己的教学能够符合既定规则。他们尤其将教学技巧看作薄弱环节,将指导教师在此方面的经验奉为圭臬,重视对技术性问题的反思。例如,M和L提到,“会关注老师讲课的节奏,因为比较薄弱”(I-M),“我觉得教学上我要学的太多了,方方面面”(I-L)。

技术性反思是职前教师反思的重要方面,也是其他类型反思的基础[3]45。开展教学后,职前教师逐渐开始形成自己的实践性知识,但技术性反思仍会贯穿实习,甚至延续到未来。D在课后依然会对自己的范读进行反思,“教师的范读诵读确实是自己非常薄弱的一个环节”(I-D),J在实习结束之后最关心的还是技术性层面的内容,“我直到现在都还会把这个问题(语速与语调)列为我需要改进的第一位”(I-J)。对于技术类问题,职前教师普遍认为,“需要日积月累的经验才能够把握好”(I-M)。

2. 实践性反思

(1)难以应对“匪夷所思的问题”

问及教学中存在的问题和教学后的反思时,5位受访者不约而同地提到了课堂中引导和回应学生的经历。他们普遍对超出预期的情况较畏惧,认为自己缺乏应对能力,“我真的特别害怕一个学生突然间冒出来,提出来一两个匪夷所思的问题”(I-L),同时他们认为,经验丰富的教师可以较好地应对这些情况,“别的老师讲课就不会有这种尴尬场景出现,学生没有反应,他们可能就会另外起个话题了”(I-M)。

以学生为中心的教育观对职前教师的影响普遍较大,初登讲台时,他们都希望自己关注学生,回应学生,但在实际应对时表现却有所不同,一般的反应有两种。第一,积极回应学生,开展课堂讨论:“如果学生跟我提什么,我就会很关注他的想法”(I-J)。但他们很快发现这样的回应可能导致教学目标无法完成,并因此产生强烈的挫败感,“那堂课就是拖了很久,没有完成我的课程内容”(I-J)。第二,模糊或略过学生的答案,将课堂引回自己的预设:“学生的回答和我预设的不一样,这个时候我就开始带着他的回答引到我的回答上去了”(I-X)。这种应对保证了课堂进度,却忽视了学生的生成性学习,职前教师在行动后的反思中表达出对自己这种应对并不满意,但在行动中又感到无力,不得不为之。

(2)反思是一个循环上升的过程

实践性反思伴随个人教学体验产生,每次行动后,职前教师都会结合之前的行动反思进行再反思,并以此指导下一次行动。

实习期间,对于同一内容,职前教师一般会进行两次教学。首次教学后,职前教师会通过个人回顾、与实习指导教师讨论、在共同体中讨论(包括与其他教师或职前教师讨论)等方式对过程中出现的问题、可取之处和不足之处进行反思,并在第二次课堂中做出调整性的尝试。比如,依据学情对教学目标进行调整,“第二次备课的时候,(我)在深度上面做了一个思考,并且针对学生的实际情况(把目标)降低一点”(I-M);参考指导教师的建议进行调整,“第二节课的时候就是吸取了他给我这个建议(下面单独与学生沟通),没有拖很多时间就完成了”(I-J)。

在同一内容的两次教学后,职前教师会对不同的教学效果和原因进行对比分析,“我觉得第二节比第一次流畅很多是因为学生有差异”(I-J),“第二节课是突然安排的,学生有情绪”(I-L)。一些教学机会多的职前教师还会对不同教学内容的教学效果进行对比,比如,J在实习中分别上了《沁园春·长沙》和《记梁任公的一次演讲》两课,她认为前者教学内容比较简单,“课上效果好”,但学生“获得的可能不是那么长久的印象”,后者涉及三则古文材料,内容难度大,课堂氛围不如前者,但课后学生还常提及材料中的内容。她认为,文体差异和文章难度都可能带来教学效果的差异,课堂氛围不代表教学效果,在未来进行教学设计时会考虑更多的因素。

(3)反思基于情境特征,强调对话

实践性反思是对话性很强的一种反思类型,有过教学体验的职前教师不再盲目地接受大学教师和实习指导教师中任意一方的意见,而是在此基础上结合自己的教育信念、实践性知识以及具体情境等进行综合考量。

考量和平衡的过程常常是痛苦的,但职前教师还是要在矛盾中做出自己认为相对合理的决定,考虑未来再次遇到相似情况时如何应对。例如,对于是否要在课堂里等待一些学力较弱的学生或者是否要回应提出思考的学生时,J认为下次有学生提问她还是会及时回应,因为“语文这个学科很特殊,如果学生真的在课堂上有一些想法不当时解决的话,可能下来并不会有那么好的习惯说再去把它记录一下”“老师只是提建议,如何改这个自主权还是在我”(I-J);对于课堂中学生突然不想朗读课文的情况,L在课上遭遇难堪,于是换了一个同学朗读,但她认为如果再来一次,“我会给他一个台阶下,也给我一个台阶。或者让他稍后再读一遍,就既不会耽误课程进度,然后也不会损失我们俩的尊严和权威”(I-L),这是综合考虑教师威信、学生尊严、课堂进度等多种因素的决策。

3. 人格性反思

教育实习期间,职前教师同时担任双重身份,“既是初出茅庐的老师,又是心焦待教的学生”[4]。教师是职前教师未来的职业身份,实习为职前教师提供了提前适应这一身份的机会,在此期间他们对个人成长和职业理想产生了较多思考。

(1)对个人成长的反思

对个人成长的反思与教师职业相联系。第一,职前教师会分析个人的优、劣势。在他们看来,一些个人特质兼具优势和劣势。比如,L认为,自己的性格外向,优势在于“容易贴近学生,随便几句话,就和他们打成一片了”,但也给她的课堂管理带来了困扰,同学们“无组织、无纪律”,自己“没有建立起威严感”。M认为自己“是一个细嗓门的人,上课要借助麦克风,没有设备的话,就担心后面的同学听不清楚”,她认为这种欠缺是难以弥补的。第二,反思个人风格对教学习惯的影响。J不太喜欢书写教学详案,认为“与个人风格有关,我不太喜欢一板一眼的”,而X会在教学前写好逐字稿,认为这可以使自己“更有底气”。第三,职前教师也会思考个人成长与职业发展之间的关系,包括确认职业方向和发展路线。

(2)对学生成长的关怀

对学生的关怀表现在生活的各个方面,关注他们“富有同情心地生活”[5]103,本研究从关怀的方式,即关注和理解学生、引导学生两方面展开分析。

第一,关注和理解学生。3人在反思中提到关注学生的个别性,比如,对于患有抑郁症的学生,L认为他们的记忆力和对知识的接受能力可能比其他学生弱,应该“走进她的内心,帮助她”;指导教师在紧张的高三课堂上还耐心等待学力较弱的同学,这引发了J的反思“给我的启发就是不要太功利,可能学生本人也会因为你的这一个举动而对语文等科目产生改变”。

第二,引导学生。一些学者认为,“职前教师作为学生所经历的课堂体验的影响力强于任何其在教师教育职前培养阶段所获得的课堂体验”[6],5位职前教师结合个人学生时代的经历和学生成长阶段的特点,对学生加以引导,J在上学时就“不喜欢老师有压迫的感觉”,希望感受到教师的关怀和关心,对于自己的学生,她也希望进行这样的沟通,在教学中也会注重启发,由学生自己探究。L认为,青春期的学生情绪不稳定,需要看到他们在特定成长阶段的特征,在处理一些问题时需要给予他们冷静的时间,并多加疏导。