让课堂教学充满“课标味”

作者: 高子阳

【摘 要】课堂教学应该充满“课标味”。多年来很多教师不读课标,直接拿着教材、教案就上课。读课标,课堂教学才能常变常新,教师才能与学生共同养成阅读习惯,才能让教学有改革味、项目味、成果味。教学与课标是共生的关系。

【关键词】新课标 新教学 教学改革

进入21世纪以来,义务教育阶段的各门学科先后经历了三个课程标准(2001、2011、2022年版),可是有多少教师并没有把所教学科的课标完完整整地看过一遍,还扬言不读课标照样可以教书,照样可以让学生取得不错的分数,照样可以让很多学生考上“双一流”大学,因为教材是按照课标来编,自己按照教材教,按照教育主管部门配发的教辅用书及命题方向来教,也没有违反课标之精神。这种逻辑看上去非常合理,无懈可击,但如果这些教师读了课标,并让课堂教学充满课标味,他们就会知道自己错了。

我做了近20年的教师培训,只要涉及课程标准主题,我就把一段话送给参加培训的教师:“在美国,国家《英语语言艺术标准》已经成为衡量教师的母语教学水平和教育质量的重要标尺。教师可以灵活处理教学内容,但是,无论怎么教学,都必须遵守课程标准。走进美国语文课堂,可以看到这样的景象:教室的墙壁上贴着课程标准,黑板上写着课程标准,家长拥有课程标准;教师教学为了实现课程标准的要求,各州标准化统一考试紧扣课程标准。课堂教学处处围绕课程标准展开。课程标准几乎成为美国语文课程教学的‘圣经’,处处有标准,时时看标准,课程标准已经成为美国语文教育人士开口必谈的话题。”[1]很遗憾,20多年了,我们对待课程标准还没有出现这样的景象。

一、课堂教学不能以不变应万变

进入21世纪,我国义务教育课程标准差不多每十年修订一次。其实世界上有不少国家,4~8年就对语言、数学、科学等学科课程标准进行修订。为什么?因为世界变化太快,昨天的正确,今天就有可能是错误的;昨天的难题,今天就有可能解决了。而新课程标准肯定会吸纳新的研究成果,废除错误的理念,呈现更好的策略。把这些体现于课堂,就是新教学。

比如,《义务教育语文课程标准(2022年版)》四个学段的“识字与写字”要求有如下变化。

第一学段:将原来的“能按笔顺规则用硬笔写字”改成“能按基本的笔顺规则用硬笔写字”[2]7。汉字书写的笔顺规则有“基本笔顺规则”和“补充规则”,也就是说,接下来,“补充规则”就不要教了。如果教师不看课标,没有发现这点变动,很有可能继续按照传统的方式,即把所有的笔顺规则都教了。教过一二年级的教师都清楚,在笔顺上花费的时间真多,由于教材在这方面编得不科学,教师多是按部就班没有创新地教,学生学得真苦。这次课程标准在这方面降低了要求,其实就是淡化传统的笔顺教学给学生带来的负担。

第二学段:增加了“感受汉字的书写特点和形体美”“能感知常用汉字形、音、义之间的联系,初步建立汉字与生活中的事物、行为的联系,初步感受汉字的文化内涵”[2]9。

第三学段:增加了“感受汉字的构字组词特点,体会汉字蕴含的智慧”[2]11。

第四学段:把原来“临摹名家书法,体会书法的审美价值”改为“临摹、欣赏名家书法,体会书法的审美价值”[2]14。

增加的这些内容,其实就是对过去一段时间识字与写字教学存在较严重问题的修正。最近20年,我在报纸杂志上、公开课中收集到200多个名师识字教学片段,通过查阅《说文解字》《汉字源流字典》《汉语大字典》《汉字图解字典》,发现有很多识字教学是有问题的,有的甚至是错误的。比如,我在一节名师公开课中听到这样一段“幸”字教学。

师:同学们,你们知道什么是“幸”吗?

生:“幸”就是幸福的意思。

师:说得不太对。我们一起来看看“幸”这个汉字。请同学们伸出小手,跟我一起写。(生伸出小手)

师:上面是“土”,下面是人民币符号“¥”,代表有钱。幸福就是你得有钱,没钱就不幸福。(生个个睁大眼睛)

师:在土里种着种子,收获了很多庄稼,是不是很幸福?所以幸福里面有土,古人说“土里生金”,“金”不就是钱吗?

生:是!

师:如果你很有钱了,是不是很幸福?

生:是!

师:“幸”就是土里种了东西有收获,并且家里很有钱,或者说土里生出了很多黄金,有钱了,所以幸福。(听课教师报以热烈的掌声)

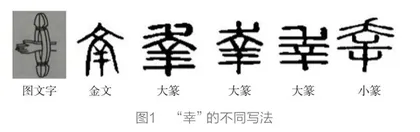

新课程标准来了,这样的“精彩”还能继续吗?如果查一查前面所说的几本字书,会发现“幸”的写法如下(见图1)。

其中两个大篆及小篆的“幸”,下半部都像“羊”,而不是这位教师所说的人民币符号。《说文解字》中说:“幸,吉而免凶也。”本义就是重罪犯或死囚脚颈连锁,即将被处死时,突然得到赦免,也就是“吉而免凶也”。当我们了解这个字的源流后,就知道这个字里藏着大智慧,即“幸”就是给人自由,与钱相比,要高一个档次。如果我们再去了解“福”字的源流,就会知道“福”就是为人祈福,自己才有福。所以,幸福就是给人自由、为人祈福,别人才能给自己自由、为自己祈福。古人这样造“幸福”,是大思想、大文化,可是却被教师教成“有钱才幸福”,何谈思想、文化啊!

又如“武”字,很多学生特别容易给它多加一撇。传统教法是让学生反复订正。有了新课标之后,教师应该这样教:武,会意字,从止,从戈。这个字从甲骨文至小篆,都是把戈挂起来的。后来变成楷书,就将“戈”的“横”变成短横,把“戈”中的“撇”(其实是刀剑)拉成“长横”,意思是把刀剑挂在墙上。把戈收起来,挂起来,不再打仗了,才是武,也就是止戈为武。这个字表达着对美好、和平的愿望。如果加上了撇,就意味着刀剑没有挂起,还在腰间,那么战争不是还在继续吗?这样教,就教出了智慧,教出了文化,教出了自信。

二、不读课标,只教教材,反复做题,师生读书之习惯都难养成

再好的教材也无法展示出学科的全部,也不可能把课标所有的精神都表现出来。这就需要教师在课程上下功夫。什么是课程?“课程”的原意就是“跑道”,就是“起点”,就是学了之后能奔跑起来。实事求是地说,我国这二三十年里,绝大多数的教师就是不看课标,只教教材、多做题,偶尔让学生看看课外书。经过层层筛选,考上大学的学生,本该个个珍惜,发愤图强,更加优秀。事实上,很多名校的优秀大学生居然跑不动了,挂科了,“躺平”了。按照高考的那个分数,很多人可以成为各行各业的精英,仅仅四年大学,就让很多人失望了。为什么?

只要你读过清末的课程标准、民国时期的国语课程纲要、中华人民共和国成立之后的所有语文教学大纲和教学纲要,还有21世纪的语文课程标准,就会发现,在一百多年的时间里,《义务教育语文课程标准(2022年版)》是最重视整本书阅读的。虽然2011年版的语文课程标准中也有“倡导少做题,多读书,好读书,读好书,读整本书,注重阅读引导,培养读书兴趣,提高读书品位”这条理念,但年段中没有具体的整本书阅读目标和内容以及实施建议、教学建议,也就没有多少整本书阅读的事了。2022年新课标第一学段的“学段要求”中就有了“整本书阅读”的要求,即“尝试阅读整本书,用自己喜欢的方式向他人介绍读过的书”[2]8,其余学段也都专门列出整本书阅读要求。在课程内容上,“整本书阅读”是六大学习任务群之一,课程标准制定者也将其界定为“发展型学习任务群”,其余五个任务群,个个都要有“整本书阅读”。学段要求有了,课程内容有了,学业质量、课程实施方面也都有很多文字在讲述整本书阅读。

如果教师不读课标,不了解百年来各教学大纲、课程标准中整本书阅读的缺失情况,就不会充分理解新课程标准如此全方位地重视整本书阅读的意图,接下来也就只能继续按照原有的方式教教材上的“整本书”。这样是无法帮助学生养成读书习惯的,学生自然也就跑不远了。

多年来,我一直认为,一位真爱语文的教师,新课程标准要读,旧课程标准也要读,最好能把清末的课标与民国时期的教学纲要,中华人民共和国成立之后的所有教学大纲,都进行认真的研读;还可以把我国香港、台湾地区的语文课程标准读一读;如果能够找到,还可以把美国、日本、德国、芬兰、丹麦等国家的语言学科课程标准读一读。读了之后,研究之后,语文课堂就有“课标味了”,就知道怎么抓读书才能让学生养成终身受用的读书习惯了。

比如,美国2010年开始实施的《州共同核心课程标准》规定,小学六年读1404本书,占K-12的77.6%[3],也就是说,小学六年读书最多。1404本书,其中1000本是一二年级学生要读的图画书。英国最新课程标准规定,小学1~3年级不再编写英语语言学科教材,全用图画书代替,要求学生每周读11本图画书,三年要读1500本图画书[4]。我们的新课标“文学阅读与创意表达”中规定第一学段的学习内容中有“阅读图画书,体会童真童趣”[2]26。

“图画书”走进新课程标准,这是一件非常伟大的事!我国翻译及原创图画书只有20年左右的时间,但出版的数量是惊人的。据有关部门统计,我国四百多家出版社20年间出版翻译及原创图画书达16000种以上[5]。但是,这20年来,一所所学校里,也只有少部分喜欢图画书的教师才在课堂里讲图画书,在量上也是极其不足的。很多教师没有好好读读图画书,更不知道图画书怎么教,当然也不可能带着学生在一二年级读1000本图画书。

看新课标第一学段的学段要求及课程内容,整本书阅读的要求真的很高。虽然课程标准没有要求学生两年要读1000本图画书,但教师们只要愿意做,每天一定能找到20分钟,大声朗读2本图画书给学生听。如果再请学生的父母每天晚上陪伴阅读1~2本图画书,两年时间,所有的学生都可以读完千本图画书。读完千本以上图画书的学生,就真正地奔跑起来了!另外,如果教师给孩子读千本我国原创的优秀传统故事图画书,这样的阅读就是文化自信的落实。如果再能加上几百本外国经典图画书,对比之中,也能培养学生之原创精神,为他们种下一颗颗创作的种子。

这次新课程标准在“课程实施”中增加了“教学研究与教师培训”这一项,第一条就是“坚持终身学习,提升专业素养”,其中的第一句话是“语文教师要养成良好的读书习惯,不断丰富语言学、文学、教育学、心理学等方面的知识,注重中华优秀传统文化积累,提升自身文化修养”[2]55。不读书,读书很少的教师,只能教课本,只能多做题,其教出来的学生可能有较高的分数,但肯定跑不远。大教育家佐藤学说过:“教师是‘教的专家’,同时也必须是‘学’的专家,在知识复合化、流动化的知识社会更应如此。对小学教师来说,所有学科的学问与教养全部得到提升是有困难的,但如果在现在执教每个单元的过程中都能读至少一本新书,教师的阅读就会使课堂上的学习内容有所丰富。请先从这方面着手做起吧!”[6]

三、读课标,能让教学有改革味、项目味、成果味

2001年,我读实验版课程标准发现了课程标准有不少问题,于是写下拙作《语文课程标准(实验稿)存在问题浅探》,投给《成才导报》,一周后见报,整整一版(2002年5月8日A8版)。拙作谈了三个问题:一是教师需不需要解读课程标准,二是目标制定的力度不够,三是“具体”与“模糊”之规定要更科学(我重点谈了课程标准应该包含要求学生会认、会写的3500个字)。没有想到拙作引起了全省很多教师与专家的关注,半年时间内,一二十位专家、教师参与讨论。看着大家的言论,我继续思考课程标准,一个个新的问题跳了出来:“语文课程标准应该有什么样的读者群?”“学习语文的‘兴趣’怎能只重视激发?”“企业产品的标准与课程标准应该有相通之处!”“不能没有‘喜爱图书,爱护图书’的评价!”“茅盾文学奖的获奖作品,没有一部适合九年义务教育的学生读!”“整本书阅读需要大量的时间、指导,课程标准没有系统的、可操作的建议、要求!”这些思考也都陆续成文,在《中国教育资讯报》(现《中国教师报》)连载三期,《课程·教材·教法》等杂志及全国数百家网站都予以转载。因此我成为全国最早在媒体上对语文课程标准提出问题的教师。