学科德育内涵与实践三问

作者: 叶王蓓

【摘 要】近年来,党和国家出台了一系列强化学科德育工作的政策。教师该如何探索本学科育人价值,开展学科德育?在梳理学科德育内涵和相关政策的基础上,本文进一步结合学科德育实践所离不开的课程方案与课程标准,对学科德育实践中常见的问题展开探讨,来回答“为何做学科德育”“如何做学科德育”“做到什么程度”等问题。

【关键词】学科德育 内涵 课程方案 课程标准 实践三问

一、学科德育内涵

当我们翻看任何一张学校的课程表时,学校德育课程的主要类型—德育课程、学科德育、德育活动课程—都会跃然纸上。

德育的复杂性,决定了德育不仅仅是德育课程的责任。黄向阳提出“全方位德育”,将学科教学、道德教学、管理服务、学校集体生活、学校管理与辅助性服务均包括在内,而课堂教学是最重要的,因为学生大部分时间是在课堂生活中度过,课堂教学构成学校道德教育的主渠道[1]。所有的学校课程都承担着德育任务。檀传宝提出各科教学与道德教育的直接作用主要表现在两个方面。第一,系统的文化知识学习是提高学生理性能力的重要途径。第二,各科教学本身包含许多重要的价值或道德教育的因素。如教师与学生的人际关系,教师对学生的人格示范作用等[2]128。

因此,学科德育是学校德育的重要途径,是一种走向整合的学校道德教育。它追求知识教学与道德教育的整合,追求课程教学中各个要素之间的整合,追求各个要素内在的整合,力图通过整合课程及课程实施中各种育德因素以形成教育合力,提高学校德育的实效[3]。学科德育实践具有鲜明的整合性,不仅仅是知识与德育的整合,更是师生教与学互动过程中多种潜在德育要素的整合,对学科教师的德育工作能力,自身的道德修养都有较高的要求。

呼应我国重视学科德育的做法,西方学科史研究(history of school subject)也清楚地指出:中小学的各个学科,并不等同于其母系学术学科(parent academic discipline),其在中小学课程体系中的发生、发展一方面体现了其母系学科的影响,另一方面则是折射了它所在的社会、文化体系的综合诉求,其中居于首位的就是关于教育目的(德育)的追问和探索,之后才是学科教学内容、相关学科知识技能的活动途径等问题[4]。教育的目的不止于培育聪明的学生,更在于培育有道德的学生;各学科都各具德育价值,如数学、科学的逻辑与数据在学生世界观培育、问题解决方面的教育价值,科学教育与可持续发展教育之间的联系。此外,不少学科本身就蕴含着重要的道德教育主题,如科学教育中涉及的克隆、实验室安全等内容[5]。

二、新时代党和国家对学科德育的政策引领

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,近年来党和国家出台了一系列强化学科德育工作的政策。

2017年,教育部颁布了《中小学德育工作指南》,其中第五点“实施途径和要求”中对课程育人提出了要求:课程育人要“充分发挥课堂教学的主渠道作用,将中小学德育内容细化落实到各学科课程的教学目标之中,融入渗透到教育教学全过程”。除严格落实、上好德育课程外,也要发挥其他课程德育功能。“要根据不同年级和不同课程特点,充分挖掘各门课程蕴含的德育资源,将德育内容有机融入各门课程教学中。语文、历史、地理等课要利用课程中语言文字、传统文化、历史地理常识等丰富的思想道德教育因素,潜移默化地对学生进行世界观、人生观和价值观的引导。数学、科学、物理、化学、生物等课要加强对学生科学精神、科学方法、科学态度、科学探究能力和逻辑思维能力的培养,促进学生树立勇于创新、求真求实的思想品质。音乐、体育、美术、艺术等课要加强对学生审美情趣、健康体魄、意志品质、人文素养和生活方式的培养。外语课要加强对学生国际视野、国际理解和综合人文素养的培养。”[6]

2017年12月,教育部基础教育司发布了《中小学德育工作指南实施手册》,其中第四章“课程育人”对德育课程、其他学科课程及地方和校本课程等落实立德树人进行了解读并提供实施原则、要点建议。学科课程中的德育,主要指通过充分挖掘渗透于各门学科课程中的德育资源,对学生进行道德教育的一种方式。该实施手册把中小学课程主要分为五类:德育课程、人文课程(语文、历史、地理和外语)中的德育、科学类课程中的德育、体艺类课程中的德育、综合实践活动课程中的德育。并按照要点、要点解读、实施建议、参考案例四个层次给出建议[7]41-62。另外,需特别指出的是,“各学科教师要意识到自己的言谈举止也是一种育人资源,重视‘以身作则、行为示范’在课堂教学过程中的作用,示范好各种角色,如聆听者、提问者、引导者和指导者等。教师在扮演不同角色时,也在向学生潜移默化地传递一定的道德价值,如平等、尊重、真诚等”[7]48。

2022年颁布的义务教育新课程方案和课程标准,进一步凸显了义务教育课程的育人任务。形成一个以培养有理想、有本领、有担当的少年为目标,各学科以核心素养为纲的课程育人体系。学科德育也成为学科教师日常教育教学工作的一个重要内容。

三、学科德育实践三问

但是,教师开展学科德育实践,不免要追问这么几个问题。首先,“为何做”。有些教师会说,本学科认知教学任务已经很重了,为何还要做学科德育,或者从哪里找到时间来做学科德育?其次,“如何做”。本学科该如何开展学科德育?不少教师有开展学科德育的想法,却常常苦于不熟悉学科德育的方法。例如,学科德育如何与德育课程区分开来,而不会把美术课上成道德与法治课?第三,“做到什么程度”。如何开展学科德育评价?

学科德育实践离不开课程方案和课程标准的指导,本文以2022年版义务教育课程方案和课程标准为例,尝试探讨上述三个问题。

1. 为何做学科德育?

2022年版义务教育课程方案提出三个培养目标:有理想,有本领,有担当。从德育角度解读:第一个培养目标凸显的是政治认同品质,第二个培养目标则凸显了求知、求真、学本领过程中不可缺少的智力品质(如探究、创新精神)和行为品质(如毅力),第三个培养目标凸显了负责任的公共品质。三者组成学科德育的三大德育目标,即学科德育目标维度。

这一个维度回答了“为何做课程德育”这个问题。首先,从义务教育新课程标准来看,各学科服务于培养有理想、有本领、有担当少年的德育目标,各学科实现服务德育目标的抓手则是其核心素养。所谓核心素养,是学生通过课程学习逐步形成的正确价值观、必备品格和关键能力。其次,通过研读各学科义务教育课程标准,我们可以发现,不少学科的核心素养紧密围绕德育目标展开,如历史的“家国情怀”、语文的“文化自信”、英语的“文化意识”、地理的“人地协调观”、科学的“态度责任”、体育与健康的“体育品德”,等等。因此,学科德育并不是额外强加给各学科的教学任务,它不仅是各学科应有之义,更是培养学生各学科核心素养的必然路径,是每个学科教师都不可推脱的责任。最后,需要指出的是,学科德育和学科认知教学的开展,有的时候是硬币的两个面,它们同时存在和发生,并不一定存在此消彼长的时间冲突,教师通过系统调整教学安排,可以做到在育智的同时实现育德。

这一点既在近来一线实践中日益为教师所认识到,也呼应了学科德育理论研究中关于学科德育价值的讨论。学科内在的善,可以促进人们对真善美的热爱,进而激发人们对自身生活和所在共同体的责任感[8]。不同的学科教师,其任教学科本身具有不同的善,各科教师应追求和实现其所任教学科的善,并让学生参与其中,促进学生个体道德的发展[9]。系统的文化知识的学习是提高学生理性能力的重要途径[2]128。学科德育依托关怀和信任的师生人际关系展开:在一个富有思想的教师的课堂中有种安全感,师生双方的身上都有一种理智的热情在生长,觉悟到教学和生活是永无止境的探求[10]。

2. 如何做学科德育?

目前,各学科形成了基于核心素养的课程目标,既体现了各科课程独特的育人价值,也指出了各学科开展学科德育的方法和要点,从而使各科分工合作,开展学科德育,而不是单纯模仿思政、道德与法治学科的教学。这从宏观上回答了“如何做学科德育”这个问题。

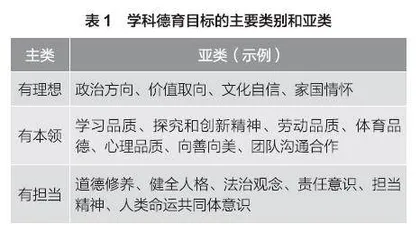

在具体实践中,学科德育要求教师首先细化本学科德育目标,梳理学科德目之间的内在逻辑,再结合德目要求选择合适的德育方法。以义务教育阶段为例,教师可以围绕新课程方案提出三个培养目标:有理想,有本领,有担当,即学科德育目标的主要类别(见表1第一列),梳理各学科相关核心素养形成学科德育亚目(见表1第二列),以构建类型丰富、层次递进、相互支撑的德育课程目标体系,“使各类课程与思政课同向同行,形成协同效应”[11]。

以下,本文以两类学科德育目标—表述直接、表述间接的德目—为例,分析如何细化、归类学科德育目标和选择合适的学科德育方法。

(1)吸收直接的学科德育目标为亚类

除了德育课程—道德与法治—新课程标准的各核心素养直接指明德育目标外,不少学科新课程标准的核心素养也有显性的德育目标表达,如历史学科的“家国情怀”、体育与健康的“体育品德”等核心素养。直接的学科德育目标便于归入学科德育目标的三大主类别中成为其亚类。如道德与法治学科的“政治认同”、历史学科的“家国情怀”核心素养可归入“有理想”这个主类。

此外,显性的学科德育目标,常使用“动词+名词+情境条件”的逻辑进行表述,便于教师理解学科德育的教学程度、目标和开展教学的条件、方法。如道德与法治新课程标准“道德修养”这一核心素养对个人品德的表述:“践行以爱国奉献、明礼遵规、勤劳善良、宽厚正直、自强自律为主要内容的道德要求,在日常生活中养成诚实守信、团结友爱、热爱劳动等个人美德和优良品行”[12]。从这一表述中,教师可以抽取出“践行”“养成”这些指向情感学习践行和内化维度的动词,抽取出“爱国奉献”“勤劳善良”等美德名词,抽取出“在日常生活中”这一情境条件词,有助于教师清楚了解并落实该德育目标的方法方式。

(2)提炼间接的学科德育目标为亚类

和直接的学科德育目标不同,不少学科新课标的核心素养也存在比较间接的学科德育目标,如把认知教学和德育目标融为一体的核心素养,需要结合其表述,加以辨别,提炼学科德育目标,归入三大主类目标之中,成为亚类。如数学的“会用数学的思维思考现实世界”,该核心素养在表述一系列的认知教学目标如“能够运用符号运算、形式推理等数学方法,分析、解决数学问题和实际问题”之后,指出“形成重论据、有条理、合乎逻辑的思维品质,培养科学态度与理性精神”[13]6,对这一目标加以提炼,即可形成学习品质亚类,可以归入“有本领”这一德育目标主类。

尽管这一处理学科认知教学和德育目标关系的方式,给提炼学科德育目标带来了一定的难度,但是辩证的是,它提供了学科德育目标的另一种表述方式。与直接的德育目标使用“动词+名词+情境条件”的表述方式不同,间接表述德育目标的各学科核心素养,有不少使用了学科认知教学作为德育的情境条件和教学方法载体,额外再表述学科德育的“动词+名词”,即德育的程度和德目。可以说,这一处理学科认知教学和德育目标关系的方式,直指学科育人,学科认知教学落脚、服务于学科德育,改变“我们的老师习惯并擅长于学科知识点及其相关训练题目的讲解和分析,而对通过这些知识点的教学要形成学生哪些核心素养以及如何促进这些核心素养的形成,却不甚了了乃至无动于衷”[14]这样的情况。

仍以上述数学新课程标准的“会用数学的思维思考现实世界”素养为例,其表述的一系列认知教学目标为实现其德育目标的情境条件,即通过这些认知学习达成思维品质、科学态度和理性精神的培养。比如,通过培养运算能力这一认知教学目标,有助于促成学习品质这一德育目标的实现—“形成规范化思考问题的品质,养成一丝不苟、严谨求实的科学态度”[13]8。换一句话说,培养“一丝不苟、严谨求实”这样的学习品质,数学运算教学有其他学科无法替代的育人价值,运算教学和德育是数学学科教学的两条齐头并进的线索,运算教学促进了德育目标的实现,反过来,德育目标的实现也会促进学生运算能力的提升。