新课标背景下“有吸引力”数学课堂之应然样态

作者: 涂玉霞 刘葳蕤

【摘 要】数学课堂直接影响学生数学学习的感受与效果。为落实2022年版数学新课标的理念,激发学生学习兴趣,构建“有吸引力”的数学课堂,本文以“好玩、善思、会用”为核心,凸显数学教学本质,深度开发学生数学学习潜能。

【关键词】新课标 有吸引力 数学课堂 应然样态

《义务教育数学课程标准(2022年版)》提倡让学生在生动具体的情境中学习数学,激发学生学习兴趣,促进学生积极思考。然而,同样一节课,不同的教师、不同的教学形式呈现的效果却是千差万别。传统的数学课堂因为“学生思考时间被挤占,思维指导被教师忽视,思维发展目标被矮化,高层次能力表现无优势”而失掉了本真;新课标背景下,数学教师要依据学科特点,遵循学习规律,构建“有吸引力”的数学课堂,把握“好玩、善思、会用”三大样态,原汁原味地教,让学生有滋有味地学。

一、样态一:好玩,要拿“趣味”做根底

梁启超先生说,人生要拿趣味做根底。迁移到数学课堂亦如此:用好玩的课堂激发学生的好奇心与想象力,让学生能够兴趣盎然地学习。思想家卢梭也曾说过,教育的艺术就是要让学生喜欢你所教的东西。如何让教师原汁原味地教、学生有滋有味地学?学习材料的选择及活动组织方式特别重要。下面以人教版二年级下册“有余数的除法”的导入环节为例进行阐述。

【一般教学设计】

教师通过摆小棒的操作活动让学生理解余数以及有余数除法的含义,并用除法算式表示出来。

例题:用11根小棒摆出下面的图形,各能摆几个?

师:拿出11根小棒,选一个你最喜欢的图形摆一摆。

生1:摆正方形,剩余3根。

生2:摆三角形,剩余2根。

生3:摆正五边形,剩余1根。

师:看来不管我们摆哪一种图形,都会有剩余,为什么剩的不一样?在数学上怎么表示呢?奥秘就藏在我们今天要学习的新课中—有余数的除法。

摆小棒这一方式锻炼了学生的动手能力,但学生的注意力被小棒吸引住,很容易做一些与教学活动无关的事情,不利于教师开展后面的教学活动。

【凸显“好玩”的设计】

师:今天我们玩一个抱团游戏,请8位同学上台,我说几,几个同学就抱成一团。(学生们开心地走上讲台,教师先说“4”,他们很快抱成两团;说“3”的时候,抱成了两团,有两个学生找不到其他人抱团,在旁边站着)

师(故意问):嘿,你们两个怎么不抱团啊?

生(着急地解释):我们只有两个人,要三个人抱成一团,我们抱不了。(同学们看着他俩尴尬的样子,都笑了)

师:会学数学的同学有一个最大的特点,就是能够用数学的语言来表达现实世界。你们能用两个算式表示出刚才的两次抱团游戏吗?

〔生列式。第一道算式,几乎都是8÷4=2(组)。第二道算式,出现不同的表达方式:8÷3=2(组),余2个;8÷3=2(组),多2个;8÷3=2(组)+2个;8÷3=2(组)……2个〕

师:同学们的表示方法都不同,小组内部交流一下,你认为哪种表达方式最好?说说你的理由。

教师通过趣味游戏,让学生亲身体验余数产生的过程与意义,发现生活中的余数模型,将抽象的“平均分及剩余”直观地展现在学生面前。学生在“发现、呈现、实现”中,亲身体验余数产生的过程,初步建立“有余数的除法”的模型。

让学生感觉到数学好玩,能够从根本上激发学生学习数学的积极性。教师要不断提升自身素养,开阔眼界,打破边界,实现跨界,让自己时时刻刻有“高招”可用。我们可以通过三个途径来增加课堂的趣味性:第一,用心收集好玩的材料,如魔术游戏、数学故事等;第二,用心开展好玩的活动,如计算过关赛、开火车、小组PK赛、律动等;第三,用心设计好玩的评价,如小组长命名的积分评比、幸运点击、报喜单、个性化奖状、点赞卡等。

二、样态二:善思,感受“心流”体验

“心流”由积极心理学家米哈里·契克森米哈赖提出,指的是当人们沉浸在当下的某件事情或某个目标时,全神贯注、全情投入并享受其中而体验到的一种精神状态。心流的产生往往符合三大原则:目标清晰、即时反馈、挑战与技能匹配。其中最重要的一点是挑战与技能匹配,也就是说,心流的产生依赖于这个事件挑战难度与个人能力的匹配度。对于数学学习来说,好玩的根本目的是把学生吸引到课堂中来—好玩是“甜点”,学会思考才是“主食”。因此,真正“有吸引力”的课堂,不仅要看到学生活跃的状态,还应该看到学生沉思的状态、心流的状态。

这带给我们的教学启示有:教学问题一定要精心设计,当学生跳一跳能摘到桃子时,学生的思维才会“被唤醒”,学生才会产生兴奋感,才会被激励,向心流状态迈进。若问题太简单,学生就会觉得无聊;若问题太难或者不易懂,学生就会畏缩不前。

以人教版五年级下册“长方体的体积”教学为例。

【一般教学设计】

1. 复习旧知,导入新课

师:前面我们学习了长方体和正方体的表面积,它与什么有关?今天我们一起来探究一下长方体的体积。(板书:长方体的体积)

师:你能大胆地猜想一下长方体的体积与什么有关吗?

生:与它的长、宽、高有关。

师:是不是呢?下面大家一起来探究。

2. 小组合作,探究公式

(1)师:老师这里有12个棱长为1dm的小正方体,你能用这12个小正方体摆出不同的长方体吗?你会怎样摆?

(2)小组合作:学生四人一组操作并做好实验记录。

思考:①每排摆几个?每层摆几排?摆几层?②一共摆了多少个小正方体?③这个图形的体积是多少?

(3)汇报实验结果。

(4)探究长方体的体积公式。

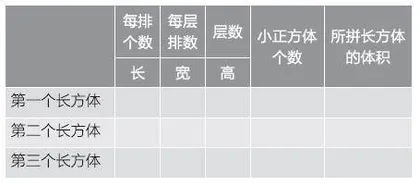

每排个数 每层排数 层数 小正方体

个数 所拼长方体

的体积

长 宽 高

第一个长方体

第二个长方体

第三个长方体

让学生观察表格中填写的数字。

小正方体的个数=每排个数×每层排数×层数

= = = =

长方体的体积= 长 × 宽 × 高

这个设计看上去也体现了新课标的理念,让学生合理猜想,合作交流,但是我们可以看到,教师设计的问题几乎都是封闭性问题,答案也都在意料之中。探究长方体的体积公式,学生按照教师的要求按部就班去做,未能很好地提升学生的空间意识。

【体现“善思”的设计】

以下为特级教师罗鸣亮老师的课堂实录节选。

1. 打破定式,凸显体积概念本质

师:今天,老师带来了一个体积是1dm3的立体图形,你们猜猜它会是什么形状。

生(异口同声):正方体!(师出示1dm3的正方体)

师:第二个立体图形是3dm3,它会是什么图形?

生:感觉它会是连在一起的长方体(见图1)。

〔师出示不规则的立体图形(见图2)〕

师:我说它是3dm3,你们同意吗?

生(点点头):因为它有3个1dm3的正方体,所以它的体积是3dm3。

(教师通过课件演示累积3个1dm3的正方体的动态场景,并继续累积到8个)

师:现在这个立体图形的体积是多少呢?

生:8dm3。

师:你是怎么知道的?

生:1个正方体的体积是1dm3,累积到8个,就有8dm3。

师:从中你明白了什么?如果有10个1dm3的正方体呢?20个呢?

生(交流,总结):有几个1dm3的正方体,体积就是几dm3。

2. 开放条件,顺势推导体积公式

(师展示如下立体图形,见图3)

师:如果想要知道它的体积是多少,你们最需要老师给你们一个什么提示?

生:它由几个1dm3的正方体组成的?

师:这个提示好不好?好在哪儿?

生:只用数有几个正方体,体积就是几dm3。

师:你能看出它是由多少个1dm3的正方体组成的吗?

生:不能。

师:现在要算出这个长方体的体积,有什么办法?

生1:我觉得这个长方体里应该有12个小正方体,因为下面可以摆6个1dm3的正方体,一共有两层,所以是2×6=12(dm3)。

生2:假设长方体的长可以摆4个小正方体,宽可以摆2个,高可以摆2层,2×4=8,2×8=16(dm3)。

生3:我觉得长方形的高应该是3dm,长应该是5dm。

师:如果需要老师给你帮助的话,你最需要老师提供什么信息?

生:长方体的长、宽、高。

师:为什么要知道长、宽、高呢?

生:知道长、宽、高,就知道一共有多少个小正方体了。

(师出示长方体的长、宽、高,生计算长方体的体积)

生1:5×4×3=60(dm3)。

生2:可以得出一个公式—长×宽×高=长方体的体积。

师:在这个式子里,5dm是长,4dm是宽,3dm是高,长、宽、高各表示什么?

生:长表示每行可以摆5个小正方体,宽表示可以摆4行,高表示可以摆3层。

(拓展练习。生独立计算两个立体图形的体积:长3dm×宽3dm×高3dm,长9dm×宽3dm×高1dm,并说明道理)

……

3. 空间想象,对体积的深化应用

师:老师家里有一个长方体,体积也是27dm3,猜猜我家的长方体长什么样儿。

生1:长9dm,宽3dm,高1dm。

生2:长27dm,宽1dm,高1dm。

师:我家的长方体的长有可能比它还长吗?

生:把每个小正方体进行切割,把它们拼起来,可以无限延长长方体的长。

……

罗鸣亮老师故意制造知识冲突,吊足学生的“胃口”,让问题的答案出乎学生的意料之外,使学生始终处于积极思考的“心流”状态。一个“猜”字让探究学习不断地逼近、抵达知识的核心—长方体的体积就是用单位体积测量的结果。通过比较我们会发现,罗鸣亮老师的这堂课生动诠释了引导学生“善思”的三步法。

第一,设陷阱。罗鸣亮老师设计的不规则的立体图形让学生掉进思维定式的“陷阱”里,从而引导学生从“规则化”的浅显认知走向对体积本质内涵的理解—无论图形的形状如何变化,其体积就是单位体积的累加。这一“陷阱”帮助学生抛开对于图形的思维定式,寻找到体积的本质内涵。

第二,自己闯。罗鸣亮老师出示一个没有任何提示的长方体,引起每个学生思维的阵阵涟漪。基于已有的体积与体积单位之间的关系,学生在脑海中用1dm3的正方体去拼摆,搭建出“长方体的长与每排体积单位正方体的个数”“长方体的宽与体积单位正方体的排数”“长方体的高与体积单位正方体的层数”“长方体的体积与体积单位正方体的总个数”这4组数量关系之间的桥梁。数学学习的有效性,一定要建立在学生能够充分独立思考的基础上。