知识外交与高等教育国际化发展的新探索

作者: 李鹏虎

摘 要:知识外交意指国际高等教育、科研与创新在建立和加强国际关系中所起的作用,以及国际关系对国际高等教育、科研与创新产生的影响。知识外交理论体系的提出,为推进高等教育国际化发展提供了新的思路和方法。从国际国内来看,高等教育正在努力践行知识外交的理念,并以自身力量促进全球复杂问题的解决,推动世界向繁荣稳定、可持续发展的未来转变。如泛非大学、德国约旦大学等都是知识外交推进高等教育国际化发展的新型探索和实践。我国应充分重视知识外交对高等教育国际化发展的理念价值与实践意义,并更新高等教育国际化发展理念,创新高等教育国际化发展道路,重塑高等教育国际化发展格局,共同应对日益复杂和充满挑战的全球发展局势。

关键词:知识外交;高等教育国际化;文化外交;软实力

现代高等教育的发展是一个不断走向开放和国际化的过程,教育国际化和教育服务出口成为高等教育领域在国家和超国家层面的主导趋势。当前,国际经济社会的巨大变革导致高等教育国际化步入摇摆期[1],高等教育国际化正在逐步丧失发展动力和可持续发展能力,陷入严重困境之中[2]。因此,如何更好地推进高等教育国际化发展,致力于在不同国家、国际组织、私营单位、学术团体间建立多层次的合作机制,以摒弃偏见、寻求共识的真诚交流和对话,共同寻找应对全球挑战的解决方案,既是世界各国政府与大学的历史使命,也是我国高等教育的时代担当。作为一个新的政策工具,知识外交(knowledge diplomacy)旨在用于解释和指导国际高等教育活动与国际关系之间相互推进这一过程,是文化外交、科学外交、软实力等作用于高等教育国际化的进一步拓展和理论更新。基于此,本文拟对知识外交的概念加以梳理,并以具体实例探讨行动中的知识外交及其面临的挑战。最后,思考如何更好发挥知识外交对高等教育国际化发展的促进作用。

一、知识外交的理论框架

(一)何谓知识外交?

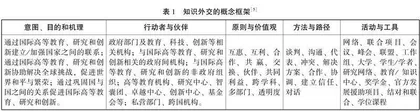

随着知识经济的发展,知识作为一种资产被用于国家间双边或多边合作,成为影响外交的重要因素,知识外交也被逐渐视为公共外交的一部分。2015年,加拿大学者简·奈特(Jane Knight)将知识外交引入高等教育领域,并对其进行界定。奈特认为知识外交是一个双向过程,它指的是国际高等教育、科研与创新(international higher education,research and innovation ,IHERI)在建立和加强国际关系中所起的作用,以及国际关系对国际高等教育、科研与创新产生的影响。[3] 其主要特征包括:专注于高等教育、科研和创新,参与者和合作伙伴的多样性,尊重不同的动因、需求并且注重发挥各方资源和优势,强调协商、合作及互惠互利,共同应对全球难题,以及重视和强化双边或多边的国际关系。[4]互惠互利和双向交流对于深入理解知识外交至关重要,同时也是知识外交实践的基础。相对而言,知识外交是一个内涵比较复杂的概念,主要包括以下五个维度的内容。

一是意图、目的和机理。知识外交的意图、目的和机理表现为多个方面,包括建立并加强国家之间的关系、应对全球挑战、促进世界和平繁荣发展等。这些目标的实现有赖于不同参与者和合作伙伴之间的相互协作,以实现自身和共同的利益需求。当然,在应对全球挑战的过程中,虽然不同国家、不同部门及不同合作伙伴存在共同的利益基础,但多元参与主体之间的利益分歧、需求差异及其可能带来的紧张关系也尤为值得重视。

二是行动者与合作伙伴。在知识外交活动中,大学、学院等不同类型的高等教育机构是主要参与者。除此之外,其他不同类型的行动者和合作伙伴,如政府部门及与教育、科技、创新等相关的组织机构,与国际高等教育、研究和创新相关的政府间组织及非政府组织,研究中心、智囊团、卓越中心、创新中心、基金会及私营部门和跨国机构等也是重要的利益攸关方,在知识外交过程中扮演着不同角色。

三是原则与价值观。原则和价值观是外交政策不可分割的一部分。知识外交同样如此。知识外交的发生机制是通过多边协商和利益互惠,而不是通过自上而下、竞争激烈的“赢家通吃”方式来应对人类面对的紧迫问题。因此,合作共享、互惠互利是指导知识外交实践的基本原则和价值观。当然,互惠互利并不意味着所有参与方都能在知识外交的过程中获得同等利益。事实上,由于参与者所带来资源、所付出努力及所做贡献的不同,各方在知识外交中所获取的利益并不完全一致。

四是方法与路径。知识外交中的合作关系主要表现为横向协作,在这一关系类型中,多元行动者之间不可避免存在利益分歧、期望差异及潜在冲突。这需要依靠谈判、对话和沟通等常见的外交方式消除分歧,寻求利益共识。因此,知识外交的方法和路径主要表现为协作、谈判和对话,以确保目标实现,并使所有参与者都能获益。

五是活动与工具。通常而言,与国际关系和外交相关的活动主要包括联合会议、峰会、联盟等,这些同样适用于知识外交。但由于知识外交强调国际高等教育、研究和创新与国际关系之间相互推进的过程,因此,知识外交还包含了其他形式的活动,比如,奖学金项目、学生交流和学者交流项目、国际联合大学、学位课程等,这些活动对于国际之间建立友好伙伴关系、实现利益共赢也尤为重要。

(二)知识外交和相关概念之间的异同

在国际关系领域,文化外交、科学外交、软实力等都是常见的术语,这些术语与知识外交既有联系,也有不同。

1.知识外交与文化外交

20世纪20年代,英、法、美等西方国家率先将文化作为外交手段,对外输出文化、思想与价值观。[6] 此后,文化外交一直是国际关系领域内的一个流行术语,主要表现在艺术、音乐、戏剧、文学、电影、媒体和建筑以及体育领域的国际交流、展览和其他类型文化交流活动。[7] 文化外交的目标主要通过对外文化交往,塑造良好的国家形象,为国家整体利益和外交服务。[8] 当高等教育与文化外交联系在一起,并在国际关系中发挥作用时,常见的表现方式是高校利用学科和人才优势,促进师生交流、学术交流、语言学习,以及推动举办国际赛事和其他类型的文化活动等。然而,随着高等教育国际化进程的不断深入,今天的国际高等教育活动超越了传统的学术交流和文化项目。与此同时,国际合作项目、国际间大学、多国专家网络、全球人才流动项目、卓越中心、国际教育集群以及世界范围内的高等教育改革与政策设计等成为国际高等教育活动的新图景。传统意义上看,这些新图景并不属于文化外交的范畴。相较而言,知识外交的范畴更广一些。

2.知识外交与科学外交

科学外交的具体实践由来已久,但国际关系学界对于科学外交的学术讨论却只存在了十多年。[9] 在理论上,科学外交是指通过国家间的科学合作获取科学知识、构建和强化国家间关系、应对共同挑战的一种外交政策工具。科学外交主要有两种形式,一是以科学为载体,具体表现为政府推动的国家间科学主体的交流与合作;二是以政治、经济、气候、环境、卫生等领域的外交进程为载体,科学在这些领域的外交进程中或在其中某个环节发挥主体性或关键性作用。[10] 美国是系统将“科学”应用于外交政策的主要国家之一。[11] 众多与科学相关的项目、机构、基金会被美国用作科学外交的执行工具,如美国科学促进会、美国国家科学基金会、杰斐逊科学基金等。通常而言,科学外交主要关注的是硬科学,侧重于科学、技术及创新,在很大程度上排除了与社会科学和人文学科相关的重要议题。例如,移民与难民、民主衰落及人权倡议等问题往往不是科学外交所关注的。而知识外交是一个更具包容性的概念,适用于自然科学、社会科学及人文学科等领域内的诸多议题,以及这些议题在维护和改善国际关系中的作用。

3.知识外交与软实力

自约瑟夫·奈(Joseph Nye)在1990年提出软实力(soft power)这个概念以来,软实力及其理念便逐渐辐射到国内外学术界、政界、商界和媒体等诸多领域并引发持续关注。约瑟夫·奈指出,软实力是一种通过让别人去做你想做的事而获得期望结果的能力,是一种通过吸引而非强迫来达到期望目标的能力。[12] 进一步看,软实力可被理解为通过吸引力和说服力,而非高压政治、军事力量或者经济制裁(这些通常被理解为硬实力)去影响他国并维护国家利益的能力。国际高等教育的政治角色与软实力这一概念紧密相连,高等教育国际化通过传播知识的创新对世界产生影响,是一种软实力的体现。[13] 当前,高等教育国际化也成为世界大国打造全球教育中心,提升国家软实力的关键抓手。[14] 不过,从动因上来看,知识外交强调共同应对问题、在合作共赢的前提下强调自我实现和利他,而软实力则强调自我实现,以及强势文明或政治制度对其他文明的影响力和控制力。在策略上,知识外交常用的方式是沟通、交流、妥协、互利合作、互相支持,而软实力则表现为优势吸引和引领,并且通常以资金支持或宣传的形式体现。知识外交和软实力的价值观也有不同,前者强调互学互鉴、互利共赢,后者强调控制、权威主义、竞争。最后,知识外交理论指导下的国际交流合作成果常常是双边或多边合作机制的成果,而软实力理论指导下的国际交流合作成果则多为单边机制产出的成果(见表2)。

二、行动中的知识外交:高等教育国际化发展的域外探索和实践

新的世界格局和高等教育发展态势下,如何确保高等教育国际化在可持续发展目标下得到高质量发展,为其寻求共同的理念遵循、价值定位与路径依托已成为普遍议题。[15] 从国际国内来看,高等教育正在努力践行知识外交的理念,并以自身力量促进全球复杂问题的解决,推动世界向繁荣稳定、可持续发展的未来转变。

(一)泛非大学(Pan African University)

泛非大学成立于2013年,是非洲联盟国家元首和政府首脑倡议建立的一所大学。确切地说,泛非大学是一项多边知识外交倡议,该倡议由非洲联盟53个成员国发起,由非洲开发银行、非洲东道国、世界银行和国际合作伙伴共同资助。泛非大学是一所在非洲大陆拥有多个校区的大学,由五个研究机构组成,分别位于非洲大陆西部、北部、东部、中部和南部地区的一流大学,每个研究机构都专注于非洲联盟教育部长会议确定的非洲进步战略领域。其中包括位于肯尼亚乔莫肯雅塔农业科技大学(Kenyatta University of Agriculture and Technology)的基础科学、技术与创新研究所,位于尼日利亚伊巴丹大学(University of Ibadan)的生命与地球科学研究院,位于喀麦隆雅温得第二大学(University of Yaoundé II)的人文与社会科学研究院,位于阿尔及利亚特莱姆森阿布贝克尔大学(Abou Bakr University of Tlemcen)的水与能源科学研究院,以及位于南非开普敦科技大学(Cape Peninsula University of Technology)的空间科学研究院。

伙伴关系和协作是推动泛非大学发展的关键力量。在泛非大学办学过程中,除了非洲联盟、非洲开发银行、非洲东道国等主要推动者以外,还包括卓越中心、基金会和研究中心等区域组织及其他国际高等教育力量的支持。例如,德国对阿尔及利亚特莱姆森阿布贝克尔大学的水与能源科学研究所进行支持,瑞典参与支持喀麦隆雅温得第二大学人文与社会科学研究所的建设,印度和日本参与支持尼日利亚伊巴丹大学的生命与地球科学研究所,中国支持建设肯尼亚乔莫肯雅塔农业科技大学的基础科学、技术与创新研究所。[16] 这些合作伙伴关系的形成是国际高等教育、科研与创新在建立和加强国际关系中发挥作用的重要体现,同时良好国际关系形成和发展又进一步促进了国际高等教育合作、科研与创新。当然,像泛非大学这样庞大而雄心勃勃的项目,多元行动者和伙伴之间的优先发展事项可能是不尽相同的。面对冲突,主要国家行为体之间通过谈判、协商和妥协等方式加以应对,这些是外交关系中使用的基本模式,在知识外交中同样必不可少。

在人才培养与课程设置方面,泛非大学的一个关键特征和目标是,建立超越民族差异的统一非洲身份。为了实现该目标,学生必须参加两门通识教育课程:非洲通史、性别与人权。 此外,接受资助的毕业生需要留在非洲工作,以确保新人才继续致力于非洲发展,为打造政治团结和拥有强大文化认同、共享价值观和道德观的非洲大陆做贡献。除了为来自不同国家、地区的学生提供课程外,泛非大学还确立了关键研究领域,研究人员受益于他们所在地区及主要国际合作伙伴的支持,致力于为非洲大陆面临的主要社会问题提供解决方案。总的来说,泛非大学是高等教育通过知识外交推动构建人类命运共同体的典型案例。的确,面对不可逆转的全球化趋势,既不能继续在“真空”中“办大学”,“也不能简单局限于地方或国家的范围,成功的大学必须在世界舞台上占有一席之地”。[17] 泛非大学正是这样的大学,其通过国际高等教育、科研和创新来培育更多的高质量人才,增强非洲大陆的竞争实力和经济增长力。正如非洲开发银行副总裁萨巴称所言:“泛非大学的建立释放着一种强烈信号,表明我们在改变非洲中发挥重要作用。”[18]