粤港澳大湾区高等教育规模与区域经济耦合协调时空格局研究

作者: 谢雨彤 尚海龙

摘 要:在构建高等教育规模与区域经济耦合协调发展评价指标体系的基础上,运用发展效益指数、改进的熵值法、Person相关系数与耦合协调度模型对粤港澳大湾区广东地区2018-2022年高等教育规模与区域经济复合系统耦合协调发展水平进行测度,并分析其时空分异特征以及高等教育规模与区域经济之间的内在互动关系。研究表明:(1)粤港澳大湾区广东地区高等教育规模与区域经济复合系统综合效益发展指数及耦合协调度总体呈现上升趋势与正向演替关系。当前,复合系统耦合协调发展处于成熟阶段,演进状态为良好协调区域经济滞后型;高等教育规模子系统与区域经济子系统同步性显著,发展呈高度正相关。(2)粤港澳大湾区广东地区高等教育规模与区域经济复合系统耦合协调演化经历了“萌芽—起步—稳定—成熟”四个发展阶段,呈现出“严重失调—濒临失调—中级协调—良好协调”四种演进状态,其在协调发展状态持续时间较长,从萌芽阶段到起步阶段增速最快。(3)粤港澳大湾区广东地区各市高等教育规模与区域经济复合系统综合效益发展指数及耦合协调度的地域异质性较明显,复合系统整体呈现“多类失调交错、低质协调聚集、高质协调主导”的动态演化特征。当前,江门市耦合协调发展水平最优,演进状态为优质协调区域经济滞后型,其次为广州市与惠州市,而中山市耦合协调发展水平最低,演进状态为初级协调区域经济滞后型。针对上述结论,提出了粤港澳大湾区广东地区高等教育规模与区域经济系统深度耦合协调发展调适策略。

关键词:粤港澳大湾区;高等教育规模;区域经济;耦合协调

一、引言与文献综述

自我国高校扩招政策实施以来,高等教育规模发生了巨大变化,现已迈入普及化。随着我国经济发展水平不断提升,GDP总量稳居世界第二,高等教育规模的不断发展极大地提高了我国的人力资本水平和科研创新能力,为经济社会发展做出了巨大贡献。一方面,高等教育为区域经济提供人才和知识支撑,促进区域经济更高效、稳定地发展;另一方面,区域经济为高等教育提供经费和软件支持,为高等教育向内涵发展提供了保障。高等教育与区域经济是一个复杂、相互依赖的开放系统,两者存在相互影响、相互促进的耦合关系[1],它们的协调发展对提升高等教育水平及促进区域经济发展均具有重要意义。[2]因此,加快新时代高等教育事业发展,不断优化人才结构,持续扩大有效供给,服务区域经济的高质量发展,是当前亟待解决的任务。

高等教育在社会经济发展中的作用逐渐显现,学者们对高等教育和经济发展之间关系研究也在不断深入,并取得了丰硕成果。国外学者研究高等教育与经济的关系肇始于20世纪50年代,西奥多·W·舒尔茨提出人力资本对于经济增长具有显著的驱动作用的观点。[3]ROBERT E等认为人力资本能够促进经济增长,而高等教育投资则是形成人力资本最基础的条件。[4]HANUSHEK E A提出人口平均受教育年限对经济发展带来影响是巨大的。[5]BARRO R J主要分析了高等教育在美国国家经济发展中的作用,综合经济学家和其他社会科学家对高等教育与经济增长关系的认知。[6]A.Z.NOWAK等研究人力资本与经济增长之间的关系,并评估高等教育对经济增长的短期和长期影响。[7]LENKEI B等考察了高等教育对发展中国家经济增长的影响,结果显示高等教育与人均GDP之间存在显著的正相关关系。[8]DAO VAN LE等研究发现经济增长与高等教育之间存在非线性关系,其经济与英语成绩呈U型关系,而与数学成绩的关系呈倒U型关系。[9]总体而言,以上研究成果为国内学者研究教育与经济的关系问题提供了思路借鉴与方法启示。20世纪80年代,国内学者开始研究教育与经济关系。张文范对教育的经济功能进行分析,提出教育应该适应经济的发展,而经济的发展又必须依靠教育的提高和进步的规律。[10]张健认为教育和经济是推动社会前进的主要动力,其是不以人的主观意志为转移的客观规律。[11]近年来,高等教育与经济已成为学术界探讨的前沿问题之一,不同学者围绕该论域开展了诸多有益探讨,总体可概括为三个层面:一是区域经济对高等教育发展的影响。例如:刘倩等研究认为实际经济增长和城市化发展对高等教育规模增长有较强拉动效应。[12]陈武元等研究发现数字经济会通过增加就业机会、降低创业门槛等渠道影响家庭高等教育期望。[13]二是高等教育对区域经济发展的作用。孙玥佳运用聚类分析方法,分析地区教育投入及经济发展水平的异同,研究发现不同的经济基础影响地区对教育投入的力度[14];张君凯基于人力资本产出视角,深入探讨高等教育对经济增长的贡献及作用机制问题[15]。三是高等教育与区域经济的互动关系。吴金娣将高等教育与经济发展的关系总结为相互依存、相互促进、相互制约和相互作用的互动发展关系。[16]杨丹等实证重庆市高等教育与经济高质量发展之间的互动关系,并进一步分析高等教育及其各维度影响经济高质量发展的动态传导路径。[17]

纵观已有研究成果,从多个学科和不同维度出发,运用定性或定量或定性与定量结合的方法探讨区域经济对高等教育的影响、作用及二者的互动关系等问题,对于后续深度进行高等教育与区域经济耦合协调研究具有重要的理论指导价值与启发意义。然而,目前关于高等教育规模与区域经济发展之间关系的研究,宏观定性研究较多,而微观实证研究较少,仍存在不足之处。大多数研究仅从时间维度开展表征,较少从空间格局视角进行分析,对于高等教育规模与区域经济发展的空间异质性研究成果更是缺乏。在教育高质量发展背景下,高等教育规模与区域经济发展的耦合协调水平如何?时空格局的演化有什么特点?耦合协调发展怎样调适?解决这些问题可为科学调控高等教育规模布局与助推区域经济高质量发展提供一定的理论支撑和决策参考。基于此,以粤港澳大湾区为研究区域,探究高等教育规模与区域经济耦合协调的时空互动关系,揭示其时空格局特征,对于协调高等教育规模需求与区域经济发展资源配置之间的矛盾,实现高等教育高质量发展具有重要的理论价值和现实意义。

二、研究区域概况

粤港澳大湾区(以下简称“大湾区”),全球四大湾区之一,是中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一,在国家发展大局中具有重要地位。大湾区包括香港特别行政区、澳门特别行政区和广东省的广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市和肇庆市,它们是中国建设社会主义现代化强国与展示市场经济旺盛生机的前沿区域,其高等教育规模与区域经济发展处在全国领先水平。

因香港特别行政区与澳门特别行政区教育规模与区域经济相关指标的统计尺度与广东省存在一定差异,为了使指标涵义、数据与表达精度一致,本文的研究区域仅包括大湾区内的广东省地区的9个城市。2022年,该地区人口和GDP 分别为7829万人、104682亿元,分别占广东省总量的61.9%和81.1%。[18]2019年2月,中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》,明确提出“支持大湾区建设国际教育示范区”。2020年12月,教育部、广东省人民政府联合印发《推进粤港澳大湾区高等教育合作发展规划》,规划在大湾区建成若干所世界一流水平高校,使其成为世界高等教育合作发展和创新发展先进典范。2022年,大湾区广东地区共有高校158所,普通高校在校学生人数达到249.49万,普通高校毕业生人数为61.36万,分别占广东省总量的98.14%、93.42%和96.26%。 [19]目前,大湾区广东地区经济实力雄厚,高校综合实力较强,高等教育和区域经济综合发展水平较高。但是,仍然存在城市之间高等教育规模发展差距大、经济质量差异明显等问题,尚未形成高效的高等教育与区域经济协同机制。因此,分析大湾区广东地区高等教育规模和区域经济耦合协调发展水平及其时空格局演变规律,诊断其协调发展态势,科学制定调适策略,可为优化高等教育空间布局,促进高等教育规模和区域经济高质量协调发展提供有益参考。

三、研究方法与数据来源

(一)研究方法

1.评价指标体系构建。高等教育与区域经济的互动发展,不仅有利于高等教育改革发展,还可以促进经济转型,实现经济高质量发展。高等教育的进步对经济发展水平的提升具有强大的推动力,主要表现在科研创新、人才素质提升等方面;区域经济的发展也对高等教育具有反馈效应。[20]高等教育规模与经济发展的耦合协调发展过程不是孤立静止的,而是一个在时间与空间层面都存在互动的复杂过程。[21]基于此,为了实现研究目标,特将高等教育规模子系统、区域经济子系统视为高等教育规模与区域经济复合系统(以下简称“复合系统”)。但是,高等教育规模与区域经济的内涵及特征较为复杂,衡量两大子系统耦合协调发展水平的指标体系尚未完全统一。因此,科学构建复合系统耦合协调发展水平评价指标体系是进行测度与分析的关键,只有坚持科学性、全面性、可操作性、系统性与前瞻性等体系设计原则选取指标[22],得出的结论才能准确反映研究区域高等教育规模和区域经济复合系统耦合协调发展状态。

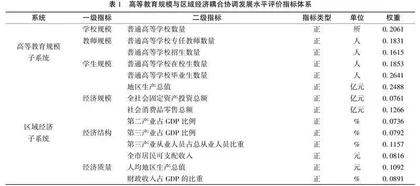

高等教育规模是指一个地区的高等教育总量,主要包括高等院校规模,专职教师规模和学生规模。[23]区域经济是指内部因素与某一地区经济发展的外部条件相互作用所产生的生产综合体,反映了不同地区经济发展的客观规律以及内涵与外延的相互关系,主要包括区域经济增长、财政收支和产业结构。[24]根据定义表述与评价指标体系的构建原则及构建方法,结合当前研究区域高等教育规模与区域经济发展现状,在借鉴已有成果的基础上[25][26],选择使用频率较高的指标,经过合并与剔除,并征求专家意见,最终构建了高等教育规模与区域经济复合系统发展水平评价体系(见表1)。其中,高等教育规模子系统包括三个二级指标和五个三级指标,主要涵盖学校、教师和学生三个方面,用以表征高等教育发展的规模水平;区域经济子系统包括三个二级指标和九个三级指标,主要涵盖经济规模、经济结构和经济质量层面,用以表征区域经济发展的绩效水平。

本文评价指标的原始数据标准化通过极差法(式2)进行处理,具体指标权重测算(见表1)运用改进的熵值法进行。该方法避免了主观确定的人为因素带来的偏差,是一种客观赋值法,它依据数据离散程度测算指标的权重,能够更加客观地反映各项指标在系统中的重要程度。[27]详细测算步骤参见魏章进等研究成果。[28]

2.耦合协调度模型。耦合是指多个独立的系统相互作用而彼此影响的现象。协调是指多个系统间相互配合的密切程度,反映系统间互动发展的整体功效和协同效应。[29]本文以此为基础,构建耦合协调模型对高等教育规模子系统与区域经济子系统之间的耦合作用及其它们的相互作用程度进行测度与评价。

(1)发展效益指数。发展效益指数也称为功效函数。文中,令x1、x2、x3…x5为描述高等教育规模子系统发展效益的指标;令y1、y2、y3…y9为表征区域经济子系统发展效益的指标。则函数关系式[30]为:

式中:f(x)代表高等教育规模子系统发展效益指数,f(y)代表区域经济子系统发展效益指数;wi、wj分别代表两大子系统各二级指标的权重;n表示年份数;x′i、y′j分别为两大子系统各二级指标标准化数值,基本公式[31]为:

式(2)中,xij代表第i年份第j项评价指标的数值,x′ij代表指标标准化以后的值,max{xj}与min{xj}分别代表评价年份中j项评价指标的最大值与最小值。特此说明,标准化处理之后统一加0.01,是为了防止个别数据可能为“0”的情况,而导致指标无意义。[32]

(2)耦合协调度模型。为了科学定量复合系统耦合协调发展水平,本文采用耦合协调度表征复合系统中两大子系统间相互作用程度与耦合协同发展水平,用D表示。[33]

式中:T代表复合系统中两大子系统综合效益发展指数,C代表两大子系统耦合系数;a、b为待定系数,考虑到高等教育规模子系统与区域经济子系统对城市发展的贡献同等重要,所以均设定为1/2;k为调节系数,由于评价体系指标分为两大子系统,故计算时设定k=2。为了使评价能够对应定性标准,在借鉴已有研究成果的基础上[34],本文设定了高等教育规模与区域经济复合系统耦合协调识别标准(见表2)。