善治视域下内地与港澳合作办学高校内部治理体系完善路径研究

作者: 吴晓怡 吴业春 焦磊

摘 要:推动内地与港澳合作办学高校内部治理体系完善具有重要的实践意义和理论价值。基于此,以大学善治理论为指导,以“价值—制度—行动”为分析框架,以B大学为例系统梳理内地与港澳合作办学高校内部治理体系建设现状,分析内部治理体系建设存在的问题及剖析问题出现的原因,并基于善治六要素提出价值体系耦合、制度体系重塑、行动体系优化的完善路径。

关键词:善治;内地与港澳;合作办学高校;内部治理体系;完善路径

内地与港澳合作办学高校(以下简称“合作办学高校”)高质量发展对推动粤港澳大湾区融合发展、提升粤港澳大湾区整体科研实力具有重要意义,而其内部治理体系的构建直接影响到合作办学高校的办学治校效益,因此对其内部治理体系建设展开研究十分必要。

党的二十大报告指出,要深入推进国家治理体系和治理能力现代化。合作办学高校作为负有人才培养和知识创新之崇高使命的复杂组织,既要满足社会发展需要又要守持高校本质属性并遵循自身运行规律,更应率先自觉构建科学的内部治理体系以提高治理能力。因此,本研究以大学善治理论为指导,以“价值—制度—行动”为分析框架,以B大学为例,采用制度文本分析和访谈法相结合的研究方法,一方面全面分析与B大学内部治理体系相关的制度文本,另一方面对B大学的内部治理主体即行政管理人员、教师及学生代表等进行访谈,以系统梳理合作办学高校内部治理体系建设现状,分析其内部治理体系建设存在的问题及剖析问题出现的原因,并基于善治六要素提出完善路径。

一、理论基础和分析框架

(一)理论基础

21世纪初期,西方学者们才正式提出大学善治概念,对大学善治内涵的解读更倾向于从工具理性视角出发理解为大学运行效率的提升。我国学者在研究时注重追求工具理性和价值理性的统一。许长青认为大学善治要以现代大学制度为基础,对大学治理结构进行重新建构。[1]胡敏认为,大学善治指的是以共同目标为纽带,通过协调各利益相关主体之间的关系,促进合作从而实现有效管理。[2]中西方学者们的研究为把握大学善治的内涵提供了有益的借鉴,本研究将大学善治定义为:大学各利益相关主体以共同目标为纽带,通过共同协商的方式平衡、协调彼此之间的关系,建构现代化的大学制度,促进合作、缓和冲突,从而在达到最佳治理效果的基础上实现公共利益最大化。

结合现代大学的共性以及合作办学高校的个性,本研究认为善治理念应包含如下基本要素:(1)在价值体系层面应具备多元性和融合性。多元性指的是合作办学高校内部治理的价值理念应基于其自身多重身份且能体现多元利益主体的诉求。融合性指的是合作办学高校要以系统的观念将多元的价值理念聚合成一个统一体。多元性和融合性程度越高,大学善治程度越高。(2)在制度体系层面应具备法治性和透明性。法治性指的是一方面要完善与合作办学高校内部治理相关的法律法规和制度等,另一方面合作办学高校内部治理活动的开展也要以规章制度为准绳。透明性指的是合作办学高校各利益相关主体能充分获取除涉密信息以外的其他方面的信息。法治性和透明性程度越高,大学善治程度越高。(3)在行动体系层面应具备回应性和有效性。回应性指的是合作办学高校要及时回应各利益相关主体的诉求和关切。有效性指的是合作办学高校不仅要致力于提升大学内部治理的效率,而且要追求办学治校育人的效益以实现公共利益的最大化。回应性和有效性程度越高,大学善治程度越高。

(二)分析框架

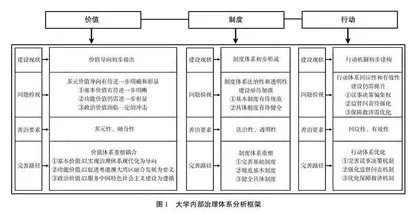

学界目前对大学内部治理体系的剖析具有多重角度。张继延等提出大学内部治理体系应涵盖治理理念、治理主体、治理机制、治理过程四要素。[3]甘晖提出大学内部治理体系包含横向体系和纵向体系,横向体系着重解决权力分散以及权力制衡等问题,纵向体系涵盖学校—院系体系和组织—个体体系两方面。[4]张衡提出基于权力、权利、利益而形成的结构体系是大学内部治理体系的抽象本质,“价值—制度—行动”体系是大学内部治理体系的实质性内容。[5]本研究在分析学者们相关研究成果的基础上,结合合作办学高校内部治理体系的实际,将“价值—制度—行动”作为其内部治理体系的框架要素。价值体系指的是合作办学高校内部的治理理念。制度体系则是对治理主体、治理内容、治理方式等方面制定的正式规则体系和规范设计。行动体系指的是合作办学高校内部通过权力配置、机制建设等呈现不同权力主体、组织权力与个人权利之间的互动关系。在这三者之间,价值体系起到引领性作用,决定制度体系中基本制度的构成和具体制度的安排。制度体系是彰显价值理念的载体,发挥保障性作用,控制、规范和引导组织的治理活动以及治理主体的行为。行动体系是核心,合作办学高校内部治理体系的良性运转离不开实际行动,只有各治理主体基于善治的目标,在治理理念的引领以及正式制度的规范和非正式制度的约束下,通过合作协商进行共同治理才能使内部治理体系发挥应有的效力。由此可见,“价值—制度—行动”的分析框架能有效解释合作办学高校内部治理活动的运行逻辑。

在“价值—制度—行动”分析框架下,价值体系可从基本价值、功能价值、政治价值三个维度去认识,这是由合作办学高校的多重身份决定的。基本价值指的是合作办学高校作为现代大学应具备的区别于传统大学的治理理念。功能价值指的是合作办学高校基于有效发挥大学功能的需要应具备的治理理念。政治价值指的是合作办学高校要体现作为中国特色社会主义高校特有的治理理念。李立国认为,大学制度体系可从基础制度、基本制度、具体制度三个维度去把握,这三者具有有机联系,前者是后者制定的依据,后者以前者为前提。[6]根据李立国的观点,在本研究中,基础制度主要指国家和地方政府制定的与合作办学高校相关的法律法规和政策等,属于外部治理范畴。基本制度主要指合作办学高校的章程及对治理结构作出规定的相关制度设计。具体制度指的是合作办学高校基于日常管理的需要而制定的制度。行动体系可从议事决策、监督问责、保障救济三个维度去剖析。张衡认为决策权力能否得到适当配置、内部监督问责能否切实发挥作用、师生权利能否得到切实保障是关系大学内部治理机制能否良性运转的重要因素。[7]本研究具体分析框架如图1所示。

二、内地与港澳合作办学高校内部治理体系问题检视及原因分析

目前已建成的合作办学高校有北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、香港中文大学(深圳)、香港科技大学(广州),其建设现状为价值导向初步提出、制度体系初步形成、行动机制初步建构等。价值导向初步提出表现为,在基本价值上提出学习香港高校现代化的大学治理理念和经验,在功能价值上围绕促进粤港澳大湾区经济社会建设的目标提出服务型治理文化理念,在政治价值上提出建设中国特色社会主义大学。制度体系初步形成表现为,在基本制度方面出台了大学章程并依据大学章程和相关规定建立了内部治理结构,在具体制度方面围绕学校日常事务管理制定了规章制度及以此为依据开展内部治理活动。行动机制初步建构表现为建立议事决策机制、监督问责机制以及保障救济机制。

然而,不可否认的是,合作办学高校在内部治理体系构建和完善上仍存在诸多困境和难题需要破解。B大学作为首批合作办学高校,成立时间较早,建立了以校董会领导下的校长负责制等为特征的基于自身办学特色的内部治理体系,且其内部治理体系建设为其他合作办学高校提供有益借鉴。目前,B大学已经走出初创期,进入“起飞道”,如何通过完善内部治理体系为学校的高质量发展提供重要支撑是学校近年来着力解决的核心性问题。因此,本研究选择具有典型代表性的B大学作为个案研究的对象,以深度分析合作办学高校内部治理体系建设存在的问题及剖析其背后的原因。

(一)问题检视

1.多元价值导向有待进一步明确和彰显

在基本价值方面,B大学面临如下困境:一是在关于大学办学自主权的认识上,香港高校受到欧美大学自治理念的影响,认为高校是具有独立法律地位的法人,在遵循法律法规的基础上可自行决定和管理学校内部的所有事项,政府等外部治理主体不能干预其自治权的行使,且香港高校的自治权以条例的形式得以充分保障。而与之相比,内地高校与政府等外部治理主体的关系较为密切,办学管理须接受政府的指导和监督。B大学作为内地高校与香港高校合作办学的成果,在筹备办学之初就强调要传承港澳母体高校的治理理念和管理模式,然而由于B大学的办学地是在内地,具有与港澳母体高校不同的办学环境,因此B大学在对大学办学自主权以及与政府等外部治理主体关系的认识上呈现出一定的困惑性。二是在关于现代大学治理理念的认识上,B大学提出要将香港高校先进的办学理念引入内地高校。B大学校长在谈及学校管理模式时,强调其是董事会管理的模式,颁授港澳母体高校学位,学术质量保障体系严格,注重与国际接轨,同时还注重吸收中国传统育人理念,以彰显中国教育要求和特色等。然而,为了更好地实现治理体系和治理能力现代化,B大学在内部治理体系构建中仍需进一步明确现代大学区别于传统大学的核心治理理念是什么,主要包含哪些要素,B大学是如何在现代大学治理理念引领下结合自身实际开展内部治理体系建设。

在功能价值方面,B大学校长认为大学的核心功能之一在于服务国家以及大学所在地区的经济发展,大学需立足自身实际条件,以经济社会发展的实际需要为导向调整学科专业结构和人才培养类型结构,主动为战略性新兴产业提供引领。粤港澳大湾区的发展定位为具有全球影响力的国际科技创新中心,B大学校长也明确提出要推动粤港澳大湾区建设需要的交叉学科和理工科发展。然而,截至2022年12月,B大学本科招生专业一共有22个,专业分布情况为管理学占比27.3%、文学占比18.7%,攻读管理学学位的本科生占比33.6%、文学占比20.8%。由此可知其目前的学科建设以文科、商科、社会科学等为主,对于促进粤港澳大湾区发展亟需的理工科和新型交叉学科的建设仍有待进一步加强。这折射出未来B大学在内部治理中仍需进一步强调和突出其服务粤港澳大湾区建设和发展的理念。

在政治价值方面,B大学实行校董会领导下的校长负责制,校长主要负责执行校董会决议并向校董会负责,且学校的办学经费不是主要来源于政府拨款,而是来源于港澳母体高校投资、学费和捐赠等,这决定了大学将办学效益放在核心位置,着重提高学校办学知名度和影响力,对工具理性的过度追求在一定程度上对价值理性造成了冲击,具体表现为党委政治核心作用仍需得到更充分地突出。B大学党委在2011年12月才成立,除了当地政府选派一名专职党委副书记以外,包括另外两名党委副书记在内的党委委员多数是学校专职教师或行政人员兼职的,全校一共设有9个党支部。党组织在学校重大决策中发挥作用的途径较为有限,主要方式为党组织负责人参加学校的董事会、校长办公会或其他形式决策会议引导和监督学校遵守法律法规等。

2.制度体系法治性和透明性建设亟待加强

在基本制度方面,《B大学章程》建设存在如下问题:一是内容不完善。一方面,《高等学校章程制定暂行办法》规定章程中应明确规定学校学术委员会、学位评定委员会以及其他学术组织的组成原则、负责人产生机制、运行规则与监督机制,应当明确规定教职工代表大会和学生代表大会的地位作用、职责权限、组成与负责人产生规则以及议事程序等。《广东省教育厅关于推进高等学校章程修改、核准与实施工作的通知》(以下简称“《通知》”)要求把党的建设写入学校章程。《B大学章程》却缺乏关于上述内容的规定。另一方面,《高等学校章程制定暂行办法》规定高校章程应当健全教师、学生权益的救济机制,而《B大学章程》只是笼统提到聘用教师的相关事项以中华人民共和国法律为依据,以合同形式加以规定,并没有进一步对教师和学生权利保障事项进行说明。二是修改较困难,根据《中外合作办学条例》(以下简称“《条例》”)的规定,B大学在完成筹备设立、申请正式设立时就已需向教育行政主管部门提交学校章程,距今已过去20年左右,章程部分条款已不能满足现行法律法规要求及适应相关政策和学校实际发展新情况,亟需对其进行修订。《通知》也指出各高校应加快章程修改进程,然而在实践中修改章程颇为不易。《B大学章程》规定章程修改要经校董会通过,并经教育主管部门审查同意和报登记管理机关核准。此外,《通知》还要求学校修改章程要充分听取各利益相关主体的意见,并提交教职工代表大会讨论和校长办公会议审议等,因此《B大学章程》修改涉及诸多利益主体和部门且程序复杂,具有一定的困难。