博士后对学术职业环境满意吗?

作者: 朱华伟

摘 要:本研究基于已有成果,将博士后学术职业环境划分为学术资源、职业保障、组织管理、科研强度四个维度。利用2020年Nature全球博士后教育调查数据,通过比较分析博士后对学术职业环境的感知与评价。研究发现,相比较国外发达国家博士后而言,我国接近四成博士后对学术职业环境感到满意。为了优化博士后学术职业环境,大学需强化对博士后科研资金的支持力度,保障博士后科研参与机会,减少非学术事务对博士后科研时间的挤占,规范导师指导;大学不断调适大学基层学术组织治理模式,优化院系对博士后学术职业发展的组织支持与服务质量;大学与博士后建立稳定性雇佣关系,不断提升工资薪酬水平,疏通博士后学术职业晋升渠道,营造良好的工作环境;高校实行服务型、便捷式的科研管理方式,制定灵活多元的学术评价机制,破除博士后对“学术GDP主义”的崇拜。

关键词:博士后;学术职业环境;满意度;Nature;比较

一、问题提出

学术职业环境是指学术人在工作境况中获得的支持性或者辅助性的制度体系、环境及氛围。[1]高等教育大众化趋势突飞猛进,全球博士后规模迅速扩张给博士后教育发展带来一些问题,包括博士后的损耗、流失、专业社会化失败,这促使各国不断反思博士后学术职业发展环境。随着全球博士生质量评价从以结果为导向的“优绩范式”向“过程体验范式”转变,各国不断改进博士后对职业训练环境的过程体验。查尔斯·杰尔索(Charles J.Gelso)最早从科研训练、教学安排、同伴交往等维度来关注研究生的学术职业环境。[2]美国国家科学基金会开展的“科学与工程研究生和博士后调查”(GSS),主要从人口背景角度,分析博士后来源、资金支持、导师指导满意度等议题。[3]芝加哥大学承担的“全国博士后调查项目”(NPS)从职业发展、科研计划、生活质量等方面评价博士后职业环境。玛利亚(Maria)从教学氛围、组织管理、同事关系、工作环境、就业条件、个人专业发展、机构文化与价值观等方面,分析葡萄牙学术工作者(包括博士后、博士生)对职业环境的满意度评价。[4]德国亥姆霍兹基尔海洋研究中心为支持博士后学术职业发展,帮助博士后成长为独立学者,向博士后提供学术职业发展资源,包括提供有关项目资助的信息及支持服务,实施学术平等推进计划,协助博士后与工商私营部门搭建合作关系,为博士后专利转化提供便利,营造良好工作氛围,鼓励工作与家庭生活之间平衡。[5]

学界已经关注到博士后学术职业环境存在一定问题。阿米莉亚(Amelia K.Scaffidi)对澳大利亚260名博士后进行调查,分析博士后对职业环境的评价,研究发现,工作不稳定和缺乏职业支持仍然是博士后学术发展面临的主要障碍。[6]我国博士后学术职业环境也不乐观。“双一流”建设高校的博士后扮演“学术临时工”角色,工作面临非升即走,学术地位边缘化,职称晋升偏向科研绩效。[7]有学者对“双一流”建设高校474名博士后进行调查,分析博士后对课题资助、导师指导、学术交流、留任机会的满意度,发现博士后科研经费短缺、职业负荷较重、留任机会较少。[8]除此之外,博士后在科研上处于“单打独斗”状态,缺乏团队协作机会、职业发展机会。[9]

已有研究从不同维度分析博士后对学术职业环境的评价。但是,这些研究只是局限于小规模数据的分析,调查结果难以形成国际对比。另外,已有研究主要关注博士后对显性学术职业环境的评价,包括合作导师指导、科研资金、职业保障等因素,而对我国博士后学术职业发展具有重要影响的一些因素尚未重视,例如科研强度、组织管理等因素。本研究借鉴已有研究成果,构建博士后学术职业环境分析框架,利用比较研究方法,将中国博士后对学术职业环境的评价与英国、德国、法国、加拿大、澳大利亚、美国六个国家博士后进行比较。研究的问题包括:我国博士后学术职业环境在哪些方面接近国外发达国家?我国博士后学术职业环境存在哪些不足?导致博士后学术职业环境不完善的原因何在?如何更好地完善我国博士后学术职业环境?为解答上述问题,本研究利用2020年Nature全球博士后调查数据进行分析。

二、研究设计

(一)数据来源

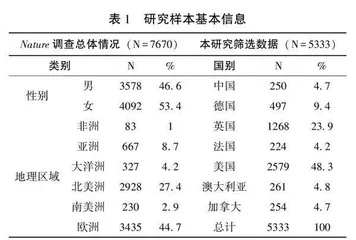

本研究数据来自2020年Nature全球博士后调查数据,该数据以网络问卷形式对博士后的合作导师、薪酬待遇、职业环境、读博满意度、心理健康、离职倾向等内容进行调查。此次调查共有7670名博士后参与,其中男性3578人(占46.6%),女性4092人(占53.4%),参与该调查的博士后遍及欧洲、美洲、大洋洲、亚洲等区域。基于研究议题,本研究从Nature全球博士后调查数据中筛选出中国(250)、德国(497)、英国(1268)、法国(224)、澳大利亚(261)、美国(2579)、加拿大(254)七个国家的博士后作为研究对象,共得到5333个有效数据(见表1)。

(二)分析结构

2015年12月29日,国务院办公厅发布《关于优化学术环境的指导意见》,提出要从科研管理、宏观政策、学术氛围、人才成长环境等角度,优化学术职业环境。阿米莉亚(Amelia K.Scaffidi)从导师指导质量、职业晋升前景、研究合作、交流机会、研究环境建构了澳大利亚博士后学术职业环境分析框架。[10]也有研究从高校教师角度分析学术职业环境,认为学术职业环境包括生命安全、身心健康、专业能力发展、职业声望、生涯发展等内容。[11]迪瓦里斯(K Divaris)从学生角度提出了“积极学术环境框架”,认为积极的学术职业环境应该为学生提供激励和资源,有效利用一切手段拓宽学生视野。“积极学术环境框架”包括包容性组织环境、充足的时间完成任务、成员之间有效合作、发展性评估机制、专业化支持与服务体系。[12]

已有关于博士后学术职业环境的研究或多或少涉及科研项目资金、研究时间的充裕性、导师监督与指导等相关因素。但是,博士后处于从“准研究者”到“研究者”的过渡阶段,博士后作为专业研究者,大学对博士后的科研要求是学术职业环境不可分割一部分,以往研究并未对博士后科研强度有足够重视,因此本研究将科研强度纳入博士后学术职业环境分析框架。本研究参考阎光才教授关于学术职业环境的定义及划分方式[13],结合Nature调查题项,将博士后学术职业环境划分为学术资源、组织管理、工作保障、科研强度四个维度,见表2所示。

(三)信效度检验

为了保证研究题项的信效度,首先,利用主成分分析法对每个维度的观测指标进行效度分析;其次,利用克隆巴赫系数检验每个维度的信度。结果发现,学术资源、组织管理、工作保障、科研强度的因子载荷系数范围分别是(0.593,0.789)、(0.575,0.658)、(0.537,0.780)、(0.567,0.670),均大于0.5,与之对应的Cronbach’s alpha值分别是0.843、0.739、0.820、0.897,均大于0.7。博士后学术职业环境分析结构各观测题项的因子载荷系数、克隆巴赫值均在适配值区间范围内,说明博士后学术职业环境分析结构的信效度较好。

(四)研究方法

本研究主要采用比较分析方法,利用SPSS.20软件计算中国、德国、英国、法国、美国、加拿大、澳大利亚七国博士后在学术职业环境各个观测维度上的均值及满意占比,比较分析各国博士后对学术职业环境的感知评价。[14]本研究使用比较研究方法主要基于两点考量:第一,从国际视角揭示中国博士后学术职业环境与国外博士后学术职业环境的差异,全面审视我国博士后成长环境,从而促进博士后学术职业发展。第二,Nature调查对象为全球博士后,是一项国际性调查,问卷开发者已经规避各国科研环境及科研体制的差异对被试者带来的干扰,尽可能形成一个相对稳定且具有普遍性的调查数据,这种普遍性调查数据为比较各国博士后学术职业环境的差异性提供了可能。

三、结果分析

(一)博士后对学术资源的获得感

中国博士后面临科研资金不足、学术会议参与机会少、研究项目时间紧的窘境。从图1可知,36%的中国博士后认可研究资金可用性,满意度是3.05,高于英国、美国等六个国家博士后平均满意度(2.81),但是仍处于中下水平。从满意占比来看,美国(43.2%)、澳大利亚(33.7%)、法国(41.4%)、英国(17%)、加拿大(38%)博士后对研究资金可用性的满意度也未超过四成,仅53%的德国博士后认为科研资金充足,这说明不论发展中国家博士后,还是欧美发达国家博士后都面临着科研资金匮乏情况。在研究的时间量上,39.6%的中国博士后认为科研时间较为充裕,满意度为3.16,高于英国博士后(2.83),但是低于法国(3.91)、德国(3.69)、美国(3.82)、澳大利亚(3.31)、加拿大(3.31)博士后满意度。在科研参与机会上,58.4%的中国博士后认为参与科研机会较多,认可度为3.52,而美国(76.4%)、德国(71.8%)、法国(80.2%)、澳大利亚(73.4%)、加拿大(75%)均超过七成博士后对科研参与机会感到满意,这说明中国博士后参与科研的机会还有待提升。凯瑟琳·奥利弗认为,学术会议或者研讨会因为旅行、签证、会费及网络的可访问性,并非向所有人开放,存在排他性。[15]或许正因为一些学术会议或研讨会对博士后具有排斥性,导致博士后参与学术会议、研讨会的满意度不高。调查数据也表明,在参与研讨会方面,仅有34.4%的中国博士后对参与学术研讨会的机会感到满意,满意度是2.94,低于英美等六国博士后平均满意度(3.25),中国博士后对学术研讨会的参与感与欧美博士后有一定差距。在导师指导及沟通上,52%的中国博士后认可导师指导效果,满意度是3.50,高于六国博士后满意度平均水平(3.34)。在同事交往方面,71.5%的中国博士后对同事关系感到满意,满意度(4.05)与法国博士后(4.06)持平,处于中高水平,并且中国博士后对与同事交往的满意占比高于英美博士后占比。

(二)博士后对组织管理的感知评价

组织管理不仅通过正式规则、程序和规范确立组织使命及目标,而且还包括为个体的行动提供“意义框架”的象征系统、认知模式和道德模块,为个体创造了稳定的秩序感与方向感。[16]大学同行治理面临外部权力机构的控制,外部官僚机构强化了对大学的层级化、远程化监管,细化了对大学的审计及行政管理流程,大学与外部机构交往过程充满繁文缛节。学术场域中存在等级森严的科层制,大学内部职业化管理精英与专业知识权威群体攫取了大学治理权力,初级科研人员及研究生很难获得学院发展规划、资源分配的话语权,初级科研人员受到大学及学术机构的控制与影响。[17]如图2所示,在组织对个人影响方面,35.6%的中国博士后认为组织对个人决定的影响较大,满意度是3.12,满意占比大致与法国(39.7%)、德国(35.7%)、美国(39.3%)、澳大利亚(36.3%)、加拿大(41.%)博士后持平,但高于英国博士后满意占比(17.1%)。在组织包容性上,42.4%的中国博士后认为组织具有包容性,满意占比低于法国(44.2%)、美国(49%)、澳大利亚(59.7%)、加拿大(51.5%)博士后。总体上,高校学术组织对博士后包容性有待提升。在组织管理与领导上,中国与法国两国高等教育治理体制相似,41.2%的中国博士后对组织管理和领导感到满意,46.2%的法国博士后认可组织管理。从满意度均值来看,中法两国博士后满意度均值分别是3.17、3.08,满意度相差较小。在组织支持与服务上,30%的中国博士后对组织支持与服务感到满意。中国博士后对组织支持与服务的满意度(2.71)基本上与美国博士后(2.79)持平,稍微高于加拿大博士后满意度(2.67),而澳大利亚博士后对组织支持与服务满意度最高(3.09),但是也处于中下水平。

(三)博士后对工作保障的认可度

中国博士后对工作保障的认可度不高。调查结果如图3所示,接近四成(39.1%)的中国博士后对工资报酬感到满意,满意度是3.08,与法国博士后满意度持平,高于美国(2.79)、加拿大(2.65)博士后满意度。26%的中国博士后对医疗保险感到满意,满意度是3.03,与英美六个国家博士后平均满意度(3.22)有一定差距。三成中国博士后(30.4%)认可就业保障,满意度是2.70,高于英国(1.59)、法国(2.10)、德国(2.20)、加拿大(2.52)、澳大利亚博士后满意度(1.84)。总体上,各国博士后对薪酬待遇、医疗保险、就业保障处于低满意度水平。