基于“激活”理念的高校课程思政教学模式探讨

作者: 许田芬 赵晓慧 舒迎花

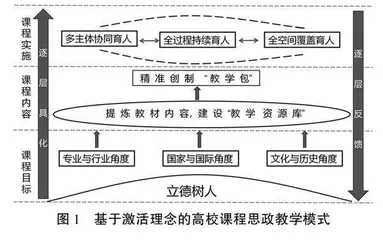

摘 要:课程思政是落实立德树人根本任务的课程观和教学观,是激活各类课程育人功能的实践活动。本研究提出激活理念,并构建了基于激活理念的“三层三度”课程思政教学模式。在课程目标层面,从专业与行业、国家与国际、文化与历史三个维度确定具体的教学目标;在教学内容层面,从教学内容提炼、教学资源挖掘、“教学包”构建三个维度活化教学内容;在教学实施层面,从全员、全程、全方位育人三个维度进行具体的教学组织和安排。这种模式的根本任务是立德树人,要义是唤醒,关键在教师。

关键词:课程思政;激活;普通生物学;教学模式

一、文献回顾

教育的根本任务是立德树人。如何充分发挥各类课程的育人功能始终是学界研究的重要议题,尤其是在2017年全国高校思想政治工作会议后,课程思政已成为研究的重点和热点。[1]在中国知网以“课程思政”为篇名关键词进行精确查找,相关文献数从2017年开始快速增加,2023年度超过一万篇,至今共有四万四千余篇。相关研究主要有两条进路:一是逻辑求解的理论阐释,主要从理论层面探讨课程思政的战略要求[2]、内涵特点[3]、核心议题等[4];二是实践经验的策略研究,主要从宏观层面和微观层面总结课程思政的结构格局、发展现状和实践模式等。[5][6]已有的研究有力地推动了课程思政理论与实践的发展,但是在理论阐释中主要基于“融入”的视角,在实践策略上存在“嵌入”的现象。课程思政是挖掘各类课程本身蕴含的具有立德树人功能的课程观和教学观,“是对知识进行价值发现,赋予知识学习主体合理的知识价值观念”[7]。因此,基于激活理念探讨课程思政的理论与实践,有利于进一步彰显各类课程的育人价值。

普通生物学课程是一门综合性和应用性很强的课程,兼具专业性和基础性。作为专业性的课程,普通生物学课程思政教学模式探讨可以为其他课程提供具有可操作性的典型案例;作为基础性的课程,普通生物学课程思政教学模式探讨可以为其他课程提供可复制的思路。基于此,本研究以普通生物学课程为对象,以吴相钰、陈守良、葛明德主编的《陈阅增普通生物学》(第4版)教材为载体,试图构建基于激活理念的课程思政模式与方法体系。

二、研究视角:激活理念的意蕴及理论框架

激活一般指通过一定方式使机体内某种物质活跃起来并形成驱动力,如某些中药成分可激活人体细胞进行免疫反应。激活理论也称内驱力理论或者觉醒理论,是心理学研究中比较流行的一种理论范式,是为了解释精神性内驱力而建立起来的理论。在管理学的相关研究中,还有规范激活理论,该理论认为后果意识和责任归属是激活个人规范意识的两个重要因素。

激活理念在教育领域受到重视,主要有激活能动性要素和激活结构性要素两个维度的研究。能动性要素方面,聚焦如何激活主体从“被动”转化为“主动”,主要讨论教育者和教育对象的自我效能感、自我发展、自我约束等内在动机议题。如美国佛罗里达州立大学的凯勒提出的ARCS模型和艾米斯提出的TARGET动机作用模型[8],都强调处理学习动机问题贯穿教学全过程,强调教学目标的设置、教学内容的安排等是处理学习动机问题的重要方面。结构性要素方面,涉及激活办学条件、组织资源等,其中激发课程的育人功能是重要方面。教书和育人是统一的,但是随着学科分化,知识成为课程设计的原点,这种课程观强调知识是课程的核心,仅仅局限于知识形态,遮蔽了知识蕴含的文化价值和精神意义,这是知识课程观的根本缺陷。钱穆先生曾指出,“教育全成为传播知识与职业训练”,与教人为人之道的宗旨脱了节。[9]因此,将知识作为精神发育的种子,确立求知与立德相统一的课程发展观和价值观,才能彰显课程中蕴含的智慧与美德,实现育人和育才的有机统一。

在激活理念视域中,课程思政是指唤醒专业课程处于“沉睡”状态的育人功能,并与各类课程融汇、融通、融合,共同实现立德树人的根本任务。在课程目标上,专业课程是课程思政建设的基本载体,课程思政就是要实现专业课程本身蕴含的、契合专业特点的育人目标。专业课一定要体现其专业性,课程思政应该融入专业课之中,而不是将某种目标强行生硬地嵌入某门课程。在课程内容上,课程思政定位为隐性课程,以“隐性思政”的功用与“显性思政”相呼应,实现知识传授与价值生成相统一,从而突破思想政治教育过于集中在“点”和“线”的局限,拓展到“面”和“体”。在课程实施上,课程思政指向一种新的教育教学理念,即“课程承载思政”与“思政寓于课程”。[10]课程思政不是课程与思政的简单相加,其实质不是增开一门课,也不是增设一项活动,而是将高校各类课程中的育德功能激活,实现立德树人润物无声。[11]因此,课程思政需要走向深度融合,学生在建构知识体系、掌握专业技能的过程中涵养崇高的精神和品格。

基于激活理念,我们构建了“三层三度”的普通生物学课程思政教学模式。课程目标层面,以立德树人根本任务为基准,结合课程特点,从专业与行业、国家与国际、文化与历史三个维度确定具体的教学目标;课程内容层面,以课程具体的教学目标为依据,从教学内容提炼、教学资源挖掘、“教学包”构建三个维度活化教学内容;课程实施层面,则从全员、全程、全方位育人三个维度进行具体的教学组织和安排(图1)。

三、定位与唤醒:课程思政教学目标的确立

课程不仅为学生建构知识和技能,更培养其智慧和精神,“各门课都要守好一段渠、种好责任田”[12],这是中国特色社会主义的课程价值论,是课程的内在要求和目标指向。《高等学校课程思政建设指导纲要》明确提出,“要根据不同学科专业的特色和优势,深入研究不同专业的育人目标”。这是课程思政的基本定位,回答了课程是否具有价值、遵循何种价值和如何涵养价值的问题。

确立专业课程的课程思政目标可以激活课程内在的育人功能,联通不同育人要素,融汇各类育人资源,形成精神层级的接纳和融通。在专业课程中实现课程思政的育人目标,不是专业课程的负担,而是为专业课程增彩添色,增加温暖人心的动人元素。基于《高等学校课程思政建设指导纲要》的要求,普通生物学课程秉持立德树人的总目标,形成具有专业与行业、国家与国际、文化与历史三个维度的课程思政目标的基本框架(图2)。专业与行业维度侧重于科学思维的激活,国家与国际维度侧重于爱国情怀的激发,文化与历史维度侧重于文化素养的提升,在此基础上,从广度、深度和温度三个方向明确上述维度的具体目标。

四、提炼与活化:课程思政教学内容的构建

提炼教材内容、挖掘整理教育资源并制作“教学包”,这是教学内容的提炼和活化过程,是推进课程思政的关键环节。

(一)提炼教材内容

育人目标是教育教学的基本遵循,教材是教育教学的重要载体。“当真正反映事物本质的知识按照人类的需要组合起来并满足人们希望时,智慧就会从知识的背后呈现出来。”[13]提炼教材的课程思政内容,是防止“贴标签”和“两张皮”现象,并提升学生学习体验和效果的基础。鉴于此,在课程思政目标的框架下,我们将《陈阅增普通生物学》教材相关思政元素从专业与行业、国家与国际、文化与历史三个维度进行了分类整理。专业与行业维度涉及人和其他生物的生物学应用,包含16项具体内容;国家与国际维度涉及全球生物学相关的共性问题和人与自然可持续发展问题,包含6项具体内容;文化与历史维度涉及生物学相关的文化和科学史,包含7项内容和近90位科学家的故事。

(二)建设资源库

资源库建设要结合教材各章节知识点所蕴含的思政元素,通过查找专业文献、梳理网络资源等方式汇集各类教育教学资源。资源库需具有契合性、动态性和丰富性的特点。契合性就是资源库要服务于课程思政的育人目标;动态性就是资源库随实践不断丰富和发展,而不是一蹴而就的静态;丰富性就是资源库应内容丰富、形式多样且便于共享。普通生物学课程在梳理教材思政元素的基础上,构建了与之相呼应的资源库(图3)。

1.专业与行业维度

知识的学习最终是为了服务于社会、服务于生活,要避免培养象牙塔中的“隐士”,要让学生理解“窗外事”。

一方面,收集国家产学研的典型案例,阐述相关知识的实际应用,增强学生的行业使命感,提升其社会责任感。如在动物的形态与功能篇章中,介绍由广州生物岛实验室、广东省人民医院等共建活体类器官大数据样本库的产学研合作案例,广州医科大学生物医学工程学院与广州生物岛实验室联合建设大湾区高端医疗器械概念验证中心。通过讲述身边事,更能增强学生的责任感。

另一方面,收集并分享前沿研究成果。例如,在植物的结构与功能篇章中,讲述我国科学家攻克世界难题,解析了植物学领域一直以来未解决的“酸性生长假说”机制;在遗传与变异篇章中,展示实时更新的OMIM数据库;在植物多样性篇章中,介绍浒苔的再利用研究进展等。借助这些前沿性的研究成果,尤其是中国科学家的攻关性成果,增强学生的科研探索精神,加强学生的民族自豪感,培养学生的家国情怀。

2.国家与国际维度

该维度主要关注人类命运共同体和家国情怀相关事例。比如,生态学与动物行为篇章,讲述环保理念和环保行动;在植物多样性章节中,介绍银杏起源问题的相关文献,展示祖国的悠久历史文化;在介绍国家政策、时事热点时,讲述国家的生态补偿机制、农业农村部对栗翠田等全国人大代表提出的“关于农产品提质,禁止使用激素的建议”的答复、日本核污染废水排海等时事热点。在课程教学中介绍这些相关的事例,有助于提升学生的责任感、使命感和家国情怀。

3.文化与历史维度

这方面教育教学资源的充分利用,可以让学生近距离地了解科学家,了解知识的发现或研究过程,有助于学生文化素养的涵养、科学探索精神的形成。第一,科学故事。例如,讲述紫菜生活史中壳孢子的发现等科学故事,增强学生的科研精神和探究欲望;介绍在杂交育种方面有卓越贡献的袁隆平院士,在呼吸疾病防控方面发挥引领作用的钟南山院士,坚定学生跟随老一辈科学家脚步的决心和信心,增强历史使命感。第二,著名书籍。例如,介绍李时珍的《本草纲目》,阐述《本草纲目》被《物种起源》引用以说明动物的人工选择问题,提升学生的文化自信;讲述蕾切尔·卡逊的《寂静的春天》,使学生形成人与自然和谐发展的理念,增强环境保护意识。

(三)设计“教学包”

教材体系转化为教学体系,需将思政元素和教学资源进一步按照课程教学大纲及培养目标的要求,形成契合学生特点和专业特色的私人定制“教学包”,设计“教学包”需要注意如下三个方面。

1.“名”与“实”

课程思政存在仅有课程思政之“名”,但是实践“形式化”的问题。“教学包”需要实现形式与实质的“名”“实”相符,要在专业课教学目标、内容、方法、形式和途径等各个环节,构建课堂教学、课外实践、网络育人等贯通的教育教学体系。

2.“静”与“动”

“固定包”是教学中具有稳定性的相对静态的教学内容,是和普通生物学基本概念、原理和方法紧密相关的核心内容。“灵活包”是教学中具有动态性的、依不同专业方向设计的更有针对性的教学内容。如针对食品卫生与营养学专业,适当增加植物激素使用安全、农业政策法规、食品多样性开发、环境与食品安全等内容;针对生物技术专业,则适当增加以模式生物果蝇为材料的诺贝尔奖成果、遵循“五库一体”原则的野生种质资源保护、分子生态学技术研究基因与环境的相互作用等内容。通过不同“教学包”拓展不同专业学生的视野,培养学生的科学探索精神、爱国情怀和民族复兴使命感。

3.“知”与“行”

课程思政中的“知”与“行”需有机统一,且有两层含义:一是“教学包”要兼顾理论教育与实践教育,教师在教学中不仅提升学生的理论素养,且让学生走进生活,发现生活中的美。二是“教学包”要以实现主体的“知道”“体道”“悟道”与“行道”为价值指向。如植物的多样性进化篇章的学习,可让学生关注各地植物挂牌内容的准确性;走进生物科技公司,发现相关专业知识的实际价值。通过诸如此类的途径,让学生达到“知”与“行”的统一。

五、施行与反馈:课程思政教学实施的整体设计

(一)多主体协同全员育人,形成教育教学合力

全员育人强调育人主体范围的广延性,广义而言,多主体包括学校、家庭、社会在内的全体成员;狭义而言,则指学校全体成员、所有部门都负有育人的职责。