地方政府推进一流学科建设政策:工具偏好及其匹配

作者: 刘培军 何朝敏 赵双良

摘 要:地方政府是地方高校一流学科建设的关键主体,通过颁布政策文件为一流学科建设提供更为具体的行动指南。本文以政策工具理论为视角,构建了“政策工具—政策主题”的二维分析框架,采用计量分析法,对地方政府颁布的35份一流学科建设政策文本进行分析。结果表明:地方政府推进一流学科的建设政策存在政府主导性强、创新性不足,政策工具使用失衡,政策主题相对集中,政策工具协同利用不足等问题。建议地方政府应适当控制权威工具的主导力度,充分发挥高校的主动性与创新性;应积极优化政策工具的使用结构,提升政策工具组合的均衡性和结构的合理性;应合理分配政策注意力,在人才培养与师资建设上要有更多倾斜支持;应加强政策工具的协同灵活应用,提升政策工具使用的整体效能。

关键词:一流学科建设;政策工具;政策偏好;改进策略

一、问题的提出

2015年10月,国务院印发了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,明确指出“一流学科建设是一流大学建设的重中之中”,“一流大学建设高校重在一流学科基础上的学校整体建设、重点建设,全面提升人才培养水平和创新能力;一流学科建设高校重在优势学科建设,促进特色发展”。可以看出,“双一流”建设重心有两个:既要发展大学,又要发展学科[1];且相比“211工程”“985工程”,将一流学科建设提高到了更重要地位。“双一流”建设的支持措施采取“总体规划,分级支持”,“绩效评价,动态支持”的原则进行,中央高校主要由中央财政予以支持,同时鼓励地方政府给予资金、政策、资源支持;地方高校主要由地方财政支持;同时强化绩效考核,动态调整支持力度,有进有出。随后,地方政府陆续出台了各省(市)“双一流”建设实施政策与方案,这为“双一流”建设提供了更为具体的行动指南。然而,教育政策制定不代表政策价值和政策目标的实现,还需要一个强有力的政策执行过程将政策转化为具体行动[2],能否选择恰当的政策工具是决定政策执行效果的关键因素之一[3]。因此,如何推动“双一流”建设政策落地,很大程度取决于政策工具使用是否得当。为此,本文试图以政策工具理论为视角,构建分析地方政府支持地方高校一流学科建设的“政策工具—政策主题”分析框架,其主要目的是探究地方政府促进一流学科建设使用的政策工具呈现怎样的特点,政策工具与一流学科建设又是怎样匹配的?以期为推动地方政府在支持一流学科建设的政策制定及其执行上更为科学和有效,真正达成政策制定的目的。

“双一流”建设是近年来高等教育学界研究的热门话题,学者们围绕一流学科建设展开了大量的研究,主要集中在“为什么建”和“怎么建”两个方面。关于“为什么建”,主要聚焦在学科建设的逻辑需求[4]、国家政策驱动[5][6]、时代快速发展需要[7]、教育强国的需要[8]等方面。关于“怎样建”,主要聚焦在学科文化创新[9][10]、特色重点学科建设[11][12]、学科分类建设[13][14]、学科组织化[15][16]、政府职能转型[17][18]及构建政府与大学间新型契约合作关系[19]等方面。可见,学者们对一流学科建设的必要性及其路径进行了大量丰富的研究,但多是从高校内部探讨一流学科建设,尚未从地方政府支持一流学科建设的政策视角,探究地方政府作为“双一流”建设的关键主体,该如何有效、科学地支持地方高校一流学科建设。因此,本文基于政策工具的视角,选择地方政府促进一流学科建设的相关政策文件作为研究样本,通过政策文本编码、统计等量化分析,结合定性研究,探讨分析地方政府支持一流学科建设所采用政策工具的类型结构、选择偏好等问题,提出优化地方政府支持一流学科建设的政策工具选择及应用策略。

二、研究框架设计

(一)样本选择

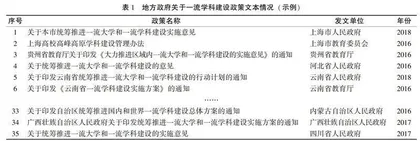

本研究所选的样本满足以下条件:一是政策内容与一流学科建设密切相关;二是政策发文单位为地方政府及相关部门(不包括港澳台及西藏地区),中央政府发布的政策不纳入分析范围之内;三是政策发文时间在2015年中央颁布《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》之后;四是政策类型为“意见”“通知”“实施方案”等能直接体现地方政府对一流学科建设的态度和措施的政策文件。经过对现有文献的分析和整理,最终梳理出35份地方政府促进一流学科建设的政策文本作为本研究的数据样本(其中:上海、广东、河南、陕西和云南五省市是2份政策文本,其他各省市是1份政策文本),具体见表1。

(二)分析框架

通过研读上述政策文本,本文的政策工具分类方法采用麦克唐纳尔和埃莫尔(L.M.McDonnell & R.F.Elmore)的分类,把地方政府推进一流学科建设的政策工具分为五大类(见表2):一是权威工具。它是指政策制定者通过使用合法的权威,指示目标群体必须进行某些活动,主要包括通过要求、责任、标准、监管、命令等方式让目标群体遵守和服从。二是激励工具。它是指通过正向的奖励和负向的惩罚来激励目标群体实现预设政策目标,主要包括奖励、惩罚、授权、经费等。三是能力建设工具。它是指通过向目标群体提供教育培训、硬件支持等使其有能力达成预设政策目标,主要包括支持引导、制度建设、政策倾斜、平台建设等。四是象征和劝诫工具。它是指通过价值诱导、树立榜样等方式引导和启发目标群体符合其价值观和理想信念,主要包括鼓励、号召和呼吁等。五是系统变革工具。它是指通过建立新组织、对职能重新界定、权力重新分配等形式来实现组织结构变革和权力转换,从而实现政策目标。

根据一流学科建设成效的监测要点以及地方政府推进一流学科建设政策文本的具体内容,本文将政策主题划分为学科建设、人才培养、师资建设、科学研究、社会服务五个维度。通过对政策文本的梳理发现,每类政策主题下都包含着比较广泛的具体内容,如表3所示。

根据以上所述,本文构建了地方政府促进一流学科建设的政策内容量化分析的二维分析框架,如图1所示。

(三)政策文本编码

本文以内容分析为研究方法,以地方政府促进一流学科建设政策文本中的具体条款为基本分析单元,按照“政策编号-具体条款-工具类型”的方式进行编码,对同一条款运用多种政策工具的,进行反复研读,并将其归类到更为强调的政策工具中,最终形成编码表,如表4所示。

三、分析结果与研究发现

在内容编码分析的基础上,本文根据“政策工具—政策主题”二维分析框架,对地方政府推进一流学科建设的政策文本的分析单元进行归类统计,得到政策工具及其使用情况的结果。总体来看,统计分析的35项政策文本中共使用政策工具314次,为地方政府支持和推进一流学科建设提供了各要素的规制和激励。

(一)X维度分析

通过对政策工具所起作用的类型进行频数统计,发现地方政府制定的一流学科建设政策存在着政策工具使用结构失衡的现象。如图2所示,“能力建设工具”198个(占63%),超过了所使用政策工具总数的一半,使用频率和占比均为最高;“激励工具”使用频率排在第二位,共63个(占 20%);其他政策工具的使用:“权威工具”27个(占9%),“象征和劝诫工具”20个(占6%),“系统变革工具”6个(占2%),三者之和仅占17%。这表明,地方政府在制定一流学科建设政策时更加倾向于使用“能力建设工具”和“激励工具”,希望通过高校自身能力建设和激励举措来强力推进一流学科建设。

由表5可进一步了解具体政策工具的使用情况。第一,在“权威工具”中应用最多的是“要求工具”,占33%,其他分别为:“标准工具”占8%,“评估工具”占4%,“监管工具”占11%,“程序工具”占22%,“法规工具”占7%,“责任工具”占15%,这些具体政策工具的使用更多体现了“权威工具”的服从和照办特点。第二,在“激励工具”中“经费支持工具”使用最多(占52%),其次是“授权工具”(占31%),说明地方政府主要通过专项资金投入、政府补贴、提高生均拨款等政策来强化对一流学科建设的激励与支持力度。第三,在“能力建设工具”中存在着“制度建设工具”使用过溢(有97个,占49%),“信息咨询工具”不足(有5个,占2%)的现象,支持引导工具、政策倾斜工具、平台建设工具和教育培训工具的占比分别为12%、9%、10%和17%,这表明地方政府多是采用政策供给,并辅之以平台建设和教育培训来提升地方高校一流学科的能力建设。第四,在“象征和劝诫工具”中“鼓励工具”的使用超半数(占60%),“号召工具”占30%,“呼吁工具”占10%,这表明地方政府希望鼓励多方力量参与高校一流学科建设,包括鼓励高校与其他社会组织开展密切合作、多方筹措建设资金等。第五,在“系统变革工具”中“成立组织工具”(占50%)使用最频繁,其次是“职能界定工具”(占33%),最后是“权力重组工具”(占17%),这表明地方政府鼓励和希望高校成立新组织或重新界定组织职能来为一流学科建设注入新活力,如成立一流学科建设委员会、学术咨询委员会、扩大高校办学自主权等。

(二)Y维度分析

从政策主题角度来看,直接从学科布局、学科培育和学科评估的维度来推进“学科建设”的政策占主导地位,占比为27%;其次是从“科学研究”“社会服务”“师资建设”和“人才培养”维度来推进“学科建设”,占比分别为20%、19%、18%和16%,目的是通过学术影响、师资保障、人才质量、成果输出来推进一流学科建设。

由表6可进一步了解具体政策主题的使用情况。第一,在“学科建设”政策主题中使用频次由高到低分别是“学科培育”(42个)、“学科评估”(31个)和“学科布局”(13个),表明“学科培育”是“学科建设”政策供给的重点,加强学科培育并通过学科评估的导向作用,引导高校明确学科定位和发展方向,切实促进高校一流学科建设工作。第二,“人才培养”政策主题主要包括“教育教学改革”(27个)、“一流生源”(6个)和“紧缺型人才培养”(18个),表明“人才培养政策”的重点是“教育教学改革”,地方政府通过制定支持一流学科建设的政策,有目的地引导高校根据区域社会经济发展需要,实施重点产业人才培养计划,实现人才供给与需求在培养方式上的有效对接。第三,“师资建设”政策主题主要包括“师资引进”(16个)、“教师培训”(16个)和师资配置(23个),表明优化“师资配置”是高校教师队伍建设的重中之重,一流的师资队伍是一流学科建设的重要保障。第四,“科学研究”政策主题包括“科研设施建设”(33个)、“一流成果”(21个)和“一流学术声誉”(9个),表明“科研基础设施建设”是建设高水平大学的重要举措,是推动高校科研创新能力快速提升的重要途径。地方政府期望通过加大科研设施建设来促进学科建设和提升科技创新水平,这与我国大力加强科技基础设施建设,推进高水平科研自立自强,在创新型国家建设中发挥高校科技创新力量的目标相吻合。第五,“社会服务”政策主题包括“科技成果转化与应用”(40个)、“智库等社会服务”(19个),表明地方政府提倡一流学科建设要面向经济社会发展需要,将一流学科建设与推动经济发展紧密结合,鼓励要扎根大地建设一流学科和完善高校科技成果转移转化的内部制度和激励机制,实现高校科技成果与行业需求的高效衔接。

(三)X-Y维度分析

为进一步探究地方政府推进一流学科建设在政策工具应用主题上的差异,本文将“政策工具(X)—政策主题(Y)”的二维分析框架进行交叉分析,形成了“政策工具—政策主题”的互动关系频数统计表(见表7)。

首先,从政策工具作用于政策主题的总体分布看,“权威工具”主要应用于“学科建设”主题(63%),尤其是对“学科培育”的政策应用,在其他政策主题的应用较少。“激励工具”主要应用于“学科建设”(38%)和“师资建设”(22%)主题。“能力建设工具”使用最为频繁,在每个主题上均得到了一定程度的应用,这也反映了一流学科建设主要在能力建设,分别为:“学科建设”占19%,“人才培养”占21%,“师资建设”占16%,“科学研究”占24%,“社会服务”占20%。“象征和劝诫工具”主要运用于“学科建设”和“师资建设”主题中,分别占30%和25%,在“人才培养”主题应用较少。“系统变革工具”主要应用于“学科建设”(50%)、“科学研究”(33%)和“社会服务”(17%),在“人才培养”和“师资建设”主题均无应用。