扎根理论在我国高等教育研究中的应用与反思

作者: 袁双 郑文

摘 要:扎根理论于上个世纪90年代末传入我国,以北京大学、华东师范大学为主体形成两个主要的质性研究与实证研究方法学术共同体,对扎根理论在高等教育研究中的应用与推广发挥了重要作用。为深入了解扎根理论在高等教育研究中的应用现状,选取应用扎根理论开展研究的论文作为分析样本,从研究问题、数据来源、数据分析和理论形式四个方面对样本文献中应用扎根理论的操作过程进行分析。研究发现,扎根理论主要被应用于师生行为及互动等领域;以访谈作为数据收集的主要方式,数据收集过程受定量研究影响;数据分析过程并未严格遵循扎根理论数据分析的程序;以生成实质理论为主,兼有理论演绎的形式。从整体操作过程来看,研究人员倾向于将扎根理论作为一种资料分析手段、工具,而不是作为一种整体方法论。从应用价值的角度看,将扎根理论应用于高等教育研究,有助于深化对高等教育实践的认识,发展高等教育理论。

关键词:扎根理论;高等教育研究;应用现状;应用价值

学术发展史也是研究方法的创新史。[1]回顾高等教育研究方法史,1979-2008年间,高等教育专题高被引论文中思辨研究占78.1%。[2]以思辨为主导的研究方法使高等教育成为任何人都可以发表言论的无边界领域,涌现大量经验感悟性研究[3],而没有上升到理论层面。20世纪末,扎根理论传入我国并应用到教育研究中,通过系统的收集与分析资料,从资料中衍生出理论[4],提供了一种不同于思辨研究的理论发展路径。已有学者对扎根理论在我国教育研究中的应用方式、应用价值、应用领域及应用过程中存在的问题等进行了探索分析。如沈茜、卢立涛发现扎根理论在我国教育研究中的应用有助于产生贴近本土的理论,但研究者通常将扎根理论简化为“三级编码”[5],也有学者指出扎根理论是从事院校研究的最佳方式[6],但尚未对扎根理论在高等教育研究中的应用现状进行梳理。通过遵循(adopted)某些程序和技术确保研究过程的严谨性,扎根理论方法建立起可信度。[7]操作过程的规范性是应用扎根理论开展高等教育研究的基础。基于此,本研究在回顾扎根理论的起源、发展及引入的基础上,从具体操作过程来分析、描述当前扎根理论在高等教育研究中的应用现状,反思其存在的问题、应用的价值。

一、 扎根理论的发展回顾

(一)扎根理论的产生与发展

1967年,格拉泽和施特劳斯联合出版《扎根理论的发现:质性研究策略》,首次提出扎根理论,强调从数据中发现理论[8],研究问题、研究重点及理论的自然呈现,而非事先设计[9]。后受实用主义、建构主义、后现代主义等思潮的影响,基于不同的本体论、认识论,形成程序化扎根理论、建构扎根理论、后现代情境分析等多个版本[10]。相较于格拉泽,施特劳斯和科宾提供了一套更为结构化的编码程序与分析工具。2005年,阿黛尔·克拉克出版《情境分析:后现代转向后的扎根理论》(《Situation Analysis:Grounded Theory After the Postmodern Turn》),将扎根理论引向后现代视角,理论聚焦从格拉泽和施特劳斯开创的理论生成转向情境、社会场域和文本。[11]2006年卡麦兹在《建构扎根理论》一书中从建构主义的立场重构扎根理论,认为数据和理论都不是被发现的,而是被建构的。任何理论形式都是被研究世界的一种解释性图像,而不是世界的实际面貌。[12]

(二)扎根理论在我国教育研究中的引入及发展

20世纪末,扎根理论被传播、翻译并应用到中国的学术研究中,护理学、管理学、社会学、心理学、教育学等领域都出现了介绍扎根理论的书籍、论文以及应用扎根理论所开展的经验研究。[13]

有多种因素促使教育研究人员应用扎根理论开展研究,从方法本身来看,一方面,扎根理论与教育研究人员使用的不同的认识论立场相兼容,包括建构主义、批判主义和后实证主义;另一方面,扎根理论分析方法与许多质性方法兼容,包括人种学、案例研究、叙事学和现象学,这些都在教育领域中经常使用。[14]从应用价值的角度看,扎根理论有助于为我国的教育研究赋权,在经验资料与理论建构之间架起了一座桥梁,而且能够为实践者改变现状提供思路。[15]从学术共同体的实践看,以北京大学、华东师范大学为主体,形成两个主要的质的研究与实证研究方法学术共同体,对扎根理论在教育研究中的应用与推广发挥了重要作用。

2000年,北京大学陈向明教授出版专著《质的研究方法与社会科学研究》,系统介绍质的研究的基本理论与方法,在关于质的研究理论建构方法中提到扎根理论。后相继出版《如何成为质的研究者:质的研究方法的教与学》《教师如何作质的研究》等专著,进一步细化其操作技术。在应用、讲授质的方法开展教育研究的长期探索中,逐步形成“实践—反思”的教育质性研究范式。[16]2013年在北京师范大学首次召开实践—反思质性研究研讨会,关注教师教育议题。第二届研讨会重点关注扎根理论的本土化运用,除此之外,教师专业发展实践仍然是会议议题之一。[17]应该说,北京大学对质性研究方法的关注及学术研讨会的召开在一定程度上促进了质性研究及扎根理论在各大高校间的推广与应用,也影响了扎根理论在高等教育研究中的应用方向,形成一系列关于教师发展的学术成果。如,2014年《教育学报》与《浙江大学学报(人文社会科学版)》刊发的两篇质性研究论文都是运用扎根理论探索教师发展问题,研究者分别来自北京大学、曲阜师范大学与浙江大学,与陈向明教授具有学缘关系。近几年,华东师范大学袁振国教授提出加强教育实证研究,强调以事实和证据为基础开展研究[18],然而,与北京大学陈向明等人偏重质的研究方法的不同之处在于,袁振国等人认为量化是促进教育学取得突破性进展的关键。[19]自2015年起,由华东师范大学等高校联合主办教育实证研究论坛,群体互动引发群体意识的共鸣,促进教育研究范式由思辨研究逐步向实证研究转型。[20]在重视实证研究的背景下,扎根理论的应用空间与应用过程也在悄然地发生转变,一方面,扎根理论因为重视对经验材料的收集与分析而获得更为广泛的应用,另一方面,实证方法的基本模式是根据已有理论提出假设、确定变量、收集数据、证实或否定假设、肯定或发展已有理论[21],这种线性研究过程、理论演绎的模式也影响了扎根理论应用于高等教育研究时的数据收集方式以及理论形式。除此之外,也有研究者将扎根理论与定量分析相结合,混合研究逐渐兴起。

二、研究设计

(一)样本选取

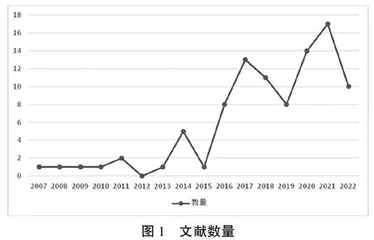

聚集在高等教育问题研究的旗帜下,形成了多学科的、内容极为广泛的研究成果[22],如心理学、管理学、政治学等学科也会关注诸如大学生发展、校企关系、高等教育体制改革等高等教育实践问题。也就是说,对高等教育现象的关注并不局限于教育学科以及高等教育学科内部。在南京大学中国人文社会科学综合评价研究院发布的CSSCI来源期刊及扩展版目录中,选取教育学核心期刊与综合性教育类核心期刊,关注教育学科内部对高等教育现象的研究,共选取包括《教育研究》《教育研究与实验》《电化教育研究》《高等教育研究》《高等工程教育研究》《学位与研究生教育》《国家教育行政学院学报》《中国高教研究》《高教探索》《江苏高教》等期刊共计25种。以“扎根”为检索关键词,采取期刊内检索的方式筛选目标文献。除此之外,以“扎根理论”为检索关键词在中国知网中进行检索,选取运用扎根理论、学科专业为高等教育学的博士论文,共检索、筛选样本94篇文献(见图1)。

(二)分析框架

扎根理论的不同版本在资料分析阶段、理论建构阶段等存在分歧,考虑到既有研究中大多采用程序化扎根理论开展研究,因此以施特劳斯和科宾提出的程序化扎根理论为参照标准,反思应用过程中存在的问题。从研究问题、数据收集、数据分析和理论形式四个方面分析扎根理论在高等教育研究中的应用现状(见表1)。尽管这一阶段的划分并不符合扎根理论方法论,因为扎根理论应用过程中,数据收集与数据分析并无明确的界限[23],但为了清晰地呈现应用过程现状,根据扎根理论的关键特征进行了拆分。

三、研究发现

(一)主要应用在师生行为及互动等的研究

扎根理论是一种通用方法,并不局限于特定的学科领域。扎根理论研究法所研究的题目通常是有关现象的行动和过程,彼此互动中的个人、团体和集体。[24]在将这一方法论应用于高等教育研究时,研究者主要用其来对教育主体的行为、过程及主体间的互动进行深入细致的描述与分析。

学习和认知领域的研究中应用扎根理论最为广泛(共计36篇)。样本文献中,从学生的角度出发探究影响其学习行为因素的相关研究数量较多。如胡姣等应用扎根理论探索大学生注意力失焦的影响因素[25],于苗苗、马永红对工程硕士消极学习体验的原因进行扎根研究,发现导师指导懈怠等因素导致了消极的学习体验。[26]在一些重要但还没有太多认识的领域可以应用扎根理论开展探索性研究,从数据收集和分析中生成解释一个现象的理论。如韩力争、傅宏通过对从事创业的大学在读生、毕业生进行访谈并对数据进行编码分析,形成大学生创业自我效能感的结构模型[27],曹爱华采用扎根理论探究当代女研究生成就价值观的概念、结构。[28]除此之外,扎根理论也被应用到学习过程的研究中。畅军亮、吴丹基于扎根理论,采用访谈的方式进行研究,发现大学生学习倦怠的表现、原因、结果,建构了大学生学习倦怠的范例模式。[29]

在教师发展领域也多采用扎根理论探讨这一复杂过程(共计27篇)。扎根理论研究法中用于阐释现象有关的许多概念并没有完全被厘清,即使有些概念被厘清了,这些概念之间的关系也还没有完全被了解,或在概念发展上尚未臻于成熟。例如,朱炎军采用扎根理论的方法分析高校卓越教师教学学术能力的内涵。[30]许迈进、章瑚纬通过参与和观察具体的课堂教学以及访谈的方式收集并分析资料,构建了研究型大学教师教学能力的结构模式。[31]或者将其应用于识别教师发展的影响因素。例如毛智辉、眭依凡发现情感、职业、人际和组织是影响高校教师韧性发展的主要因素。[32]也有研究者运用扎根理论分析教师发展的过程与规律,从而产生一个概念性的理论解释其行为模式。历程代表着行动/互动的动态的、研究的本质。比如王俊以跨学科团队中的教师发展作为研究问题,发现教师发展大致上可分为三个基本阶段:在取得合法性地位的基础上,团队及成员需要进行角色转换,从而获得身份认同。[33]

卡麦兹提出扎根理论适用于研究个人过程、人际间关系以及个人同广大社会过程之间的互惠作用。[34]既有研究中,主要关注三个方面的互动现象:(1)人才培养过程中的互动。如陆国栋等应用扎根理论分析校企双方在卓越工科人才培养中的联动现象。[35](2)课堂互动。如刘艳春等应用扎根理论研究影响教师和学生、学生和学生之间在线互动的因素。[36](3)研究生阶段的师生关系。如欧阳硕、胡劲松分析教育类硕士研究生对导学关系的认知,发现当前导学关系普遍表现为“相安的疏离”状态。[37]

根据其研究目的的不同对样本文献进行分类,可以看出,在概念分析、行动过程分析、影响因素分析以及互动关系分析等四类问题的探究中,较多选用这一方法开展研究(见表2)。

(二)以访谈作为数据收集的主要方式,数据收集受定量研究影响

数据收集涉及两个关键问题,什么是数据,如何收集数据,丰富的数据才可能产生科学的结论。研究者可以使用访谈、观察、录像、回忆录、新闻报纸、传记、历史档案等作为数据来源。[38]样本文献中,访谈是最常用的数据收集方式,采用访谈这一单一方法收集数据的研究有68篇(占比72.3%)。访谈对象数量从数个到数百不等,但以小样本为主。访谈方式以半结构化为主(共57篇)。有9篇论文在研究设计时综合多种方式收集数据,包括访谈资料、网络平台数据、会议记录、观察记录、申报资料、总结报告、邮件文本等两种或多种途径,保证了资料收集的深入性、广泛性、灵活性。也有研究者事先设计好问题,采用问卷调查的方式来收集资料,这通常意味着研究者在进入研究现场之前已经在头脑中形成了初步的理论假设,也难以针对被调查者的回答作进一步的追问,缺少与被调查者之间的互动。因此,本研究认为问卷可以作为补充,以验证访谈、观察资料,并不能将其作为唯一的数据来源。