粤港澳大湾区教师协同培养:逻辑、障碍与路径

作者: 张伟坤

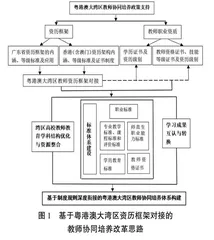

摘要:粤港澳大湾区有全面提升区域教育竞争力的共同愿景,有增强教师群体国家责任感的职业素养要求,有率先实践教师跨境协同培养体系改革的区位优势和技术基础。当前粤港澳三地教师培养标准和职业核心能力架构存在差异,固化的行政边界思维和松散的组织制度规约等制约了三地教师的身份认同与合作行动,基于规则深度衔接的教师协同培养体系改革仍任重道远。未来在制度衔接上应从“非此即彼”的线性思维转向“和而不同”的跨境融合治理思路,在教师职业标准上应从各成体系转向基于资历框架对接的职业资质互认互通,在路径创新上应从传统松散型合作方式转向“场景-意愿-能力-过程”四要素协同发展模式,进行具有示范意义的湾区教师协同培养实践行动。

关键词:粤港澳大湾区;跨境协同;教师培养;能力标准

粤港澳大湾区肩负着教育跨境协同治理先行先试的改革责任。近两年先后提出的前海、横琴、南沙深度合作区改革方案,更明确地提出要进行基于规则深度衔接的制度改革,形成共建共商共管共享的体制机制,彰显“一国两制”的优越性和强大生命力。从湾区政策导向和区域融合发展现状看,诸如教师、律师、医生、社工等职业走向跨境互融互通互认将是主趋势。但不可否认,当前粤港澳教师协同培养体系的深度融合影响因素众多,也缺乏专门的统筹机构,不同治理主体间呈现明显的行政边界思维,制约了教师跨境合作与流动,需要在实际行动中加以解决。未来如何发挥好粤港澳大湾区教育协同治理试验田的示范作用?如何从“互通职业能力标准-互认职业资质-促进跨境合理流动”视角系统思考粤港澳大湾区教师协同培养体系改革问题?值得研究者、教育管理者和社会各界共同思考和探索。

一、粤港澳大湾区教师协同培养体系的改革背景

“协同”的概念由安索夫(Ansoff)于1965年首次提出,并在哈肯(Haken)系统创建了“协同论”后被人们所广泛接纳。无论是在粤港澳大湾区场域还是在全球背景下,协同发展模式都已成为区域教育追求高质量发展过程中的重要理念转型和实践转向,区域间开始思考如何破解以往边界思维的路径依赖和制度惯性,进行与时俱进的“融合治理”实践转向,重新勾勒和构建一种共同认可的行动规则和制度规范。粤港澳大湾区教师协同培养,是新发展阶段区域教育合作共赢、形成竞争新优势的时代抉择,是对教育内在发展规律的自觉把握,也是湾区教育质量整体提升的共同意愿。

深化粤港澳教师协同培养体系改革,促进教师跨境合理流动,离不开国家和区域政策的支持和引导。不同层面的相关政策作为政府对教师流动行为的顶层约束和政策导向,也是粤港澳大湾区教师实现跨境合理流动的根本依循。1996年国家颁布《关于“九五”期间加强中小学教师队伍建设的意见》提出要“建立教师流动的有效机制,采取切实的政策措施鼓励教师从城市到农村,从强校到薄弱学校任教”[1],可以认为是教师流动制度全面改革的重要起点。此后,伴随时代发展变迁和社会现实需求,相关政府管理部门逐步对教师流动政策加以调整和完善。但系统梳理近30年关于“教师流动”相关政策变迁路径可知,其重点方向主要聚焦于城乡、校际、校企之间的教师流动行为,致力于缩小城乡间的教育差距和促进区域间的均衡发展。对于教师跨境间流动与合作的相关规定,政策鲜少提及,也缺乏专门针对粤港澳教师进行跨境合作及职业流动的具体政策指引。

尽量粤港澳三地间的教师流动仍存在制度瓶颈,但三地教师交流和教育合作却持续开展且改革步伐日益加快。在相关政策指引下,粤港澳大湾区各类教育联盟和姊妹学校的数量快速增长,粤港澳教师间的跨境合作与交流进入了新的发展阶段。2019年印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》中明确提到要“研究开放港澳中小学教师、幼儿教师到广东考取教师资格并任教”,“健全人才双向流动机制,为人才跨地区、跨体制流动提供便利条件”[2],成为粤港澳大湾区教师群体实现跨境融合及互联互通的重要政策指引。同年,教育部联合多部门下发了《关于港澳台居民在内地(大陆)申请中小学教师资格有关问题的通知》,打开了港澳居民在内地认定中小学教师资格的大门。此后,陆续出台了一系列关于依托大湾区各类教育联盟和姊妹学校推动粤港澳大湾区教师教研合作、教学交流和教学成果互学互鉴等方面的相关政策。从政策导向看,我们深刻认识到三地教师走向融合发展是必然趋势,在粤港澳大湾区提出“一国两制”新实践和建设“国际教育示范区”的新发展格局下,共同培养具有深厚家国情怀的卓越教师队伍,不仅是区域内部避免走向单边主义和封闭主义的自觉思考,也是湾区不同城市间追求教育竞争力整体提升和学校办学质量全面提高的集体诉求。

二、粤港澳大湾区教师协同培养的契合逻辑

教师群体是青少年成长过程中的育人主体,也是确保区域教育质量整体提升的核心力量,在知识传授、思想引领、推动社会进步等方面起着重要作用。从跨境治理的发展逻辑看,粤港澳大湾区有增强教师群体国家责任感和提升区域教育整体竞争力的共同目标,有实现优质教育资源整合共享的利益契合,也有突破教师协同培养制度衔接障碍的改革动力,未来将立足国家战略的高度,把跨境治理理念嵌入教师协同培养的实践行动。

(一)目标契合:有全面提升区域教育质量和竞争力的共同愿景

随着湾区战略地位凸显,区域“融合治理理念”已逐渐成型,如近期提出的横琴、前海、南沙“深度合作区”及香港“北部都会区”等建设方案,代表了跨境治理的新趋势和新理念。从跨境治理的发展逻辑看,协同培养高质量教师,不仅是提升区域教育整体竞争力的现实性诉求,也是对新发展阶段“支持港澳融入国家发展战略”的实践性回应。相关研究显示,在可能增强港澳居民前往内地城市生活兴趣的政策措施中,香港居民对“便利子女内地返学措施”这一政策期望占比达30%,澳门更是高达38%,意味着“子女入学和培养问题”已成为港澳居民真正融入内地的重要影响因素。数据也证明,在内地创业的港澳人,居住时间越长,跨境往返的频率越少。不少人把家庭也带到内地,这就涉及子女入学和培养问题,这一群体对政策的呼声最高[3],且近年来这一群体在数量上迅速增加。粤港澳教育协同发展及教师协同培养问题理应得到重视,以解决港澳青年真正融入内地的后顾之忧。[4]面对支持港澳更好融入国家发展大局的新起点和促进粤港澳基于规则深度衔接的制度改革新阶段,未来粤港澳大湾区教育交流合作将更为频繁,促进粤港澳教师职业资质互融互通将成为衡量三地教育协同发展和教育开放程度的重要标志。

(二)利益契合:有增强教师群体社会责任感和国家责任感的职业素养要求

增强港澳青少年对祖国的向心力,是开展港澳青少年工作的重要方向和根本目的,也是衡量工作效果的重要指标。从近年屡有香港青少年参与暴动事件,体现出香港青少年国家认同感的缺失,也暴露出香港青少年对于中华民族的记忆呈边缘化、碎片化状态。[5]澳门青少年情况稍好,但青年人也普遍缺乏主动了解内地发展现状和积极融入内地发展的强烈内驱力。港澳青少年国家认同感不高的主要表现是对国家历史缺乏基本认知,对国家整体认识较为单一浅显,对个人在国家发展中的角色与定位含混模糊等,这与港澳地区在教育方面长久以来奉行实用主义的教育思想、标准化爱国教育过程缺失,以及部分教师国家责任感淡薄有极为重要的关联。从当前港澳青少年融入国家发展战略的制度构设看,其推动逻辑仍然是以经济机会为重点的,即政府把工作重心放在推动港澳青年在内地创业和就业的“最后一公里”问题上,教育的政策整合力受限。如香港政府近期提出的“大湾区青年就业计划”,主要思路就是在区域经济一体化的宏观背景下,在香港经济社会发展的传统模式停滞不前之际,支持和鼓励香港青年放眼国家,把握大湾区内地城市就业机遇。[6]但从支持港澳融入国家发展大局的长远目标看,增强港澳青少年国家认同应更多转向关注“第一公里”问题,即更应重视港澳青少年学生的教育问题和心理融合问题。教师群体作为港澳青少年培养的中坚力量,在做好港澳青少年的国家认同和人心回归工作上责无旁贷。可以预见,未来港澳教师与内地教师之间的合作互动将成为常态,港澳教师也将加速融入国家发展,港澳地区与内地之间的跨境教育问题将由区域述求向国家战略需求转变,由碎片化、单一性的教育问题向系统性、整合性的综合治理问题方向转变。因此,全面提升粤港澳大湾区教师群体的社会责任和国家责任,遵循“爱国者治教”的职业逻辑,理应成为教师群体获得从教资格的重要前提和评价其职业道德的关键凭依,也是粤港澳大湾区高质量教师供给体系从封闭思维走向跨境融合的逻辑缘由。

(三)文化契合:有率先实践教师跨境协同培养体系改革的区位优势和技术基础

空间地理上的接近性会显著影响跨域组织间的协同发展成效。在组织协同共生过程中,有若干影响协同共生能力的典型路径[7],空间地理的接近性便是其一,通常是指组织间物理空间的远近距离,与协同共生主体间的地理位置及相对应的区域空间结构及文化体系紧密关联。因而,空间地理上的接近性对组织间的协同增效显得尤为重要,粤港澳大湾区不同城市的学校组织间便具备了这一优势,而且还有语言相通和文化同源等优势。此外,从技术基础层面而言,当前资历框架建设已被正式列入国家战略发展规划并日益受到重视,“建设大湾区终身学习资历框架及标准体系”也已作为广东省教育重点推进项目。目前广东、香港均初步建立了本区域的资历框架,而澳门则主要依托借鉴香港的资历框架。因此,粤港澳大湾区有同属岭南文化的地缘区位优势[8],有基于“能力标准”的资历框架对接基础,有教师协同培养体系改革的持续内驱力,完全具备了作为先行先试示范区的基本条件,可以率先推动粤港澳大湾区在资历框架领域的对接,有序推进高校师范毕业生和在职教师的学历、教师资格及各类职业技能等级证书等所体现的学习成果积累、认定和转换,在“一国两制”背景下探索区域高质量教师协同培养示范模式。

三、粤港澳大湾区教师协同培养体系深度融合的现实障碍

粤港澳教育领域的合作自改革开放以来取得了显著成效,如近年来香港澳门居民融入内地尤其到广东省学习、生活、就业和创业的人数逐年攀升,无论是基础教育还是高等教育阶段的跨境升学人数增速明显。但多年来,限抑于“一国两制、三种教育制度”的独特场域特点、固化的行政边界思维和松散的组织制度规约,粤港澳三地在优质教育资源整合共享、中小学教师协同培养、教师跨境流动及跨域合作等方面一直未能在制度衔接上取得实质性突破,基于规则深度衔接的教师协同培养体系改革仍任重道远。

(一)制度惯性:路径依赖因素制约了三地教师的身份认同与合作行动

粤港澳大湾区教师协同培养若要取得突破性进展,首先要在区域范围内形成“湾区教师”的身份认同。香港原来的教育制度受英国模式的影响较大,在一定程度上阻碍了与内地教育制度的深入衔接与合作。[9]澳门则直到20世纪80年代末随着中、葡《联合声明》的发表,政府才着手思考建立系统的教育制度体系。由于教育制度间的现实差异,粤港澳大湾区政府机构间及学校组织间虽然在组织关系维持和权力分配方式上摆脱了自上而下、单一的、垂直的传统行政层级方式,但也显现出合作关系的不稳定性、资源共享主体身份的模糊性、合作过程的动态性、共享资源的时效性等组织运行特征[10],因而三地教师群体的身份认同和合作行为会受区域环境、制度机构、人员素质等复杂约束条件的影响,形成发展路径的自有惯性,即所谓的“路径依赖”(Path Dependence)。[11]在粤港澳大湾区教师协同培养过程中,跨校组织间在组织结构、校园文化、管理方式、发展模式、资源储备等方面均有着自己的惯性轨迹和发展逻辑,这些差距具有“路径依赖”的特征和性质,体现为利益相关者的认知能力、行政体制的制度惯性、外部环境与政策压力、传统合作模式的变革成本等影响因素,均制约着湾区教师协同培养的成效。

(二)标准偏离:三地教师培养标准和职业核心能力架构存在差异

从现状看,粤港澳三地教师在育人观念、模式、行为和话语体系上存在差异,尽管近年来粤港澳教师跨境交流合作路径日益拓展深化,但三地的职前教师培养体系仍自成一体,三地在教师培养标准和职业核心能力要求上仍然存在较大偏离。以职前教师培养体系为例,多年来,湾区高校间试图通过教师互派互访、课程互通互认、学位互授联授等方式路径推动职前教师协同培养体系改革,但由于诸多“路径依赖”因素,加之粤港澳地区涉及差异化的教育体系和教育制度,导致湾区高校在践行职前教师协同培养制度改革中陷入困境。