论应用型大学“学术漂移”及其治理

作者: 刘中晓 孙元涛

摘要:随着高校类型化的推进,应用型大学转型过程中却偏离了“应用导向”的初衷,出现了“学术漂移”的现象。“学术漂移”导致人才培养质量下滑、应用研究不足和服务社会能力趋弱等负面效应,引发应用型大学内部治理新困境。依据制度同构理论,政府场域的强制同构、市场场域规范同构和学术场域的模仿同构等是导致“学术漂移”的主要诱因。有效治理应用型大学“学术漂移”问题,需要完善制度保障:政府机构应发挥政策引导和资源配置的作用;树立良性市场规范:淡化利益相关者学术功利化现象;构筑院校区隔:超越对研究型大学的路径依赖。

关键词:应用型大学;学术漂移;制度同构理论;治理路径

应用型大学是一个笼统的概念。在我国推进高校类型化发展的战略框架下,应用型大学开始具有特定的内涵和确定的外延,主要是指省属重点以下的本科,包括部分老牌本科高校、新建本科高校、独立学院和民办高校等地方普通本科院校。目前,我国地方普通本科院校有1151所,在本科院校中占比达到91%,其中大部分地方普通本科院校向应用型转变。现如今,政府和学界一致认为,应用型大学是我国地方普通本科院校转型的主要发展方向。

我国高等教育主要分为三类:研究型大学、应用型大学、高职高专。研究型大学因具有学术逻辑的先在性、基础性以及重点政策的支持,跃居高等教育系统的顶层。高职高专因贴近企业岗位需求的市场属性以及国家对职业教育的大力推进,办学特色显著。唯独应用型大学,在政府、市场和高校等多重角力下摇摆不定,面临特殊的“夹缝生存”困境。应用型大学转型过程中偏离了“应用导向”的初衷,出现了“学术漂移”(Academic drift)的现象,导致人才培养的过程、结果与高层次应用型人才的目标相悖。大学组织出现趋同化,对高等教育的多样性构成挑战,大大降低了高等教育系统的整体效能。本文通过实证调查,试图全面透视应用型大学“学术漂移”现象,及其可能带来的负面效应,剖析“学术漂移”现象的诱因,探讨有效治理路径。

一、作为治理困境的应用型大学“学术漂移”现象

哈特 (Hart J)在《关于社会化工人与教育的关系》一文中首次提及“学术漂移”,主要论述了儿童在接受技术教育中,易受“学术漂移”的影响,表现出学术化倾向。[1]1972年,伯吉斯(Burgess)在《高等教育原型》中首次对“学术漂移”的概念进行了诠释,他将“学术漂移”定义为高等教育机构普遍按照更接近于研究型大学组织方式来开展其教学活动实践的一种趋势。[2]之后,伯吉斯和普拉特(Pratt)两人对英国多科技术学院进行调查,表明英国多科技术学院等大学类高等教育机构将“学科逻辑”奉为圭臬并形成“学术漂移”,英国多科技术学院正在走向消亡。[3]伯恩鲍姆(Birnbaum )在研究美国高等院校规模扩张问题时,也发现存在“学术漂移”现象。[4]20 世纪90年代,克拉克·克尔(Clark Kerr)对英美等西方高等教育“学术漂移”表示担忧,相当比例的院校都力求使自己同质化,把研究型大学作为学术使命。[5]“学术漂移”现象不仅存在于西方教育界中,在我国高等教育系统中也普遍存在。如司俊峰(2016)从社会学新制度主义视角探讨了我国高等教育领域“学术漂移”现象发生的机制以及遏制这一现象的对策[6],郝天聪和石伟平分析了高职院校科研定位的“学术漂移”。[7]目前,现有文献研究主要局限在对高等教育“学术漂移”整体分析或高职院校“学术漂移”的分析,对应用型大学“学术漂移”问题缺少足够关注。由于以“双一流”“985工程”和“211工程”为代表的大学群体,更容易获得政策支持和资源倾斜配置,因此,其他类型的高等院校自然会产生向研究型大学趋近的办学导向。[8]而应用型大学因其地位特殊,更加容易发生“学术漂移”。

(一)办学定位的漂移:追求类型的研究性

办学定位是对学校类型与层次的界定。从类角度看,高校分为三类:学术类(研究型大学)、应用类(应用型大学)和职业技能类(高职高专)。从型的角度看,高校分为四种:研究型、教学研究型、教学型和职业型。应用型大学以培养高素质应用型人才为目标,所以归于应用类,以本科教育教学为主,所以归于教学型。通过查阅学校《章程》或正式文件可以看出几乎所有的地方普通本科高校都明确了应用型转型方向,确立了应用型人才的培养目标。但实际情况远非如此,例如对新建本科院校调查发现,69.6%的院校将建成教学研究型大学作为近五年或十年的发展目标,只有不到1/3的院校将发展目标确定为建成应用型或教学型大学。[9]从数据可以看出当前一半以上的应用型大学并不计划坚守应用型大学的现状与定位,而是期望通过某些规划战略,引导大学走向教学研究型大学甚至是研究型大学。从学校层次看,我国高等教育的办学层次分研究生教育(包括硕士研究生和博士研究生)、本科教育和高等职业教育等三个层次。通过查阅A省公布的20所应用型建设试点示范学校的章程和规划文本发现:并重发展本科与研究生教育的高校有9所,占比45%;以本科为主大力发展研究生教育的高校为8所,占比40%;仅以本科教育为主的高校有3所,占比15%。从调查结果来看,应用型大学越来越倾向于举办研究生教育,短期内力争取得硕士学位授权。

(二)学科布局的漂移:追求学科的综合性

据统计,在我国14个学科门类中,设置6个门类以上的接近高校总数的65%以上,这些高校多数都倾向发展综合性大学。[10]通过调查也发现,在20所应用型示范校中,学科定位为综合性的高校有1所,占比5%;发展多科性的高校有15所,占比95%;以某一学科为主,多学科协调发展的高校有4所,占比20%。其中HZSFDX、HZSFXY、TZXY等应用型高校学科门类设置多达11个。应用型大学学科定位,突出特征就是片面追求学科专业布局的“大而全”,表现在大部分应用型大学都热衷于发展多科性或“多种学科协调发展”,至少也是要以某学科为主,发展其他相关学科。总观世界著名大学,并非都是学科门类齐全,例如以文理起家的哈佛大学和始于单科性院校的麻省理工学院,其学科门类都没有超过6门。因此,拥有独具特色的一流学科是大学发展的核心和龙头,是保障大学生存和发展的前提和基础。高校应立足自己的优势特色学科,在优势领域发挥特长,打造特色品牌。应用型大学是否适合发展“文理交叉、理工融合”的多学科还有待商榷,但可以肯定的是,应用型大学在办学过程中绝不能只追求学科专业的综合化而忽略学科专业的特色,否则将会削弱学校的竞争力。

(三)课程内容的漂移:重理论轻实践

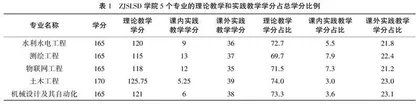

应用型大学致力于探索应用型人才培养的新模式,而人才培养模式要切实把握课程内容建设这个关键要素,课程改革必须服从于应用型人才培养目标的需要。“知识的社会化”是应用型大学课程改革的逻辑起点和建设目标,应用性理应成为其课程建设的主导逻辑。但长期以来,应用型大学课程改革往往简单套用研究型大学的课程体系,按照学科本位逻辑构建课程目标、组织课程内容,过分强调知识的系统性和完整性,导致教学内容偏重学科理论基础知识,而轻视知识的“应用情景”。通过分析ZJSLSD专业人才培养方案中理论教学和实践教学学分分配表(见表1)可以看出,该校虽然是省应用型示范校,但仍旧存在重视基础理论教学而轻视实践能力训练倾向,课程体系结构中理论课占有绝对高的比例,而实践教学比例较小。有关调查也显示,超过半数的学生认为在专业课学习过程中,理论知识占比过多;44.11%的教师认为学校实践教学安排难以有效支撑应用型人才培养目标。[11]

(四)教师专业发展的漂移:重研究轻教学

“重科研轻教学”已成为高等教育领域长期诟病的一个话题。应用型大学原初功能本应是教学,但是为快速获得声望和资源,很多大学不断追逐科研的工具性价值,而忽视了教学本体性价值,教学和科研之间出现严重失衡,导致教师专业发展的漂移。首先表现为教师绩效评估中偏重科研。因为教师的学术产出具有一定的内生促进作用和外部光环效应,科研成果的发表意味着其劳动价值能够快速得到同行的关注和认同,这在一定程度上有助于提升个体和组织的影响力。而在教学评价中获得优良的结果很难达到这一目的。其次,招聘教师的入职条件偏重科研。与部分欧洲应用科学大学教师的最低入职条件对比发现(见表2),在部分欧洲应用科学大学,申请条件看重的是聘任者的企业经历和教学经验,而对科研成果没有具体的要求,甚至对申请人没有博士学位的硬性要求。而国内应用型大学普遍强调博士学位、科研成果、职称等,而不是行业(企业)经验或教学能力。[12]在合理的范围内,对高校教师提出科研要求有其合理性,但是将科研产出作为主导性乃至唯一性条件,则容易导致教师片面追逐科研产出,偏离教学中心工作,最终导致教师专业发展的漂移。

二、应用型大学“学术漂移”的负面效应

过度的“学术漂移”会导致人才培养质量下滑、应用研究不足和社会服务能力趋弱等问题。

(一)“学术漂移”导致教师教学效能低,影响人才培养质量

巴尼特 (Barnett) 认为:“研究是高等教育的必要而充分的条件,教师的第一责任是对教学活动负责,而不是对科学研究负责。”[13]对应用型大学教师来说,一定的学术研究是必要的,但突出的教学表现并不依赖于卓越的科研成果。关于教学质量与科研质量关系调查研究发现,两者几乎没有相关性。[14]因为很多大学教师未必会将个体知识转化为公共知识。德国应用科学大学实践经验表明其科研和教学也存在冲突和矛盾,也无法对标研究型大学。[15]因为在研究型大学,不存在教学和科研孰轻孰重的问题,教授对教学拥有自主性,教学内容能够根据个人研究兴趣组织开展。应用型大学过度“学术漂移”预示着“学术棘轮”效应的强化,即教师把更多的时间投入到研究以及专业服务中,而用于教学活动的时间必然会减少。这势必会引起教学效能下降,影响人才培养质量。

(二)“学术漂移”导致应用研究缺位,影响创新力

博耶认为学术包括四种不同而又相互联系的类型:发现的学术、综合的学术、应用的学术、教学的学术。[16]在学术生态系统中,四种学术仅是属性和类别不同,不存在孰轻孰重问题,应用的学术理应成为应用型大学的根本发展路径。而在“学术漂移”现象中,应用型大学沿用“注重研究”的传统学术逻辑,无法建立起一套专业应用逻辑。应用型大学广泛存在应用开发研究不足、科研成果转化意识不强、科研成果的市场推广效益缺乏等问题,导致高校整体的科研创新力不足,应用与社会服务能力匮乏。[17]目前高校对科研资源的竞争日趋激烈,应用型大学提升学术影响力的重要路径是开展应用研究和技术开发,而不是开展基础研究。应用型大学没有必要选择传统学术道路,在应用的学术上完全可以发挥优势,有所建树,办出高水平。

(三)“学术漂移”导致服务区域供给能力弱,折损公信力

布迪厄认为,社会中的场域通过创造“区隔”以实现其差异性和优越性。[18]不同类型高校之间的“区隔”在于知识生产、知识传授及通过知识服务社会侧重不同。在知识生产方式上,研究型大学是以吉本斯(Gibbons M.)知识生产模式1为主,以“学术范式”为轴心的基于学科的、线性的、封闭的知识生产。应用型大学以知识生产模式2为主,具有应用性、异质性、跨学科性等特征。[19]在知识传授内容上,研究型大学是探索和发现高深专门知识的场所,培养理论基础宽厚、专业知识扎实的学术研究型或工程研究型人才。应用型大学以培养面向生产、管理、服务一线的人才为己任,强调培养学生的实践和应用能力。在社会服务紧密程度上,研究型大学与区域社会经济是松散联合关系,以公共知识服务于泛化意义的社会,引领社会变革。应用型大学以地方区域经济发展服务为宗旨,与行业企业密切合作,表现出偏紧密的联合关系。“学术漂移”现象下,应用型大学在知识生产模式、知识传授内容和社会服务方面与研究型大学“区隔”变得模糊甚至偏离,在一定程度上可能会导致其区域经济服务能力趋弱,品质不高,进而降低社会声望。

三、应用型大学“学术漂移”诱因阐释

制度同构理论认为,组织趋同的根本原因包括强制性同构(coercive)、模仿性同构(mimetic)和规范性同构(normative)三种机制。结合伯顿·克拉克((BurtonR.Clark))的高等教育协调三角模型,政府、市场、学术共同影响高等教育的变革。应然条件下,应用型大学“学术漂移”可归因政府场域强制性同构、市场场域规范性同构、学术场域模仿性同构三种力量。“学术漂移”归因模型如图1。