世界一流大学内部质量保障体系的建构阐释与启示

作者: 常甜 周雨晴 马早明

摘要:建设和发展高等教育内部质量保障体系是世界一流大学内涵建设和质量提升的关键。在新加坡国立大学的内部质量保障体系建设过程中,尽管没有成文的质量保障标准或政策体系,但“质量文化”理念始终嵌套其中,并形成了背景保障、制度保障、过程保障、投入保障、结果保障“五位一体”的内部质量保障体系。立足实际,我国高校应坚持“以生为本”和“产出导向”理念;追求质量文化观,实现内涵式发展;多元主体联动协同,形成质量保障整体合力;完善保障各环节,实现目标、组织、人员、评价、服务全覆盖。

关键词:内部质量保障;世界一流大学;新加坡国立大学;高等教育

一、问题的提出

在建设世界一流大学的理论探索与实践改革中,大学内部治理能力和内部质量保障机制的建构始终是无法规避的核心议题。在2017-2022年的QS世界大学排名榜(Quacquarelli Symonds World University Rankings)中,新加坡国立大学(The National University of Singapore)位列亚洲第一,全球第十一。新加坡的现代大学制度仅于二十世纪起步,但短短几十年间新加坡国立大学已卓然在世界大学行列中保持“咖位”并持续跃升。究其根源,这与其对大学教育质量的重视以及质量保障体系的不断优化密切相关。在我国高等教育的改革与发展中,教育质量成为当前我国高等教育改革的重要着力点。自《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》颁布以来,中国政府大力提倡我国高校要“提高质量”和“内涵式发展”,要不断吸收和借鉴国外先进理念经验,积极参与国际高等教育保障工作,并强化国际话语权和影响力。2018年,《教育部关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》要求“构建以高校内部质量保障为基础的高等教育质量保障体系”[1]。因此,本文试图通过阐释与分析新加坡国立大学的内部质量保障体系建构内容与特色,以期为健全我国高校内部质量保障体系提供有益的参考。

自20世纪90年代起,“教育质量”与“质量保障”成为各国教育改革普遍关注的重点,在全世界范围内掀起了高等教育质量保障运动的热潮。联合国教科文组织(UNESCO)、世界经合组织(OECD)等众多国际组织统一认为可将高等教育质量保障划分为两种主要形式,即外部质量保障(External Quality Assurance)和内部质量保障(Internal Quality Assurance),并认为这两种形式的质量保障是有效保障高等教育质量的必要条件。通常,外部质量保障体系的建构是政府或者民间第三方专门机构实施的质量保障活动,而内部质量保障则是由高等学校自身负责的教育教学质量保障活动。起初,在高等教育外部质量保障体系开始流行之前,高等教育机构,特别是大学,并没有相应教学或管理的外部认证,而是有着自己的内部质量运作程序。这就赋予了大学自身来决定“什么是质量”和“如何保障质量”的专属权利。近年来,随着国际以及国家范围内各种外部质量保障机构的出现,加之各种外部力量的“侵蚀”,大学内部质量保障机制开始失去以往的活力。同时,人们也开始对外部质量保障机构——无论是国际、国家还是次国家层面——的质量问责重点表示担忧。2005年欧洲大学联盟大会指出,“真正提升大学教学质量的关键,并不是外部评估和监控,其起点在于大学内部在促进和提高教学质量上所做的持续性工作”[2]。Cheng Ming在英国进行的一项研究表明,外部质量保障对高校内部的教学质量影响不大。[3]根据欧洲高等教育质量保障协会(The European Association for Quality Assurance in Higher Education)的说法,正式的外部质量保障给高等教育机构带来了压力,要求它们拥有更正式的内部质量保障程序,以换取更大的自主权。如果没有强有力的内部质量保障,一个完善的外部质量保障将不会带来真正的质量改进。因此,新时期重申大学内部质量保障体系的核心地位显得尤为重要。

二、新加坡国立大学内部质量保障体系架构内容解析

大学内部质量保障体系的建立通常是高校发展到一定阶段的产物。一般情况下,高校的办学目标与使命是质量保障的基础,办学投入是质量保障的条件,办学过程是质量保障的核心,办学成果的评价或激励是强化质量保障的有效途径和举措。2006年4月1日,新加坡国立大学实现自治,从一个法定机构过渡到一家非盈利有限公司,国家从大学教育的唯一提供者转变为代表纳税人、雇主和学生的重要购买者,新加坡国立大学公司化后的一个重要结果就是加剧了自身与本地大学之间日益激烈的竞争。为了确保对国家以及纳税人负责,保持其作为全国顶尖大学的地位,同时也为了响应新加坡政府提出的建设世界范围内“区域高等教育枢纽”战略,即将新加坡发展成为世界级的“教育网络中心”,新加坡国立大学根据办学定位,围绕人才培养的目标、内容、实施以及评价体系,形成了一套相对完整的包含背景保障、制度保障、投入保障、过程保障、结果保障等关键要素的内部质量保障架构。

(一)背景保障:宏观愿景统筹与微观标准规制的目标体系

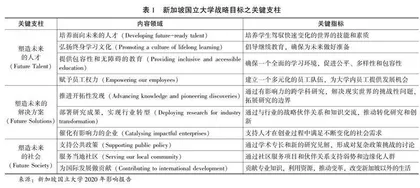

在高等教育的发展过程中,战略目标和标准体系在整个质量保障体系中居于统领地位,是质量保障体系的根本出发点和落脚点。新加坡国立大学在战略目标引领上始终坚持宏观愿景与微观标准相结合,在一定程度上体现了新加坡国立大学对教育质量的理解以及对政治、社会、市场、个人以及学术发展等多元利益相关方的态度与价值追求。新加坡国立大学在其2022年年报中重申了她的新愿景、新使命与价值观,即成为全球大学的引领者,致力于改变未来。要实现对全体学生的教育、激励与改变,同时,提倡创新、坚韧、卓越、尊重以及诚信的价值观。[4]2020年,新加坡国立大学发布首份影响力报告(Impact Report),对其在2016年到2020年这五年间取得的创造、成就与经验进行了总结。该报告也是评估新加坡国立大学完成事项和能力的一种手段,确保其在不断追求卓越的过程中与最初愿景保持一致。在报告中提出了实现大学愿景的三个关键支柱,即塑造未来的人才(Future Talent)、塑造未来的解决方案(Future Solutions)和塑造未来的社会(Future Society)。在每个支柱中,都定义了具体的内容与领域,并提出相关指标来衡量新加坡国立大学在不同支柱领域的表现和进展。如表1所示。[5]

如果说上述宏观愿景为新加坡国立大学人才培养及其实现教育的高质量发展指明了总体的方向,那么基于课程目标及课程标准、具体课程教学活动的实施以及学生毕业的课程要求与准则,则从微观上对新加坡国立大学的教育教学进行了科学合理且完备的规制。在课程结构与目标设计上,新加坡国立大学要求对本科生的课程教学要实现基础广泛、灵活且跨学科的学习,要为学生提供至少包含公共课程(Common Curriculum)、专业课程(Major Programme)和不受限的选修课(Unrestricted Elective)三种类型的课程。[6]对于课程的实施要求,则是结合了英国大学教学的严谨性以及美国课程系统的灵活性,要求采用一种模块化的学习系统,每一种课程类型,都有一个相应的模块代码,规定每学期为本科生与研究生提供总量超过20个模块化学分[7],其中规定公共课程不少于10个模块,专业课程15~20个模块,选修课程则不少于8个模块。模块化学分是一个单位,一般表示时间。一个模块化学分相当于每周2.5小时的课程学习,包括讲座、辅导、实验课、小组学习等。学生参加的每个模块都会得到相应的等级分数,因此,学生的课程学习总量与成绩最终都以模块化学分来表示。此外,对于选修课程,从2020-2021学年开始,新加坡国立大学开始实施“自行设计”课程单元(Design Your Own Module)举措,让学生与教师共同探索专业以外的学习兴趣内容,以此扩大他们的知识面,引导学生将学习视为一种终身学习的过程。在学生毕业的课程要求方面,本科生学士学位的获得规定了至少完成120个模块化学分;硕士与博士除了达成相关的模块化学分,还要求每两年通过新加坡国立大学教育记录系统向学校提交一份研究进展报告[8],对期间所做的研究工作进行总结,包括参加的模块和博士研讨会、工作计划的制定或审查、博士资格方面的考试、自我成就与评估等。未能在截止日期内提交进度报告将会停止派发奖学金或者不给予参评机会。

(二)制度保障:多边协作、多方治理的顶层管理制度设计

在学校内部管理制度的顶层设计方面,根据《新加坡教育法》(Education Act 1957)和《新加坡国立大学法2005》(National University of Singapore Act 2005),新加坡国立大学内部组建了由董事会、高级管理层、参议院组成的多边领导协作与监督的基本架构。

首先,董事会为大学的最高领导机构,其职责在于设计与规划大学的愿景和重大决策,督促大学在教学与研究目标方面采取行动,同时对大学的资金或资产使用进行适当的核算与监管。此外,董事会扮演的角色还在于搭建高校与社会市场连接的桥梁,积极争取社会支持或第三方机构参与学校办学,不断探索社会监督、学校办学与管理的评价机制,力争实现新加坡国立大学的科学决策与民主监督,从而提升学校的综合治理水平。[9]根据大学的运营需要,董事会下设执行委员会、审计委员会、校园规划与发展委员会等七个常务委员会,董事会还可设立临时的董事会委员会,以应对不时之需。[10]

其次,在大学的高级管理层中,校长是新加坡国立大学的首席执行官,副校长兼教务长负责统领学校各种教育事务。大学各方面的具体管理事宜均由首席执行官——校长和教务长负责安排,而较少受到作为准政府机构的董事会的直接干涉,在很大程度上保持了大学教学与学术事务运作上的独立性和自由性。

再次,设立参议院作为“教授治学”之依托。大学参议院(Senate)是大学的教学与研究管理机构,把控教学、学术研究和学业考试与评价的总体方向,负责授予学位文凭的同时,接收所有常设委员会和特别委员会的报告。参议院由大学校长主持,“参议院代表”成员包括高级管理层的要员,如各学院院长、招生高级主任、学生院长、各学术单位负责人等。[11]来自各个学院的“参议院代表”,尤其是各学院的教授代表,在学术事务上享有很大的自主权与发言权,可以充分动用各种资源来提升大学的教学质量。如协助审查现有的教育流程,向高级管理层反馈大学教学内部存在的问题或较好的整改方案,充当大学与教职员工之间以及大学与其他外部合作伙伴之间的大使和联络人,等等。

自大学自治改革以来,新加坡国立大学一直坚持以“学术自由”与“教授治学”理念融入大学内部治理文化,因而并没有在全校范围内设置一个专门的、统领全校的、作为行政机构存在的质量管理办公室,而是在新加坡国立大学内部搭建起一套以“保障教学与研究质量”为宗旨,以教授为主要组成成员的参议院为中心,以董事会、以大学校长为首的高级管理层等多个功能性组织或权力机关相互协作、共同治理的无形的文化质量保障网络。

(三)过程保障:集课程、教学与研究“三位一体”的严格审查与监管

新加坡国立大学始终将人才培养放在发展学校事业的中心地位,将教育教学与学术科研作为其工作的重要内容,并在长期的办学实践中形成了分层次、按类别的课程质量审查、注重教学质量改进与提升以及建立在学术诚信与伦理之上的学术研究质量监管体系。

其一,在课程质量审查方面,学校设立了不同的部门定期对大学课程进行审查,审查的主要目的在于检查大学是否存在完善或合理的课程管理制度确保高质量的课程教学。首先,新加坡国立大学在校级和院级层面分别设立课程审查机构,从不同的行政级别对新加坡国立大学的课程质量进行分层授权与管理。校级层面在参议院下设立了大学教育政策委员会(University Committee on Educational Policy)[12],该机构负责就参议院所制定的学校教育课程教学宏观政策进行审查并向参议院提出具体建议。在院级层面,各学院设立学院课程审查委员会(Faculty Curriculum Review Committee),专注于各学院具体课程开设类别、科目、时间安排等方面的审查以及及时发现本科生或研究生在具体参与课程实践过程中所遇到的实际问题。各学院的委员会通常由各学院副院长主持,审查频率或次数因学院而异。除此之外,在各学院层面还有一个相关组织叫做“部门课程委员会”(Department Curriculum Committee)。部门课程委员会侧重于课程设计或调整,例如创新课程新模块或重新设计调整课程模块等,其提出的方案经课程审查委员会批准后转发给学院教师委员会进行审查或校对。因此,在院级层面,学院课程审查委员会与部门课程委员会共同合作,将学生与教师作为课程设置与审查的根本出发点与立足点,与校级层面的大学教育委员会一同为本校课程质量的提升做出努力。其次,针对本科生课程和研究生课程,新加坡国立大学下设本科学习委员会(Board of Undergraduate Studies)与研究生学习委员会(Board of Graduate Studies)负责进行有针对性的课程管理。本科学习委员会的工作重点是审查并就有关本科生在具体参与课程实施的过程中所出现的共性或个性问题向参议院递交报告并提出具体解决方案。研究生学习委员会的工作重点是审查并就研究生课程教学的相关制度或具体实施行动向参议院递交报告或建议。研究生学习委员会的主要职责包括:制定有关研究生课程事务管理的指导方针和程序;批准现有课程中的新模块和研究生课程的轻微课程变更;审查和评估新的研究生学位课程;等等。