民国时期大学校友会组织的发展历程及功能研究

作者: 付延 刘京京

摘 要:我国大学校友会组织的发展肇始于清朝末期,在当时教育界先驱对东西方教育经验的求索中,这一组织形式以不同形态被引入到我国教育领域之中,呈现出了集会活动、全体师生联合组织、毕业生联合组织三种历史面貌。在民国时期,大学校友会组织基本经历了以联络情感为目的的交往组织、以关怀母校为取向的服务组织及以“总会—分会”为表征的系统组织三个发展阶段。在校友会组织的历史演进中,其宗旨、结构和职能逐渐完善和拓展。民国时期大学校友会组织主要功能包括联络感情、援助校友、襄助母校、服务社会四个方面,对当时的学校建设、校友发展和社会进步做出了重要贡献。

关键词:民国时期;大学校友会组织;同学会

校友会组织是依学缘关系而组建的以同一所学校毕业学生为主体的社会团体,发挥着连接校友与母校的桥梁和纽带作用。近些年,由于国家对高校办学政策的放宽,以及高校对校友资源的愈发重视,各大学校友会组织逐渐发展起来,对于校友会组织的相关研究也逐渐成为高等教育学界的热点问题。我国高校校友会组织的历史最早可以追溯到清朝末期。在民国时期,大学校友组织几经发展完善,已在高等学府中广泛普及,并且对于当时的学校建设、校友发展和社会进步均做出了重要贡献。

在当前校友会的相关研究中存在着“厚今薄古”现象,大多数成果为聚焦当今高校校友会组织现状的分析和探讨,研究缺乏时间纵深;部分比较与借鉴研究的路径则为单一的取法美国。目前相关研究对我国历史上的校友会组织缺乏足够的关照,在仅有的我国校友会历史研究成果中,主要为对校友会组织起源的追溯[1]、运行逻辑的分析[2]、功能作用的探讨[3]和个别典型高校校友会组织的个案研究[4][5][6],缺乏系统梳理民国时期高校校友组织发展历史和深入探讨其功能的研究成果。对于民国时期大学校友会组织发展历史的梳理及其主要功能的探讨,不仅有助于丰富民国时期大学校友会史的研究内容,同时也可以为当今高校校友会组织发展建设提供历史借鉴。

一、清末民初校友会组织的滥觞

早在清朝末年,“校友会”这一名称已在国内学校中出现,但当时的校友群体并非完全以毕业生为主体,其组织和活动形式也与现代意义上的校友会有所区别。清末民初的校友会主要有三种呈现形式,是为中国近代校友会组织的滥觞。

(一)集会活动形态的校友会

此类校友会在形式上是一种定期的集会活动而非毕业生所组成的组织,主要存在于当时的高等小学、师范学堂以及一些专门学堂之中。这种形式的出现是对其他国家特别是日本学校教育活动经验的借鉴。据1903年由黄兴、李步青等湖北留日师范生在东京合编的《师范讲义》介绍,当时日本的校友会或称同窗会。“在寻常小学校中设者甚少,高等小学校中设者多,皆卒业者及充教习者所设。每年约会一二次,开会之时,或演说学校事宜,或讲论新学及处世之方,或互谈教育及经验之事。”除谈及小学阶段外,该书还继续介绍了更高层次学校校友会的设置及活动情况,“中学校、师范学校以上未毕业者亦可设立,或出报纸以论其开会之事及其益处”[7]。这一记载说明当时日本学校中的校友会是一种供毕业生和学校定期交流的集会活动,届时学校教职员向在校生及毕业校友报告学校教学管理近况,同时与会者还可以借此机会交流学术,增进知识。

伴随着当时教育领域以日为师的风气,这一形式也被借鉴到国内,一些与上述介绍相符的校友会开始在中国本土的新式学堂中涌现。如龙门师范学堂将开校友会的日期定于每年4月25日即学校成立日,在这一天毕业同学返校与学校师生相聚,联络感情、交流学问。在校友会上,学校监督或教职员报告学校发展近况,再由部分毕业生报告近况,未及报告交流的内容将登载于学校为校友会创办的期刊——《龙门师范学堂校友会杂志》。[8]可以看出,这类校友会尚未发展成专门的组织,仅停留在聚集性活动阶段,属于一种毕业生与母校联络感情、交换知识的专门活动。值得注意的是,这一时期的学校管理者已然关注到校友智力资源的开发。具体表现在吸纳毕业学生对于学校教学、管理上的意见建议以协助学校改进办学。《龙门师范学堂校友会杂志》等刊物登载了校友会上教职员的《报校友会书(教授上管理之困难)》等多篇学校面向校友的报告,就报告内容来看不仅是办学成绩的展示,还有相当一部分内容为教学与管理上问题和困难的诉说,其中表述极为谦虚恳切。如李廷翰的《报告校友会述办学情形书》中自言其“学识寡陋,经验浅薄,安有所谓心得者报告于师长同学之前”。“虽然愚者千虑,或有一得。故不敢自掩其孤陋。仅略述状况,愿诸同志有以教我焉。”[9]可见关于学校教学及管理问题的交流是校友会上的重要环节之一。此外杂志还登载了一些校友的教学类和学术类文章供学校师生参考学习。通过上述种种途径,学校将校友的经验体验与学术专长转化为学校发展的一种智力支持。

(二)全体师生联合组织形态的校友会

这类校友会的形式已是一种相对系统规范的组织,但其主要成员及服务对象是在校教职工和学生,是一种增进师生情感联系,服务学生德行、智力与身体发展的师生联合组织。如江苏省立第三师范学校校友会规章规定,该会以增进智识、锻炼身体、联络友谊、督促进步为宗旨,由学艺、运动两大部门组成,其中又下分数种,全体同学于每部中自由选习一种或数种。[10]据北京高等师范学校校友会组织大纲规定,该会以观摩德艺、锻炼身体为宗旨,会员分为甲乙两种,甲种会员为本校教职员,乙种会员为本校学生。[11]可以看出,这类校友会组织基本由在校的教职工和在读学生组成,组织的目的也是丰富师生课余生活、促进学生德智体发展。值得注意的是,这类校友会组织并非与毕业学生毫无关联,诸多此类以“校友会”冠名的师生联合组织都在组织章程中将毕业同学纳入成员范围。如北京女子高等师范学校校友会简章规定本会以现在本校肄业生为普通会员,同时以本校现任及前任职教员毕业生为特别会员。[12]南京高等师范学校校友会简章规定该会成员包括前任及现任职员、在校学生和毕业学生。[13]

这类师生联合组织一般具有正式的章程文本规定其宗旨、成员、职员设置、会务、经费等内容,所设部门多样,开展的活动也十分丰富。如1918年初的南京高等师范学校校友会所设部门已有职员部、学艺部、体育部和编辑部,同时正在筹建毕业学生部、修养部、交际部。职员部下又成立了职员交谊会,学艺部成立了哲学、教育、国文、英文、数学、理化、农业、工业、商业、体育等研究会及演说、摄影、国乐、西乐、图书等会,体育部成立的运动会又下分足球、篮球、网球、技击等队,编辑部下设杂志科。[14]可以看出,这一类校友会虽已成为一种组织,但仍不同于现代意义上的校友会组织,具体区别主要体现在两个方面:其一,组织的主要组成人员并非毕业生,而是在校师生;其二,组织的宗旨和职能为满足在校师生的需求,促进在读学生全面发展,而非服务母校,服务校友。但是,这一组织也与“校友”发生着关联,具体表现在毕业学生是这一联合组织的部分成员,是一种作为“配角”的存在。

(三)近于现代意义的校友会组织

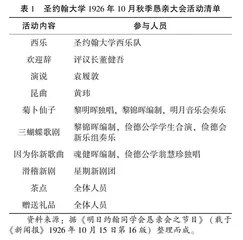

除上述两类“校友会”形式外,清末民初时期还出现了一类接近真正意义上的校友会的校友组织,即符合某些现代校友会组织特征的毕业生联合组织。这类组织命名除校友会外,更多命名为同学会或毕业同学会,这一命名方式也为整个民国时期大多数高校校友会组织所沿用。《教育大辞典》将校友会定义为:由同一所学校毕业的学生及曾在和正在该校任教的教师所组成的群众团体。旨在保持和加强校友之间、校友与学校之间的联系,交流信息,增进友谊,为学校发展献力。[15]据此可以得出现代性校友会具有如下特征:(1)一般成员资格为在同一所学校已毕业的校友;(2)是依学缘关系建立起的毕业生联合组织;(3)该组织职能包括服务母校、服务校友等方面。在中国最早成立的具备以上特征的校友会组织为圣约翰书院同学会。据一位校友回忆:“先是联旧会之设,掌院卜先生实为先导。其纵恿赞助以底于成者,则为前后卒业诸同学。会中宗旨约分两大端,一以同学之余力,辅助母校,一联络前后诸同学,以广声气之应求。”[16]1900年,圣约翰同学会正式成立。不难看出,这样一所由具有美国教育背景的传教士院长所执掌的教会学校,其校友会组织的成立必然存在对美国高校校友会组织发展经验的借鉴甚至移植。卜舫济本人表示,希望这个组织“使毕业生们保持对母校的兴趣,在将来,正如西方那样,他们或许能够成为母校积极的捐赠者”[17]。

此外,中国一些本土学校也产生了近于现代意义上校友会的校友组织,这些组织以毕业生群体为主要成员,以加强母校与校友的联系或服务母校、服务校友为宗旨,在会务上更加关注对校友的信息收集和联络。如1909年成立的闽省法政学堂校友会以增重本校与毕业人员关系为宗旨,会员为本校监督教员、管理人员和毕业人员。为了实时掌握校友的种种信息,该组织还进一步规定会员应报告本会之事件包括:一、就何职务及职务之变更;二、住址及住址之变更;三、因事外出之时期及缘由。[18]吴淞复旦公学校友会于1909年暑假前发起成立,以联络情谊、砥砺学行、扶持公学为宗旨。[19]再如天津南开学校毕业同学会以联络同学感情、促进母校发达为宗旨,会员函告住址或通信处变更被作为义务规定在组织章程中。[20]

中国近代早期的“校友会”基本上是以上述三种不同形式出现在教育领域中。三种校友会形式的产生均借鉴于国外经验,由于借鉴的方向和程度不同,所以呈现出的面貌也有所差别。但是不论是集会、全体师生组织抑或是毕业生组织,均与“校友”即毕业学生发生了不同程度的关联。可以说,这三类“校友会”是中国近代校友会组织的发端,对民国时期校友会组织的成立和发展产生了不同程度的历史影响。

二、民国时期大学校友会组织的发展

大学校友会组织的形成依附于高等教育事业的发展,其可能存在的基本前提在于高校的存在和发展,使毕业校友达到可以结成团体的规模和数量。随着清末及民国时期中国高等学府的发展,大学校友会组织逐渐出现并普及。民国时期大学校友会组织的发展基本上经历了三个历史阶段。

(一)以联络情感为目的的交往组织阶段

民国早期高校校友会组织的形态一般为同一所学校的毕业生按照不同地域所自发组建的毕业生团体,主要类型有毕业后前往全国各地就业谋生的毕业同学所建立的毕业同学会和出国留学同学所组建的留学同学会,一般称之为某大学毕业同学会或直接称为同学会,并加以地域限制。民国早期成立的一些校友会组织具有一定的共性特征。

一方面,这些校友组织的产生源于毕业生的情感需求和社交需求。因此,校友组织的建立一般也多为数名毕业生自动发起。如1912年,北洋大学毕业生朱庭祺、王正廷、王宠惠等人在上海组织了北洋大学同学会以联络感情,交换知识,互助行事[21];1919年,在江西一所中学任校长的北京大学毕业生钟灵秀发起组织江西北大同学会[22];1920年在岭南的沪江大学毕业生组织了沪江大学岭南同学会[23];同年北京大学在上海的毕业生为联络感情、促进学术,组建了旅沪北大同学会[24];1927年上海商科大学校外同学二十余人发起成立商大校外同学会,其目的在于互通声气以谋求各同学事业上的发展。[25]

另一方面,校友会组织尚未与学校发生密切的关联,也较少有校友组织明确将助力母校发展作为意向明确的组织职能。这一点在校友组织章程中有明显的体现。1919年北京大学留美同学会成立,其简章规定“本会以增进同学友谊,交换专门知识为宗旨”[26]。北京高等师范毕业同学会总纲规定,该组织以敦笃友谊、交换智识、调查各地学务之情形、力图教育之改进为宗旨。[27]在宗旨、会务等规定上更多地关注于校友之间的联络和互助,均未提及服务母校。

可以看出,一所大学的早期校友会组织,大多是由于某一地方的同一所高校毕业生形成规模后根据联络感情和拓展人际关系的需要,自动发起组建而成的,在成立的过程中母校参与度较低。这类组织的职员基本由本会会员推选毕业校友担任,经费来源也相对独立,与母校关联性较弱,两者实际联系在章程规定上的体现仅有将母校教职员纳入校友会组织会员范围。也因此,民国早期校友会组织对于服务母校方面缺乏关注,并未将助力母校发展作为一项主要职能来看待。