知识生产模式的现代转型与研究型大学跨学科组织的建构

作者: 胡德鑫 纪璇

摘 要:知识生产模式转型是研究型大学跨学科组织建构与运行的内在动因与原始驱动。由高深知识和学术研究催生的内在诉求,与科技进步和知识经济所触发的利益主体间非线性交互产生的外在诉求共同塑造着以学术逻辑为导向的模式Ⅰ向以学术和应用逻辑混合为导向的模式Ⅱ演进,进而促进以解决复杂实际问题为目的的跨学科知识生产与组织建构逻辑的孕育。作为美国顶尖的公立研究型大学,密歇根大学凭借其卓越的办学实力与战略规划,基于“两栖型”的组织建构理念形成了独立稳定、灵活分散、辅助协同、开放合作的多类型跨学科组织共同体,并通过与适切的运行保障机制相耦合,以此支撑知识生产的高水平、可持续与创新性。进一步指出,未来中国研究型大学跨学科组织的建构策略与优化路径。

关键词:知识生产模式;研究型大学;跨学科;两栖型组织

一、问题提出

随着新一轮科技革命与产业革新日益纵深化发展,科学的发展与分化不断加速,知识本身及伴之而生的知识生产模式骈兴错出,推动着社会价值边界的外延、转型与重构。占据知识生产高地的研究型大学也逐渐衍生出了知识生产新模式的雏形——跨学科研究。美国国家科学院曾将跨学科定义为两门或以上学科之间的紧密联系及相关作用——包括从简单的交换学术思想乃至全面交流完整的学术观点、学科范式及各种资料。[1]而跨学科研究则指在特定社会背景中以具体问题的解决为导向,跨越传统学科门类的边界与桎梏,将不同学科的方法及理论进行有机交融的非线性研究活动。[2]但跨学科并不代表着原有学科的弱化与消亡;学科是特定知识领域边界的形成、拓展以及内涵的深化,是由知识层、认知图式层以及价值观层所共同建构起的复杂知识系统,对于跨学科理念与模式的塑造具有重要的借鉴意义,是跨学科的根基与支柱。目前,跨学科的教育与研究已成为开发原创科技成果、实现技术突破、培养具有创新意识的高素质人才的重要手段,对新知识的产生、分化、演进和转型同样具有积极作用。

伴随学科间的交互渗透成为知识转型发展的重要推力,研究型大学的传统学科组织却成为知识整合和交叉发展的藩篱。[3]由于现代研究型大学的学科建构与发展是以人类知识的分化与纵向演化为基础的,在此过程中不同学科已形成一套特有的专门体系与思维范式,其中存在的差异性必然会阻碍跨学科组织的资源共享与价值镜鉴。因此,建构兼具整合性、开放性、创新性、发展性的跨学科组织已成为研究型大学适应知识生产转型、实现知识效益最大化的应然使命。美国是开展跨学科研究与实践较早的国家,其中许多研究型大学拥有丰富的跨学科学术组织建构、运行以及管理的经验。作为跨学科教育的典范、美国公立研究型大学巨头之一,密歇根大学(University of Michigan)将跨学科组织的建设视为科技创新与知识赋能的重要手段,以及服务区域经济社会发展、实现自身学术地位提高的关键。学校致力于跨学科的融合与推进,并将跨学科的价值理念作为其发展的根基,其内部形成了独立稳定、灵活分散、辅助协同、开放合作等形式各异的跨学科机构,辅之相应的组织协同保障机制来推进跨学科研究与实践。

反观我国,随着第四次科技革命与我国加快经济社会转型形成历史性交汇,受新技术、新业态、新模式所影响的新型知识生产模式正推动着跨学科研究的进一步发展。2018年教育部等多部门印发《关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见》,提出“创新学科组织形式,围绕重大项目与研究问题整合多学科人才团队”;2020年7月的全国研究生教育大会进一步决定新增交叉学科门类,预示交叉学科将成为我国第14个学科门类。但当前我国多数研究型大学开展的跨学科实践仍受制于传统院系组织架构;部分“双一流”院校所搭建的交叉学科研究院、研究中心面临着机构设置不健全、运行不完善、固有学科惯性及制度依赖等多重问题。同时,顶层设计与实践的差距也引发了诸多学者对研究型大学学科发展规律与跨学科组织模式建构的重新审视。本研究以密歇根大学为例,对其跨学科组织的建构与制度逻辑进行深入剖析与合理研判,以期为我国研究型大学跨学科学术组织的建构提供一定的借鉴与参照。

二、知识生产模式转型视域下研究型大学跨学科组织的内涵表征

(一)由同质到异质:知识生产模式Ⅰ向模式Ⅱ的内涵过渡

知识生产模式转型是上世纪90年代英国学者迈克尔·吉本斯等人提出的。随着英国政府逐渐削减高等教育部门的财政投入,大学为获得外部资金的支持开始从事具有“学术资本主义”特点的活动。知识生产开始走出“象牙塔”,不再以单纯的学术研究为目的,逐渐呈现出市场化、商业性的特征。同时,由于高校知识生产衍生的科技革新在日益激烈的市场竞争中的排他性优势与日俱增,资本的拥簇促使知识生产模式从“模式Ⅰ”向“模式Ⅱ”进一步过渡。[4]其中,知识生产模式Ⅰ是以其特定学科为基础,以学科领域内知识生产与学术研究为主要目的,并以同一学科体系下的学术共同体的研究偏好为主导、同行评议为评估方式的知识生产模式。而随着“纯学术”的单向度知识生产模式向“应用科学”“非线性发展”的新领域延展,其衍生出的新型知识生产模式也对进行知识生产的学术组织提出了新的价值诉求。知识生产模式Ⅱ由来自于不同学科体系的专家学者在交流与合作中共同创建,以具体问题的解决为导向,并在应用情境中展现出跨学科性、弥散性、社会问责的广泛性以及质量控制的多维性等特征。[5]这种知识生产模式转型所引发的跨学科发展趋势也加速了以知识生产为主业的研究型大学的组织重构与制度变迁。

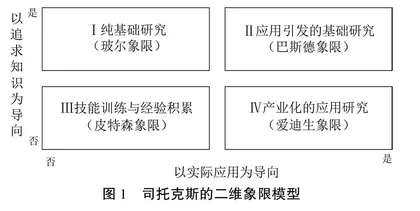

从深层次来看,出现知识生产模式转型是内在的知识生产诉求和外在利益主体交互影响与高度耦合的结果。一方面,内在的知识生产诉求推动着知识生产模式的转型。在不同的知识生产阶段,知识生产与创新始终是大学的核心职能之一,现代研究型大学是基础研究与高深知识生产的中心与主阵地,因此其内部的学术逻辑会驱动知识生产与模式变革。具体而言,研究型大学的知识研究可分为纯基础研究与应用引发的基础研究。前者是指进行原理性的探究,而后者则强调面向现实问题的解决,并伴有跨学科的特点。纯基础研究和应用引发的基础研究并非对立,应用研究主要是将基础研究的成果与产业需求相结合并进行外延与深化。而应用引发的基础研究与产业化的应用研究(纯应用研究)不同之处在于,后者并不去追究所发现问题更深层的科学意义,多存在于企业内部为解决某类特定技术问题所设立的研究机构。

美国学者司托克斯利用二维象限模型系统论证此观点(图1)。该模型认为可将学术认知维度和应用维度作为分类标准,其中巴斯德象限阐明了科学研究的实际情况,说明了以学术逻辑为内涵的基础研究和应用引发的基础研究可以在一定程度实现统一,因为两者的最终目的都是实现社会价值的创造与提升,并共同促进着知识生产模式的转型——即应用所引发的基础研究新模式。[6]两者之间的统一则离不开将不同领域的纯基础研究进行有机糅合,构建出跨学科的学术研究统一体以便更好地解决具体问题、创新生产实践。

另一方面,外在相关利益主体也对知识生产模式转型提出新的诉求。因为知识生产不但要遵循内在知识生产的内涵要求,也应响应社会不同利益主体间的逻辑互动。[7]具体来看,随着科技进步,技术型的知识已成为具有利益争夺关系的企业维持竞争优势和市场占有率的关键,企业对具有跨学科知识技术的复合型雇员以及研究者的需求也急遽增长。最直接的体现就是研究型大学的知识生产不再以同质知识体系下的内涵式发展为主,而更多地呈现出商业化、跨学科、非线性发展的异质性特点,知识生产边界不断外延,更加讲求交互协同以及共同效益的实现(图2)。

(二)由封闭到协同:知识生产转型与研究型大学跨学科组织形态的互构表征

知识生产模式转型与跨学科组织的建构之间的作用具有双向性。在知识生产模式转型的过程中,从单一学科封闭向多学科协同的演进促进了研究型大学的组织变革;同时,研究型大学的组织结构变革,特别是多样跨学科学术组织的出现,也为知识生产模式的转变提供实践的空间与推进的可能。具体而言,以传统学科为划分依据的科层结构具有相当程度的制度依赖与组织惰性,阻碍了不同学科知识的横向交流。因此学科发展要求研究型大学开展跨学科的合作以挖掘潜在的科技创新触发点。作为一个具有外部资源依赖属性的组织,出于对知识生产控制权的占有以及维持资源竞争优势地位的考虑,研究型大学会对传统封闭的学系结构进行调整以适应知识生产模式的转型。此外,知识生产模式Ⅱ强调知识生产要服务于实际场景衍生的复杂问题,这就对原有基于系科的组织结构提出了新的挑战,研究型大学在知识生产的过程中要打破原有的制度组织藩篱,并与社会各相关利益主体针对具体问题开放磋商。[8]而跨学科的科研院所、交流项目、校际交流平台等组织安排,能够产生一种承载多重复杂知识生产需求的能力,体现模式Ⅱ下跨学科知识生产多主体协同的特点,推动高层次复合型人才的培养。同时,跨学科的学术研究组织同时具备多学科交叉研究、资源集成与能力互补、新知识的生产与扩散等优势,对知识生产模式转型也发挥着催化剂作用。[9]

与此同时,知识生产模式转型与研究型大学跨学科组织的建立在彼此演进的过程中协同共构,互为表征。一方面,知识生产模式转型是透视研究型大学科研组织变革的重要视角。研究型大学的知识生产虽有其特殊性,但其内部科研组织的模式与架构却是大学知识生产的物化形态,知识生产模式转型必然会对研究型大学的组织资源获取及配置方式产生影响。另一方面,研究型大学的知识生产本质上是特定社会规制下的产物。当前“高校—企业—政府”以及“高校—企业—政府—社会”等不同利益主体间的权利博弈对大学的组织结构与管理运行提出了新的要求,即有效开展跨学科的知识生产与创新、完善跨学科组织的实体设计与运行保障能够有效推动知识生产模式的转型与优化,从而呼应不同利益主体之间的需求。总体观之,运用知识生产转型理论来分析研究型大学跨学科组织的建构以及演变逻辑具有必要性、合理性与适切性。

三、密歇根大学跨学科组织的建构机理与运行保障

随着知识生产方式的现代转型,作为世界顶尖的公立研究型大学,密歇根大学一直以来都以其在科学研究、教学实践方面的跨学科特色而著称,其跨学科组织的建构与运行也成为其他各国高校竞相研究与效仿的标杆。密歇根大学认为办学质量和学术地位与分散式的跨学科组织结构息息相关,不同学科领域的“前沿知识”应当由院校内各学术单位来界定并谋求,并且将学校层面的功能定义为为跨学科组织的建构提供充足的资源支持,并对跨学科组织的成果进行定期的质量评估与管理。[10]为此,学校通过打破传统的学科壁垒设置不同的研究与教学组织,同时以问题为导向,将不同学科背景的教师与学生密切联系在一起,依托于多样化、分类型的组织平台开展跨学科的教学实践与研究活动。

(一)跨学科组织的建构机理与分类实践

为了解决传统“直线式”组织难以适应模式Ⅱ下不同学科知识交叉的问题,密歇根大学在原有学院组织的基础上创建了以跨学科研究院(所)及研究中心为主体、跨学科平台项目为辅的相对固定的“两栖式”组织结构模式。“两栖式”组织最早是由美国学者图斯曼和雷利在解决企业进行创新型知识生产所存在的结构及文化惰性等问题时提出的,强调要在保持传统组织功能不变的基础上,创新知识生产组织模式。这些突破性的组织结构独立于原有职责部门,并拥有其独立的建制,受特定管理机构的直接监督与资助。为了更好地解决具体问题,“两栖型”组织会与传统部门保有一定程度的横向联系,以促进资源共享与知识联通。基于“两栖型”组织的建构原理,密歇根大学形成由独立学院、跨学科研究院所、跨学科研究中心、跨学科辅助机构及校级跨学科交流平台等构成的新型组织图景。这些组织机构能将不同知识背景的教职员工和学生聚集在一起,通过提供跨学科研究的资源空间,推进不同院系、研究机构的合作进程与工作效率;并能及时响应产业需求,进行应用性、复杂性、跨学科的知识生产。[11]以组织的实体化程度为主要依据,结合密歇根大学跨学科组织建构实践与运行特点,将其划分为独立稳定、灵活松散、辅助协同、开放合作四种类型(图3)。

1.独立稳定的跨学科组织——跨学科研究院、跨学科研究中心

独立稳定的跨学科组织通常有固定的组织结构、相对完善的规章制度、稳定的经费来源及设备支持。在密歇根大学跨学科组织的建构实践中,这些相对固定的实体跨学科组织——跨学科研究院以及研究中心,为了更加高效地进行基于项目的跨学科研究,其组织建制与独立学院保持平行关系,并接受分管科研事务的教务长办公室直接管理。[12]例如,格拉哈姆可持续发展研究所(Graham Sustainability Institute,GSI)、生命科学研究所(Life Science Institute,LSI)、社会研究所(Institute for Social Research,ISR)三个最具影响力的跨学科机构直接向教务长汇报,而其余跨学科组织则向主管不同领域的副教务长、研究主任进行汇报。一方面,这种组织模式使得研究院或研究中心能像其他学院一样受到学校层面的直接管理与监督,并拥有独立的办学空间,与传统学院合作创建了一种横跨院系的开放式问题解决机制,形成资金、信息方面的竞争与协同关系,有效释放组织活力。另一方面,这种组织模式也使得校内的跨学科科研力量以统一的面貌出现在校外利益主体之前,在吸引校外投资与寻求合作方面更具竞争力。[13]借助该种组织模式,研究院和研究中心在各自基础研究以及应用创新领域都取得了突出的成就。如LSI集合了不同学科背景的尖端科研人员,以促进生物科学的基础发现、改善人类健康并造福社会为使命。其下设化学基因组学中心、结构生物学中心、天然产物发现中心等机构,去解决单一学科难以攻克的难题。LSI的研究涵盖神经系统与行为决策、推进抗体测试开发以对抗COVID-19等诸多具有时代价值和现实意义的课题。[14]而成立于1949年的ISR是美国社会科学的国家实验室。在其跨学科的研究实践中,ISR的创始主任伦西斯·李克特开发了“李克特量表”;下属研究机构开创了组织行为学领域的敏感性培训等诸多创新性研究。[15]独立稳定的跨学科组织专注于重要课题攻关或者大型科研项目的推进,为师生提供了一个具有特定组织文化和凝聚力、互相了解并信任的环境体制,极大促进了模式Ⅱ下以应用型知识生产为导向的跨学科研究。