基于AI的课堂教学行为分析循证课例研究

作者: 邓飞 徐慧霞

【摘要】AI课堂教学行为分析系统为课堂改进提供了工具及数据支持,极大地提高了课堂观察的精确度和便捷度。但其应用更多是在数据的引导下促进教师授课风格的改进,而对于教学中实际问题的改进研究却显匮乏。文章将AI课堂教学行为分析系统作为课堂观察评测工具,以部编版小学语文六年级上册《西江月·夜行黄沙道中》一课的教学为例,阐述人工智能支持下的循证课例研究途径,并提出高效的学习机制是提高课堂效率的基本保障,完整的活动设计是提高学习效率的有效途径,走向循证的课例研究是解决教学实际问题的重要方法。

【关键词】AI课堂教学行为分析;课例研究;人工智能;小学语文

【中图分类号】G623.2【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2024)07—0041—08

一、问题的提出

人工智能技术的不断迭代发展,正深刻地影响着教育教学。AI课堂教学行为分析系统(以下简称为AI系统)为课堂教学改进提供了工具及数据支持,极大地提高了课堂观察的精确度和便捷度。但是,目前AI系统的应用更多的是在数据的引导下完善被打开的“课堂暗盒”,打磨一堂“完美的公开课”,之后,教学研究行动便戛然而止,如此实践,注重的是教师自身的专业成长,更注重的是教师授课风格的改进,而对于教学中的实际问题的改进研究却显得匮乏,缺乏对“公开课”背后道理的理性思考。

另一方面,目前的人工智能还处于“弱人工智能”阶段,对于多模态数据的采集还不够全面,诸如学生的情绪、学习的效果、学习的评价还不能做到精准,这就需要“人脑智能”的介入,也就是目前对于AI系统的应用,还需将“人工智能”和“人脑智能”相结合,才能在教学实践中发挥实际的作用,让人工智能赋能教学真正落地。

如何利用AI系统的数据诊断、分析功能,挖掘数据的使用价值,发现教学中的问题,实实在在地改进教学行为,进而提升课堂效能,这是当前教师值得深入研究的问题。

基于以上认识和思考,本文将AI课堂教学行为分析系统作为课堂观察评测工具,以部编版六年级语文上册第一单元的《西江月·夜行黄沙道中》一课为主要内容,以依次在三个平行班开展的教学活动为载体开展课例研究,重点从基于AI分析的课堂教学行为观察、开展基于数据对比的教学反思、基于反思的持续教学改进以及研究成果的固化沉淀等方面阐述人工智能支持下的循证课例研究途径。

二、研究的设计

(一)课例研究模式的选择

在日常的教学中师生难免会遇到许多实际的问题,在解决这些问题的过程中借助备课组、教研组等团队的力量是传统“磨课”行动的可贵经验,但传统“磨课”行动并非研究意义上的课例研究。

教育领域的课例研究有别于其他领域的案例研究。安桂清认为课例研究的灵魂是群体性的合作、过程性的反思和持续性的改进[1]。张晓霞等认为课例是一个课堂教学改进的案例,课例研究是对教学改进过程的再现和描述[2]。因此,课例研究是以课为载体,合作开展教学改进研究的过程。课例研究在国内的主流模式为顾泠沅团队提出的“行动教育”模式,实施该模式包括原行为阶段、新设计阶段、新行为阶段等三个实践阶段以及伴随其中的更新理念、改善行为两次主要反思[3]。选择“三实践两反思”课例研究模式,符合国内教研实情,是一线教师研究教学实际问题、改进教学的有效途径。

(二)研究工具的选择

对课堂教学行为准确深入地分析、反思和改进,是教师专业成长的重要途径。基于大数据、人工智能的AI系统可以开展无感式、伴随式多模态数据的采集,用较为科学的分析模型编码,将课堂教学过程完全数字化、可视化,并利用多向度的客观分析评价、诊断,给出合理化建议,让课堂观察更直观、更客观、更精准,实现教与学过程的智能化评价。这有效改善了传统听评课模式下观察不全面、记录不完整、分析主观随意、个人经验主导的积弊,大大提高了课堂观察的效率,留给人脑分析更多的空间,提供更多的客观数据证据的支撑,让听评课更易走向深入。

本课例研究中产生数据分析支持的评测工具主要有教学模式分析、S-T教学分析、教师行为分析、学生行为分析、课堂参与度分析等量化评测工具,同时以质性评价手段作为补充。

1.量化评测工具。

(1)S-T教学分析工具。反映师生互动情况的S-T量表:描述教师和学生互动情况的二维坐标系,其中横轴以时间为序记录教师活动情况(T),竖轴以时间为序记录学生活动情况(S),横竖坐标所描绘出的曲线即为师生互动曲线,当师生互动曲线越平行于45度线时,表示在此段时间内师生互动越充分(如图1)。

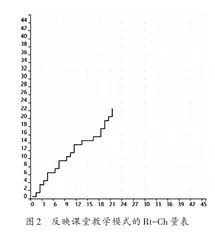

反映课堂教学模式的Rt-Ch量表:该量表通过在二维坐标系内数值区域的划分,描述师生行为数量情况。横轴数值(Rt)代表教师行为的占有率,即教学过程中教师行为数与课堂行为总数的比值,竖轴数值(Ch)代表师生行为的转换率,即师生行为转换次数与课堂行为总数的比值。横竖坐标所标示的落点区域即为不同的教学模式。Rt-Ch量表可以区分四种教学模式:对话型模式代表师生之间互动充分;讲授型模式以教师讲授为主;练习型模式以学生活动为主;混合型模式表示教师、学生均充分参与(如图2)。

(2)课堂教学行为分析工具。课堂教学行为分析主要包括教师行为分析和学生行为分析两类。其中教师行为主要记录点有教师讲授、教学组织、教师巡视、师生互动,学生行为主要记录点有独立学习、小组合作、随堂练习、学生应答、生生互动。主要通过统计每个记录点的用时长短,计算占比,据此考量课堂组织形式和教学流程的合理性。

(3)教师提问分析工具。提问分析工具主要从提问类型分析、学生应答统计、教师理答统计等三个方面量化统计并提出建议。提问类型主要分别对理解型、记忆型、应用型、分析型、评价型、创新型、无认知型问题的提问次数及占比作判断统计;学生应答主要从点名应答、个别应答、无应答等方面统计;教师理答主要从教师重复答案、追问、补充、表扬、评价等方面分析统计。教师可以从提问统计结果分析学生对知识的思考深度及掌握程度。

(4)课堂参与度分析工具。课堂参与度分析工具,包含课堂凝聚度和参与度,综合反映学生在课堂学习活动中的参与情况。通过音频、视频等多模态数据的捕捉和智能判断,统计每一位学生的课堂学习行为次数,以课堂教学进程的时间轴为序,计算整堂课中学生的参与度,教师可根据教学时序图、教学流程及对应时间点上学生的参与度统计数据,精准判断出该环节的教学效果,据此对应改进。

2.质性评价手段。AI系统数据的统计是依据系统分析模型进行,其分析还不能做到完全精准深刻,这就需要人脑分析的介入。本研究借助课堂实录详情(包括文字记录和教学时序)、教学流程记录、教学设计等描述性资料对教学目标的达成、教学方法的应用、教学效果的实现等维度开展深入研讨评判,弥补AI系统无法基于教学实情深入分析数据背后理性认识的不足。

(三)研究主题的确定

语文学科的特点决定了学生语文核心素养的提升离不开具身体验。在具体的语文课堂活动中,形式多样的体验活动缺乏从认知思维层面的科学设计。各个活动单纯以任务为驱动,缺乏探究性,活动内外都是以知识点的衔接为联系的,很少关注到知识建构的思维过程,学生参与度低,被动性强。再者,学习活动过程不完整。大卫·库伯构建的四阶段体验学习圈模型,强调了知识意义建构过程的完整性[4]。从学习者建构知识的思维过程考量,当前语文课堂的一些体验活动仅仅停留在“具体体验”阶段,缺乏将直接经验转化为间接经验的必要阶段,也就是学习过程不完整。

这些教学实践中存在的问题,导致一堂课看起来“热热闹闹”“看点颇多”,但实际效果却不尽如人意,亟须从实践层面加以解决。因此,研究小组以“运用体验学习圈优化语文课堂学习活动的实践研究”为主题开展课例研究。

三、研究过程

(一)基于原经验的设计:应用传统古诗词教学方法,重在理解词句品悟感情

在第一次诊断课实施时,授课教师根据广大教师在古诗词教学中常用的“解诗题—读诗句—明诗意—悟诗情”教学思路完成教学设计,学习的重点是“理解词句意思,感悟这首词所描绘的意境和作者表达的感情”,并在学习活动结束后当堂检测,验证学习效果。

1.教学实施。第一步:联系已知,解题导入。教师出示诗人资料并介绍诗人,引导学生背诵学过的宋词,然后教师引导了解词牌名、解释词题。第二步:初读课文,疏通字词。听课文泛读,注意字音和断句;自由朗读课文,要求读懂字音,读通句子;检查自读情况,教师正音、评价。第三步:再读课文,理解诗句意思。学生默读课文、看注释,教师引导理解词句的意思;学生自己翻译词句,教师巡视指导;教师引导交流:“你懂得了哪些词语的意思?你懂得了哪句话的意思?”第四步:赏读课文,品悟诗情。①创设情境品读:播放黄沙岭美景视频,师生共赏,教师配乐范读词作。②引导品悟诗情:教师出示重点词句,引导:“美在哪?你觉得哪个词用得最好?”体会“以动衬静”的写法;“你觉得怎么读好这句?”点名读,指导读出舒缓的语气:“谁愿意挑战他,读得更美?”

2.课后研讨反思。根据AI系统产生的分析报告,考量课堂教学行为分布,发现在第一次授课时教师行为中教师讲授部分占比较高,从S-T量表中反映出本课教学中学生行为较为单一,师生互动不足;从学生参与度统计中可以看出学生在课堂上的参与度、注意力凝聚度均不高;从教师的理答数据来看,教师喜欢重复学生的回答,无意识打断学生的回答,所以应关注到互动交流问题,这显然包括师生互动和生生互动,要多引导学生去思考,多给孩子机会去说,多让学生互相评价,这样的课堂才有对话感。从Rt-Ch量表中综合来看,本课为偏重讲授的课型,众所周知,在众多学习方式中的知识保留度上而言,讲授型是最低的,这就必须引起重视,课例研究小组从学习目标的设定、教学流程的设计等方面作出质性考量后,认为教学设计符合小学古诗词教学的一般规律没有太大的问题。因此,从课堂组织形式方面反思,根据AI系统产生的分项数据结构以及AI给出的改进建议,结合对教学过程描述性资料的研讨,研究小组认为,良好的小组合作学习机制以及适当的语文体验活动,可以有效引导学生合作、交流、展示提升学习的自主性和积极性,提高学生的参与度。

(二)基于问题的改进设计:利用小组合作学习,自主学习品悟诗情

1.教学实施。基于第一次授课发现的问题及反思结果,研究小组对教学活动作小组化优化,并在平行班级开展第二次授课实践:

将第三步“再读课文,理解诗句意思”具体改为:①小组内默读课文,用学过的方法自己试着说说诗句的意思。②小组内交流:你懂得了哪些词语的意思?你懂得了哪句话的意思?③学习提示:可借助注释、看图、调换顺序、补充词语等理解诗句意思,不懂的地方反复默读几次,有疑问、不懂的地方做记号和同学交流。④小组展示:说出自己读懂了哪些词句的意思,说出是怎样读懂的。其他同学质疑、补充,教师引导、点拨、总结。

将第四步第二个活动“引导品悟诗情”具体改为:①小组内交流:欣赏完视频、听完泛读,你认为这首词哪些句子最美,读给同学听。②小组内交流:接着说说这些句子里哪些词用得好?美在哪里?怎么读好这些句子?③小组展示:重点词语赏析,句子朗读,其他同学挑战朗读、教师总结,体会“以动衬静”的写法。

2.课后研讨反思。比较前两次授课的AI系统数据(如表1、表2),经过小组优化的课堂活动在实施后,课堂教学数据趋于合理,经过对课堂实录的分析,课堂显得更为生动,课堂以学生的学习为主,师生角色发生了根本性转变,教师由主导者变成了组织者、引导者,更是设计者,学生的参与度也得到了很大的提升。