小学劳动教育中家校协同方式探讨

作者: 陈艳丽【摘要】传统的应试教育下,学生的创新思维和动手能力受到很大的抑制,由此,培养创新思维和动手能力成为当前教育工作适应新时代的迫切需要。家校协同在教育中扮演着至关重要的角色,特别是在推进劳动教育方面,班主任发挥着至关重要的引导作用。研究发现,家校协同有助于增强学生的综合素养,提升劳动教育的实效性,而班主任在家校协同中的引领作用,使得劳动教育更具体更有效。文章通过阐述建立家校协同开展劳动教育的重要性,结合工作实践,提出了班主任通过家校协同推进劳动教育,从而提升学生的创新思维和动手能力的有效策略。

【关键词】家校协同;劳动教育;合作机制;学生发展

【中图分类号】G40-015【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2024)14—0023—05

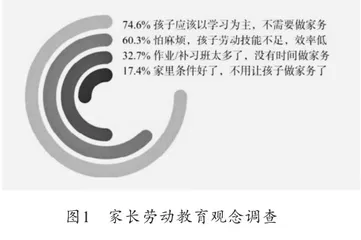

在新时代,教育不再只是传授知识,更是要培养学生的综合能力,发展个性,增强竞争力。家庭和学校是学生成长道路上不可或缺的两个重要支持系统,而班主任作为家校协同联络的高度参与者、学生发展的重要引导者,在推进劳动教育方面具有独特的地位和作用。劳动教育作为学生全面发展的重要组成部分,不仅有助于培养学生的动手能力,还能够塑造其正确的价值观和人生态度。根据教育部发布的数据,2019年全国中小学生参加劳动教育的比例为80.6%,其中农村地区学生参加劳动教育的比例为73.1%。然而,在当前社会背景下,由于各种原因的影响,许多学生对劳动教育的认识和态度存在误区,认为劳动教育与自己无关或者是一种负担。据调查数据显示,有超过50%的学生表示不愿意参加劳动教育活动,其中近一半的学生认为这是一种“无用功”,甚至有些人认为劳动教育浪费时间精力。而家长对劳动教育的认同也明显不足,具体的调查数据如图1所示,因此,如何通过班主任的努力借助家校协同的力量推进劳动教育的有效实施成为一个亟待解决的问题。

一、坚持融合互促,切实推动家校协同劳动教育行稳致远

(一)劳动教育是一场需要家校密切配合的长期实践活动

劳动教育,不是一件一蹴而就、一战功成的战斗,而是在长期的潜移默化、春风化雨中形成的一种思维和行为的习惯。家庭是一个人成长进步的第一所学校,是培养孩子正确世界观、人生观、价值观的重要场所。学校是孩子开始接触家庭之外的起步之地。通过与学校合作,可以帮助学生树立积极的劳动态度,认识到劳动的价值和重要性。同时,还可以通过示范和谈话来传递对劳动的正面看法,鼓励孩子积极参与劳动。

(二)劳动教育起步于家庭的言传身教

一个人从开始接触社会,到逐步走向社会,所耳濡目染的最初始的劳动教育,就是从做家务开始的。勤快的父母,大概率会培养出勤快的孩子。父母的以身作则、言传身教就是最好的示范。同时,家庭可以为学生提供实际的劳动机会,例如在家庭农场、花园或维护家庭设施中参与劳动或者最简单地打扫卫生、装饰房屋、整理物品,等等。这种实际经验有助于学生理解劳动的过程,培养实际技能,并将理论知识与实际经验相结合[1]。

(三)劳动教育需要家庭的情感支持和鼓励

家庭是学生情感支持的重要来源,更是学生心灵的“避风港”“安全岛”。通过积极的家庭环境和支持,学生更有可能克服劳动教育中的挑战,如疲劳、挫折感和不安全感。

(四)劳动教育必须强化家校之间信息反馈和沟通

加强家庭和学校之间的信息反馈和沟通,对于提高劳动教育的效果非常重要。家长和教师应该保持密切联系,互相分享学生在参与劳动教育活动时的表现和进步情况。这种双向沟通能够促进家校之间的理解和协作。家长能够了解孩子在学校的劳动教育情况,从而更好地给予支持和指导。同时,教师也能从家长那里获取有关学生在家中劳动情况的反馈,有助于更全面地评估和促进学生的发展。

二、强化示范引领,充分发挥班主任在家校协同劳动教育中的带头作用

(一)立足“因材施教”

班主任扮演着教育引路人的角色,他们需要洞悉每个学生的独特个性、兴趣爱好和潜在天赋,从而有的放矢地设计劳动教育内容。通过日常观察、交流与了解,班主任能够准确把握每名学生的优势所在和需求点,因势利导地为他们量身定制劳动教育项目。例如,对于那些对艺术创作有浓厚兴趣的学生,班主任可以引导他们投身手工制作等创意性劳动;而对于那些热衷于团队合作的学生,班主任则可以组织社区志愿服务活动,培养他们的协作能力。只有紧密结合学生的个体差异,劳动教育才能最大限度地契合他们的兴趣和需求,从而激发学生内在的学习动机。

(二)注重“行为示范”

班主任在劳动教育中担负着表率的重要角色。他们不仅要传授理论知识,更要亲身实践,用自己的言传身教去影响和引导学生。班主任可以身先士卒投入到具体的劳动实践中,向学生展示应有的劳动态度、劳动方式以及从劳动中获取的成就感与快乐体验。当学生目睹班主任专注投入、乐在其中的劳动过程时,他们自然会受到潜移默化地影响,从而更好地理解和认同劳动教育的重要意义。班主任的示范作用犹如一面镜子,照亮学生前行的方向,激发他们对劳动的浓厚兴趣[2]。

(三)实现“凝聚合力”

班主任还肩负着家校沟通协调的重任。他们需要与家长保持紧密联系,及时了解家庭中学生的成长动态和教育需求。通过家访、家长会等渠道,班主任可以向家长传递劳动教育理念,鼓励他们在家庭环境中为孩子创造亲身实践劳动的条件和机会。同时,班主任也要虚心听取家长的反馈意见,将他们的建议和诉求传递给学校相关部门,推动家校之间形成良性互动,为学生的全面发展创造有利条件。班主任作为家校之间的纽带,在凝聚各方合力、形成育人合力方面发挥着不可或缺的作用。

三、着眼躬行实践,不断探索家校协同推进劳动教育的新路径

(一)积极建立有效的家校合作机制

家校合作是推进劳动教育的重要保障,通过有效的合作机制,家庭和学校可以共同促进学生的劳动素养提升。在劳动教育中,家校合作的机制需要从多个层面建立(如图2所示),以确保学生能够在家庭和学校两个环境中得到全面的劳动教育。

1.丰富参与形式。学校应当积极开辟多种渠道,与家长加强沟通联系,传达劳动教育的重要内涵。家长会、家长课堂等传统形式,可以作为学校向家长全面介绍劳动教育计划和目标的平台。班主任可以定期召开家长会,详细阐释学生将参与的各项劳动实践活动,让家长充分了解学校在这一领域的教育理念和安排。通过这种面对面的交流互动,家长能更深入地领会劳动教育的价值所在,从而在家庭环境中给予孩子应有的支持和引导,助力劳动教育行稳致远。

2.激发参与热情。学校不应将家长视为旁观者,而应致力于将他们充分纳入劳动教育的规划和实施过程中来。可以设立专门的劳动教育委员会,由家长代表与教师代表组成,共同就年度劳动教育计划和目标进行研讨制订。家长一旦亲身参与其中,就能对学校的相关部署有更全面的把握,从而在家庭这一阵地上与学校形成合力,为培养学生的劳动意识和动手能力贡献绵薄之力[3]。

3.增强亲子互动。学校应当为家长和学生搭建共同实践劳动的平台,让家长和学生在劳逸结合中增进感情。一方面,家长可以在家中带领孩子参与日常家务劳动,在生活实践中培养孩子的劳动习惯;另一方面,学校也可举办社区服务、环境整治等劳动实践活动,邀请家长与孩子一道参与其中。比如,在“社区美化行动”中,家长和学生可以一同投身清扫街道、植树种草等富有意义的劳动。通过亲子共同体验劳动的过程,孩子们不仅可以从中汲取勤劳诚朴的价值观,更能在亲身实践中感受到劳动带来的成就感,加深与父母的情感纽带。

(二)科学制订家校协同劳动教育计划和项目

1.合理规划蓝图。制定家校协同劳动教育的计划和项目,需要遵循一个系统化的流程。首先,明确目标导向,家校双方应就劳动教育所要达成的终极目标展开深入探讨,并达成共识。这些目标可能涵盖培养责任心、团队协作能力、实践技能、社会参与意识、自信心等多个层面,需要反映在后续的计划设计之中。其次,拟订具体计划。学校方面,可以开设学生社区服务项目、农场实习、手工课程等劳动实践课程;家庭方面,可以为学生提供家庭园艺、家居维修等亲身劳动的机会。这些丰富多样的劳动实践途径,将为学生搭建感知劳动价值的平台。再次,形成协同合力。学校与家庭要在计划的制订过程中充分沟通,相互支持配合,营造育人的大环境。家长代表可以被纳入学校的决策机构,共同参与年度计划的制订;学校亦应积极吸纳家长的意见建议,使计划更贴近家庭实际。

2.强化行成于思。班主任可以利用班会这一载体,组织学生开展劳动价值的探讨。通过分享交流、角色扮演、小组讨论等互动方式,让学生多角度思考劳动对个人、家庭、社会的意义,从而培养对劳动的深刻理解和认同。同时,实践活动也是塑造观念认识的重要途径。班主任可以组织学生参与社区义务劳动、企业参观等社会实践,让他们亲身感受不同劳动岗位的快乐与辛劳,在实践中领会劳动的价值。亲力亲为的体验,必将让学生对劳动生发出由衷的热爱与尊重。理论学习和实践锻炼相互促进、相得益彰,只有使学生在思想和行动上都树立起正确的劳动观念,劳动教育才能内化于心、外化于行,真正发挥其应有的价值和作用。因此,班主任要善于用恰当的方式引导学生“行成于思”,推进劳动教育向纵深发展[4]。

(三)不断优化劳动教育内容

劳动教育内容的优化是确保劳动教育有效实施的关键,班主任在此过程中具有重要的责任。优化劳动教育内容需要注重理论与实践相结合,兼顾学生的兴趣和实际操作能力,以达到全面提升学生综合素质的目标。

1.劳动教育的目标和内容应当贴近学生的实际生活。劳动教育的本质是培养学生热爱劳动、尊重劳动的价值观,以及掌握基本的劳动技能。为了真正做到贴近实际、切合需求,劳动教育的主题和形式就必须紧密联系学生的日常生活,而不能停留在单纯的理论层面和空谈。作为劳动教育的主导者,班主任应当审时度势,根据不同年级阶段学生的成长特点,精心选择与其生活经历相契合的劳动主题。比如,对于低年级学生,家务劳动无疑是一个最佳切入点。班主任可以以家庭管理、家具维修、烹饪等日常家务为主线,设计劳动体验课程,让学生在亲身实践中领会劳动之于家庭生活运作的重要作用。通过学习如何烹制一份营养搭配合理的家常菜肴,学生不仅掌握了基本的烹饪技能,更能从中体会到为家人服务的快乐和成就感。正是这些朴实无华却温馨亲切的劳动体验,才能引起学生的共鸣,让劳动教育不再是空中楼阁,而是内化为学生生活的一部分。除了家务劳动,与日常生活息息相关的还有环境保护、公益服务等主题。班主任可以组织学生参与社区义务劳动、校园绿化等实践活动。在亲力亲为地投身其中后,学生必将对劳动的意义有更加深刻的认知,意识到自己也是社会发展的一员,肩负着应尽的义务和责任。

2.劳动教育要重视实际操作能力和动手能力的培养。劳动教育的根本目的是让学生真正掌握实际操作的本领,而非止步于纸上谈兵的理论阶段。因此,劳动教育必须紧密契合实践环节,让学生在亲身动手的过程中培养动手能力,内化劳动价值观。作为主导者,班主任肩负着设计并组织丰富多彩劳动实践活动的重任。手工制作是一个绝佳的切入点,班主任可以布置各类DIY手工项目,如手工绘画、雕塑陶艺等,要求学生从选材、设计到制作的全过程亲力亲为。这不仅锻炼了学生的想象力,而且培养了他们的耐心、细心和手工技艺[5]。只有亲自动手实践,学生才能真切体会到劳动的价值所在,从而产生对劳动的尊重与热爱。除手工制作外,园艺种植也是一个富有教育意义的活动载体。班主任可以组织学生参与校园绿化的建设,让他们亲手栽种花草树木,管护植物生长,了解土壤肥力、光照用水等自然规律。这个过程不仅培养了学生的责任心和环保意识,还让他们切身感受到辛勤劳动后的收获成果。社会实践活动同样是劳动教育的重要一环。班主任可以组织学生参加社区公益服务,如便民维修、义务劳作等,让他们在实践劳动的同时,体会到服务社会的快乐与价值所在,培养团结协作的集体主义精神。