小学数学“教学评”一体化设计与实施研究

作者: 祁百勤【摘要】“教学评”一体化是教学行为、学习能力与诊断评估这三者紧密结合的一种教育形式。核心素养背景下,小学数学教师需深入探究“教学评”一体化的核心要素,并以此为指导开展课堂实践。文章在对“教学评”一体化教学内涵与特征深度剖析的基础上,进一步梳理了“教学评”一体化的基本特征,并结合小学数学具体案例提出“教学评”一体化的创新策略,以期推动学生数学核心素养与能力的全面发展。

【关键词】小学数学;核心素养;教学评一体化;策略

【中图分类号】G623.5【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2024)18—0053—04

随着新课程标准的深入推进,教学评价模式已发生显著变革。新的评价理念深入优化了教师的教学方式与学生的学习方式,彻底改变了过去那种以试卷测评为主、命题机构主导、师生被动接受评价的局面,构建起从“结果导向”向“过程导向”转变的评价范式,更加注重学生在学习过程中的表现与发展。在小学数学教学中,教师优化教学结构、改进教学理念,深入分析解读学生在真实问题情境中展现出的知识与技能、方法和思维、情感及策略等实际水平,从而更准确地评估学生的学习成效;同时,将评价成果转化为是否达成教学目标的佐证,以及下一步教学计划的依据,不仅确保了教师的教学、学生的学习与教学的成效高度一致,还为教师提供了有针对性的教学改进方向,有助于进一步提升教师教学质量和学生学习效果。

一、“教学评”一体化教学内涵与特征

“教学评”一体化作为实现立德树人教育目标的核心策略,对推动学生数学学科核心素养的培养具有重要意义。从关系维度来看,“教学评”一体化要求教师的教学活动、学生的学习过程以及教学评估均以核心素养培养为目标,是落实核心素养的媒介与桥梁。在组织层面,核心素养的孕育与成长贯穿于课程体系的建设以及学生学业发展的各个阶段,融入课程规划、教学实施、学习进展以及评估反馈的每一个环节,是推动核心素养发展的强大动力。在作用机制上,“教学评”一体化强调教学行为、学习方式和评价体系的有机互动,三者相互影响,共同作用于核心素养的培养,促进学生核心素养的螺旋式上升。基于此,核心素养导向下的“教学评”一体化旨在将评价融入教学的全过程,包括课前、课中和课后的诊断性评价、过程性评价和终结性评价,以评价促进教学的改进和质量的提升。

二、基于学科核心素养的小学数学“教学评”一体化设计

(一)明确学习目标,设计教学框架

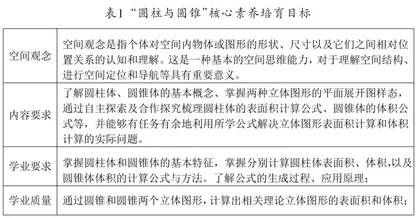

“教学评”一体化下小学数学课程教学的目标实际上就是围绕“学科核心素养”所展开的。在“圆柱与圆锥”单元教学中,应深入课程标准梳理核心素养培育目标,进而明确单元教学目标,为教学实践提供方向和指引[1]。结合课程教学提示从“空间观念”“内容要求”“学业要求”“学业质量”四方面进行梳理(见表1),用分类明确、逻辑清晰的核心素养内涵统筹“教学评”一体化设计。

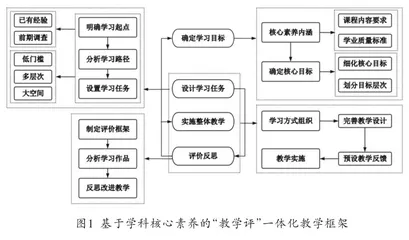

从课程标准中关于“圆柱和圆锥”教学内容的解读和指导可以看到,本单元核心素养实际上就是对立体图形表面积和体积的公式推导。通过将课程教学与学生现实生活相结合,调动学生已有的生活经验与空间观念,引导他们在观察、思考、探究、总结、融合、操作等具体的活动中梳理辨别圆柱体和圆锥体的具体特征,区分立体图形和立体图形展开平面图之间的关系。结合章勤琼教授提出的“学教评一致性”教学框架和人教版小学数学六年级下册“圆柱与圆锥”单元整体教学内容以及学科实践重点,设计基于学科核心素养的“教学评”一体化教学框架(见图1),为教学改革提供了有效的实践思路。

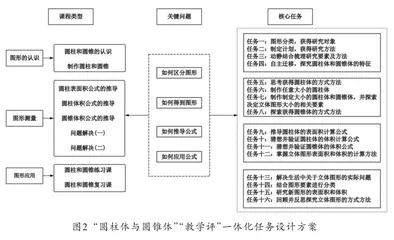

(二)细化驱动任务

在明确“圆柱体与圆锥体”课程教学的核心目标以及具体的目标之后,结合学生特征,聚焦学习重点难点,设计相应的教学方法和学习任务。首先要聚焦单元课时内容解决教学过程中的重点问题,而重点问题的教学设计要对应核心目标下的课时目标,综合这几点诉求整合单元关键问题和学习任务,如上(见图2)。

在任务的具体实施当中,为学生解决实际问题提供支架,帮助他们解决核心任务群下的子任务,可以用“知识迁移”“小组合作”“互学互评”等方式促进学生学科核心素养发展和解决实际问题能力的提升。

1.运用“知识迁移”,以旧促新,落实知识迁移。六年级学生已经充分掌握了长方体和正方体等立体图形的表面积、体积计算公式,因此,在“圆柱与圆锥”单元教学之前,学生自然而然会想到使用“底面积X高”的思维来推导圆柱与圆锥体的体积,结合学生的认知基础和计算经验,可以设置以下问题促进学生核心素养发展:①结合此前学习过的面积推导公式,你认为圆柱体和圆锥体可以转化成什么图形?②转化的过程你可以展示出来吗?为什么要这样转化?③进一步猜想立体图形转化前后有什么关系?借助学生之前积累的关于图形的知识与经验,将旧知与新知串联,最大程度地拓展知识层面的完整性和关联性。如何将圆柱体和圆锥体转化成学生熟悉的图形,“将圆柱体的曲面转化为直面”是思考的重点,结合“圆”的推导公式获得圆柱体面积计算公式的灵感,重新建构起学生对立体图形的认知结构,完善他们的知识框架。

2.组织“小组合作”,引导学生合作交流,集思广益丰富知识框架。“圆柱体与圆锥体”课程中覆盖大量的实践操作活动,譬如切、卷、转、涂、挖、变形等,教材中除课后练习题及操作问题外,并没有用大量的篇幅指导实践教学,这为教师的教学实践释放了大量空间,对此,可通过设计实践任务,引导学生在剪一剪、拼一拼、说一说、议一议等活动中深度学习,不断积累知识,发展核心素养。教师还可借助多媒体、大数据、几何画板等智能教学工具,动态展示圆柱体和圆锥体被分割的过程,将抽象的知识转化为具象的动画演示,让学生清晰地看到思考的过程,进一步加深对公式推导应用的理解,增强学生的空间感知能力和想象能力。

3.开展“互学互评”活动,促进核心素养的发展。在学生完成相应的阶段性任务后,组织各小组之间展开互学互评活动,设置“展学”环节,由小组选出代表作实践成果汇报,其他小组成员进行提问、讨论,这既是生本课堂的生动体现,也是表现性评价过程的展学。教师在各小组成员汇报讨论之后进行重点引导:重新梳理和研究知识的出发点、落脚点,总结问题解决的方式方法,并向学生提出追问,譬如“你们是如何想到这样转化的?”“在转化的过程中有没有遇到什么问题?”“面对不同的问题你们又是如何解决的?”查漏补缺学生表达的过程,关注学生在描述探究过程和研究结果中的用词和逻辑,引导学生用数学的思维和语言来汇报研究成果,可加强学生学科核心素养的培养。

(三)优化评估成效

在过去,对学生的学习评价主要以命题机构主导评价和教师的口头评价为主,为更清晰明确地划分学生学习成效,将表现性评价与终结性评价相结合,制订出可视化的、层级化的评价框架,展现学生学习成果。在“圆柱与圆锥”单元教学中,评价内容和方向要围绕单元核心内容、重点知识点、关键解题能力等方面。从不同方面制订评价标准,将学生的认知水平进行划分。比如,针对“圆柱与圆锥体体积计算”设置相应的测试题:将圆柱体与圆锥体组合成一个装水的融合,圆锥体顶点朝下,如果将容器内装满水,那么水的体积是25.5毫升,如果将组合容器倒过来,这时水深是多少?组合容器还能装多少水?水平层次一:学生不能将倒置后的容器中圆柱部分的水的体积和倒置前圆锥部分的水的体积相联系,也无法计算出相应的结果;水平层次二:能够求出倒置后圆柱体内的水的高度,但是并不能计算出组合融合还能够盛多少水。水平层次三:能够将倒置后的组合容器中的水的示意图画出来,并且准确计算出相应的数据。评价标准的制订要从多个维度和方面加以论证,避免从单一层面简单粗暴地判定学生对错,而是将评价的范围和纬度拉宽,从更科学、更精准的角度解读学生认知水平,勾画学生学习“画像”,不同的思维展现出学生认知水平的差异,通过有效的测评及测后分析,为后续教学提供依据。

综上所述,将“教学评”一致性理念融入课堂教学模式中,能够显著提升学生的实践学习效果[2]。因此,在数学教学中,教师应深刻挖掘“教学评”一致性的核心理念,并以学生的实际情况为出发点,以课堂的基本演化作为教学基石,灵活调整教学计划,积极营造一个具有针对性的数学学习环境,从而更有效地促进学生的学习发展。

参考文献

[1]崔文.提高学生核心素养的小学数学教学实践[J].教学管理与教育研究,2024(01):100-103.

[2]杨斌.聚焦核心素养,引领深度学习——小学数学教学创新路径[J].天津教育,2023(33):80-82.

编辑:郭裕嘉