问题链教学在小学语文阅读教学中的应用

作者: 陈建亭

【摘要】随着新课程改革的持续深入,如何有效培养学生的思维能力,成为当下小学语文教学的重要课题。问题链教学是一种以问题为中心的教学方式,有助于发展学生的思维能力,促进其深度学习,提升语文课堂教学实效。文章以问题链教学为研究主题,以语文三年级上册第七单元“我与自然”为例,结合问题链教学的应用策略,进行了课例设计,分析了其在小学语文阅读教学中的应用价值和应用策略。

【关键词】小学语文;问题链教学;阅读教学;价值;策略

【中图分类号】G623.23【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2023)04—0085—05

随着核心素养备受关注,教育越来越注重人的全面发展和学生思维能力的纵深发展。然而结合当前小学语文阅读教学现状,笔者发现小学语文阅读教学提问质量较低,未能充分利用语文问题使学生获得思维高阶发展,反而限制了学生语言想象、审美鉴赏等能力的发展,不利于培养学生的核心素养和高阶思维能力。由于学生的思维活动都是从问题开始的,因此,教师在教学设计中应注重问题的设计,立足于教学与育人的全局,将问题“链”起来,以问题链赋能阅读教学,从而实现提质增效。笔者以小学语文三年级上册第七单元“我与自然”为例进行论述。本单元编排了《大自然的声音》《父亲、树林和鸟》《读不完的大书》这三篇课文,旨在引导学生感受课文生动的词语和句子,体会大自然的美好与妙趣,珍惜和爱护自然,与自然和谐共存。本单元的语文要素是“感受课文的生动语言”,阅读要求是“感受课文生动的语言”。感知语言的生动,这较为抽象,对于小学三年级的学生而言存在一定的理解难度。因此,教师在设计本单元教学活动时,以“感知语言美”的单元整体阅读目标,引入问题链教学,以问题为引领,帮助学生化解阅读教学中的重难点问题,从而达到感知语言的鲜活美、节奏美和丰富美,进而落实阅读要求。

一、问题链教学概述

问题链教学是从课堂教学提问中生成的教学方式,教师以学生思维逻辑为基点,以学生已有知识经验为基础,整合教学中可能出现的问题,将其设计成相互独立又彼此关联的有逻辑、有层次、有目标的教学问题,在环环相扣、层层递进的问题引导下,促使学生积极主动思考和探究,追溯问题的本质和本源,在问题解决的过程中,引导学生建构知识与经验互联互通的知识体系,促进学生全面发展。笔者结合当前问题链教学研究概况,发现关于语文学科的问题链教学研究主要集中于初中高中阶段,围绕问题链教学的价值、原则、策略等方面开展研究。因此,现阶段开展小学语文阅读问题链教学研究仍有较大的研究空间和研究价值,并且,在小学语文阅读教学中开展问题链教学也具有一定的理论价值和现实意义。

二、问题链教学在小学语文阅读教学中的应用价值

1.提高阅读教学提问实效。问题链是教师围绕教学目标和学生学情,以问题与问题之间的内部逻辑为支撑,精心设计契合阅读内容的一系列问题。以纵深发展的梯度形态呈现问题,引导学生逐步深入探究阅读问题的逻辑,旨在唤醒学生的求知欲,活跃学生思维,促进学生想象能力和思维能力不断发展。

2.搭建高阶思维能力支架。高阶思维是学生认知水平、创造性思维发展的高度层次,发展学生的高阶思维,有助于帮助学生跨越阅读中低阶问题的障碍,深入阅读,形成高阶逻辑思维[1]。教师通过设计层级问题链条,为学生构建高阶思维范式提供支架,引导学生在阶梯式阅读问题的指引下逐步深入探究,激发学生自主发现、主动思考、合作探究及创造性分析等思维活动,实现思维的深度交流与碰撞,从而发展学生的批判精神、评价能力、综合能力、创新能力等高阶思维能力。

3.落实合作探究教学实质。合作探究的实质在于体现学生学习的主体性,增强师生、生生之间的有效互动,从而使阅读教学更加生动、富有趣味性。但是结合语文阅读教学实际发现,语文阅读教学合作探究浮于表面。在合作探究的过程中,学生仅仅是“聚集”而不是“合作”,仅仅是“说话”而不是“探究”,存在合作过程“形式化”、合作学习“泛化”、学习效果“低效化”等问题,未能切实落实合作探究教学的实质[2]。而问题链中的问题是基于阅读内容的逻辑关系设计而成的,以问题为引领,有助于激发学生的学习兴趣和求知欲,使学生自然而然地随着问题的深入,积极主动地合作探究,共同探究解决阅读问题的途径。

4.营造丰富有趣的课堂氛围。阅读教学离不开问题,有效的问题设计有助于激发学生思考和学习的兴趣。字词理解、人物形象、故事内容、中心思想等是开展教学的核心,如果教师总是用同样的问题提问,难免会使学生对教学内容产生厌烦、枯燥的情绪。而问题链的设计则突破了语文阅读问题的单调性,打破传统阻碍趣味性教学的桎梏。教师通过设计与阅读教学目标相结合、与教学内容相适应的链式问题,使学生在课堂上不断地接触到新鲜问题。在问题的牵引下,学生会自主投入到问题探究和解决的过程中,“趣味”思维自然而然地呈向上趋势,从而使阅读教学产生趣味性,营造浓厚的学习氛围,丰富阅读教学过程,促使阅读教学向趣味性发展。

三、问题链教学在小学语文阅读教学中的应用策略

1.围绕核心问题。在小学语文阅读教学中采用问题链教学,应以“核心问题”为中心,设计问题链条,通过问题链将课程内容串联起来,有效形成层次分明、有机串联的课程体系[3]。核心问题指向阅读教学的教学目标,支撑和主导着阅读教学,可以引导学生围绕问题思考、讨论、品析和创造。教师围绕核心问题设计问题链,需要明确知识之间的逻辑联系,重视知识的体系建构以及知识蕴含的思维方式,从而更好地找到教学的关键,从中归纳出核心问题,促进学生独立思考与探究的思维过程向纵深发展。

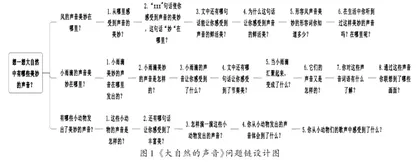

如,在《大自然的声音》一课中,课文以“大自然有许多美妙的声音”统领全文,从风、水、动物等三个方面展开描写,依据“围绕核心问题”策略,围绕“想一想大自然中有哪些美妙的声音呢”这一核心问题,选择发散式问题链模型,从风、水、动物这三方面发散拓展子问题链,设计“风的声音美妙在哪里呢?”“小雨滴的声音美妙在哪里呢?”“有哪些小动物发出美妙声音了呢?”等发散性问题链(如图1所示),引导学生感受语言的生动性,体会作者对大自然的热爱之情。同时,通过“谁想来演一演这些小动物发出的声音”等问题,在层层递进的问题中,引导学生感知声音的鲜活、美妙,感受生动的语言,增强阅读教学的趣味性,激发学生阅读兴趣,深化学生对课文内容的理解,推动学生阅读能力的发展。

以“风”子问题链为例,教师利用多媒体或者板书出示关键句:“风,是大自然的音乐家”,组织学生围绕关键句思考、探究,使学生明确“风”被称为“音乐家”是因为“声音的美妙”。随即引出核心问题:“风的声音美妙在哪里呢?”引导学生抓住文中“轻轻柔柔、呢喃细语、雄伟的乐曲、充满力量”等关键词,感知微风和狂风的声音对比,初步体会风的声音美。在此基础上,教师提出“你从哪里感受到声音的美妙呢”的问题,引导学生品读“他会在森林里弹奏他的手风琴……唱出各种不同的歌曲”,引导学生感知风的声音具体“妙”在何处,体会语言的生动。在学生感知语言生动性的基础上,设计问题3-5(如图1所示),帮助学生深入感知声音的鲜活生动,拓展学生思维,增强学生对形容词的感知力,同时,在问题6的作用下,帮助学生具象化感知风声音的鲜活、美妙。

2.联系生活实际。学生的学习与现实生活是紧密联系在一起的,知识建构是以已有的生活经验为基础的,学习也是对生活经验的更深层次理解与运用。教师在联系生活实际的基础上设计问题链,使得教学内容与生活场景相结合,将教学目标具象化,同时帮助学生在生活实际中灵活地应用知识,涵养学生语文素养。

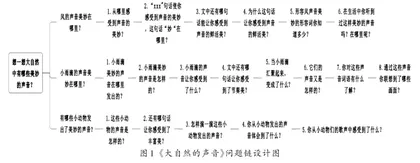

如,在《读不完的大书》一文中,课文以“总—分—总”的结构布局谋篇,文章第一段统领全文,分别通过动物、植物的描写,以生动的语言描绘了大自然事物之丰富、展示了大自然的乐趣,最后一段为总结段,与文题呼应。课文的教学目标之一是使学生感受大自然的无穷乐趣,培养学生感受热爱大自然的情感。因此,教师在阅读教学时,通过联系生活实际,围绕核心问题“哪些生动的语言写出了这些好玩的东西”,按照“课文中描写了大自然中哪些‘好玩的东西’”“在生活中你见过这些‘好玩的东西’吗”“这些‘好玩的东西’带给你怎样的感受”的问题框架,设计如图2所示的问题链。

以文章第二段阅读教学为例,教师根据核心问题,设计生活化的开放式问题:“你最喜欢的动物是什么?它带给你怎样的体会?”引导学生在探究、解决问题的过程中,生成关于问题的个性化见解,感受语言的生动。随即教师遵循学生的逻辑思维规律,设计问题:“文中的哪句话使你感受到小麻雀、老鹰、蚂蚁的鲜活美”,引导学生抓住文中“叽叽喳喳、蹦蹦跳跳、展翅滑翔、雄健勇猛、井然有序、勇敢忠贞”等关键词语,启发学生关注语言的生动性,使学生初步感知文中的四字词语的节奏美。在此基础上,教师设计多个问题,进一步强化学生对语言节奏美的感知,在引导学生感知生动的语言的同时,体会大自然蕴含的乐趣,为后续的问题链阅读教学奠定基础。同时通过设计与学生生活实际相关联的问题,引导学生整体感知大自然事物之丰富,随即通过细读课文感知文本语言的生动性和大自然的趣味性。

3.设置发散性问题。围绕发散性问题构建的问题链,可以帮助学生从闭合性思维向发散性思维发展。同时通过合作探究学习,也可以使学生在探究多元答案的过程中,增进师生、生生之间的交流协作,产生思维的碰撞。在设计问题链时,教师要兼顾学生个体思维的差异性,使不同层次的学生互相启发,并分享自身对于阅读内容、阅读问题的感受、体验和理解,使学生的回答互为补充,从而培养学生的发散思维品质和创新思维[4]。

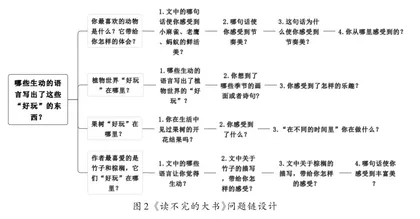

如,在“父亲、树林和鸟”一课教学中,文章第一段“父亲一生最喜欢树林和歌唱的鸟”是本文的中心句,使学生可以快速与文本产生联结,并形成对文本的初步认知。在讲解课文时,教师可以围绕中心句,发散出以下问题:“根据题目你有何发现?”“想象一下,父亲、树林和鸟这三者之间可能发生什么故事?”“文章讲了一件什么事情?”构建聚焦发散性问题而串联起的问题链(如图3所示)。问题1激发了学生的求知欲;问题2激发学生的想象力,给予学生自主发挥的空间,彰显学生思维的个性化和差异化;问题3引导学生的思维回归文本,并使学生对文本内容形成初步的认知。在以上三个问题的驱动下,学生已经从整体上初步感知文本内容。此时,教师可以围绕核心问题“你从课文中哪些地方感受到父亲对鸟非常熟悉呢”,引导学生分析“幽深的雾蒙蒙的”“凝神静气的像树一般兀立的”“浓浓的苦苦的”等生动丰富的语言,使学生充分理解文章内容,感受父亲爱鸟的情感。在第一个子问题链中,教师给出可以从原文找答案的提示,使学生的思维回归到文本语言,并结合“看见了些什么”激发学生的想象力,使其体会语言的生动和丰富,随即以“哪句话让你感受到鲜活美”“还能感受到什么”,引导学生通过合作探究,深入感知语言的生动,体会父亲对鸟的熟悉。

4.注重互动探究。问题链教学模式下的语文阅读教学,需要克服形式化的互动探究,拓展探索的广度和深度。教师通过设计并应用互动探究的问题链,创设互动、探究情境,以教学情境为依托,在真实有效的合作探究中,激发学生学习动机,使学生在一系列的问题思考过程和交互式的讨论中,生成独创性的想法,充分发挥学生的“显能”,深入挖掘学生的潜能,培养学生的想象力、创造力,提高他们的语言运用能力。

如,在《读不完的大书》一课中,设计如下问题链:“植物界的‘好玩’体现在哪里?”“‘暑寒荣枯’是什么意思呢?”“你想到了哪些季节的画面或者诗句?”“从植物的‘暑寒荣枯’中你能体会到什么趣味?”在层层递进的问题中,引导学生关注“开花、结籽、暑寒荣枯”,发展学生的想象力,促进学生的互动探究。借助问题3使学生在合作探究过程中,调动已有的生活经验和知识经验,分享各自想到的画面和诗句,相互交流各自感受到的趣味,进一步感受生动的语言和大自然的乐趣。

再如,在《父亲、树林和鸟》中,教师在围绕核心问题,聚焦文本语言“凝神静气的像树一般兀立的”,设计探究互动式问题链,通过“演一演”,使学生在表演中体会“凝神静气的像树一般兀立的”父亲的形象,感知语言的生动性,丰富学生对“父亲”形象的思考。

总之,问题链教学是提高小学阅读教学的有效举措。教师在构建和应用问题链时,一方面,需要根据学生学情及时优化教学设计,同时需要重视学生的主体地位和合作探究意识,在师生、生生的合作探究中,激活学生的自主性,发展学生的高阶思维,促进学生深度学习;另一方面,教师需要通过有效的问题设计发挥学生的“显能”,并给予学生创造性思维发展的空间,鼓励、引导学生大胆思考、勇于提出问题,挖掘学生的潜能,促进学生全面发展。

参考文献

[1]梁丹丹.聚焦问题链教学设计,提升学生思维能力——以部编版语文六年级下册《那个星期天》为例[J].亚太教育,2022(16):114-117.

[2]孙芳.小学语文课堂“问题链”教学设计与实施策略——以《大自然的声音》为例[J].语文新读写,2022(04):68-70.

[3]戎仁堂.阅读教学中“问题链”的设计要领[J].语文建设,2018(14):23-26.

[4]任莉.用“问题链”设计建构散文阅读教学──以《昆明的雨》为例[J].语文建设,2021(07):74-77.

编辑:张慧敏