新生代农村留守儿童心理适应特征与教育对策

作者: 李小林 廖全明【摘要】近年来,国家对新生代农村留守儿童心理健康的关注度逐年提高。文章采用张大均、江琦编制的《青少年心理健康素质适应性分量表》调查分析新生代农村留守儿童心理适应情况,根据分析结果讨论新生代留守儿童的教育对策,并为新生代留守儿童的家庭教育和学校心理健康教育提出建议。

【关键词】新生代留守儿童;心理适应;教育对策

【中图分类号】G640【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2023)16—0040—06

新生代留守儿童指出生于2000年及以后,年龄在18周岁以下,父母双方或单方外出达到6个月或其他原因平均每2个月与父母见面次数少于1次、由代理监护人教养或自我照顾的儿童[1]。随着社会经济的发展,更加空心化的农村、不断减少的同龄玩伴、网络化的交往空间、隔代教育的即存事实等因素造成了新生代留守儿童更加减少了与父母见面的频率和相处的时间,这一定程度上增加了新生代留守儿童的心理适应问题。当前,新生代留守儿童心理行为问题检出率高达33.7%,明显高于非留守儿童,隔代监护等监护类型、监护人的负面评价、与父母的分离时间等是留守儿童心理行为问题、安全感的危险因素[2]。笔者查阅大量文献对留守儿童心理适应现状、影响因素等问题进行研究,对社会环境、家庭结构、教养方式、交往方式发生变化后新生代留守儿童心理适应问题进行新的分析和探索。

一、研究过程

(一)研究对象

本研究采取整群随机抽样的方法从四川省成都市、遂宁市抽取两所农村中学的留守儿童进行调查,共发放问卷320份,筛选回答不全或信息不全问卷,收集到有效问卷279份。收集农村留守儿童资料86份,其中男童48名,女童38名;初一年级儿童39名,初二年级儿童47名;完整家庭儿童63名,单亲家庭儿童23名;父亲外出务工儿童47名,母亲外出务工儿童13名,父母均外出务工儿童26名;父母外出务工时间1年以内儿童62名,父母外出务工时间1年以上儿童21名。为了对照比较,共收集农村非留守儿童资料193份,其中男童93名,女童100名;初一年级儿童101名,初二年级儿童92名。本研究将父母均外出务工、父亲外出务工、母亲外出务工三种情况下的孩子界定为留守儿童,将父母均没有外出务工界定为非留守儿童。

(二)研究工具

本研究采用张大均、江琦编制的《青少年心理健康素质适应性分量表》展开问卷调查,问卷一共由22个题目组成,内容包括生理适应、情绪适应、人际适应、学习适应、社会适应、生活适应等6个因子,每个项目分为四个等级,从“完全不符合”到“完全符合”,得分越高表示心理适应越好[3]。该量表的内部一致性为0.827。

(三)结果分析

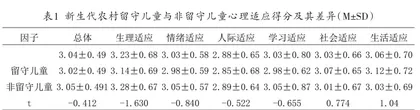

1.新生代农村留守儿童心理适应的基本情况。从量表1的总体得分及各维度得分分析新生代农村留守儿童与非留守儿童心理适应情况,可知新生代留守儿童在6个心理适应维度上生理适应得分最高,生活适应、社会适应、情绪适应、学习适应次之,人际适应得分最低,说明了新生代留守儿童在生理适应方面表现最好,人际适应方面表现要弱一些。新生代留守儿童在心理适应总分以及生理适应、情绪适应、人际适应、学习适应等4个维度上得分都要略低于非留守儿童,在另外2个维度上略高于非留守儿童,但两类儿童之间没有显著差异,说明留守儿童的心理适应能力略低于非留守儿童。

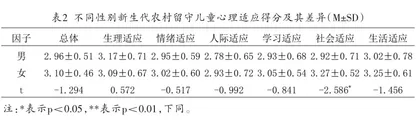

2.新生代留守儿童在性别、年级、家庭结构、父母外出务工类别、外出务工时间方面的心理适应情况。从表2分析新生代留守儿童在不同性别上心理适应得分及其差异,可知除男生的生理适应得分略高于女生外,男生在心理适应总得分以及其余5个维度得分都低于女生,其中社会适应维度得分显著低于女生,说明了男生总体上心理适应能力要略低于女生,特别是社会适应能力表现较为明显。

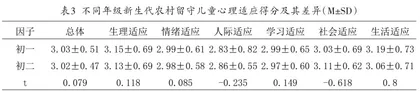

从表3分析不同年级新生代留守儿童心理适应得分及其差异,可知不同年级新生代留守儿童在心理适应总分以及心理适应各维度得分没有显著差异,说明新生代留守儿童心理适应状况没有年级差异。

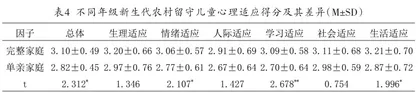

由于孤儿或其他家庭结构的留守儿童极少,将新生代留守儿童在家庭结构上分为两类:完整家庭和单亲家庭。从表4分析不同家庭结构新生代留守儿童心理适应得分及其差异,可知完整家庭与单亲家庭留守儿童心理适应呈显著差异,完整家庭留守儿童心理适应水平明显优于单亲家庭。从心理适应6个维度得分情况来看,完整家庭留守儿童得分均高于单亲家庭留守儿童,并且在情绪适应、社会适应维度上显著高于单亲家庭留守儿童,在学习适应维度上得分非常显著高于单亲家庭留守儿童,说明单亲家庭留守儿童心理适应存在较多问题,特别是学习适应、情绪适应和生活适应方面。

从表5分析新生代留守儿童在外出务工类别变量上心理适应得分及其差异,可知新生代留守儿童在不同外出务工类别变量得分呈非常显著的差异,父亲外出务工的留守儿童心理适应得分非常显著高于母亲外出务工、父母均外出务工的留守儿童,父母均外出务工的留守儿童心理适应得分显著高于母亲外出务工的留守儿童。在心理适应6个维度上,除了生理适应、情绪适应没有显著差异外,人际适应、学习适应、社会适应和生活适应4个维度上都存在显著差异或非常显著的差异,且这些维度均为父亲外出务工留守儿童,其适应得分显著高于母亲外出务工、父母均外出务工的留守儿童。说明父亲外出务工的留守儿童心理适应水平较好,父母均外出务工的留守儿童心理适应较差,母亲外出务工的留守儿童心理适应存在较多问题。

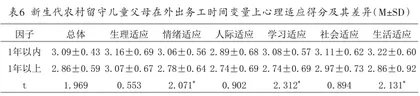

将父母外出务工时间分为1年以内与1年以上两个类别,从表6父母外出务工时间上分析新生代留守儿童心理适应得分及其差异,可知新生代农村留守儿童在父母外出务工时间上虽然不存在显著差异,但外出务工时间在1年以内的留守儿童得分要略高于父母外出务工时间在1年以上的留守儿童。在心理适应6个维度上,除了生理适应、人际适应、社会适应得分没有显著差异外,在情绪适应、学习适应和生活适应维度上父母外出务工时间在1年以内的留守儿童得分都要显著高于外出务工时间在1年以上的留守儿童,说明了父母外出务工时间在1年以内的留守儿童心理适应水平要好于外出务工时间在1年以上的留守儿童,特别是在情绪适应、学习适应和生活适应方面。

二、讨论

(一)关于新生代留守儿童心理适应基本情况的讨论

本研究调查发现,新生代留守儿童在人际适应、学习适应方面表现最差,在生理适应、生活适应方面表现较好,新生代留守儿童心理适应总体状况略低于非留守儿童。随着经济的发展,新生代留守儿童的经济状况有了明显改善,能够满足吃穿住行的基本生活需求,并一直在出生地居住生活,生活适应、生理适应表现普遍较好。但父母教养角色的缺位、隔代教育的天生缺陷、学习过程的家庭关注缺失等因素影响孩子面对人际交往问题、学习问题时缺少最有力的支持,多次应对失措会让孩子在人际交往、学习上丧失信心,致使人际适应、学习适应变差。而非留守儿童家庭没有这些不利因素影响,从而导致新生代留守儿童的总体适应状况可能会低于非留守儿童。

(二)新生代留守儿童心理适应问题值得关注的群体

1.新生代留守男生。本调查发现,新生代留守男生心理适应状况总体上要略差于留守女生,特别是在社会适应能力上表现较为明显,这可能是受男女生性别特点的影响。一方面,男性被认为要承担更重要的社会责任,与生俱来就要给自己设定更高的社会角色定位,女生则会给自己设定依赖、服从或者说更低的角色定位,因而男生较之女生可能会承担更大的社会压力;另一方面,女生细腻、含蓄,男生粗狂、大胆,其性格特点决定了社会对女生较之男生更宽容,社会冲突也更少,使得女生较之男生有更好的心理适应能力。

2.单亲家庭留守儿童。本调查发现单亲家庭留守儿童心理适应存在较多问题,特别是学习适应、情绪适应和生活适应方面。单亲家庭孩子被抛弃的担忧、对家庭冲突的应对等因素严重影响其身心健康发展,容易使孩子产生自卑、自责、孤僻、焦虑、情绪不稳定等心理问题。据调查这些留守单亲家庭的孩子难以掌控自己和家庭的命运,容易产生强烈的挫败感,造成目标和理想无法实现的挫折感,加上单亲家长教育责任感下降或者对孩子要求过高,会加重其挫折感,表现为学习成绩落后、情绪容易波动、生活状态较差,甚至产生严重的心理危机[4]。

3.母亲外出务工的留守儿童。父母与孩子相处的时间、照料数量的差异决定了两者在心理发展过程中的不同作用,母亲细腻、安全、稳定、温暖,可以给孩子更多的保护和安全感,母亲可以满足孩子生理、安全、尊重等更多的需求,特别是学龄前留守儿童更加离不开母亲的照料,表现出更强的依赖性[5]。因此,母亲的缺席相对于父亲缺席对留守儿童心理适应的负面影响会更为严重,而父亲外出务工对儿童心理适应的影响作用并不那么明显。

4.父母外出务工时间较长的留守儿童。父母外出务工会给留守儿童带来孤独感。孩子能否健康成长取决于与他人特别是父母的相处,婴儿时期通过哭、叫等方式引起父母的关注,当这种信号得到父母的及时回应,孩子与父母之间就建立起依恋关系,与父母等周围人群产生更多的互动、进行更多的社会性探索,表现得更能够接受周围的环境,相反就会产生不受保护的安全焦虑、更多的社会焦虑。父母外出务工直接影响父母与儿童之间建立起的信任感、安全感,并随着时间推移不断受到质疑。父母外出务工时间越长,产生的不信任感、不安全感、焦虑感就越强烈,甚至产生社交回避行为。

三、新生代农村留守儿童心理适应教育的建议

农村留守儿童是随着社会经济的发展,农村劳动力向城市聚集、农村城镇化过程中产生的必然社会现象。在未来相当长一段时间,留守儿童仍将长期存在。因此,学校、社会、家庭协力合作,加强社会关爱服务体系建设、改进家庭教育和学校教育,对解决农村留守儿童问题、促进城乡教育一体化、建立社会主义和谐社会具有重要意义。

(一)整合社会资源,建立农村留守儿童关爱服务体系,提高留守儿童社会适应能力

农村留守儿童是一个社会问题,需要学校、家庭和社会紧密合作、协同联动,推进以政府为主导、家庭为核心、学校为基础、社区(村委会)为依托、全社会共同参与的留守儿童关爱服务体系。政府要发挥主导性作用,大力倡导留守儿童“代理家长制”,负责代理家长的培训与任务落实,发挥好关心下一代工作委员会、未成年人思想道德建设领导小组等机构的优势作用,促进各方面力量联动,建立起多方协作配合的工作机制;民间组织做好留守儿童问题解决的协助者、帮教者,为留守儿童提供及时、有效的困难帮扶和心理服务;学校作为留守儿童社会性发展的重要场所,要建立好留守儿童档案,保持与监护人的密切联系,及时解决留守儿童学习与心理上的困惑、矫正问题,发挥好学校在留守儿童关爱服务体系中的基础性作用;家长要改变“读书无用论”“物质补偿亲情”等错误观念,加强关怀,不断提高家庭教育能力。

(二)帮扶、提升农村困难家庭留守儿童家长的教育观念,提高留守儿童生活适应能力

留守儿童家庭一般都会面临一些困难,最主要的是经济、就近就业的困难,这些困难是迫使留守儿童父母外出务工的重要原因,需要给这些家庭一些必要的、针对性的帮扶,提高农村留守儿童家庭应对困难的能力。政府可以在普惠制的制度架构内,通过工作福利、社会服务等形式,或者以家庭医疗、教育补助等财政补贴的形式对确实存在困难的农村家庭予以针对性帮扶,帮助他们解决实际困难,至少要确保农村留守儿童不会因家庭经济困难面临生活与学习困境。随着城市化、工业化进程加快,政府可以采取奖励、减税、补助等政策鼓励企业招收本地女性员工,让农村女性可以在就近就业的情况下还能照顾孩子,解决农村留守儿童父母都外出务工的问题。