从语文课堂的空间突破到新课程理念的创新落实

作者: 孙家驹 潘小婷

【摘要】随着教育教学的改革与发展,新课程理念的不断提出为一线教师提供了诸多思考与启发。户外课堂不仅能培养学生的专注力,还能提升学生的感知力,对此,教师应当积极拓展教学空间,以合理有效的组织形式带领学生走出教室,激发语文学习兴趣,提高语文核心素养。文章结合实际从语文课堂的空间突破到新课程理念的创新落实作一论述。

【关键词】语文教学;教育空间;核心素养

【中图分类号】G633.3【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2023)23—0090—06

自实施新课程改革以来,新课程理念呈现出以下特点:一是学生成为课程主体;二是课程实施是学生主动构建人生意义的活动;三是课程的学习活动以探究和创造为根本[1]。新课程关注学生与课程之间的关系,从实施角度来讲,更为注重理解、体验、反思、探究和创造等基本的学习活动方式。“空间”指人所处的具有一定范围和容量的环境,课堂空间以学生的身体为基点来确立,大体上可以分为室内空间和非室内空间,非室内空间指脱离了传统教室内师生共面的课堂形态,教学范围拓展到除教室以外的家庭、学校和社会大空间之中。笔者提出“从语文课堂的空间突破到新课程理念的创新落实”这一命题,意在通过合理设计,让学生突破传统室内教学藩篱,步入更广阔的空间视域,在真实的情境之中发挥主观能动性,调动主体已有知识经验和技术水平,全面发展语文核心素养,达成课堂与外界的统一、书本与实践的统一。

一、空间突破的价值溯源

现代学校实行“班级授课制”,以教室为单元固化了教学空间,长期的室内教学让教育者们囿于这种教学生态,无论是出于学生安全还是学习效果考虑,走出室外,成了一线教师讳口不言的话题。然而上溯至教育渊流,突破固定空间的语文教学方式有其独特的价值意义。

最早的《周礼·报氏》中记载,“养国子以道,乃教之六艺:一曰五礼,二曰六乐,三曰五射,四曰五御,五曰六书,六曰九数。”这六种要求学生掌握的基本才能,始于周王朝官学的贵族教育体系。其中,真正集中坐在房间中研习的主要是“书”和“数”,其他的四种科目都是在非室内空间中完成教授的。春秋时期,孔子率众弟子周游列国,“子禽问于子贡曰:‘夫子至于是邦也,必闻其政,求之与?抑与之与?’”[2“]必闻其政”是孔子的学习收获,这种收获不出游是得不到的。他在洛阳问道,在卫国问礼,在齐国“闻《韶》”而“三月不知肉味”,周游列国的收获为他整理“六经”打下了深厚的基础,甚至《论语》的哲理思想也大多产于此途。子曰:“志于道,据于德,依于仁,游于艺”,没有与士农工商的交流探讨和学习,孔子恐怕不会有这样一句“游于艺”的自得之言,因此,这里的“游”,还应当有行动上、空间上的属性。

盛唐诗歌之所以饱受赞誉,离不开那些天才的诗人、天才的作品,而他们的创作生涯又离不开现实空间和心灵空间的拓展深化。盖唐人学文,既有读书山林的静处,也有游历山河的远行,前者是后者的原始积累阶段,后者是前者的深化补充跟践行。比如,天才诗人李白曾在大匡山读书数年,然后毅然远行,出荆门,游江陵,下广陵,醉金陵,长安跨马,洛阳乘风,长期的游历生活为他的创作提供了大量的素材,太白山、峨眉山、庐山、黄河、秦淮河、长江、胡姬、美酒、游侠儿……这种饱览四方风土的阅历与诗人天生的浪漫性情相结合,大大拓展了诗人创作的品格,阔大的空间及其里面囊括的一切,不仅是诗人取法的对象,更是创作的源泉。“长风九万里,吹度玉门关”“黄云万里动风色,白波九道流雪山”“黄河之水天上来,奔流到海不复回”“水客凌洪波,长鲸涌溟海”……诗句里的空间跨度是何等辽阔,却恰恰构成了李白诗歌的魅力所在。

近代教育史上,陶行知先生继承杜威“教育即生活”这一教育理念,又进悟出“生活即教育”本土思想。他主张教育要摆脱班级授课制的制约,应该让学校成为一个类似于社会缩影的空间,学生在里面接受的是与生活紧密结合的教育,甚至学校这个范围还不够,要走出学校,在真实的生活中接受教育,他说:“‘学校即社会’,一切都减少,校外有经验的农夫,就没有人愿去领教;校内有价值的活动,外人也不得受益。”[3]因此,要打通校内外空间。值得一提的是,鲁迅在浙江两级师范学堂任教的时候,曾带领学生多次外出采集生物标本,领略杭州山水,增长见闻,其教育思想也有突破课堂空间的一面。陶行知的“生活教育”思想形成于中华民族内忧外患、社会形态剧烈转型的时期,这种打破空间壁垒,使万千学子目光关注到劳动和生活的理念为转折时期的中国社会注入了新的生命力、凝聚力和战斗力。

九十年代至今,对语文课堂空间的理解发生了三个阶段的变化。第一个阶段,机械地将素质教育跟课外活动等同起来,学校开展了很多课外活动,客观上突破了语文的课堂空间,但是因为这种课外活动的开展是机械理解素质教育的结果,即使在空间上有所突破,在实际教学效果上却成效不大,“但一些学者和教师认真地进行了反思之后指出课外轰轰烈烈搞素质教育,课上还是扎扎实实搞应试教育,说的和做的是两回事情。”第二个阶段,语文课堂空间回归教室,这一阶段的学者和教师认识到学生的主体性,于是在建构课堂教学模式上着重于学生的参与感,但是因为仍然受到传统“教本位”观念的影响,这样的尝试依然浮于表面,课堂实质上还是“满堂灌”的课堂,学生仍处于被动接受的状态。第三个阶段到了新课程改革,此时我们认识到语文课程不是单一的知识传递项目,而是系统的升级工程,学生在语文课堂上一切的知言行意,都属于语文教学的范畴,教学目标也不再局限于知识的传递,而是转向对学生核心素养的培养,在教学设计上,教师更加注重启发式教学,注重情境的设置跟课堂活动的开展,加之利用现代信息媒介拓展学生视域,课堂空间有所突破,不过仍然处于教室内部。现实意义上的空间突破是学校组织的相关研学活动,具有“读万卷书,行万里路”的传统游学思想的影子,然而又因为缺乏学科针对性与即时性,并不能算作突破语文课堂空间的主要形式。

二、空间突破的模式建构

(一)目标定位

室内教学作为语文教学的主要方式不容更改,但是面对具体文本和具体学情,教师应当选择性地安排室外学习课时,打破空间壁垒,才能收获“意料之外”的效果。那么,该如何决定要不要进行室外学习以及室外学习要达成什么样的目标呢?以《中国建筑的特征》一课为例,笔者从以下两个方面进行考量。

1.文本需求。《中国建筑的特征》是梁思成先生写的一篇介绍中国古建筑的科普文章,从文体上来说是科普说明文,这类文章首先注重信息的传递;其次注重说明方法跟论述逻辑;最后是语言艺术的出彩之处,比如本单元的《说木叶》就是其一。就《中国建筑的特征》来说,第一个点是要教师着重把握的,教材的单元学习提示指出:“……阅读本文,要注意文章如何用简明而又准确的语言介绍中国传统建筑的特点,重点把握所谓中国建筑的‘文法’和‘词汇’的含义……”但是文本又涉及了很多传统建筑的专业名词,造成较大的理解障碍,如,“在平面布置上,中国所称的一“所”房子是由若干座这种建筑物以及一些联系性的建筑物,如回廊、抱厦、厢、耳、过厅等等,围绕着一个或若干个庭院或天井建造而成的。”

现代人因疏远于古代建筑而造成的陌生感使我们很难理解“回廊”“抱厦”“厢”这些名词符号指哪些建筑实体,没有足够的观察经验,就算文本中有着极其详细的描述,学生也还是一头雾水。一般教师这时候会利用多媒体给学生展示对应建筑图片,图片的展示直观明了,学生可以对其有所了解,但是仍存在以下几个问题:①过多同类型的图片铺开在学生的眼前,会混淆学生的视线,使他们的观察发生错乱,还是搞不清每个建筑部位之间的区别是什么?②图片的展示是局部的、瞬时的,学生主观上无法构建起成型的建筑模型;③就展示图片并加以解释这一动作来看,多次重复操作会导致学生的疲乏,学习效果亦会随之下降。张载曰:“教之而不受,虽强告之无益。譬之以水投石,必不纳也。”由此,笔者想到不妨组织一场室外课,带领学生去往某处古建筑园区,现场指认建筑名称,再对照实体建筑解读文本。

2.学情状况。跟语文学习关涉最深的两个学情是学习兴趣跟学习水平,在考虑是否有必要进行户外课的时候,也要考虑到这两个方面。学习兴趣指“建构于学习者意识自觉的基础上,是借助听、说、读、写等行为而达至的一种身心参与状态。”[4]学习水平包括学习能力跟知识基础两个方面,是学生当前所在的学习梯度。笔者所授课的班级,一方面他们刚刚上过古文单元,精神兴味上都有些疲惫,面对这么一篇体量庞大、阅读难度高、考试关联小的科普文,缺乏内在动力,而生动奇趣的户外课在以自身知识水平为基础构建知识体系的过程中,学习是充满参与感、体验感、交流感的,可以有效调动他们的积极性。另一方面,基于该班学生学习水平,不宜把重点放在对文章结构、段落语句的解构之中,要先确保学生能够有效接收文章所承载的信息,户外课则能以最高效率完成这一目标。

(二)教学内容

1.符合文本特性。“教学文本的特性是基于教学文本的本质并在与其他非教学文本的关系中体现出来的特有的性质,一般可以分为要素特性与比较特性。”[5]要素特性是教学文本的一般教学价值,包括在听、说、读、写等方面具备的普遍价值要素,而比较特性是指跟其他教学相比文本的特殊之处,把握文本特性就是要把握教学文本的要素特性跟比较特性。比如《诗经·蒹葭》[6]:

蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。溯洄从之,道阻且跻。溯游从之,宛在水中坻。

……

这种回环往复的声韵之美,这种远近转折的画面之美,这种哀而不伤的情感之美,是《蒹葭》的要素特性,学生学习到这些,基本上就把握到了这篇诗歌文本的主要精髓。但是说到比较特性,《蒹葭》所表现的又是一种原始朴素的画面与朦胧的情感,不像“此夜曲中闻折柳,何人不起故园情”那般直抒胸臆,不像“古道西风瘦马,夕阳西下,断肠人在天涯”有意象可循,“蒹葭”就是芦苇,“蒹葭苍苍”景象无非指一片枯黄的芦苇丛。直白的翻译显得死板无趣,同时也会破坏这首诗的含蓄隽永,把握到这个特性,便能明晓在户外教学内容中,重点应当是引导学生体悟《蒹葭》的画面情感。

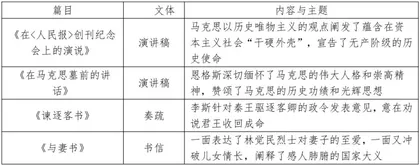

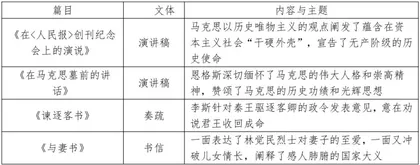

2.承担单元任务点。新课标发布以来,语文学习进入“学习任务群”“大单元教学”整体架构之中,现行的部编版高中语文教材以主题指向的方式编排单元篇目跟单元分布,每个学习单元都明确指出了单元学习任务,这些单元学习任务依托于多文本、多情境的单元学习生态群落,集中关联了人文主题、典型文学、语文学科知识等,室外教学作为典型的情境实践活动,在教学内容上也应当承担单元学习任务点。部编版高中语文教材必修下册第五单元选入的文章如下表所示:

可以看到单元文章的指向性非常明显,工具层面是要让学生学习不同的写作文体,人文性层面是让学生通过感受马克思、恩格斯、李斯、林觉民等人“天下兴亡、匹夫有责”的深远情怀,从而树立新时代青年勇于担当时代使命的意识。基于这些文本的学习,教材提出了“联系当下社会生活,以《我们的使命》为题写一篇不少于800字的演讲稿”单元学习任务点。

而要完成这个任务,学生首先要能真正感怀于杰出人物与伟大精神,然后才能对这个时代迸发出强烈的主体参与愿望,“情动于中而形于言”,没有真情真性的抒写,作品很容易流于呆板和套路化。其次,学生整体缺乏材料支撑,素材人物脸谱化,情感体悟空泛化,经历叙述虚构化,亦会导致行文枯燥乏味。

为了避免传统说教式的爱国教育招致学生厌烦心理的出现,笔者在本单元组织了两节户外课。第一节课带领学生去往本地的八路军驻军办事处纪念馆,学生实地观看图文资料,瞻仰革命先烈遗迹遗物,再听讲解员详细讲述当今的血雨腥风,由教师总结升华,最后在现场完成集体诗歌朗诵——《英雄祭》。第二节户外课是带领学生同越战老兵王元义面对面交谈,聆听真实的生死战斗。两次户外课前后衔接,内容重点仍然放在解决上述撰写演讲稿的两个困境。其一,在户外课的全过程中,教师要求学生随时做好笔记,无论是纪念馆里的图文资料还是老兵的口述,都要及时积累,以弥补素材的不足,史实的积累以及这个积累的元过程(即两次户外课的经历)都能极大弥补本次演讲稿撰写的需要,而且这种积累具有长期实用性,学生可以受益终身。其二,两次户外课本身就是一场春风化雨的心灵介入之旅,学生由去往纪念馆路上的激动兴奋,到身处纪念馆时的肃穆,再到聆听讲解时的认真,由在纪念馆的铿锵朗诵,再到老兵讲解时的潸然泪下,无一不在证明着心灵的深刻变化,学生在这个过程中不断加深对爱国事业的理解,不断觉醒使命意识和担当意识,“使命和担当”的时代主题由被动接受向自发执行转变,这同时也就完成了教学内容的第二个重点——心灵化成。由此可见,户外课与单元任务之间有着良好的互动关系,教师可以根据单元任务设计出一堂优秀的户外课,也可以通过户外课来完成一些特殊的单元任务。