基于可视化分析的理工科课程思政研究综述

作者: 任钊婷 樊娟 泽朗准【摘要】理工科课程思政是课程思政建设的重点和难点部分。文章通过对课程思政自进入国家政策议程以来第一个五年内相关期刊论文的梳理,发现研究热点集中在提炼大学物理、高等数学等相关课程的思政元素,并重点关注了相关专业课程的教学改革和教学设计;同时,发现刊文量快速增长但高质量成果占比偏低,作者来源广泛但尚未形成核心作者群,实践类成果较多但宏观理论类成果偏少。未来需加强专业课程教师和教育类、思政类学者的协同合作,更加深入系统地研究理工科课程思政的理论与实践问题,尤其要加强从实践中提炼理论、通过理论建构来指导实践方面的研究。

【关键词】课程思政;理工科;研究综述

【中图分类号】G641【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2023)24—0015—06

党的十八大将“立德树人”确立为教育的根本任务以来,“课程思政”逐步进入国家教育政策议程,2017年教育部党组印发《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》,第一次在国家级文件中正式提出了“课程思政”这一概念,并提出要“大力推动以课程思政为目标的课堂教学改革”。2020年,教育部发布了《高等学校课程思政建设指导纲要》,进一步明确了课程思政的教育教学意义,并从国家层面对高校“课程思政”建设作出了整体设计和详细部署。课程思政建设自进入国家政策议程至今已五年有余,从分科类建设视角来看,理工科课程思政是一个重点和难点问题。因此,在课程思政建设工程迈入第二个五年之际,对作为其中难点之一的理工科课程思政相关研究进行系统回顾和梳理具有重要意义。笔者通过对相关已有文献的系统分析,期冀探寻既有研究的重点与热点、现状与趋势、贡献与不足,从而推动理工科课程思政研究不断深化。

一、数据与方法

本研究的文献数据来源于中国知网(CNKI)期刊数据库,检索关键词“课程思政;理工科”,检索时间:2023年1月5日。共检索到423篇论文,经过人工判读、题目判别等方式删除会议通知、简介、外文论文等弱相关文献后,得到414篇有效文献。文献数据分析以普赖斯定律确定高被引文献、核心作者群和高频关键词等,数据可视化使用Citespace生成关键词共现图和高频关键词聚类图谱。总之,本研究综合使用文献计量分析法、可视化分析法和内容分析法等计量和评价理工科课程思政研究的重点、热点及发展趋势。

二、数据分析

(一)发文量演变趋势

将全部有效文献按发表年度序列绘制成“发文量演变趋势图”,可直观反映该领域的研究起始时间及其演变趋势。如图1所示,以中国知网收录的期刊论文为例,有关理工科课程思政相关研究始于2017年,2017年至2022年,发文量总体呈激增趋势。年度发文量峰值是2021年的150篇,2022年小幅下降为133篇,但与2017年相比仍呈激增趋势(如图1所示)。

(二)主要期刊与文献

1.主要期刊来源分布。统计发现,理工科课程思政相关研究成果刊载于190种期刊。首先,从主要来源期刊发文量看,其中,刊文量最高的期刊是《教育教学论坛》,先后发表了40篇相关论文,发表数量占总发文量的10%。同时,发文量排在前10位的期刊还包括,《高教学刊》发表了17篇相关论文,发表数量占总发文量的4%;《科教文汇》发表了15篇相关论文,发表数量占总发文量的3.6%;《广东化工》发表了14篇相关论文,发表数量占总发文量的3.4%;《教育现代化》发表了13篇相关论文,发表数量占总发文量的3.1%;《广州化工》发表了10篇相关论文,发表数量占总发文量的2.4%;《大学化学》发表了9篇相关论文,发表数量占总发文量的2.2%;《电脑知识与技术》发表了8篇相关论文,发表数量占总发文量的1.9%;《大学》发表了7篇相关论文,发表数量占总发文量的1.7%;《物理与工程》发表了7篇相关论文,发表数量占总发文量的1.7%。

其次,从主要来源期刊的影响看,发文量排名前10的期刊几乎均为非核心期刊。除《大学化学》的复合影响因子为1.680,影响因子超过1之外,其他期刊的复合影响因子均低于1。其中,《物理与工程》为双月刊,复合影响因子为0.613;《广州化工》为半月刊,复合影响因子为0.476;《高教学刊》为旬刊,复合影响因子为0.429;《广东化工》为半月刊,复合影响因子为0.429;《电脑知识与技术》为旬刊,复合影响因子为0.327;《教育教学论坛》为周刊,复合影响因子为0.283;《科教文汇》为半月刊,复合影响因子为0.245;《教育现代化》为周刊,复合影响因子由于停刊而缺失;《大学》为旬刊,复合影响因子为0.068。表明,相关研究成果的刊载平台有待提升,研究质量有待提高。

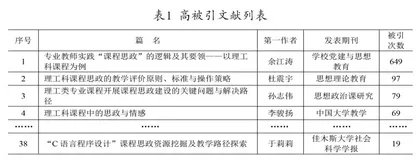

理工科专业课程思政相关高被引文献的主要特点如下:第一,高被引文献多发表在影响力较高的教育教学类或专业类期刊。诸如,《学校党建与思想教育》《思想理论教育》《中国大学教学》《高等工程教育研究》和《大学化学》等。第二,文章类型兼具宏观指导性和中微观专业性。既有诸如《专业教师实践“课程思政”的逻辑及其要领——以理工科课程为例》《理工科课程思政的教学评价原则、标准与操作策略》等宏观指导类论文,又有诸如《“课程思政”背景下有机化学教学模式探索》《立德树人格局下大学物理课程实施课程思政的特色优势研究》和《理工科专业基础课程中的思政教育探索——以〈水力学与泵〉课程为例》等中观和微观专业性针对性论文。第三,高被引文献之间的离散度较高。被引次数最高的文献高达649次,排名第二的文献被引次数骤降至97次,排名第38位的文献被引仅19次。

(三)核心作者与机构

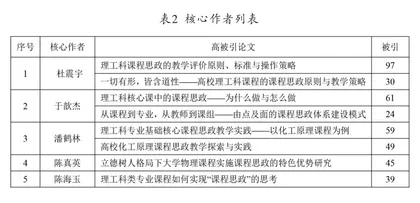

1.核心作者。核心作者是推动一个研究领域不断深化的中坚力量,也是评判期刊学术影响力的一个重要方面。文献计量学中,用于测评核心作者的指标有2个,一是评价重要性的发文量,二是评价影响力的被引量[2]。因此,根据赖普斯公式计算入选核心作者的最低发文量与最低被引频次,可得出:发文量最低标准为1.41篇、被引频次最低标准为19次。对符合以上标准的作者进行筛选后,最终筛选出5位核心作者,详见表2。同时,从核心作者群的生发角度看,这5位作者合计发文8篇,占总发文量的1.9%,远未达到赖普斯定律中形成学科核心作者群所界定的最低标准20%,意味着理工科课程思政领域的研究学者尚未形成核心作者群。

从核心作者发表的论文议题来看,既探讨为什么、怎么做等宏观基础议题,也探讨具体学科与课程的课程思政问题。从作者的所属学科来看,包含生命科学、机电、化学化工和土木工程与建筑等。

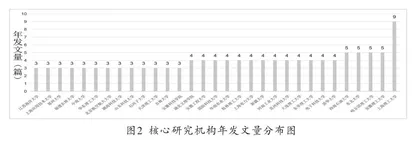

2.核心机构。研究机构分布是学术研究地缘特征的重要体现,尤其是通过对核心研究机构的分析,有助于深入了解该研究领域的学术重镇分布状况。根据赖普斯公式计算可得出,入选核心研究机构的最低发文量标准为3篇(详见图2)。

理工科课程思政有关的核心研究机构特征主要包括:第一,从学校类型来看,以理工和专业类高校为主;第二,从学校层次来看,“双一流”与非“双一流”高校大约各占一半;第三,从地域分布来看,核心机构分布最密集的地区是华东地区,高校数达到12所,分布较为密集的地区还包括华中和东北,高校数分别为6所和4所。

(四)研究热点

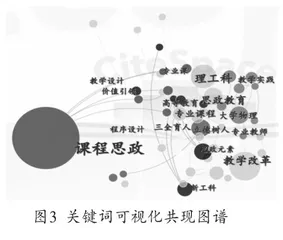

由此确定出现频次大于或等于14为高频关键词,筛选过后得到10个高频关键词,分别是课程思政(350次)、教学改革(75次)、理工科(48次)、立德树人(27次)、思政教育(26次)、大学物理(25次)、思政元素(24次)、新工科(16次)、专业课程(15次)和教学设计(14次)(详见图3)。

从以上高频关键词可以发现,理工科课程思政相关研究紧紧围绕课程思政这个核心议题,从教学改革、教学设计、专业课程开设等视角切入,深入探讨了课程思政如何服务于立德树人这一根本要旨。

2.高频关键词聚类分析。聚类分析法是进一步将高频词聚集成组,形成特定的几个词群,据此发现相关主题的研究热点[3]。通过CiteSpace聚类分析,将高频关键词汇聚为实践探索、理工科、教学改革、专业课程、思政元素、立德树人、教学设计等几大类。结合研究主题和高频关键词,现从以下几个方面对相关研究进行分类概述。

第一,理工科课程思政实践探索。首先,在理论阐述方面。余江涛等探讨了专业教师实践“课程思政”的逻辑及其要领问题。关于逻辑结构,研究认为“课程思政”的生成基础在于科技活动的后果是人文性的,着力关键在于科学思维启发,价值依托在于专业伦理渗透,落脚点在于为民服务;同时,从坚守专业定位、崇尚科学精神等四个方面阐述了专业教师的实践要领[4]。钱婷婷从顶层设计、课堂教学和教学评价等方面深入探讨了应用型高校的理工科课程思政问题[5]。其次,在具体实践探索方面。徐初东等探究了“大学物理”课程如何运用中华优秀传统文化资源开展课程思政问题,研究通过挖掘大学物理课程所蕴含的人文价值,提炼传统文化的科学价值,构建了“知识传授—文化传承—价值引领”三位一体的课程思政模式[6]。那俊等探讨了课程思政在计算机类课程中的实践问题,并以相关具体课程为例,分享了思政元素的融入经验[7]。杨振国等以“材料失效分析”为例,探讨了课程思政建设的内涵与实践问题[8]。

第二,理工科课程思政教学问题。首先,宏观层面,学界重点关注了理工科课程思政教学评价指标体系构建、教学评价原则与标准、实践教学模式等。孙跃东等采用调查问卷等多种方法,设计了针对学生、同行专家和教师三类群体的三个评价子系统[9]。杜震宇等认为,理工科课程思政教学评价要遵循忌机械、重感悟等四大评价原则,要坚持“六尚六忌”的整体性评价标准,要遵循思政评价融于专业考核、主观描述性反馈评价和量化问卷评价相结合,长期跟踪评价等评价策略[10]。甘玲从实践教学视角进行了探究,在提炼河北科技大学应用型人才培养模式改革实践的基础上,提出了五门“课程实践”加一门“社会实践”课程有机结合的“5+1”主题实践教学模式[11]。其次,中微观层面,不同学者结合本学科或专业提炼出了各自教学模式或策略。杭弢结合本校材料物理课程,探讨了材料专业课程思政的教学策略,主要包括以形象模型化解抽象概念、串联中西方同一时代历史故事、融入中国学者成就和传统文化等方法和策略[12]。刘启亮等以地理信息科学专业相关核心课程为例,探索提出了基于“思政案例库”的理工科思政教学理念与模式,并深入挖掘相关知识点的思政元素,实现了理念的落地[13]。冯颖专门关注了建筑类思政元素如何融入高等数学课程教学的问题,创新性地提出通过思政案例对学生开展美育教学,进而达到增强文化自信、传承中华文明的育人宗旨[14]。

第三,理工科课程思政与立德树人。学界从国家意识培养、大学生品格培养等不同视角出发,探讨了理工科课程思政与立德树人的融合理念与模式等问题。

蒋最敏等探讨了理工科“课程思政”中“国家意识”的塑造问题。提出将“中国故事”融入学科发展史从而树立正确价值观等三条实践路径[15]。鲁玺丽等探讨了理工科课程思政实践育人教学模式问题,提出加强专业课程的价值引领作用、发挥各层级部门的推动作用和发挥专业课教师的榜样作用等实践育人思路[16]。李骏扬提出以“润物无声”的情感模式开展课程思政教育[17]。杨和文等提出基于“全员育人、全过程育人和全方位育人”等“三全育人”理念的理工类高校“课程思政”工作模式[18]。王强等探讨了将科学家精神融入理工科课程思政的必要性和实施路径[19]。毕忠勤等提出了融入“四个自信”的理工科课程思政案例教学思路与模式[20]。刘松霞等提出了一条可以融入课堂的大学生品格培养模式[21]。