对小学生命科学拓展性课程的探索

作者: 俞晓东【摘要】生命科学的内容趣味性强,贴近小学生生活,往往作为小学生入门科学世界的启蒙内容。但是,关于生命科学内容的课堂教学往往会受到教学时间、教学素材、活动形式等因素的束缚。文章基于小学科学教材,从“资源开发”“平台建设”“目标验收”等三方面探索关于儿童生命科学教育的拓展性课程实施策略,解决了当前科学课堂教学的诸多难题,使内容题材更开放,组织形式更自由,目标定位更灵活。

【关键词】生命科学;拓展性课程;资源开发;平台建设;目标验收

【中图分类号】G623.6【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2022)01—0070—05

生命科学是研究各种生命活动的现象和本质,生物之间、生物与环境之间的相互关系,以及生命科学原理和技术在人类经济、社会活动中应用的综合课程[1]。生命科学涵盖领域广,发展潜力大,近年来活跃于世界科技前沿,作为21世纪自然科学的带头学科,正处于快速发展的阶段。但在此背景下,生命科学作为小学科学课程的重要组成部分,却是课堂教学的薄弱部分。很多教师因为生命科学领域知识内容综合性强、实验探究效果不佳、情感教育难度大等困难,在课堂教学和教研活动中或望而却步,或轻描淡写,或心有余而力不足。然而,在新课程改革下,教师可以突破教材的局限,开发利用新的课程资源,建设个性化的生命科学拓展性课程。

一、“资源开发”——学习内容的深入

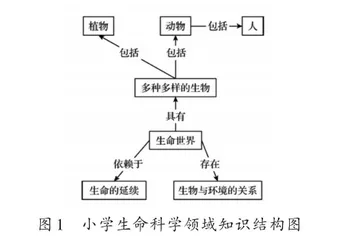

根据现行教科版教材的内容编排(如图1所示),在小学阶段,学生对生命科学领域的学习范围主要集中在动物、植物以及生物与环境的联系等[2]。学习目标的定位也是以认识简单生物的结构特征、生活习性为主。对微观世界的探索,生命本质的研究以及生物技术的应用等方面鲜有涉及或者浅尝辄止。

对于基础性课程而言,以认识、描述生物体和生命现象为主的学习内容是非常切合儿童在小学阶段的认知水平。但是,基础性的生命科学教学内容存在着局限性:

第一,知识结构系统性强而题材更新速度滞后于社会发展。

第二,学习内容涉及面广而学生个性化发展受限于课时编排。

第三,机理阐述理论性强而生活实际运用受阻于思维定式。

浙江省教育厅《关于建设义务教育拓展性课程的指导意见》指出:“拓展性课程指学校自主开发开设、供学生自主选择的课程。建设拓展性课程,着力于实施因材施教和个性化教育,促进学生全面而有个性的发展。”生命科学拓展性课程的开发应当考虑对生命科学领域有着更高向往的儿童的个性化需求。因此,拓展课程的学习内容要呼应生命科学领域的前沿信息,进一步提升学生探索生命世界的兴趣,并且为他们打开研究的深度空间,让他们体会到学以致用的成就感[3]。根据即时性、趣味性、实用性等特点,教师可以从以下几个方面开发生命科学拓展性课程的学习内容。

(一)生命科学的时代主题——“微观世界”

搜索当今生命科学的前沿成果,无一不是微观领域的突破。然而,“微观世界适合儿童研究吗?”这是很多教师的疑虑。其实,宏观生物学和微观生物学是人类对生命世界探索的不同视角。在微观生命科学快速发展的时代背景下,小学生对“新冠病毒”“克隆”“基因检测”等微观领域的词汇早已不再陌生。小学生对客观存在却肉眼无法分辨的微观世界充满着想象,往往用他们特有的方式去认识、理解微观世界,亟须教师给予他们认识、了解的机会。

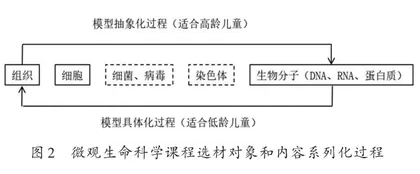

微观生命科学的课程选材对象和内容系列化过程可以用下图表示(如图2所示)。

模型抽象化过程是指儿童建立在一定的知识和方法基础上,向纵深学习的过程。比如,学生在六年级使用显微镜观察了洋葱表皮、植物叶表皮等细胞装片后就会思考“这些形态各异的细胞有什么相同之处呢?”“它们为什么会长成这样呢?”要回答这些问题,就要观察更多类型的细胞以及更细致地观察细胞内的结构。动植物细胞的结构差异、洋葱表皮细胞的大液泡、菠菜叶表皮的叶绿体、洋葱根尖细胞的染色体等能引导学生进一步了解细胞的内部结构,进而从光学显微镜下的可视化图像向电子显微镜下的抽象模型过渡。这样的课程编排对学生已有认知水平有较高的要求,适合对生命科学领域有着更高追求的高龄儿童选择学习,是对教材内容学习的提升。

模型具体化过程是指小学生从简单到复杂建构模型,并在此过程中从易到难用模型认识事物的过程,这一过程更符合低龄学生的自然认知规律。比如,小学生不需要知道分子是什么概念,他们可以用简单的组合材料或者画图等方式建构DNA双螺旋结构模型,并对这一简单模型逐步扩充到染色体结构、病毒结构甚至细胞结构。这是一个边做边学、边玩边学的过程。课程编排的基础是小学生对模型浓厚的兴趣和自身丰富的想象力,课程的作用是对教材内容学习的提前服务。

(二)兴趣的起点,服务的终点——“人体科学”

1.人体科学被称为最实用的科学。人类作为生命世界的组成部分,不断探索生命世界的奥秘以及生命世界中的相互关系,其根本目的是要服务于人类自己。小学生对动植物感兴趣的原始出发点可以归结于它们与自身的差异性。然而,生命世界物象万千,异彩纷呈,儿童在探索的过程中很容易被外界因素吸引,慢慢忽略了自身。这导致儿童甚至成人在生活中出现对人体科学知识不够用的情况。因此,拓展性课程的内容开发应当尝试增加人体科学的题材,帮助儿童更好地认识自己并养成健康的生活习惯。

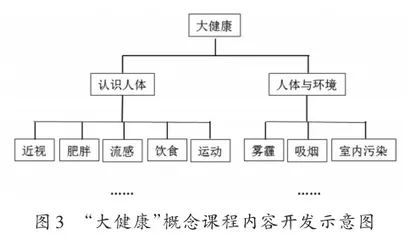

2.人体科学的内容涉及面广。教师可以从与学生生活关系密切的社会热点题材入手,逐步细化,形成系列化课程。比如,“大健康”概念下的题材开发(如图3所示)。可以由教材延伸,也可以针对社会热点话题展开学习研究。四年级下册《食物》单元可以延伸出“食物在人体内的变化”“饮食与肥胖”“饮食与运动”“我的营养食谱”等系列化学习课程。

(三)理论与实践的完美融合——“生物技术”

生物技术是人类利用生命科学研究成果服务于生活生产的有效手段。生物技术的应用实现了生命科学理论与实践的完美融合。开发生物技术领域的拓展课内容能够帮助儿童将教材中学到的生命科学知识和方法与实际生活相联系,能够提高他们对于生命现象的综合分析能力,还能够让他们切身体会到学习生命科学的成就感。

生物技术主要包括传统的发酵技术和现代生物技术。现代生物技术主要应用于微观领域,学生可以用上文论述的“模型具体化方法”认识学习。相比较而言,发酵技术则更适合儿童作为拓展课内容来学习,因为生活中酸奶、米酒、酱油等发酵食品随处可见。

生物技术的内容综合性非常强,学生在思维和动手上的参与空间都很大,题材也容易做成系列化的课程。比如,发酵技术中酿酒技术的学习。学生可以用市场上买的酵母和糯米自制甜酒酿,在活动中需要认识酵母菌,了解糯米的营养成分和糊化过程,后续还可以探究温度、水分、空气等因素对酒酿酸度、甜度等的影响,从而进一步对酵母菌的呼吸作用有深入了解。

二、“平台建设”——活动实效的提升

小学科学课倡导探究式学习。小学生通过各种形式的学习活动获取知识内容,训练思维方法,培养情感态度。教师组织学生实验、观察、研讨,就是在给他们的学习活动搭建平台。拓展性课程的活动组织更具灵活性、开放性,有利于活动实效的提升。

(一)突破课时局限,落实长期性活动

活动持续时间长是生命科学学习的特点,也是很多教师课堂教学的烦恼。在教科版教材涉及的生命科学部分中,“种植观察凤仙花”“养蚕”“种子萌发”“面包发霉”等活动都不可能在短时间内完成。受到课时的局限,教师在组织学生学习这些内容时既要考虑知识的完整性,还要考虑课程进度。有的教师还没等到凤仙花开花,没等到蚕吐丝就已经把单元内容全部讲完,有的甚至不做实验,草草了事,这些情况往往使得课堂活动效果大打折扣。

而一次拓展课的时间往往在两节课以上,教师在课时内容的安排上具有很高的自由度,学生有比较充裕的时间开展这些活动。比如,四年级“面包发霉了”一课的拓展。学生在课堂上开展分组实验难度较大,学生也没有充分的时间对实验结果展开充分的交流研讨。为了弥补这一缺憾,笔者结合当时社会热议话题——“大蒜是否真的具有抗菌作用?”开设“大蒜汁抗霉菌作用的实验与研究”这一长系列课程(如图4所示)。

此系列课程持续12天,实验结果现象明显,学生在活动期间定时观察、研究、讨论。此类长时间探究活动对儿童科学素养形成的促进作用是无法用教师讲解替代的。

(二)用“模型推演”的方法探究生命的机理

小学生命科学以观察、描述生物体特征和生命现象为主,也有涉及简单的生理研究。比如,“探究水葫芦能浮在水面上的秘密”“探究呼吸为什么会加快”“体验心脏的工作”“研究植物根的作用”“研究芹菜茎的作用”等课堂活动就是让儿童尝试对生命现象背后的机理进行初步探究并作出解释。然而,小学科学教材中探究生命机理的活动相对较少,思维层次较低,不能满足儿童的个性化需求。有些活动重于体验,难以让儿童探究到生命现象的本质。比如,教材“探究呼吸为什么会加快”这一活动中,学生先体验反复呼吸口袋里面的空气会有什么感觉,再检验新鲜空气和呼吸过的空气中氧气含量的差别。通过这一活动学生能够直接得出的是“反复呼吸,氧气含量会减少”。而呼吸加快的本质是“运动过程中人体耗氧量会增加”。这一课堂活动虽然能带给学生丰富的体验,但并不能直接服务于他们的探究主题。学生最后知道呼吸加快的原因很大程度上是依靠课本资料阅读,而非活动本身。

因此,在拓展课中适当增加对生命机理的探究是很有必要的,能够满足学生解释生活中生命现象的需要,提升学生分析生命现象本质的思维能力。此类拓展课目标的达成需要依托活动实效的提升,“模型推演”正是学生探究生命本质的较为有效可行的方法。下面,结合拓展课“吸烟与呼吸系统”,简单介绍“模型推演”在探究活动中的应用。

“吸烟与呼吸系统”一课是四年级《我们的身体》单元的拓展,也是与品德课“禁烟教育”主题的整合。在本课中,学生尝试用模型认识人体科学,用“模型推演”的方法进行简单的生理、病理研究。

在本课活动中,学生主要分三个阶段探究吸烟与呼吸系统的关联。

1.模拟观察。学生利用注射器、棉花、烟等材料建立模型,模拟吸烟活动,观察、记录各模拟材料发生的变化。

2.实情推演。学生根据模拟实验的现象,推测长期大量吸烟后真实的呼吸系统各器官会变成什么样子,并将画好的图贴在自己胸前观察、讨论。学生用画图描述头脑中画面的过程其实就是从模型向现实推演、过渡的过程。

3.验证补充。学生观看内窥镜下吸烟者肺部情况的影像。对模型推演的结果进行验证和补充。

三个阶段的探究活动是对学生已有认知和情感形成逐步增强的三层冲击。这样的“模型推演”活动效果是品德课上看图片和统计数据这些被动学习方式无法比拟的。

(三)营造更开放、自由的研讨环境

拓展课活动实效的提升还体现在活动后更开放、更自由的交流研讨氛围。每一位学生通过一项活动获得的信息多少都是有差异的,差异可能体现在现象、数据的描述上,也可能体现在活动过程的感受上,还可能体现在对实验结果的信任程度上。因此,活动效果的达成不仅取决于活动本身的设计,还要依托活动后的交流研讨。