家庭教育视角下中小学生核心素养培育实证研究

作者: 姚娜

【摘要】家庭教育视角下分析中小学生核心素养的培养是当代值得深度探索的话题之一。由于学生发展核心素养还受到地域的影响,因此,文章以家庭教育为视角,从影响因素、核心素养及地域特征为切入点,研究了陕西省安康市学生发展核心素养的现状。实证研究结果表明:家长对于核心素养的了解程度不足,亲子关系构建和提升途径较弱,家长学历普遍偏低,因此,研究建议全面提升家长对核心素养的认识,促进亲子关系构建;发展多元校外培训,保证学生良好的学习环境;抽丝剥茧有效发展学生核心素养。涵盖内容有通过多种渠道提升家长对核心素养的认识,倡导父亲的积极参与,家长要提升自己的学历和能力,不盲从,为孩子有针对性地选择校外课程。

【关键词】家庭教育;中小学生;核心素养;影响;实证研究

【中图分类号】G626【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2022)05—0060—06

近年来,从家庭教育视角出发,发展学生的核心素养备受社会各界关注。一方面,因为家庭教育作为促进学生核心素养发展的第一途径,在发展学生知识、技能、情感、态度、价值观等多方面凸显了教育启蒙性的重要性[1]。另一方面,由于家庭教育文化与观念的不同,学生直接或间接接触到的人、事、物不同[2],给予其不同的启发,使其核心素养的形成与发展存在差异。下面,笔者结合工作实践谈几点自己的看法。

一、家庭教育对学生核心素养的影响

中国学生的六大核心素养涵盖3个方面,分别为:自主发展、文化基础与社会参与,具体为6大素养,18个基本要点。《国家中长期教育改革和发展规划纲要( 2010-2020年)》中明确提出:家庭教育在教育改革和发展中的地位和作用,强调学校教育、社会教育和家庭教育要紧密结合,中小学生的核心素养培养是一项系统的工程,家庭教育、学校教育及社会教育缺一不可。而家庭教育作为非制度化的教育,在启发和发展学生核心素养上集文化、亲情、生活、教育于一体,家长扮演着不能缺乏、多种相异、不可替代的角色,如,学习生活的保障者、健康作息的引导者、任务完成的督导者、学习路径的规划者、文化教育的传承者、游戏娱乐的陪伴者等。也正是因为这多重的角色,让家长在发展核心素养的同时,容易顾此失彼,难以平衡工作时间与陪伴时间、学习任务与课外辅导等[3]。

(一)影响因素

已有研究发现,当代中小学生核心素养的形成受到心理、生理、经济、文化等多方面的影响。心理教育层面:80、90后的家长更多地忙于工作或者学习,陪伴孩子的时间与对教育投入的精力缩水严重,校外线下教育、远程教育日益兴盛,致使孩子身心俱疲;或是因为夫妻关系不和,亲子沟通受阻,致使孩子心理扭曲,变得孤僻、易怒,更有研究指出新生父母在家庭教育上处于摸索阶段,父亲又在家庭教育中有一定的缺失[4]。生理教育层面:现阶段,由于九年义务教育、两免一补、中小学营养早餐等政策的实施,学生的温饱基本解决,但部分家庭出现铺张浪费、暴饮暴食的情况[5],也由于电子产品的高度普及与学习任务繁重,引发学生睡眠严重不足,还因为“口号式”运动,使得学生健康素质下降,因此,需要在健康饮食、作息方面进一步努力[6]。经济层面:由于家庭教育的差异性大,城市与农村、不同家庭在学习环境的投入与搭建上有着显著的差异[7],包括信息技术环境、单独的学习环境等软硬件设施方面的投入[8]。文化教育层面:父母文化程度、传统文化教育、家庭教育观念等成为主要的影响因素[9],来自不同家庭的孩子,往往在作业的质量保证、学习思维的训练、传统文化的沉淀及教育成就期望上表现出不同,有学者曾尝试梳理了影响孩子核心素养的家庭文化要素,主要有父辈文化水平、家庭耐用品拥有量、家长对教育的参与程度、家庭对子女的教育期望及家庭的社会化模式[10]。

(二)研究现状

对于核心素养研究比较完整的成果指出研究热点大多还是聚焦于课程改革教育、社会教育、家校协作、课堂教育创新实践以及各学科各学段的核心素养等方面[11]。2017年的“课程改革专题”,探讨了学生发展核心素养的理论基础、学科课程整合、有效课堂教学及初中语文核心素养的培养,强调课堂内外教育的和谐统一[12]。在教育工作坊中,通过协作探究类的活动,提高学生的综合能力,培养科学精神、实践创新核心素养,同时要在家庭教育产品开发与活动开展上进一步丰富。在新模式的探索中,一是提倡家校协作,充分发挥家委会的作用[13],倡导以提升学生文化水平、促进学生自主发展、激发学生社会参与为目标的家庭教育途径的探索[14],在第十六届“中国青少年素质教育—成功教育”研讨会上指出“以学校主导下的学校、家庭社会合作共育模式研究”,且社会反响良好[15]。而且在第十七届的该研讨会上确定了20所学校成为青研中心素质教育研究实践基地[16];二是积极探索“1+3”的学习新模式,“1”是深度学习,“3”是通过自助、互助、师助的途径解决寻找和发现的问题,提升学生的综合学习能力,发展核心素养[17]。

(三)文献述评及问题提出

调研发现,在家长的眼中,各类教育的重要性为:第一是家庭教育(68.1%),其次是学校教育(30.6%),最后是校外培训(1.3%)。因此,家长作为家庭教育的第一监管者,在孩子核心素养培养过程中有着绝对的话语权,然而,从研究内容上,已有研究主要聚焦于家庭教育视角下发展学生核心素养的影响因素和家庭教育概况;从研究视角上,更多为评述与理论建议类的成果,缺乏从家庭教育视角下探索影响学生核心素养因素相关性的实证研究,而且由于地域文化背景的不同,家庭教育文化资本的不同,现阶段亟需提出区域性、针对性的建议与政策。因此,本文从家庭教育视角出发,以影响因素、核心素养及地域特征为切入点,运用文献法、实证研究法,研究影响陕西省学生核心素养发展的因素,为陕西省学生核心素养的发展提出针对性建议和意见,研究结果将为后期研究提供新的研究视角和实践基础。

二、实证研究设计

问卷内容设计来源于《中国学生发展核心素养》的总体框架和基本内涵,研究对象为陕西省安康市的五所学校的家长,实证分析分为三部分:一是对受测对象的基本概况进行描述性统计分析;二是探索影响学生发展核心素养的因素之间的相关性;三是探索不同影响因素对发展不同核心素养的差异性。为此,研究者从基本信息、影响因素、核心素养三个方面进行了《家庭教育视角下中小学生核心素养现状研究》问卷的设计,具体从研究工具设计、研究对象与数据来源两个方面展开叙述。

(一)研究工具设计

对于研究工具的设计主要经历了问卷内容设计和问卷信效度的确认。一方面,依据核心素养18个基本要点的内容,从基本信息、影响因素及核心素养三个方面设计问卷。通过专家论证,并得到多位家长的在线访谈支持,确定了基本信息学生的学龄段、亲子活动的开展形式、家长对不同教育形态重要性的认识及家长对发展学生核心素养的了解程度;影响因素包括亲子关系、家长学历、家长职业、家长工作时间、陪伴孩子的时间、为孩子选择校外培训班的数量或为孩子参与校外培训的时长等;核心素养部分主要了解家长对孩子人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新等六大素养的认识程度,每一方面涉及三个内容,共计十八个。另一方面,为了保证问卷的信效度,拟定初始问卷后,经“专家—家长—研究者”三方“评估—拟调研—试分析—再完善”的步骤进行信效度确认,对于不符合的选项进行删除与重新设计后,正式发放问卷。运用spss23.0,验证得出问卷的一致性系数为0.862,信度良好,可做因子分析。

(二)研究对象及数据来源

研究以影响因素、核心素养及地域特征为切入点探索区域中小学生核心素养发展现状及影响因素之间的关系,因此,本文将调研范围缩小至陕西安康市的五所学校,包括两所中学、两所小学和一所幼儿园。运用普查的方式,对上述五所学校的家长展开调研,共回收238份问卷,删除无效问卷后,共计229份,回收率为96.2%。运用spss23.0首先对受测对象进行描述性统计,涵盖对基本信息和影响因素的描述性统计分析,旨在提供学校能够充分了解中小学生发展核心素养中家庭教育的参与度;其次,讨论不同因素之间的相关性,以为教学参与主体提出有效改善家庭教育现状的合适建议奠定基础;最后,讨论不同影响因素在培养学生发展核心素养方面的差异性表现,让学校及家长对影响学生发展核心素养的因素有更深入的认识。

三、结果分析

(一)描述性统计分析

描述性统计分析主要是为陕西省安康市家庭教育概况进行统计分析,涵盖基本信息和影响因素的统计分析。基本信息统计分析:学龄段层面,处于小学阶段的居多,低年级61个,高年级87个,占比为64.7%;幼儿园23个,占比为10%;初中与高中共计58个,占比为25.3%。亲子活动形式层面,辅导作业者为130个,占比为56.8%;陪伴阅读者为87个,占比为38%;学科辅导班的为12个,仅为5.2%;做运动者为98个,占比为42.8%;做家务者为86个,占比为37.6%;分享所见所闻者为100个,占比为43.7%;玩游戏者为42个,占比为18.3%;看电影/电视者为93个,占比为40.6%;把玩电子产品者为17个,占比为7.4%;其他则占比为24%。家长对核心素养内容的了解程度整体呈现出一般水平(SE=0.065, Median= 3.00),非常了解和较为了解的占比(27.6%)与较为不了解和很不了解的占比(24.9%)基本持平。家长对不同教育形态重要性的认识已在前文说明,不再赘述。

影响因素统计分析:亲子关系层面,以父子与父女的为66个,母子与母女的为157个,共计占比为97.4%,其余仅为2.6%。家长学历层面呈现出学历偏低的情况,其中专科及以下为142个,占比为62%;本科为68个,占比为29.7%;硕士及以上占比为8.3%。家长职业层面,企业单位的有47个、事业单位的有50个及个体户为主要职业的有49个,占比分别为20.5%、21.8%及21.4%,务农的有68个,占比为29.7%,机关单位人数最少,占比为6.6%。家长工作时间层面,“8小时及以下”的为117个,占比为51.1%;10小时的为97个,占比为42.4%;其余为15个,占比为6.6%。陪伴孩子的时间层面,以“3小时及以上”居多,为114个,占比为49.8%;“2~3小时”的为52个,占比为22.7%,“2小时及以下”的为63个,占比为27.5%。为孩子选择校外培训班的数量层面,有109位家长选择了“1个及以下”,占比为47.6%;“2个”的为74个,占比为32.3%;“3个”的为30个,占比为13.1%;“4个及以上”为16个,占比为7%。孩子参加校外培训的时长层面,“1小时及以下”的为64个,占比为27.9%;“1~2小时”的为65个,占比为28.4%;“2~3小时”的为34个,占比为14.8;“3小时及以上”的为66个,占比为28.8%。

(二)影响因素相关性分析

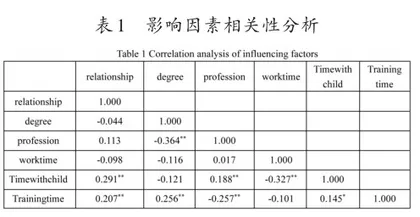

影响因素包括亲子关系、家长学历、家长职业、家长工作时间、陪伴孩子时间、校外培训时间六个,本文假设上述六个因素之间互为影响,显著相关。表1是运用spss23.0对六个因素相关性的验证分析,其中,要求Spearman系数在小于0.05水平上为显著相关,结果如下:

由上表数据分析结果显示:亲子关系与家长参与陪伴孩子的时间显示显著正相关(P=0.291);亲子关系与参与孩子校外培训班时间显著正相关(P=0.207);家长学历与家长的职业呈现显著的正相关(P=0.364),负号是说明学历越高的人在正式职业的占比越少;家长学历与孩子参与校外培训班时间显著正相关(P=0.256),说明学历越高的家长更愿意让孩子参与校外培训;家长职业与参与陪伴孩子的时间正相关(P=0.188),这说明具有正式工作的家长在陪伴孩子的时间上反而少;家长职业与参与孩子培训时间显示显著正相关(P= 0.257),负号说明有正式职业的家长越愿意陪伴孩子参与校外培训;家长工作时间与参与陪伴孩子的时间显著负相关(P=0.327);家长参与陪伴孩子的时间与参与孩子校外培训时间显著正相关(P=0.145)。