“互联网+”背景下家校共育的路径

作者: 靳玉琴【摘要】随着互联网的发展,“互联网+家庭教育”成为当前学校普遍应用的家校共育方式,使家校沟通更方便、及时、有效,为学生的学习和生活营造出更加良好的环境,更好地促进了学生的进步与发展。本文通过调查,结合实际分析了当前农村家校共育中存在的问题,并借助互联网的优势,从建立长效机制、利用网络共享平台、补齐专业教师短板、建立考评培训机制等方面提出相应对策,促进了新时代农村学校家校共育的良性发展。

【关键词】“互联网+”;家校共育;调查;路径

【中图分类号】G459【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2022)09—0046—04

20世纪90年代以来,我国教育开始重视家校共育问题,家校共育成为教育界研究的重要课题。教育学者马忠虎较早深入开展了家校共育模式理论研究,他认为家校合作,实际上是教育活动过程中,通过对孩子发展和成长最具影响的两大主体家庭和学校双方力量的整合,达到相互支持、共同教育的目的[1]。借助家校合作平台,学校教育将获得更多源自家长与家庭资源的支持,家长在教育孩子时也将获得更多源自校方及教师的方法指导。这一研究阐明,孩子受教育的过程中,家庭教育和学校教育享有地位的平等性和作用发挥的互补性,改变了我国教育领域长期以来形成的家庭教育理应从属于学校教育的认识,重新调整了家校之间的相互关系,有利于调动家长对孩子教育的积极性,凝聚家庭教育资源发挥巨大合力。另一教育学者黄河清则从家长、学校双方作用发挥以及学生成长发展三方面阐述了家校合作共育的意义及价值,进一步强化了人们对家校合作共育重要性的认识[2]。早期,教育家苏霍姆林斯基就指出,离开家校教育影响的一致性,学校的教育教学好比纸做的房子会倒塌下去[3]。可见,家校共育的重要性认识在教育理论与实践研究领域已达成共识。然而,在我国农村地区受客观条件制约,学校、教师、家长等参与主体认识上的偏差,家校共育问题长时间得不到正确处理和真正实施,成为制约农村学校长足发展的一大瓶颈。互联网的发展,带来了新一轮技术革命,为农村教育发展尤其是家校共育提供了前所未有的机遇和突破口。笔者以秦安县农村学校为例,通过访谈、问卷调查了解到农村学校家校共育的薄弱环节和存在的问题,探讨借助互联网搭建的平台和推动力,在分析研究的基础上,提出利用互联网媒介创新共育载体、拓展共育空间、丰富共育内容的相关对策建议,有效破解家校共育的瓶颈问题,从而助推农村地区教育事业更好发展。

一、家校共育的问卷调查及分析

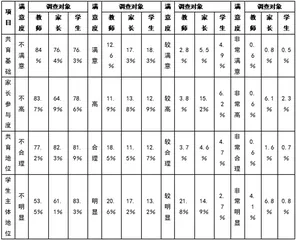

笔者深入调查秦安县四十多所农村中小学校,与256名教师、1786名学生、304位学生家长深入交流、探讨家校共育问题,并以问卷调查的方式做了比较准确的统计。

从上面调查统计结果分析看出,农村学校家校共育还存在着以下问题。

1.家校共育基础薄弱。从家长角度看,众多家长普遍认为孩子进入学校,孩子的学习、生活、安全就应该学校负责,家长最大程度满足孩子物质方面的需求,很少参与学校的家校共育活动,依赖于学校的管理,对家校共育缺乏正确的认识,与学校形成支配与被支配关系;从教师角度看,大多数教师认为农村家长教育观念落后,意识淡薄,与学校教育的配合力不足,给学校的正常教育教学工作增设了不少障碍;有部分教师认为,家校共育是班主任的工作,对家校共育工作存在一定的抵触情绪。从学校管理角度看,受教育教学质量的要求,学校更多关注各科的合格率和学生的升学率。可见,家校之间缺乏相互信任、理解与互动。

2.家长参与程度较低。一方面,大多数家长受教育文化程度普遍较低,知识更新不及时,教育理念陈旧,缺少教育子女的先进方法,与学校、教师主动联系沟通较少,习惯做“甩手掌柜”。如部分家长很少参加学校召开的家长会,会后也不主动向班主任或代课教师了解孩子在校的情况;另一方面,很多年轻父母常年在外为生活奔波,居家时间不多,孩子由“代理家长”的爷爷、奶奶隔代教育,家校联系不及时或家校共育主体缺位现象比较突出,教育、看护基本由学校承担[4]。缺少家长参与的教育,带有一定的片面性,影响孩子的健康成长。

3.共育地位不对等。作为家长,如果不能与班主任、各科教师做到有效沟通交流,仅凭孩子在家的举动很难及时掌握孩子在校的表现。而教师平时比较关注处于“两头”的学生,即成绩、表现最好的与成绩、表现最差的这两部分学生,尤其“后进生”家长成为与教师互动最频繁的对象。这样,教师一直处于支配地位,家长处于协助配合地位,家校共育存在形式化,无法达到预期的效果。

4.学生主体地位不明显。传统教育中,学校、家长都用成绩定性学生,很少关注学生德智体美劳等方面的发展,使得学生的主体地位得不到公平体现,家校共育的目标、方向就会相应出现偏差。这样的恶性循环在不知不觉中影响着孩子的一生。

二、“互联网+”背景下家校共育的路径

在“互联网+”时代背景下,充分发挥信息技术优势,建立家校共育平台,增强互动交流,挖掘家庭教育资源,加大探究、创新教育教学力度,激励家长积极参与学校教育,形成家校联动、齐抓共管的局面,让每一位学生都能找到适合自己成长、发展的空间,促使农村地区的教育为更多孩子的良好成长创建更好的平台。

1.建立家校共育长效机制,夯实家校共育基础。首先,学校要站在全局高度,认识到家校共育对于促进学生全面发展、协助学校办好教育事业的重要性,从家长中遴选出思想认识高、责任性强的家长代表与学校领导班子形成新的组织机构,共同参与到学校的计划制订、开展活动的商讨、重大事务的决定中,划分时间、区域责任,利用互联网的优势,与家长代表通过家校QQ群、微信群密切联系。学校的活动、做法需要征求家长意见时,可以先把信息分享给家长代表,再由家长代表转告给其他家长共同讨论、提意见;同时,家长代表可以把其他家长的意见传达给学校,以供学校参考;家长代表也可把搜集到的好的做法、其他家长在孩子教育方面积累的成功经验推荐给学校,学校适时宣传,取其家长可取之处弥补教师的短板。从而,学校与家庭之间形成思想、行动相统一的向心力,规范办学行为,更新育人理念,构建了命运共同体空间。

2.充分利用网络共享平台,实现家校有效沟通。大多数家长文化程度偏低、学生由爷爷奶奶隔代教养、部分教师对家校共育的抵触情绪等,诸多消极因素影响到学校立德树人、全面发展的正确导向。在建立家校共育长效机制的前提下,充分利用网络平台,加强家校交流频率,扩大网络平台交流领域,相互学习、共同进步。例如,教师利用网络平台给家长宣传、解读教育动态信息,让更多家长知晓国家教育发展目标、人才培养方向或给家长指导一些教育孩子的基本方法和基础知识。还可给家长讲述一些从逆境走向成功的典型案例,让家长对孩子充满自信与希望。也可为家长推荐一些健康、有益的读物,帮助家长提升自身能力。家长则可通过网络平台给学生介绍一些生活小常识,讲述在外务工的见闻、感受。也可与教师合作,通过录制短视频指导学生学习一些简单实用的刺绣、编织、工艺品的制作方法与流程,以此丰富学生的生活。这样开展家校共育活动,目标会更加清楚,更具实效。

3.补齐专业教师短板,尊重学生个性差异。当前,农村大多数学校存在教师短缺的现状,尤其缺乏有特长技术的教师。在这种情况下,家长就是补齐学校短板的最好生力军。学校积极主动邀请有特长的家长担当起学生大课间活动的主导者,这是对家长能力与责任的充分信任,也是增进家校关系的方式方法之一。考虑到农村大部分孩子父母常年不在家,按时来校指导学生的可能性不大,着力发挥互联网的优势,家长把大课间活动教学内容、动作指导录制成小视频转发到指定的网络平台,如手工制作类的刺绣、剪纸、捏泥人、彩陶烧制,歌舞类的民间小曲、说唱、腊花舞、武术等,大课间活动时再由教师给学生播放或在兴趣课上共同练习。长期坚持合作,丰富了学生的学校生活,弥补了学生的个体差异,改变了学校与家长之间支配与被支配的关系,在家长、学校中逐渐树立起以学生全面发展为目标的新教育形态。

4.建立考评培训工作机制,提升家校共育水平。仅仅依靠家校共育长效机制推动家校共育活动的有效落实还远远不够,更需要建立家校共育考评机制、培训体制,监督、推动家校共育任务落实。家校共育考评机制、培训体制负责人由家校双方共同产生,共同制订出家校共育考评方案,监督学校与家长的配合情况,依照考评方案定期考核,并将考核结果公示。对于在家校共育过程中成效显著的家长,教师予以肯定与表扬,并对其成熟的先进经验全面推广、交流;相反,对家校共育过程中因思想陈旧保守、方式方法不够合理、双方配合程度不协调的教师和家长继续培训、辅导,做思想工作,逐步转变观念。建立家校共育考评机制、培训体制是家校共育智慧的结晶,对家校共育起到了全程监督、促进、规范的作用,达到了教师、家长之间互帮互学,共同提高的目的,为家校共育活动创造出更加和谐发展的空间。

综上所述,在探索建立家校共育长效机制、实施考评培训工作、活用网络共享平台实现家校有效沟通、尊重学生个性差异发展、补齐学校专业教师短板等家校共育策略的基础上,继续不断深入探索、实践、总结、完善出一套行之有法、施之有效的家校共育策略,助推家校共育目标落到实处。

参考文献

[1]马忠虎.基础教育新概念:家校合作[M].北京:教育科学出版社,1999:158.

[2]黄河清.家校合作价值论新探[J].华东师范大学学报(教育科学版),2011(04):23-29.

[3]苏霍姆林斯基.给教师的建议[M].杜殿坤,译.北京:教育科学出版社,1984:539-540.

[4]刘启蒙.城镇中小学生家校共育问题及其对策[J].许昌学院学报,2014(03):146-148.

(本文系2020年度甘肃省“十三五”教育科学规划一般课题“‘互联网+’背景下家校共育研究”的研究成果之一,课题立项号:GS[2020]GHB3214)

编辑:徐春霞