学生历史学科核心素养的培养实践探索

作者: 耿春霄【摘要】已经启动的高中历史课程改革出现了教材内容多、课时少、教学计划难以完成等诸多不适应。基于此,文章提出了应对当前挑战的策略是,进行创新性的教学实践探究和优秀科研成果的推广;用发展学生核心素养的总目标统领教材内外的教学资源,做到理性判断,大胆取舍,分清主次;在课堂教学的各个环节、诸多具体内容中共同且有区别地体现课程目标要求;在重视对学生价值观念引领的同时,加强其学术精神的培养,以满足学生个性化发展和学科自身建设的需要。

【关键词】历史教学;课改与创新;资源与判断;核心素养;学术精神

【中图分类号】G633.51【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2022)10—0115—06

普通高中新一轮课程改革已经全面展开,历史教学在由“三维”课程目标达成向学科核心素养目标落实的转变过程中,表现出了许多方面的不适应。诸如五大核心素养高度凝炼,课标要求相对抽象,而教材内容则十分具体,如何在具体中体现抽象,进而提升素养,这是挑战;依照通史体例制定的课标和编写的教材,对历经义务教育阶段的学生人文素养要求很高,而高中课堂教学中反映出大部分学生的学科知识欠缺,丰富知识与发展素养怎样兼顾,这是挑战。课程难度大、教材内容多,而课时又特别少,单说较好完成学业水平考试任务就已经面临很大挑战;凡此种种,一线教师们都有不少困惑和不适应。本文结合笔者的教学实践,以《中外历史纲要》(上)第20课的教学设计为例,就目前新课标、新教材使用的相关问题展开实践性探究。

一、问题缘起

《中外历史纲要》(上)第20课“北洋军阀统治时期的政治、经济与文化”的课堂教学如同其他诸多课程内容的实施一样,是对一线教师专业素养和教学技能的现实考验。按照课程方案,本节课分配的课时为1节,教学时间40分钟,根据课程标准,学生要通过本节课学习“了解北洋军阀的统治及特点;概述新文化运动的主要内容,探讨其对近代中国思想解放的影响。”[1]老师们都认为,本节课课标要求很高,加之课本内容又很多,理解难度也很大,若按传统方法授课,规定课时内不可能完成教学任务。除此之外,新教材中“新文化运动”的历史叙述虽富有新意,但又比较简约,若教师不予指导,学生很难读懂,于是,学生无从“概述”内容,更谈不上展开“探讨”。其实这样的挑战对于已经进入高中课改的历史教师来说已经是司空见惯了。有挑战,就会有机遇。

我们要在迎接挑战的过程中发现和抓住机遇,而抓住机遇的关键是围绕课程标准及核心素养目标进行课堂教学的创新性设计和实践。

二、以课程标准为根本遵循,创造性地开展教学实践探究

课程标准是课堂教学的根本遵循,教材则是课程实施过程中可供选择的教学资源之一。人教版普通高中历史教科书《中外历史纲要》采用通史体例编写,为“大单元”教学提供了丰富的资源,充分体现了“纲要”的特点,但毋庸讳言,在教学设计和课堂实践中得心应手地使用该资源还需要进一步探索。当下,重要的是合理取舍教材内容,准确判断教学重难点,最大程度落实核心素养目标,确保教学计划的完成和学业质量水平达标。其实,课程标准的叙述中,“了解”“概述”和“探讨”等用词已经对不同层次学科素养发展提出了具体要求。“了解”指熟悉历史线索,知晓重大事件、重要人物和独特历史现象,这是课堂教学中发展核心素养的基础和起点;“概述”的要求则进了一步,那就是不仅要“知道”“懂得”,而且还能“叙述”,就是说可以给别人讲得“头头是道”;“探讨”的要求则更高,“探讨”需要“了解”“概述”做支撑,“探讨”是建立在历史理解基础上的历史解释,课堂上组织问题探讨,学生往往很感兴趣,实践也证明,师生合作探究对于提升学生学科核心素养效果好、意义大。根据课标要求,结合教学经验,我们确定《中外历史纲要》(上)第20课的教学重难点是新文化运动,而北洋军阀的统治则属于“通识”内容,可作为新文化运动的背景进行一般性了解。

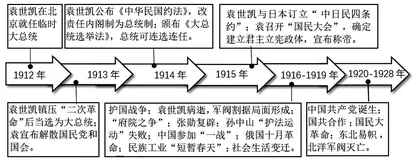

1.建构时空框架,梳理历史事物。根据以上分析,本节课我们选择使用“时间轴”图示和简介北洋军阀的政治统治和民国初期的经济发展状况。图示如下。

本部分内容的教学时间把握在15分钟左右,主要环节是:①创设情境导入新课。②引导增强时空观念。学生自主学习教材“袁世凯复辟帝制与护国战争”“北洋时期的军阀割据”“民国初年经济、社会生活的新气象”等三部分内容,在此基础上,师生合作依照以上图示梳理相关历史事物,并提醒学生做好课堂笔记。③合作总结历史阶段特征。如北洋军阀政治统治黑暗、民国初年民族工业进一步发展、同一时期思想文化新旧交替等等。

时空观念是历史学科的本质观念,是区别于其他学科学习和研究的基本意识和方法。教学中我们要抓住本部分内容历史时序跨度大的特点,用时间轴形象标注各重大历史事件和重要历史现象发生的先后顺序,在依照图示说明各历史事物之间关系的过程中使学生体会到潮流涌动,顺昌逆亡的历史规律,并使他们能够对1912年至1928年中国民主政治和工业化的曲折发展历程基本上了解,从而为接下来新文化运动兴起的讲授做好铺垫。用时间轴等图示方法往往能把纷繁复杂的历史问题系统化,能使学生逐渐形成把历史事物放在具体时空下分析评价的思维习惯,并养成工作、生活中化繁为简、抓大放小、举重若轻的良好品质。

2.增强实证意识,体现史料价值。请同学们阅读并解析以下史料:三年以来,……国中贤者,宝爱共和之心,因以勃发,厌弃专制之心,因以明确。……然自今以往,共和国体,果能巩固无虞乎!立宪政治,果能施行无阻乎?以予观之,此等政治根本解决问题,犹待吾人最后之觉悟[2]。

近代中国,救亡图存和思想启蒙是相互交替的历史任务,辛亥革命“救亡”未果,部分有觉悟的知识分子转而又进行“启蒙”,发起了新的“启蒙”运动——新文化运动。有学者认为这场文化运动在社会上掀起了思想解放的新浪潮,为新思想传播,特别是马克思主义在中国的传播提供了良好氛围和条件。

史料实证的概念不少史学家已有精准阐述,我们要用真实的历史遗存和历史记载表述真实的历史,真实是历史学最鲜明的特征,历史事物多如牛毛,历史记载浩如烟海,如何搜集整理,怎样甄别辨析是一门大学问[3]。中学阶段学生要懂得论从史出、史论结合、孤证不立,这是历史学科核心素养发展的基本要求,实证观念的强化和实证精神的培养会让学生们受益终身。史料教学近几年被广泛推行,史料呈现被广泛运用于课堂教学的各个环节,如同本节课引出新文化运动这一话题借用了相关史料一样。笔者认为中学课堂上专门进行史料实证技能的训练不合时宜,而是在使用史料说明问题时,一定要提醒学生重视它的来源和价值可靠。

3.关注学术动态,厘清历史概念。如“新文化运动”“五四运动”与“五四新文化运动”这几个概念。“新文化运动”也称“五四新文化运动”,足见五四运动与新文化运动的关系密切。中国社会科学院近代史研究员郑大华在2016年《史学月刊》发表的文章《五四新文化运动:“多元的文化观念”》,开篇即指出:“100年前《新青年》的创刊,标志着五四新文化运动的兴起”[4]。2019年在五四运动100周年之际,郑教授在《近代史学刊》(第22辑)发表的论文《“新文化运动”“五四运动”与“五四新文化运动”刍议》,则认为“新文化运动”是1915年至1924年间的一场思想启蒙运动,它与“五四运动”是两个不同性质的历史事件,不能统称为“五四新文化运动”。

对于郑教授看上去前后矛盾的观点,同学们有哪些观点和想法?笔者让学生结合教材叙述,合作探究。

在同学们各抒己见的基础上,教师可说明自己的看法,例如,新文化运动是近代史上又一次思想启蒙运动,或者说是一场更加深刻的思想解放运动;所谓“五四新文化运动”的提法很大程度上是为了强调“五四运动”和“新文化运动”的关系,五四运动后,新文化运动发生变化,启蒙思想更加多元,新旧文化,东西方文化,封建主义、资本主义、社会主义不同性质的文化广泛交锋;新文化运动的起讫时间是《青年杂志》创刊的1915年9月和国共第一次合作实现、国民革命拉开序幕的1924年1月,以1919年五四运动为界分为兴起时期和发展时期,此划分有利于全面、深入理解这场文化运动。

历史概念是历史叙述的手段和工具,概念不清,叙述自然不会有力,因此界定概念是中学历史教学的基本功和重要环节,讲解厘清概念也是发展学生历史解释素养的重要途径。

4.涵养家国情怀,培育学术精神。让同学们阅读教材“新文化运动的开展”,然后,结合之前“北洋军阀统治”的图示,合作完成两项学习任务:(1)谈谈新文化运动策源地——北京大学“爱国、进步、民主、科学”的光荣传统和蔡元培、陈独秀、李大钊、胡适等学界精英的家国情怀。(2)讨论新文化运动兴起的原因。对于新文化运动兴起的原因,教师可从政治、经济、文化等方面作如下说明。

辛亥革命失败,北洋军阀统治黑暗,共和制度遭到践踏,列强以支持各派军阀自保或争夺地盘为交换,加深了对中国的侵略,此时民族危机严重,需要探索新的救亡之道;民族资本主义出现发展的“短暂春天”,资产阶级强烈要求实行真正的民主政治,以更好地发展资本主义;旧思想、旧文化、旧礼教占据大多数国民的头脑,民主、自由、平等观念及理性主义、科学主义的精神尚未深入人心,共和、宪政的社会基础薄弱,再加上袁世凯上台后,规定“各学校均应尊奉古圣贤,以为师法”,文化领域出现尊孔复古的逆流,于是陈独秀、李大钊、胡适等先进知识分子勇立时代潮头,力挽狂澜,以敢为天下先的家国情怀,推动思想文化领域新一次启蒙运动兴起。

关于前期新文化运动的主要内容,人教社2000年版普通高中教科书《中国近现代史》(上册)和2017年版普通高中课程标准实验教科书《历史3》具体表述为,提倡民主与科学,反对专制和愚昧、迷信;提倡新道德,反对旧道德;提倡新文学,反对旧文学。而最新部编版教科书《中外历史纲要》(上)则抽象地叙述为,要拥护“德先生”和“赛先生”便“不得不”反对孔教、旧伦理、旧政治、旧艺术,“不得不”反对国粹和旧文学。新版本教材,在先进知识分子对传统文化,特别是对孔子及儒家思想的具体态度的问题上未引用史料,也未作出明确评论。笔者搜集到以下史料供同学们阅读和讨论。

材料1. 2017年人教版普通高中课程标准实验教科书《历史3》对新文化运动的叙述中陈独秀一针见血地指出:“主张尊孔,势必立君,主张立君,势必复辟”,“孔教与共和……存其一必废其一。”新文化运动期间,有人甚至提出“打到孔家店”的口号。[5]

材料2.陈独秀在给友人的信中写道:孔学优点,仆未尚不服膺,惟自汉武以来,学尚一尊,百家废黜,吾族聪明,因之锢蔽,流毒至今,未之能解。[6]

材料3. 1917年1月30日李大钊发表《孔子与宪法》一文,批评孔子是“数千年前之残骸枯骨”,孔子之道是“历代帝王专制之护符”,孔子言论“含混无界”,“无确切之域以资循守”。[7]

材料4.李大钊在1916年夏发表的《民彝与政治》一文中指出:“孔子之不生于他国,而生于吾华,他国之歆羡之者,或亦引为遗憾万千;而吾华之有孔子,吾华之幸,亦吾华之不幸也。”[8]

教师参与讨论:近代中国国内矛盾不断加深,救亡图存成为第一要务,生活在“千年未有之大变局”时代的先进知识分子陈独秀、李大钊等人,一方面从“一战”列强间你死我活的争斗中看到了西方工业文明的缺陷,但另一方面从现实出发,又不得不承认学习西方文明的必要性和迫切性。对于我们自己的传统文化,虽然他们也意识到绝非一无是处,甚至弥足珍贵,但为了“救亡”,他们宁愿选择公开批判,因为在他们看来非常时期要想布新,先得除旧。有学者指出,在近代中国,这种价值取向虽然对“革旧”有益,但也不免因用力过度而事与愿违,导致“革旧不足,立新未成”,大有矫枉过正之嫌。我们觉得对这场文化运动的理解和对诸多参与者言论的解释应该持理性和现实相结合的态度。