高中生物概念教学例析

作者: 何佳忆 王惠君 李媛

【摘要】新课程改革背景下所提出的“概念教学”重视提升学生思维能力,注重培养学生归纳、分析的能力。但数据统计得出,部分学生存在概念识记不清、概念不会用的问题,没有达到新课程标准对学生的要求。文章基于概念教学,优化了高中生物学教学方法,提出了概念的形成、巩固和强化这三个阶段,最终想达成学生掌握和正确使用核心概念的目标。

【关键词】高中生物;概念;重要性;形成;巩固;强化

【中图分类号】G633.91【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2022)14—0117—04

新课标指出课程内容要聚焦于大概念,学生要理解和应用概念。但是高考阅卷数据分析得出,学生设计题得分普遍偏低,这与学生概念的记忆模糊、概念的识别不清、无法正确运用概念有关[1],也与教师在授课过程不围绕重要概念组织教学,过于讲解细枝末节等事实性知识有关[2]。所以,要明确“概念教学”的重要性,不仅需要课前围绕概念进行教学设计,还需在课程中加深学生对概念的理解。

一、高中生物概念教学的重要性

1.有利于达成科学素养的基本目标。新课标中明确将学习者熟练掌握生物学基本概念作为生物课程教学后应达成的重要目标之一。而概念教学能帮助学习者理解本学科的科学概念,使其在头脑中能够以概念为节点构建知识框架,提高学生科学思维能力,符合课程教学改革的宗旨。

2.改变学生认知方式。学生被动学习获得的浅层知识点较易遗忘。“概念教学”可以转换学生的认知方式,进行有意义的学习并获得认知。学习者通过归纳、分析和分类概念的过程,达到锻炼学生逻辑思维的目的,并使学习者通过层层剖析知识点,主动加工知识点,形成概念体系。

3.促进教师素质提升。首先,采用“概念教学”方法对高中生物学教师提出了更高的硬性要求,需要教师对教学内容进行深入研究,筛选概念,分清主次,引导学生把时间用在重要概念上。其次,教师需要提高信息搜索能力,得到核心概念的发展动向和核心概念与生产实际结合的实例。最后,教师还要提高教学能力,结合多种教学方式,扮演好引导者角色,指引学生思维朝正确方向发展。

基于此,概念教学具有符合学习者年龄特点,切合教学重难点,满足学生主动学习需求等一系列优点,所以教师在教学时不仅要重视“概念教学”,遵循概念教学的一般过程,还要优化概念教学流程,使学生们对概念的理解、运用能力增强,发展学生的核心素养。

二、高中生物概念的形成

1.帮助学习者理解准确概念。学生由于受到固有思维的影响以及对前科学概念中的知识点掌握不牢,致使无法识别或者错误识别材料中所包含的知识点,很容易选择错误的选项或得出错误的结果。为减少上述情形发生,教师必须在课堂引导环节采取提问的方法,认识学生的前科学概念,以便在教学中修正学生的错误概念。例如,在“走进细胞”章节中,学生在课前可能会形成“病毒也有细胞”“病毒可以独立生活”的前科学概念,这就需要教师在课前进行教学设计的环节中,预想学生可能会犯错的知识点,并在导入环节有意识地提问学生,让学生说出错误的前科学概念。教师再根据“结构与功能相适应”的观点,放出病毒的结构图,让学生观察到病毒没有细胞结构,让学生自我打破前科学概念。届时教师再指出细菌自身的结构太简单,没办法自我复制、转录,所以病毒必须依靠寄主,侵入到寄主活细胞中进行转录和翻译,比如新型冠状病毒(CO? VID-19)首先通过呼吸道侵入到人体肺细胞,CO? VID-19是含单股正链的RNA病毒,“正链”意味着COVID-19病毒在进入宿主细胞之后,无须转录就可以利用肺泡细胞核糖体直接翻译成蛋白质,COVID-19因其结构简单提高了它的增殖速率,所以该病毒在全世界传播广泛[3]。通过举例和放新冠病毒图片的形式来纠正学生前科学概念,既有利于深入学生对概念的理解与体会,又能紧随时事,激发学生对高中生物这一学科的兴趣。

除了在导入环节找出学生的错误概念,教师还可以选择在课堂小节环节设计选择题来查明本班学生对知识点的掌握程度,避免学生在课后练习时反复识记和应用错误概念。另外,在巩固小结这一教学环节中,教师也可以通过设置问题串,检测学生对知识的学习情况,及时发现学生新的错误概念并纠正。例如,在“被动运输”这一节中,部分学生会把选择透过性膜的含义错误地理解为半透膜的含义,这就需要教师在巩固小结环节中有意识地向学生提问,考察学生对概念的掌握程度,帮助学生形成正确概念。

2.提供反例,帮助学生厘清概念界限。正例有益于扩大知识点的外延,反例有利于限制概念的范围[4]。教师在教学中,要善于选择易错概念的反例,帮助学习者明晰概念的定义,厘清概念运用的条件。例如,在界定DNA与RNA分布的时候,教师举出反例:DNA只分布于细胞核,RNA只分布于细胞质中。

引发学生质疑后,教师再举出正例,植物中含有携带遗传信息的半自主性细胞器(线粒体和叶绿体),它们被自身和细胞核所控制。在界定ATP时,举出反例:虽然成熟红细胞不含有线粒体,但是能进行细胞呼吸产生ATP。上述反例可以看出一部分知识点正确,一部分知识点错误,对学生知识水平要求不低,综上教师可以让学生以小组的形式展开讨论,并适时进行引导,让学生思考成熟红细胞是否含有线粒体?当学生思考得出成熟红细胞不含有线粒体,无法提供有氧呼吸第二阶段场所,无法生成ATP后,教师再给出正例,成熟红细胞不含有线粒体,仅存在无氧呼吸酶系,能通过无氧呼吸产生ATP。教师同时要引导学生思考成熟红细胞无线粒体的结构与红细胞运输O2的功能是相适应的,成熟红细胞进行无氧呼吸,能有效保证成熟红细胞运输O2的空间最大化,运输O2速度与效率最大化。成熟红细胞无氧呼吸第一阶段产生的ATP是为了确保细胞膜上离子泵的正常运转,能够保护低铁血红蛋白不被氧化为高铁血红蛋白,从而保证了氧气能正常释放[5]。

三、高中生物概念的巩固

1.利用三大模型深层理解概念。三大模型包括物理模型、数学模型、概念模型[6],学习者运用上述模型,有利于核心素养的培养。教师在授课中要帮助学生理解三种模型,鼓励学生自主构建概念模型,渗透培养学生识别模型信息能力,助力学生深层理解概念。例如,在“细胞的基本结构”中,最适宜采用物理模型中的结构模型去制作真核细胞三维结构,学生在建模中能弄明白细胞器的结构,摸清细胞器之间的关系,提高学习效率,增加对所学知识点的认知。结构模型是比较基础的模型创建形式,教师需要选择合适的教学内容提高学生建立物理模型的能力,在“细胞膜的结构与功能”一节中,教师可以选择以科学史为主线串起建构细胞膜的流程,具体如下:第一,选择人教版新教材必修一第42页科学史材料,以问题串的形式,引导学生自主思考得出建构细胞膜的物理模型需要制作两层磷脂分子层的结论,而后掌握细胞膜上含有蛋白质的知识点。第二,教师给出磷脂分子的关键点,即亲水头部和疏水尾部,再启发学生思量磷脂分子排列位置并完善模型建构。第三,教师展示出1972年桑格和尼克森提出了细胞膜的流动镶嵌模型,帮助学生完整建构物理模型。学生通过思考建构模型,不仅能增强识图制图的能力,而且能提高学生的逻辑思考能力。

2.比较归纳形成重要观念。新课程标准核心素养下的科学思维讲求学生基于生物学事实进行综合总结、演绎与推理等[7]。教师要引领学生比较归纳,引导学生思考知识点之间的关系,促进思维的深层次加工,发现新事物联系的过程。例如,在“细胞呼吸的原理与应用”这一节中,教师要引导学生树立比较和归纳意识,在自主梳理有氧呼吸与无氧呼吸中学习归纳的一般流程,进而培养学生自主归纳的能力。根据支架式教学原理[8],教师需要为学生搭建脚手架并提供合理帮助,此处的脚手架为归纳的一般流程,以细胞呼吸知识点为例,脚手架包括反应场所、条件、反应产物、生成产物、能量变化、特点及意义等七个方面。

教师要引导学生思考为什么选择这七个方面作为脚手架,促进学生思考并对七个脚手架的问题进行精细加工,讨论得出脚手架的内容与生命观念有关。最后,教师总结,反应场所、反应条件、终产物、能量变化都体现了生命观念,如反应条件可以体现稳态与平衡相调节的观点。通过以上步骤,一方面促进了学生对知识的理解,让信息在头脑里保持的时间延长,减少遗忘的概率;另一方面,也让学生厘清了归纳概括的一般流程,学会主动构建脚手架。

四、高中生物概念的强化

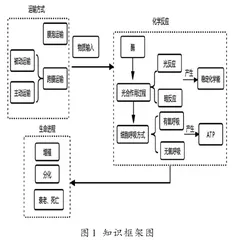

1.建构单元知识结构明确概念间关系。单元知识结构依托教材知识构建,是形成概念的结构基础[9]。学生在搭建单元知识结构过程中能自主思考并发现概念间的逻辑方向。思考的过程也是对概念进行复杂加工的过程。以“分子与细胞”为例,教师首先利用课程标准找到核心大概念,共两条大概念,概念1对应第一、二、三章内容,概念2对应第四、五、六章内容。本次以概念2作为建构对象,举例构建单元知识结构流程(如图1所示)。

其次,从概念2中抓住三个关键词,分别为代谢活动、化学反应和生命进程。最后,明确关键词的逻辑方向与关键词之间的关系。例如,代谢活动的逻辑方向组成有运输方式,其中包括跨膜运输的被动运输、主动运输、膜泡运输的胞吞胞吐;化学反应的逻辑方向组成有酶、光合作用和细胞呼吸;生命进程的逻辑组成有细胞增长、分化、衰老、死亡。关键词之间的逻辑关系为:代谢活动是基础,能进行物质的输入,化学反应处于中间地位,能转换能量并提供能量,最后才是细胞的生命历程,以此构建单元结构的。

2.概念的运用。贾德的水下打靶实验说明,对原理概括的越好,即对知识加工的程度越深,对新情境的迁移就越大[10]。人教版新教材必修一的“概念检测”模块,能够以判断和选择的形式检查学生对概念的掌握程度。教师不仅需要利用此模块来了解学习者的认知水平,还应该挖掘“拓展应用”模块,并基于该模块中真实的问题创设问题情境,引导学习者通过小组合作分析思考。以“细胞的分化”一章为例,拓展应用部分有植物组织培养和干细胞疗法两则素材,教师应该结合新闻、论文深入挖掘素材,以植物组织培养为例,教师可通过中国知网数据库搜索植物组织培养期刊文章,让学生了解真实的植物组培案例,本次课程中教师将刘生财学者的文章作为植物组织培养的应用前景作为案例,学生通过阅读此文章能再次接触植物组织培养概念,加深对概念的理解,并归纳出“拓展应用”模块第一题的答案,总结出植物组织培养能不受时间、空间的限制,有效率高、周期短的优点[11]。同时,该文章立足于现代种业工程的视角,展示了植物组织培养的原理与种苗繁殖培育、种质资源实例,拓展了学习者的认知面,让学习者了解技术发展方向,满足了学生的好奇心。该文章结尾处的一句话“一粒种子可以改变一个世界,一项技术能够创造一个奇迹”,可以唤醒学生的社会责任,指明学生未来发展的方向。值得一提的是,新版教材内容更多的与生产实际结合起来,不仅贴合学生探究的兴趣,还是教师课程资源设置的最佳素材。

总之,学生由于错误识记概念、概念内涵掌握不清晰等原因,无法基于概念框架层面识题、解题,因此,教师需要在学生接触高中生物必修一知识点之前先围绕“概念“设计教学,在课程教学中引入概念并向学生解释概念,让学生体会到概念的重要性。之后教师需要使用优化后的概念教学方法帮助学生掌握正确概念,厘清概念界限。当学生识记正确的概念后,教师可以借助三大模型训练学生构建模型的思维,培养高中生制备模型和识别课本模型的能力,进而帮助学生理解深层概念。然后,教师借助比较归纳法帮助学生整合所学概念形成重要观念,引导学生建构单元知识结构明确概念间关系,让学生站在概念框架的层面去思考并解决问题。最后,教师提供材料创设问题情境,让学生在解答问题中结合概念,了解概念与生产实际的结合,激发学生的学习兴趣。

参考文献

[1]颜悦.例析高考阅卷统计数据对高中生物学教学的启示[J].生物学教学,2020,45(09):53-55.

[2]刘恩山,谢虎成.回归概念教学的基本问题[J].生物学通报,2016,51(08):13-15.

[3]李振昊,高小玲,杨小娟,徐辉.新型冠状病毒核酸检测分析[J].检验医学与临床,2020,17(10):1313-1315.

[4]郭建鹏,彭明辉,杨凌燕.正反例在概念教学中的研究与应用[J].教育学报,2007(06):21-28.

[5]李依新,潘桂珍.哺乳动物成熟红细胞的呼吸方式[J].生物学教学,2007(08):68-69.

[6]赵占良.人教版高中生物课标教材中的科学方法体系[J].中学生物教学, 2007(03):04-07.

[7]中华人民共和国教育部.普通高中生物课程标准:实验[M].北京:人民教育出版社,2003:01-03.

[8]陈琦,张建伟.当代教育心理学[M].北京:北京师范大学出版社,1996:131-143.

[9]龚大洁,王晓川.从迁移的角度谈高中生物教材的习题设置特色[J].中学生物教学,2015(10):36-38.

[10]莫雷.论学习迁移研究[J].华南师范大学学报(社会科学版),1997(06):50-58+75-138.

[11]刘生财,张宁宁,林玉玲,赖钟雄.立足现代种业工程谈植物组织培养的应用前景[J].中学生物教学,2021(32):58-60.

编辑:张昀