“人文”作为一种生活方式

作者: 向晴

一个真正的教育者如何过一种诗性教育的生活,这是当前很多教育界学人正在探讨或始终在探讨的问题。从事教育,从某种意义而言,是在从事一份关怀心灵成长的事业。因此,当教育者要充当这样一个“引导者”时,自身是否拥有一份通透的心境去看待自我生命与他人生命的成长,是一个非常重要的价值命题。因为只有当教育者自身拥有丰沛润泽的心灵和一种诗性教育的生活,他才能以正确的理念去对待生活和自己的职业生涯。而这正是我在《博约微语》中所看到的生活状态和生命形态。与其说这本书是作者自身生活的点滴记录,不如说是作者对生命存在状态真实性与诗意性的积极思考。在日常的教育生活与工作生活中,在不断码字及与数字媒体的交互中,在静观时间流逝与生命流变之中,作者获取了一名教育者对自我生命的感知和对教育本质的深邃体认。

一

当我们不以教学和行政的视角去看待教育人的工作时,会发现这样一个事实:我们生活在“教育生活”中,并且始终带着思考去体认这样一种生活情调。人是一种“向世界开放”的存在,从这个意义来说,教育者同样是一个“开放的人”,我们必须始终保持一种内省式的生活,始终通过阅读、反思、对话、学习,去充实那个“不完美的自我”。而这样的生活,我们在《博约微语》中欣慰地看到了,并确信作者在试图用自己的生活体验,帮助我们理解眼前纷繁复杂而又飞速发展的社会。我们所认知的“教育人的生活”,理应是一种与环境不断互动、进行知识更新和观念生产的生活。以此来看待《博约微语》中的写作,就更能聚焦“人文”这一关键词所建构的世界。

如果说有什么可以帮助自身走出“庸常、狭隘”,并不断更新自我、刷新认知,不断抵达自我的“彼岸、高处”,那么阅读是最便捷最容易的方式,当然,也是最难坚持的方式。因为在一个“竞速”社会中,容下一份安宁闲适的生活是一种奢侈,我们面对着各种“加速主义”行为,面对“时间=效率”的思维定式,可能阅读很大意义上已被这种“加速派”的效率观侵蚀了。就如我们所依赖的“规律性阅读”和“长效阅读”,似乎正在被人们在“听书”和压缩式的“目录式读解”中被放逐了。

《博约微语》作者每天记录自身的“阅读生活”,本质其实是“与书共舞,其乐无穷”。在书中,我们看到了孔子、王阳明、梁漱溟、钱穆等贤者学人的书籍和思想对作者影响巨大。每个人既是不断与环境互动的“产物”,当然也是“观念的产物”,换言之,每个人都是阅读的产物,因为阅读形成了每个人不同的观念和知识结构,造就了千差万别的人。作者日常的“人文阅读”已然在给彼时或当下的自己进行自我更新和系统迭代。无论是一线教师还是教育行政管理者,自我观念的更新、与时代观念的同频共振,既是自我对教育认知的深入,也是日常工作中保持思维敏锐度的需要。因此,当我们在谈论人文阅读时,不要动辄以“有用”或“无用”作为衡量的标准,否则就会走入一种“庸俗化理解”的误区之中。“无用之用,是为大用”这一古训极富辩证法的哲理,人文阅读的“有用”正是体现在它无时无刻的“无用”之中,以“无用”的“存在性”来充实我们的灵魂,以“无用”的“目的性”来对待自己的职业和生活,这是你我应该做的事情。

二

时代已然走到了更加需要人文阅读的时刻,因为技术主义的“无孔不入”加速了“人的自我空心化”,我们迫切需要长效且持久的人文阅读来抵抗娱乐化、浅薄化、茧房化观念认知的戕害。因此,如何在这种肤浅化的认知中抵达尚未认知的教育世界,是应有的题中之义。人文教育是一种理想教育,人文阅读是进入这种教育形态的绝佳途径,本书作者向我们呈现了这样一种难能可贵又相对简单的方式。书中鲜活呈现的“日记体”形态,近乎每日记录,或长或短,或深或浅,或委婉或直白,微言大义有之,长篇论述有之,让我们看到了作者思考的痕迹,以及一种令人无比感佩的珍贵精神。这种坚持,除了热爱别无解释。因此,人文阅读是一种自我生活内驱力的展现,它蕴含着作者对生活的珍惜、对记录意义的诠释、对自我生命痕迹的珍存。

书籍这种阅读媒介相对容易获得,在出版市场化的今天,人文阅读理应成为现代人的一种生活方式;作为精神消费的一种,人文阅读也应成为教育者的主流消费。诚哉如斯,作者不仅做到了,而且用笔记录下抵达这种生活的可能性,它是纯然的关于教育者的幸福生活,是一种积极、开放、主动拥抱世界的热烈生活。你可以在作者的记述中看到他对梁漱溟《人心与人生》的理解、读《论语》的常解常新、对钱穆先生《复兴文化之心理条件》的延伸诠释、谈论曾国藩的读书之法、对王阳明的推崇,亦可看到他对西方哲学家叔本华的认知、对凯文·艾伦《故事思维》的见解,还能看到他对很多人文话题,如“智慧人生”“用心做事”“保持笃定”“记忆乡愁”“事上练”等的感性认知。这是一位教育者的生活,他的真实让你看见,他的丰盈让你看见,他的智性同样也让你看见。

三

人文阅读必然生长出人文精神,这种精神的存在对于教育者的思想和生活是十分重要的。教育本身就包含一种无所不在的人文意蕴。什么是教育?教育本身承载着人的全面发展的可能性,其中最重要的就是人文精神的成长。德国哲学家雅斯贝尔斯在《什么是教育》中说“教育是人的灵魂的教育”,并反复提及“教育的过程首先是一个精神成长的过程,然后才是科学获知的一部分”。因此,我们有理由认为,由人文阅读催生出的人文精神作为一种内生性的勃然之力,必然让我们的心灵更加强壮、视野更加宽广。教育工作者在我们的教育生活中也必然涵养着这样一种人文精神,正是这种精神的存在,才让我们更加关注“人之存在”的问题,更加关注我们的生命质量。作者日常生活中的点滴片刻都汇聚成了这样一种生命形态,也许是在古琴悠扬的声韵中,也许是在下班路上的一张夕阳晚照中,也许是在一天学习参会后的闲适散步中,也许是在太极晨练的一次“云手”中……不一而足,让我们尽情体会到这种人生的变化与流动,它们关乎心灵的丰富和灵魂的惬意。

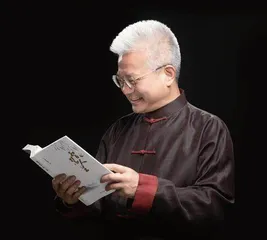

一个人的样子就是他灵魂的样子,本书作者恰是这句话最好的注脚。他是位博学儒雅、宽厚睿智、光风霁月的长者、智者、学者,他标志性的灿烂笑容,他的开明开放,他的格局情怀,让每个走近他的人都有种通透的快感。他也是我见过的最勤奋的人,这些年有许多谈读书、论教育的著作正式出版,撰写了许多相关专栏,孜孜不倦地用中华优秀传统文化中的价值理念、思维方式、行为规范和人生智慧为读者剖析生命的种种,指引可能抵达的境界和高度。对于诸多教育生活中的难题、困惑、困境等,本书也提出了切实的解决途径和方法。

作为一位有着近四十年教育工作经验的“老教育人”,他说:“截至现在,我只有一个职业,那就是教育工作者,不是当老师,就是做教育。”这句话朴素却坦诚真挚。只有如作者这般对阅读和教育付出热血和热情的人,对理想教育充满温情和敬意的人,才会如此直言不讳,如此真情流露,如此直击人心。作者持之以恒的阅读习惯、超高的写作激情,让无处安放的思想一一行诸笔端,唯如此才能始终保持一种内省式的生活,在忙碌的生活和繁杂的工作中始终保持内在的笃定和平静。毋庸置疑,这是人文阅读的益处,正是那些你在阅读中交往的伟大灵魂,他们的顺境、逆境、人生哲思给予你面对生活风浪的勇气和定力,也才造就了每一个非凡的你我。书中智性的语言和思想的光芒,足以照亮你努力的方向。我们所要做的,就是打开它,打开一个智慧引领的美好世界。