基于“双驱动+二二六”模式的高中拔尖创新人才培养

作者: 周弋林

*基金项目:广州市“十四五”规划重点课题“粤港澳大湾区背景下中学与大学贯通式培养创新人才的路径研究”(202213965)。

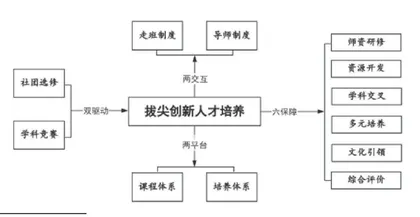

[摘 要]广州大学附属中学近十年以来实现了跨越式发展,学校以“做最好的自己”为支撑,以“亮剑精神”为指引,探索符合广州大学附属中学的拔尖创新人才培养模式,形成了“社团选修+学科竞赛”的驱动模式,构建了“课程体系+培养体系”的发展平台,打造了“导师制度+走班制度”双交互模式,以“制度保障+资源互动”为导向,提出了六条基本保障措施,最终形成了基于“双驱动+二二六”模式的拔尖创新人才培养模式。

[关键词]“双驱动+二二六”;拔尖创新人才;培养模式

党的二十大报告中指出,“要加快建设教育强国、科技强国、人才强国,坚持为党育人、为国育才,全面提高人才自主培养质量,着力造就拔尖创新人才”。立足于拔尖创新人才的核心素养和关键能力,以学校为单位开展拔尖创新人才培养的探索,以实现基础教育拔尖创新人才培养的高质量发展,具有重要的战略意义和深远影响。

广州大学附属中学是一所国家级示范性高中,近年来,学校积极推进新高考改革,以顺应国家高考招考制度的变化。学校从反思“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题出发,以为党育人、为国育才为根本理念,做好拔尖创新人才培养的顶层设计,探索出了“双驱动+二二六”模式的拔尖创新人才培养方案,即以社团选修、学科竞赛为驱动,打造完备的课程体系和人才培养体系,坚持导师制度和走班制度,以做好学生的兴趣培养和学科引领,并由学校做好六大保障工作:“师资研修”“资源开发”“学科交叉”“多元培养”“文化引领”“综合评价”,创建符合广州大学附属中学特色的拔尖创新人才培养模式。

一、“社团选修+学科竞赛”双驱动,推进拔尖创新人才培养多赛道加速

拔尖创新人才的培养是多维度、多角度的,旨在落实全面育人的教育理念,针对学生的学习特点,广州大学附属中学开设社团选修课和组织学科竞赛,尊重学生的兴趣爱好和个性发展,以拓展学生的知识能力,提升学生的综合素养,丰富学生的业余生活、增强学生的学习体验。

(一)社团选修基于学生的个性化发展,驱动创新能力提升

社团选修面向学生的学科拓展、个性化特长,以提升学生的基本素养,基于学生的兴趣爱好,开设科创优才类课程,包括馆校合作、英才计划、双融双创、科技创新、科普联盟、高校共建平台等系列课程。学校基于拔尖创新人才培养的目标,立足于拔尖创新人才的核心素养和关键能力,明确各类课程的育人目标和培养任务,加强课程的纵向衔接和横向配合;创新课程内容,增加课程的实践性和体验性,使学生在自主、合作、探究中提高学习能力;调整课程方向,以开发学生潜能、发展学生特长为核心,丰富个性化社团活动,开展创新实践等活动项目,培养学生的创新技能、提高学生创新素养。

(二)学科竞赛面向国家的战略性需求,驱动基础能力提高

拔尖创新人才培养是新时代中国教育现代化发展、建设教育强国的重要支撑,是实现中国科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略的重要渠道,全力做好学科竞赛,就是在为拔尖创新人才培养提供强有力的着力点。学校目前开设了数学、物理、化学、生物、信息五大学科竞赛课程,各个学科面向不同基础的学生,分别设置了基础性课程、拓展性课程和研究性课程共三个层次的课程方向,学生参与度高,兴趣浓厚,受到各个年级的同学的广泛好评,并在近些年的全国比赛中,屡次实现重大突破。在竞赛课程的学习中,渗透德育辅导,开展爱国主义教育,鼓励学生关注科技前沿和大国重器,让学生在开展基础学科拔尖学习的同时,埋下一颗“投身科学研究、谱写科技强国建设”的种子。

二、“课程体系+培养体系”二体系,构建拔尖创新人才培养新发展平台

拔尖创新人才的培养需要建构完备的课程体系和培养体系,为学生个性化的发展提供基本的课程保障和提升空间。秉持着面向全体学生、促进全面发展、培养个性特长、为学生的终生发展量身打造的教育理念,以“做最好的自己”为行动指引,不断优化课程体系和培养体系,构建拔尖创新人才培养新发展平台。

(一)“社团选修课”打造多元化发展方向

为了给学生提供多方位的选择,学校特开设选修类课程,让学生针对不同的方向进行课后拓展,学生结合个人兴趣进行选择。选修课主要针对四个方向:学科拓展类、个性特长类、基本素养类、科创优才类。其中,学科拓展类是基于必修和选择性必修基础上设计的学科拓展、提高及整合性课程,个性特长类是基于学生的多样化需求和个性发展,结合教师专长和学校特色开发的课程,基本素养类是基于学校“四有”拔尖创新人才培养目标开设的特色校本课程,包括国学育魂模块、心理健康、生涯规划等,科创优才类包括馆校合作、英才计划、双融双创、科技创新、科普联盟、高校共建平台课程建设等系列课程。

为了丰富学生的课余生活,学校特意成立多个学生社团,针对社团的种类开设社团课程。社团类课程分为体育类、人文类、艺术类、科技类、非遗类等类别。体育类社团课涉及羽毛球、瑜伽、篮球、足球、田径、跳绳等,人文类社团课包含阳光心理、皇华文学、广附模联、法律实践等,艺术类社团课包含舞蹈、民乐、配音、合唱、街舞、摄影、书法、绘画等,科技类社团课包含观鸟、航空、计算机组装维护等,非遗类包含舞龙舞狮、京剧等。

(二)“竞赛选修课”定位科学家培养方向

基础学科拔尖创新人才培养离不开竞赛课程,学校特开设数学、物理、化学、生物、信息竞赛课程,各个学科的竞赛课程紧紧围绕拔尖创新人才培养目标,以培养未来的科学家为导向,立足于学生的个性发展,为学生提供专业的发展平台和阶梯式的课程资源,每一学科均开设基础性课程、拓展性课程和研究性课程,基础性课程以学生的兴趣为基础,对相关课程进行延伸和校本化改造;拓展性课程拓宽学生的视野,提供新的学习平台,提升学生的思维能力;研究性课程主要是侧重于学生获得前沿性、交叉性的综合知识,体会科学家的研究精神。

三、“导师制度+走班制度”二制度,打造拔尖创新人才培养双交互模式

拔尖创新人才培养需要为学生提供更具有个性化的辅导,针对不同层次的学生要给予不同方向的指导,面对不同兴趣的学生要创造更有利于学生发展的教育环境,为拔尖创新人才培养提供不同的交互方式,导师制度能够挖掘拔尖创新人才交互的深度,走班制度能够拓展拔尖创新人才交互的宽度。

在高校的学生培养模式中,导师制度要更加常见,而在中学实施导师制度则会有一定的局限性。但在拔尖创新人才培养中,导师制度更有利于追踪学生学习的情况,及时反馈学习效果,并对后一阶段的学习方向提供个性化的参考,让学生在进行深度学习和高效学习上有更高效的反馈,从而挖掘拔尖创新人才交互的深度。

构建走班体系更有利于学生与学生之间、学生与老师之间、学生与学科之间有更多样的交互性。以竞赛生为例,由于在实施拔尖创新人才培养过程中,会设置不同的竞赛课程,基于学生的差异和个性化需求,学生会根据自身的学习能力、学习兴趣、个人发展进行选择。由于课程较多,同一个行政班级的学生的需求无法做到统一,因此,学生可以自由选择不同的选修班开展学习活动,兴趣相同、基础相近的同学会选择到同一个班级,有利于学生与学生之间的交流;学生的走班制度可以让学生有更多的选择空间,使学生与老师执教的交互更加通畅;而走班制度也打破了传统的教学壁垒,使学生与学校的交互更简单,实施走班制度能够拓展拔尖创新人才交互的宽度。

四、“制度保障+资源互通”六保障,助力拔尖创新人才培养高质量发展

为了统筹拔尖创新人才培养的全方位发展,学校成立“创新中心”,由创新中心牵头组织学校拔尖创新人才培养的实施,建立完善的制度,以便于对学校的相关资源统一规划,保证拔尖创新人才的资源互通,为拔尖创新人才培养提供更多的便利。

基于“制度保障+资源互通”为导向,学校从师资研修、资源开发、学科交叉、多元培养、文化引领、综合评价六个方向提供保障,助力学校拔尖创新人才培养的高质量发展。

(一)师资研修,保障拔尖创新人才培养深度

创新中心针对师资研修,开展了多样的学习活动。不定期的邀请国内外顶尖的拔尖创新人才培养团队和专家,开展学科拔尖创新人才培养为主题的讲座;聘请高校的教授,开展大中衔接培养的指导;组织学科组外出,赴高校进行集中学习;与清华大学、北京大学本科招生办联合举办学科前沿讲座,拓宽人才培养团队的视野;分学科开展集体研修、集体备课,组织同课异构、磨课活动;组织教师沙龙,相互出谋划策,利用集体的智慧解决老师的困难;赴名校参观学习,对照拔尖创新人才培养的优秀团队,吸纳成功的辅导经验。

通过不同方式的师资研修活动,不断提高创新中心的战斗力,形成了一支政治素养过硬、专业能力突出的教师团队,保障拔尖创新人才培养的深度。

(二)资源开发,保障拔尖创新人才培养速度

为了提高拔尖创新人才培养效率,保障拔尖创新人才培养速度,学校在硬件设施配置、信息技术支持、学科资源平台、校本课程创建四个方面进行了调整。

1.硬件设施配置

针对部分课程设置专用的教室,如竞赛课程设置了专用的学科竞赛教室,科技创新的选修课开设了专用的科学技术专用教室等,学校高标准的建设现代化、开放式、互动式、自助式的实验室和创新物化平台,打造先进的人工智能实验室等。

2.信息技术支持

学校组织电教中心更新设备,提供前沿的数据库支撑,为各个学科准备系统的课程平台和课程内容,利用人工智能服务提供课程辅助。

3.学科资源平台

为了加强学科内的交流和学科间的互动,创新中心联合电教中心提供资源云平台,各学科的教师可将上课的相关资料上传至云平台,供其他老师查阅和补充;通过加强外部交流,吸纳更多的课程资源,为教师的学习提供更多的帮助。

4.校本课程创建

社团选修课结合课程内容开发校本课程,编写校本课程教材,制定课程规范和课程服务方向;竞赛课程制定符合学生情况的基础性课程、拓展性课程和研究性课程,明确教学目标和教学重难点,立足于学生的学科核心素养,服务于拔尖创新人才培养目标。

(三)学科交叉,保障拔尖创新人才培养广度

拔尖创新人才培养并不是单纯的一个学科的培养,而是多学科、跨学科的培养,因此,需要开展交叉学科的培养,以保障拔尖创新人才培养的广度。

1.社团选修课内的学科交叉培养

社团选修课服务于学生的兴趣爱好和个性化发展,可以开展一些交叉学科的课程。如“生物与化学”课程,旨在探寻生物与化学学科的奥秘;“中学物理中的数学方法”,让学生从数学的视角来学习物理,提高学生的物理运算能力;“从出土文物看古代广州社会的变迁”,将考古、历史与社会学联系起来,提高学生的综合应用能力等。

2.竞赛课程的学科交叉培养

竞赛课程也会涉及交叉学科的学习。如信息竞赛课程会涉及数学的相关知识,信息竞赛生对数理能力的要求很高;物理竞赛课程高度依赖于高等数学,学生需要掌握足够多的数学知识,如果有足够的精力,还可以学一些计算机的相关知识,以便于为建模提供便利;化学竞赛课程会涉及一些热力学物理的内容,对学生的物理思维能力也有一定的要求。

3.文理方向的学科交叉培养

文理方向的学科交叉也是一个很重要的内容。英语作为一门语言学科,在各个前沿知识中都会出现;而语文对学生的理解能力的培养,有利于学生更好地去阅读与写作;政治、人文、地理知识对学生理科思维的构建也具有积极的意义。进行文理方向的学科交叉培养也有重要的意义。

(四)多元培养,保障拔尖创新人才培养宽度

拔尖创新人才的培养不能拘泥于简单的课程教学,也不能依赖于学生的题海战术,实施多元培养有利于拔尖创新人才培养的宽度,从不同角度、不同维度促进拔尖创新人才的培养。