物理实验教学的创新研究

作者: 王若冰

探究加速度与力、质量的关系是一个重要的探究实验,也是高考考查频次很高的实验之一。传统实验方案要求实验条件需满足m<<M,以减小系统误差,若不做改进,则该误差只能减小而不能消除。

牛顿第二定律是在大量实验事实的基础上总结出来的规律。它是牛顿力学的核心内容之一,指出了物体加速度的决定因素。要探究加速度与外力、质量之间的关系,就要设法测出物体的质量、所受外力、加速度的大小。物体质量的测量比较简单,而加速度和外力的测量则比较困难,这是因为研究对象做变速运动的过程中,测量加速度和力的大小是非常不易的。

现在将“探究加速度与力、质量的关系”实验的四种可行性方案总结如下。

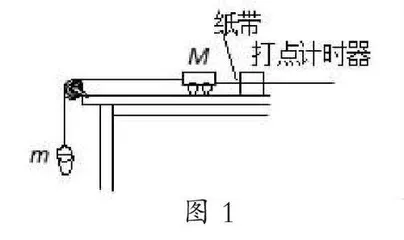

方案一:用打点计时器测量加速度

实验装置如图1所示。利用打出的纸带上的数据可以算出小车在运动过程中的加速度大小,而小车受到的合外力在一定的条件下等于砝码盘和砝码(或沙桶和沙)的总重力。

方案二:用比较法测量加速度

实验装置如图2所示,通过比较两个小车运动的位移,得到两个小车的加速度之比。这个实验成功的关键是保证两个小车同时开始运动、同时停止运动。

这种方法比较粗略,但过程简单,也算是方案一的改进型。困难在“用夹子很难保证两个小车同时停止运动”,为此可将用比较法测量加速度的装置改为如图3所示。

改变课本上原有左右并列装置,使它具有两个分别置于经支架在竖直方向上平行架起的一对上下轨道上的演示小车,以易于控制,在小车运动的木板侧面标上刻度,便于直接读数。

方案三:用光电计时装置测量加速度

有条件的学校可利用图4所示装置测量滑块的加速度。该装置需气垫导轨、气源、光电门传感器、数字计时器等,是测量加速度比较精密的装置。

(1)把数字计时器接通电源,依次安装好光电门,打开气源开关,把滑块移动至导轨上某一处,调节轨道水平,用手启动滑块,使其以一定的速度运动,保证滑块在通过两个光电门时的速度误差小于3%即可。

(2)将滑块两端分别连接上挂钩,把一根细线系在砝码桶上,让细线一端跨过滑轮上的方孔,而滑块恰恰可以从靠近滑轮一侧的光电门处通过,选择数字计时器上相应的功能测量加速度的大小。

(3)当滑块质量一定时,分析研究加速度与外力之间的变化关系:保持不变滑块质量M,依次改变力F 4次,每一次力被改变,滑块定要从同一位置由静止释放,连续测量加速度4次,并记录下每次所获得的加速度的值,根据数据在坐标纸上作出a-F图像是过原点的直线,由图可知a与F成正比。

(4)当外力F一定时,分析研究加速度和质量之间的变化关系:外力F为一定值,依次改变滑块的质量M 4次,每一次质量改变,都要使滑块从相同的位置由静止释放,连续测量加速度4次,将每次加速度的值记录下来,根据数据在坐标纸上作出a-1/M图像是经原点的直线,由图可知a与M成反比。

方案四:利用位移传感器和静力传感器测量加速度

把静力传感器固定在小车上,用绳子直接拉着传感器,直接测出绳子拉力的大小,不需考虑失重造成的影响,用位移传感器直接测出加速度的大小。

利用电子计算机、传感器等数字化实验仪器设备进行实验探究,获得的实验数据更具客观性,避免了传统模式下因人为估读等因素造成的偶然误差。

(1)把位移传感器固定在轨道的一端,调节轨道水平,把细绳的一端绑在小车上,另一端跨过定滑轮挂一个小桶,将位移传感器连接到数据采集器第一通道,并与计算机相连,打开Edislab软件。

(2)探究加速度与拉力的关系,得到的a-F图像是过原点的直线,说明a与F成正比。

(3)探究加速度与质量的关系,得到的a-1/M图像是过原点的直线,说明a与M成反比。

以上四种实验方案的比较:方案一测量加速度的计算比较麻烦,误差较大。方案二比较粗略,过程简单,现象较为明显,目前在高中教学中被普遍使用。方案三测量加速度的数据相对精确,但气垫导轨及相关器材较精密昂贵,测量加速度需要进行一定的计算。方案四用位移传感器直接测出加速度的大小,避免了烦琐耗时的实验数据处理和因使用传统实验仪器人为估读造成的偶然误差,图像也由计算机作出,使学生有更充足的时间专注于体验设计实验方案、探究实验思想和实施实验过程。推荐有条件的学校采用第四种方案进行实验。

通过对创新实验方案与传统实验方案的对比,我们可以发现实验的精确度有较大的提升,实验数据的处理更简单快捷。因此,我们在物理实验教学中,要紧扣实验目的,多从实验器材、实验方法、实验操作过程、实验原理等方面考虑,认真研究分析实验中可能存在的优缺点,着重对学生过程分析能力及知识迁移能力的培养。

(本文系河南省教育科学“十四五”规划2021年度教育援疆专项课题“普通高中物理实验教学创新研究”的研究成果,课题编号:2021ZY070)

(责 编 帕 拉)