优化班级结构保证有效运转

作者: 秦望

在班级管理研究中,我发现许多班级系统有两个明显的缺失:一是学习很重要,学习委员却没有得到相应的作用定位;二是“双减”背景下,家庭因素重要性增强,班级家委会却鲜见赋能。学委会和家委会在很多班级往往处于可有可无的状态,类似的问题还有团支部的作用被忽视,这些都影响了班级组织能力的发挥。因此,优化班级组织结构应提上研究日程。

班级组织结构,是指按照班级目标、任务把人事、岗位组合起来的协作系统。班级组织不可或缺的三大硬件系统是组织结构、规章制度、评价机制,软件系统则包括沟通、领导、激励、陶冶、辅导、关爱、陪伴、活动等。平时,班级管理中的组织结构要素很少引起班主任的深刻认识,大家更关注遇到问题“怎么办”,这样管理班级,问题会越来越多。

事实上,优化结构能解决班级管理和学生教育中的大部分问题。

一、班级组织结构类型

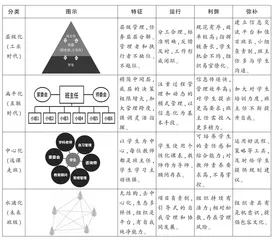

组织管理的规律是相通的,将成人组织结构转化成儿童组织结构,主要有四种类型(如上页图所示)。

这四种组织结构各有优缺点,层级结构最成熟,却因缺少人性化受到诟病;扁平结构虽说是潮流,但操作起来有困难,优秀的实例少;以学生为中心的结构可为条件优越的学校和班级实验使用,价值大,但推广难;水滴化的组织结构是一种理想化的形式,令人憧憬,但某些理念只可借鉴,暂难实行。

二、班级学生组织

班级组织结构是一个内容丰富的大系统,里面有很多分支。班级组织成长需要周期,在初始阶段有正式群体,在发展阶段又会形成若干非正式群体。班级系统内部要素相互协作,外部主动与社会相适应,才能构成一个整体系统。

班级里的学生,会因为班级组建分岗位、排座位、列队位、安床位而加入一个个小组织,在主动交往和班主任的引导下由群体走向小团队,班级就会形成若干非正式的“朋友圈”、小团体等。个体学生在小组织和班级大环境的共同作用下,会逐渐确立自己在班级中的角色和位置。一个学生可能因参加班级某个管理项目而得到大环境的锻炼,也可能因座位、队位、床位等因素加入某个小组织,有了对其影响更深的小环境。

班主任对班级中的各类小组织不可不察,在设置小组和安排任务时要加强对学生整体的引导和培训,使学生的关注重心在班集体建设上,让各类小环境成为班级文化的一部分。平时,班主任对积极性群体要多鼓励,对消极性群体要多引导教育,对破坏性群体要坚决干预,及时化解其对班级的负面作用。

三、班级岗位管理

设岗的基本原则是“人人有岗,岗为人人”,这是硬性规定,目的是让学生有事做,把事做好。学生的主要任务是学习,学习不仅仅是上课、写作业、考试,岗位历练是更好的学习,全面发展可以通过岗位实践习得。

班级组织岗位可分四类,即管理岗、协调岗、助教岗、执行岗。管理岗指班长、值日班长、劳动委员、纪律委员等,协调岗指团支书、组织委员,助教岗指学位会会长、各科科代表,执行岗指执勤学生和负责活动创意的宣传委员、文艺委员等。所有岗位的职责不应是班主任单方面对学生的要求,应由班级讨论决定。

让学生理解岗位职责的形成过程是育人的绝佳途径。班主任可以给出岗位职责标准化的要求,还可以跟责任人对话来增强沟通。比如,擦黑板的标准和流程不难制定,那么黑板没及时擦或没擦干净会影响哪些环节?显然是课前准备不到位,老师无法顺利上课,影响师生心情和课堂效果。

学生一般都会得出合理的结论,进而明确岗位职责。这样,此项工作出问题时,教师可让岗位责任人对照整改,这就涉及下一步的岗位培训。

班级组建阶段,班主任要对关键岗位组织集体培训,比如劳动部的分支机构有扫拖地小组、擦门窗小组、擦黑板小组、室外任务小组,每个小组的具体人数依任务轻重来确定。以擦黑板为例,培训时,我们把5人叫到一起集中培训一次,然后当场委托劳动委员做后续培训工作。这样,班主任确定了班级日常运行框架,再腾出时间来思考特殊学生的安排。

班级结构无论设计得多么精巧,也无法覆盖所有情形。比如一次上课,班主任提前几分钟到班观察,发现有学生进教室时,随手带门动作幅度很大,门“嘭”的一声关上,坐在门口正集中精力背书的学生不由得一颤。班主任借机给学生讲解“带门”“摔门”“关门”的区别,并亲手示范。“带门”,是随手轻轻一带,因为惯性,若窗户开着,风吹过来会让门合上的声音变大。“摔门”,有的学生在外面打闹,然后着急往室内跑,随手用力一甩,合门的声音会超大。这两种,都会损坏门的使用,并带来噪声污染。“关门”,是抓住门把手,有意识地轻轻把门合上后再松手。这样既不会损坏公物,也不会带来噪声。这种日常小事很难从哪个标准中细致规定,在整体工作规范好的基础上,班主任要做一个有心人,从日常小事中去提升学生的素养。

在学生熟悉了岗位工作的基础上,我们再去优化岗位工作方法,把各种好的管理方法引入班级管理,不断优化班级管理流程。比如日本企业的“5S”(整理、整顿、清扫、清洁、素养)管理理念就被不少班主任引入班级,在学生个人物品整理和环境清洁中运用,旨在为班级创设良好的学习环境,通过良好习惯的养成提升学生素质。

班级管理是艺术,也是科学,要求结构化、精细化、规范化、流程化。班主任不妨经常问自己以下几个问题:我的班级结构合理吗?若不合理,怎样改进?岗位分工明确吗?岗位职责清楚吗?工作流程规范吗?岗位培训到位吗?岗位评价能促进学生发展吗?学生的自我价值感提升了吗?我的走动式管理缺位了吗?等等。

四、班级组织结构变革

当下,选课走班渐成潮流,班级组织应因时代变革作出合理的调整。小走班是现在学校普遍采用的模式,即行政班和教学班并存。跟传统的单一行政班相比,走班学生的学习活动变得复杂了,传统班级中的学习委员已不再适应走班需要。

管理学认为,哪个部门重要,就要减少中间层级,最好由高层领导直管。在灵活的走班制学校中,可以设学习委员会,与班委会平级,由班主任直管;科代表升级为学科助理,职能不只是收发作业,还包括对教学班的管理协调。比如教师有事要协调,可以直接找学科助理或学委会会长,不一定非得经由班主任。

在新的时代背景下,团支部(少先队)的职能在加强。团支部不仅要管理团员,对上级组织汇报工作,还应变成做好思想工作的坚强堡垒,可以通过组织活动(红色研学旅行、社会实践、参观考察、班会、团会等)带动班级,通过建立班级社团、开设班级公众号、编写班级读本等开展组织宣传工作,使团支书、组织委员发挥作用,为班主任管理班级助力。班委会则一心一意做好常规管理,稳定班级秩序,避免出现过去那种班委会忙得团团转、团支部无事可做的局面。

同时,在“双减”背景下,家校合作变得日益重要。班主任在管理班级时,应该注意尽早把家委会纳入班级组织结构,而不再是置之于外围,要充分发挥家委会在班级建设和家校共育中的枢纽地位。如此,班级就可以形成由班主任主要统筹,以家委会和师委会作为助力,以班委会、学委会、团支部为管理核心,以小组为辅助的班级组织结构新格局。