“双新”背景下高中化学单元作业设计

作者: 陆艳

摘要: 基于一次市作业设计比赛的视角,阐述“双新”背景下单元作业设计的依据、流程和总体规划思路。从“梳理与整合、迁移与应用、探究与实践、链接与融合、综合与评价”五个作业组成模块出发,举例分析高中化学单元作业设计与编制的新思路,并提出“要依标命题、借助实证与数据、着眼于学生终身发展”等启示与建议。

关键词: 双新背景; 高中化学; 单元作业设计

文章编号: 1005-6629(2024)02-0080-06

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

作业是提升基础教育质量的关键领域之一,是课堂教学的延伸与拓展,是落实立德树人、推进素质教育的重要载体,是社会认识和理解学校教育的主要窗口,也是实施家校沟通的有效途径[1]。上海市教委教研室从2017年就持续举办“上海市中小学优秀作业、试卷案例征集评选活动”(以下简称“作业设计比赛”),以此拓展和深化作业设计与实施的内在价值,提高作业质量,提升教师的专业能力,保障“双新”的有效实施。笔者以指导团队参加作业设计比赛荣获一等奖的作业为例,阐释“双新”背景下高中化学单元作业的设计思路与启示。

1 单元作业内容及目标组成分析

1.1 基本信息及内容分析

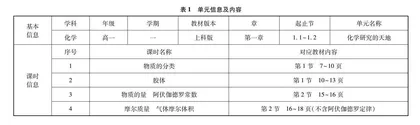

作业设计比赛内容需抽签。本次作业内容为:沪科版高中化学必修一第一章1.1节和1.2节。要求包含四个课时的作业和一份单元练习。具体见表1。

第1课时是科学方法“分类法”,第3、4课时是物质的量及其相关物理量的含义及应用,它们对应课程标准中的主题1“化学科学与实验探究”。第2课时是常见的分散系“胶体”,对应课程标准中主题2“常见的无机物及其应用”。为体现化学是一门在原子、分子水平上进行研究的基础学科,同时便于将这四课时的作业有机整合,借助“微粒”的观念或视角串联起来(见图1)。

1.2 单元作业设计依据的学习目标及分析

本次比赛的单元作业设计依据的学习目标统一提供,共15条,具体描述和水平要求见表2。

表2中的“学习水平”A表示“知识”,B表示“技能”,后面的数字代表不同的学习水平,如A1、 A2、 A3分别对应的是知道、理解和应用,B1、 B2、 B3分别对应的是初步学会、学会和设计。若学习水平涉及多个维度,较重要的维度放在前面。“其他要求”对应的是《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》中第65页到67页的“学业质量水平”,标记方式为X-Y。如表2中X(1~2)代表水平,Y(1~4)代表条目序号。

本次作业只涉及学业质量水平1和2,是高中毕业生在本学科应达到的合格要求。15条学习目标中有13条目标侧重知识维度,其中6条指向“知道”,5条指向“理解”,2条指向“应用”,还有2条侧重技能维度需要“学会”。每一课时学习目标3~4条左右。由此可见,作业设计比赛题量不宜太多,难度不宜太大,要符合“以学生发展为本”的教育初衷,践行“减量提质”,同时要落实学科核心素养,体现“教-学-评”一致性。

2 单元作业设计流程

以学科核心素养为导向的单元作业设计流程如图2所示。有些环节在设计过程中循环反复,直至定稿。

3 单元作业设计依据及总体规划

3.1 设计依据

作业设计依据课程标准要求,考查学生的基础知识、基本技能和综合能力,同时依据高一学生的认知和心理特点,力求体现作业趣味性、学法指导和在情境中应用知识解决问题的能力。根据教材内容和学习目标描述,确立布鲁姆的教育目标分类法为单元作业规划的理论依据,将涉及的知识、技能与能力、素养相关联,体现“素养导向、能力为重、知识为本”的设计理念[2]。

3.2 总体规划

每个课时作业确立五个功能模块:梳理与整合、迁移与应用、探究与实践、链接与融合、综合与评价。单元试卷的主观题也按照此模块编排,体现单元作业知识和能力要求的层次性、发展性和整体性(见图3)。这种处理方式改变了以往作业以知识为线索的编排方式,能力要求循序渐进,为学生自主学习提供发展空间。

4 作业功能模块及样例分析

4.1 梳理与整合

每课时的“梳理与整合”以思维导图和表格形式呈现课时核心知识,强调知识体系的结构化,引导学生找到知识之间的逻辑和联系,同时提高归纳总结能力。

以第一课时“物质的分类”,目标编码HX10101103为例。

例1 分析不同聚集状态水的性质,完成下列填空。

素养体现:发展“结构决定性质”的观念;能从微观角度分析不同聚集状态的物质性质差异的原因。

本题看似一道普通的“填表题”,其实在文字和图片中隐藏着“物质不同聚集状态的性质及差异原因”。通过示意图思维外显提升学生宏微结合的分析能力,增强兴趣的同时降低难度,也为后续学习胶体和气体摩尔体积打下基础。这道题取材于教材P8、 P9的图1.2、 1.3和“想一想”,充分开发教材资源并引导学生课后关注教材、阅读教材,提高学习效果。

4.2 迁移与应用

“迁移和应用”通过与生产、生活相联系的情境凸显基础知识的迁移与应用,体现“从生活走向化学、从化学走向社会”的学科特点,拉近化学与学生的距离。这模块也充分体现作业的育人价值,选择中国古代科技成就和古诗词文化作情境,让学生感受化学之美、激发文化自信。

以单元试卷,目标编码HX10101107为例。

例2 豆腐是中国的传统美食,味美且营养价值高。以下是传统制作豆腐的过程。

(1) 图中六个制作豆腐的步骤,涉及“过滤”原理的步骤名称是__________。

(2) 判断豆浆是否属于胶体的具体方法是____________________。

(3) 向豆浆中加入石膏(主要成分为CaSO4),一段时间后蛋白质凝结为豆腐,是指图中__________步骤。东晋诗人陶渊明曾作:“种豆豆苦青,力竭心已苦。琼浆凝白玉,冰心报家夫。”该诗中有类似于“豆浆中加石膏”操作的诗句是__________。这个操作的原理类似胶体的__________。

(4) 豆腐有着悠久的历史,堪称国粹,能体现出中华民族的创新精神和包容精神。请从化学和人文精神的角度作简要阐述:____________________________。

素养体现:建立“理论联系实际”的观念;能将化学知识与生产、生活相结合,分析和解决一些简单的实际问题,形成“化学视角”看待周围现象;赞赏化学对人类生活、生产所做的贡献,包括我国的科学进步和传统文化。

这道题以“家常豆腐”为情境,落实目标“能根据胶体性质分析生产、生活及环境中的某些常见问题”。将胶体的特征性质与中国古典诗词相融合,体现趣味性和艺术性。同时从豆腐加工、制作和烹饪等传统工艺过程蕴含的科学原理和文化精神进行多角度、多层次的阐述,形成发散性思维。这是单元试卷中的一道题,内容、目标与课时作业一致,但能力培养和素养要求呈现阶梯式上升趋势。

4.3 探究与实践

为突出化学的实验特色,“探究与实践”采用“做中学”的设计,引导学生“在实验中领悟原理、在实践中培养技能、在发现中感受乐趣”,促进思维和技能同步发展。同时对这一模块进行了有关长课时作业(简称“长作业”)的有效探究。

除了第3课时“物质的量”外,其余三课时作业和单元试卷中都有一个共同的主角“鸡蛋壳”,旨在为学生创造一个长作业的整体情境(见表3)。如第1课时探究“家中有哪些常见物质能与鸡蛋壳反应”,加深对“物质分类法”的认知,同时为后续的作业打下基础。第2课时制作半透膜“蛋壳膜”实验光靠手上功夫很难成功,必须要用醋泡5~10分钟,这就需要利用第1课时的实验经验。第2课时实验剥出的鸡蛋壳正好是第4课时测定实验的原材料,一直到单元试卷考查综合分析,每道题都有“承上启下”的作用,趣味性和创新性逐步提升。其中有在家里可独立完成的兴趣实验,如第1、2课时的作业,也有需要小组合作才能完成的实验,如第4课时和单元试卷的作业。

同时,参照杜威的“思维五步法”,实验报告要求遵循“提出问题—形成假设—获取信息—验证假设—归纳总结”撰写,引导学生养成规范的实验习惯和求真务实的科学态度,以及关注科学兴趣、科学思维、合作精神和创新意识的发展。

以第2课时“胶体”部分实验操作题为例,落实目标编码HX10101106。

例3 实验二蛋壳膜的制取和胶体性质:查阅资料可知,鸡蛋的蛋壳膜相当于半透膜。

(1) 取膜:将鸡蛋小头磕开小孔,倒出内容物,用清水冲洗后注满白醋放置5~10分钟,再用清水冲洗干净,沿孔边缘剥下一圈蛋壳,取出蛋壳膜备用。

(2) 将实验一中制备的淀粉分散系小心灌入蛋壳膜中系口,浸泡在纯净水中一段时间。

(3) 分别取蛋壳膜内、外液体,滴加碘酒,观察实验现象。

(4) 请如实记录实验现象、结论与反思,并拍照上传班级qq群。

(5) 思考:为什么泡白醋5~10分钟后就可以轻易剥出完整的蛋壳膜?

素养体现:发展对化学的兴趣,提升实践技能;培养与他人合作、交流、沟通的能力,运用知识和技能解决实际问题的能力;培养逻辑严谨的科学语言表达能力;落实证据推理与模型认知、科学探究与创新意识等学科核心素养。

基于第1课时“鸡蛋壳的溶解实验”,本课时继续开展蛋壳膜的相关实验,体会家庭实验带来的乐趣。结合上节课获得的知识和操作经验,用白醋浸泡能成功剥离出蛋壳膜,引导学生逐步完成实验,得出淀粉分散系的归类及体会胶体微粒不能透过半透膜的性质。作业要求正确记录和处理实验数据,能基于证据推理得出结论,体会科学探究的一般思路和过程。

4.4 链接与融合

本次作业设计比赛的要求之一,是必须要有跨学科作业。跨学科作业统一设置在“链接与融合”板块,以具有时代性、意义性的情境融合各学科知识,处理采用“高起点、低落点”,形式有简答、设计、作图等,以促进目标的达成和素养的落实。

以第4课时“摩尔质量、气体摩尔体积”为例,落实目标编码HX10101114。

例4 气象气球是测定风向、风速、温度等气象数据的常用运载器,常见有“膨胀型”与“非膨胀型”两种。

(1) 气象气球中一般充入氢气或氦气,而非空气或氮气的主要原因是__________。

你会选择气象气球中充__________(选填“氢气”或“氦气”),理由是__________。

(2) “膨胀型”气球内外气体压强在任何高度都几乎相等。气球在上升过程中,体积会逐渐增大。从微观角度分析原因:__________。

(3) “非膨胀型”气球的体积保持不变,但球内外气体压强差有时可达数十倍之多。请绘制气球内气体分子间平均距离随离地面高度增加的变化曲线图。

素养体现:从宏观和微观视角分析问题,发展“证据推理与模型认知”素养;在感知与想象中说明影响物质体积的因素,形成对微观粒子存在形态的认知。

作业以气象气球为载体,情境真实可靠,吸引学生兴趣,同时融合物理和气象方面的相关知识,完成有意义的学习。问题设计从简到难,作业形式丰富多样,培养学生运用跨学科知识分析和解决实际问题的能力,体现化学学科核心素养的要求。

4.5 综合与评价

“综合与评价”通过数据、图表、流程图等多角度信息进行综合分析、推理与评价,发展学生的文字表述能力和高阶思维。每课时“综合与评价”题均有一个开放性小题,没有标准答案,只给出评价要点。学生可从不同角度、不同层面进行合理解释,教师根据学生实际水平和真实答题情况灵活调整评价标准,促进分层分类的多元评价,实现“教-学-评”一体化。