化工情境素材的开发和应用

作者: 张巍

摘要: 以“染织工业中的酸和碱”为例,探讨如何开发和应用化工情境素材,提出筛选化工情境素材的思路方法,梳理将化工情境素材转化为有价值的教学情境的加工流程,总结了开发和应用化工情境素材的注意事项。

关键词: 初中化学; 化工情境素材; 染织工业; 酸和碱

文章编号: 10056629(2024)04004506

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 问题提出

《义务教育化学课程标准(2022年版)》(以下称“新课标”)指出,教师要大力开展核心素养导向教学,通过创设真实、生动、直观且富有启迪性的学习情境,激发学生的化学学习兴趣,引发学生的思考,帮助学生建构大概念和核心概念,促进学生核心素养的发展[1]。新课标在五个学习主题下,共列出96点情境素材建议,并鼓励教师创造性地设计和开发新的情境素材。化工情境作为化学学科典型的真实情境,承载着化学学科知识的应用、实验操作技能的实践[2],化学学科的性质决定了化学教学要重视化工情境的再现与深化,使学生熟悉工业生产背景与流程,养成应用化学知识辨析、解释真实复杂问题的习惯,促进学生工程思维的形成和综合实践、创新能力的提高[3]。在中国知网上以“初中化学+情境+化工”为关键词进行相关主题的检索,有45条结果,其中34篇来自硕士或博士论文数据库。可见,初中一线教师对化工情境素材的开发和使用率较低,究其原因可能是因为初中教师对化工生产实际接触较少,知识储备不够。如何找到适宜教学的化工情境素材并将其加工成有价值的教学情境,是教师面临的一大难题。

“常见的酸和碱”是初中化学学习的重点、难点,也是学生认识物质的性质、探讨物质化学变化规律的基础。在新课标中有关酸碱的要求为:以盐酸、硫酸、氢氧化钠和氢氧化钙为例,通过实验探究认识酸、碱的主要性质和用途;知道酸碱性对人体健康和农作物生长的影响[4]。通过对酸、碱性质的学习可以为盐类性质的学习打下知识基础,完善无机物之间的关系网络。探究酸碱性质的思维方法,可以为探索盐的性质提供学法指导。在初中化学沪教版(2021版)教材中涉及常见酸、碱应用的表述有:盐酸常用于金属表面除锈、制药等。硫酸常用于制化肥、农药、火药、染料、冶炼金属、精炼石油和金属表面除锈。烧碱常用于制人造丝、造纸、炼油、纺织、印染与橡胶工业。熟石灰常用于建筑业、改良酸性土壤和配制农药波尔多液[5]。硫酸和氢氧化钠的用途中都提到了染织,因此,研究以“染织工业中的酸和碱”为例,将碎片化的酸碱盐知识串联起来,在复习酸碱相关知识的同时,增强学生对工艺生产全貌、成本利润考量、环评机制等方面的感受,同时给出化工情境素材具体的开发策略和应用思路。

2 化工情境素材的开发策略

2.1 化工情境素材的选取

选取化工情境素材时,要充分考虑素材内容、形式、真实性和难度。情境内容要有助于教学目标的达成,涵盖教学知识点。呈现形式能体现概念间的逻辑关系和顺序,体现知识结构。既要体现真实生产流程也要兼顾素材难度,应与学生已有的知识和经验建立起联系,引起学生的兴趣和共鸣,体现化学的实际应用价值。想要从纷繁的化工产品、复杂的生产流程中高效地选择合适的情境素材,要求教师平时对化学发展史有所了解,阅读积累化学家的生平事迹和研究,熟悉常见化工产品的用途,生活中多关注社会热点及业内最新研究成果。具体可从以下三个方向筛选。

(1) 从传统化工工艺切入挖掘化工情境。例如中国传统造纸工艺将竹子放入“徨”桶内与石灰一道蒸煮,用石灰的碱性除脂;古代纺织工艺,酸和碱被用来处理纤维,使其质感柔软和耐用。非遗染色技艺——草木染也利用各种酸碱性媒染剂,来调节织物色彩。这些古法化学工艺都可作为酸碱学习的情境素材;以“史”为“境”能传承和弘扬民族文化,但值得提醒的是中国古代化学史料深涩难懂,需要教师进行提炼和解释。

(2) 从化工产品用途切入挖掘化工情境。酸和碱是重要的化工原料,常用于生产各种化学品,比如制备硫酸亚铁。农业上,铁肥可调节土壤的酸碱度,促使叶绿素形成;医药上,硫酸亚铁是常用补铁剂,此外,硫酸亚铁还可对印染污水进行脱色处理,因此在复习阶段,我们可从硫酸亚铁产品出发探讨其制备工艺,复习酸碱盐的性质。再如硫酸常用于石油精炼、冶炼金属,烧碱在造纸、纺织工业的应用,以及氢氧化铁用作颜料等,都是很好的化工情境切入点。

(3) 从社会热点问题切入挖掘化工情境。当今时代,人类面临生态环境、卫生医疗、能源资源等危机。环境方面可选取如碳中和、烟气脱硫脱氮、废金属回收和水资源处理及循环利用工艺;能源方面可以选取围绕氢能等绿色新能源的开发与应用工艺;在疫情常态化下的医疗卫生用品生产工艺等等。以社会热点问题为化工情境能让学生体会化学是推动人类社会可持续发展的重要力量,培养学生面对陌生、不确定性挑战的勇气和理性思维。

2.2 化工情境素材的加工

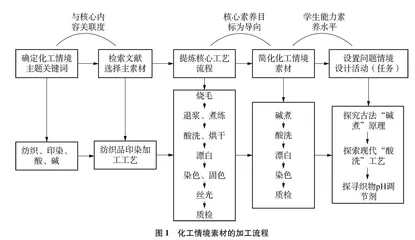

新课标中提出试题命制时改编原始素材为问题情境的加工流程,试题情境素材加工注重的是问题的设计和问题的呈现方式,而教学情境素材的加工强调基于问题的活动和任务设计,不仅涉及知识,还涉及活动环境、具体任务、连接素材和任务的“问题”,使情境具有教学叙事的背景属性、引发参与的活动属性及承载核心知识的属性[6]。综合化工情境素材步骤流程化、情境复杂化、学生经验间接化的特点,研究提出化工情境素材加工流程。

2.2.1 确定关键词,精选主素材

根据课标要求,确定一至两个与教学内容有关的关键词,再根据与教学内容的关联度选择一至两个化工行业作为关键词,常见化工行业有冶金、炼油、染织、医药、化肥与农药、能源等。组合两组关键词进行检索,在综合考虑学生学情及可发展进阶空间的基础上,精选切合教学目标的化工生产主素材。

2.2.2 提炼流程,简化素材

非理想化的宏观过程决定了化工情境相较于一般生活情境更为复杂[7],因此,加工素材时要先提炼核心工艺流程,根据核心素养目标对工艺流程进行简化和取舍,不要在生产过程中细枝末节的问题上过多耗费学生的精力和时间[8]。通过信息技术手段如图像、视频和动画等形式简化情境素材,必要时直接呈现化工生产背景、重要流程和关键技术等,将工艺和知识具体化、简单化和生动化,有利于激发学生的学习兴趣,克服畏难情绪。简化素材是顺利进行化工情境教学的首要任务。

2.2.3 设计问题,任务驱动

巧妙设计情境问题是实现从情境素材到有价值的教学情境的关键。化工情境的本质属性是蕴含学科问题,核心内涵是引导知识建构[9]。紧密联系学生能力素养水平,通过数据、图表等形式进行问题表征,提出有连贯性、启发性、递进性的学科问题,并设计教学活动。考虑到化工生产并非是孤立存在的,总是在特定的历史或社会环境中发生和实现,因此,教学活动任务的设计要统筹化工发展史、经济效益、绿色化学、社会责任等更多角度的问题[10],落实对学生学科核心素养的培育,形成质疑反思、概括综合等思维品质。

以“染织工业中的酸和碱”为例,化工情境素材具体的加工流程如图1所示。

3 基于化工情境素材的教学案例

3.1 教学目标

(1) 通过对比现代与古代煮练布匹方法的不同,欣赏古人的智慧,认识化学能促进人类文明进步和科技发展,提高对化学学科价值的认同感。

(2) 通过探索古代碱煮的原理以及推测碱煮液的使用和保存方法,自主构建碱性物质的知识网络图,发展

物质转化的学科观念。

(3) 通过阅读文献并计算不同酸洗剂成本,提升提取关键信息的能力,以及处理数据并基于计算数据进行推测的思维能力。

(4) 通过理解和分析实验图像,能合理正确地选择酸度调节剂,建立从价格、设备要求、操作可行性等维度研究化工反应的思维模型,发展批判和系统的科学思维。

3.2 教学设计思路

本节复习课基于酸和碱在古今染织业中的应用,复习并利用酸碱的性质解决相关的实际问题,对物质用途进行分析和解释,从而形成合理利用物质的化学观念。引导学生从辩证的角度评价物质的实际应用,发展科学思维和大胆质疑、严谨求实的科学态度。具体的教学流程如图2所示。

3.3 情境教学实例

3.3.1 环节一:真实情境,引出工艺

[情境1]草木染是利用天然植物汁液染色,其取彩自然,染色柔和。经过草木汁液浸染后的织物还可以借助不同的酸、碱性溶液进行调色。

问题:酸、碱性溶液对草木染后的衣物进行调色的原理是什么?为什么不同酸碱溶液喷染后的颜色以及深浅不尽相同?

学生:酸、碱溶液能使指示剂呈现不同的颜色变化,溶液酸碱性不同,酸碱性的强弱程度不同,喷染后的颜色也不同。

教师:草木染的色谱正是由于染液酸碱性和酸碱度的不同而变得丰富多彩起来。

[设计意图]创设情境引入课题,让学生了解草木染这一古代染织技术。回顾酸、碱的定义,认识可以利用溶液的酸碱性以及酸碱度的变化对布匹进行调色,感受我国古代辉煌的化学工艺,同时,形成物质之间可以相互转化且化学反应是遵循一定规律的化学观念。

3.3.2 环节二:探究古代“碱煮”原理

[情境2]染色之前,布料需要先经过碱煮等预处理,利用烧碱除去原布坯表面的油污,腐蚀布坯表面的细小纤维,使布料表面变得光滑、有光泽。烧碱是现代制碱工业的产物,古代人们精练丝绸方法为:(1)丝绸放入草木灰水中浸润透;(2)向其中加入蚌壳灼烧而成的灰烬一起浸泡。

问题1:草木灰和蚌壳灼烧而成的灰烬遇水后均呈碱性,为什么古人却要将两者混合之后再煮练布匹?煮练时混合石灰水还是石灰乳的效果更好?

学生:小组交流讨论提出猜想并设计实验,蚌壳煅烧后的灰烬主要成分是氧化钙,遇水后生成氢氧化钙,会和碳酸钾反应生成碱性更强的氢氧化钾,因此煮练效果更好。

A组学生实验:用pH计测定饱和碳酸钾溶液的pH为11.2,澄清石灰水的pH为12.0,将两者混合后溶液的pH为11.7。

B组学生实验:用pH计测定饱和碳酸钾溶液的pH为11.2,石灰乳的pH为12.1,将两者混合后上层清液的pH为12.8。

追问:为什么A组实验中,混合后生成了碱性更强的氢氧化钾,溶液的pH却略微下降,B组石灰乳和碳酸钾溶液混合后上层清液的pH较混合前增大?

学生:氢氧化钙微溶于水,石灰乳中随着溶解的氢氧化钙被反应消耗,原来不能溶解的氢氧化钙可以继续溶解,持续反应生成更多的强碱氢氧化钾,所以pH较反应前增大。而澄清石灰水中含有的氢氧化钙很少,生成的氢氧化钾也很少,溶液中大量水反而起到稀释作用,所以混合后溶液的pH减小。想要使煮练效果更好,应选石灰乳。

问题2:为了保持氢氧化钾较好的煮练布坯的效果,请大家对它的使用或保存提出建议?

学生:提出猜想,氢氧化钾是碱,可能会和空气中的二氧化碳反应而容易变质,所以应该密封保存。

演示实验:向充满二氧化碳的两个集气瓶中分别加入10mL氢氧化钾溶液和10mL蒸馏水,充分振荡后倒扣集气瓶,观察“玻璃片”掉落情况。

总结:氢氧化钾能和二氧化碳反应而变质,故应密封保存或者现配现用。

[设计意图]碱煮是染织工业的第一个重要流程,通过对比现代与古代煮练布匹方法的不同,既欣赏古人的智慧,又认识到化学能促进人类文明进步和科技发展。探究古法碱煮原理时,设计分别采用石灰水和石灰乳进行实验,得出了与学生的预测和认知相矛盾的实验结果,激起学生的好奇心和求知欲,促进学生的深度思考和学习。在深度思考中认识到石灰乳中氢氧化钙的反应历程是不断溶解、转化,再溶解、再转化的过程,新的认知为高中学习物质沉淀溶解平衡埋下伏笔,该实验探究活动突破了“预设”的樊篱,变“预设”为“生成”。通过推测碱煮液的使用和保存方法,引导学生从熟悉的氢氧化钠预测氢氧化钾的性质,进一步通过倒扣集气瓶后“玻璃片”不断掉下的对比实验来验证氢氧化钾能和二氧化碳反应,视觉和心理上的冲击加深学生对氢氧化钾性质的认识,构建碱的知识网络图,促进学生物质转化观的发展,养成学生严谨的科学探究精神。