化学跨学科实践的实施流程与教学策略

作者: 周莉敏 凌一洲

摘要: 跨学科实践是实现课程综合化、实践化的重要举措。以“供氧器的制作”为例,围绕如何选择过氧化氢溶液的浓度和体积、如何确定混合方式和混合气体的浓度、如何控制混合气的流速三个核心问题开展探究实践,提出“启动任务”“形成方案”“优化方案”“成果展示”四个基本流程,以及“问题变换”“范例启发”“思维设计”三种教学策略。通过开放性的实践活动以及多元化的成果展示,凝练出可借鉴的具有泛科学性的实践流程与策略,以期为推进跨学科实践活动的高质量开展,提供理论与实践参考。

关键词: 跨学科实践; 供氧器制作; 实施流程; 教学策略

文章编号: 1005-6629(2024)05-0036-06

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 引言

跨学科实践是基于某一学科的跨界学习,需要学生在分工合作过程中,运用多学科知识共同完成任务。相比于一般的综合实践,跨学科实践活动具有情境性、开放性和真实性等特点[1],同时具备目的性、计划性,需要教师采取适当的教学策略,助推学生调动多学科知识,解决现实生活中较为复杂的任务或问题。

《义务教育化学课程标准(2022年版)》注重发挥协同育人的理念,提出跨学科实践活动所用课时不少于本学科总课时数的10%[2],并给出10个具有代表性的活动案例,“基于特定需求设计和制作简易供氧器”就是其中之一。张虹利[3]、高凌蕊[4]、陈思滔[5]等开展了关于“供氧器制作”的探究,通过展示真实的供氧器产品(氧立得),给学生直观的认识,激发学生设计的灵感。黄万沙[6]、孔志刚[7]、孙兴华[8]、王雨[9]等分别从任务驱动、教学评价、教学内容、情境创设等视角提出教学策略。已有研究侧重于对产品原理、装置结构、制作产品的评估,尚缺乏基于学生视角对制作过程的讨论,未涉及具体的、系统化的跨学科实践教学策略。本文结合供氧器的制作过程,基于学生视角提出“启动任务”“形成方案”“优化方案”“成果展示”四个基本流程,以及“问题变换”“范例启发”“思维设计”三种跨学科实践策略,以期为一线教师开展化学跨学科实践活动提供具体的教学策略参考。

2 跨学科实践的实施流程

有效的跨学科教学活动要围绕具体目标而展开,同时需要关注活动为学生带来的学习体验、学习成果以及能力培养。本次跨学科教学活动的目标如下:

(1) 综合运用化学、物理、数学、技术、工程学等多学科知识,制作简易的操作性强的家用供氧器,在实践活动中体会系统思维的意义。

(2) 在实践活动中不断总结反思方案中存在的问题,并尝试用多种方法解决,培养学生严谨求实的科学精神。

(3) 积极参与小组合作,灵活调用生活中常见的材料进行装置设计,在问题解决过程中逐步形成自主、合作、探究的能力。

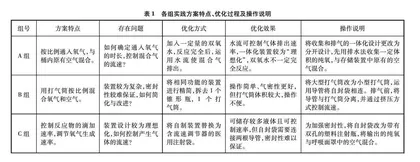

本研究以“供氧器的制作”为主题,采用学生自愿与自主相结合的方式组成若干活动小组,下面选择有代表性的三个组(每组5人)予以详细阐述。三个小组共同经历了启动任务、形成方案、优化方案、成果展示四个环节,各组的实践方案特点、优化过程及操作说明如表1所示。

2.1 启动任务

在启动任务环节,教师简单介绍目前市场上所售制氧机的制氧原理(主要以空气为原料,通过运用分子筛对空气进行层层过滤的方式获取氧气,并非化学制氧),提出本次活动要求采用化学制氧的方式,所制氧气可用于各种人群的氧疗与氧保健。学生反馈的化学原理中主要有两种:过氧化氢制氧和高锰酸钾制氧。经讨论,学生一致认为高锰酸钾是一种强氧化剂,家庭中不易获得,且加热制氧存在较大风险,最终选择过氧化氢分解制氧法。确定制氧方法后,教师引导学生以“孕妇缺氧”为情境,将用户的需求进一步具体化。学生通过查阅资料,明确适合孕妇的吸氧浓度为27%~29%,流速为1~2L/min,每次吸氧的时间在20分钟左右。

明确制氧方法和用户需求后,各组主要围绕“如何选择过氧化氢溶液浓度和体积”“如何确定混合方式和混合气体的浓度”“如何控制混合气的流速”三个核心问题展开。为了帮助学生突破核心问题,教师通过问题变换等教学策略,在恰当的时机引导学生进行深度思考。其中,与核心问题1相关的子问题主要包括:(1)不同浓度的过氧化氢溶液,制氧效果如何?(2)是否可以采用其他催化剂?(3)如何根据所需氧气流速、时间,确定过氧化氢溶液体积?与核心问题2相关的子问题主要包括:(1)采用何种方式收集产生的氧气?(2)气体的发生、收集以及排出装置是一体化设计,还是分开设计?(3)如何保证混合气的浓度,有效百分含量是多少?与核心问题3相关的子问题主要包括:(1)选用何种装置或方式促进混合气的排出?(2)如何保证混合气以稳定流速排出?

2.2 形成方案

在形成方案阶段,各组在解决核心问题1有关反应速率问题时,选择了不同的自变量进行探究。A组选择的自变量为过氧化氢溶液的浓度,在保证二氧化锰质量(均为3g)、过氧化氢溶液体积(均为120mL)及其他条件相同情况下,经测定发现浓度为3%的过氧化氢溶液,速率适合,更易收集;B组选择的自变量为催化剂的质量,小组成员通过实验发现,二氧化锰的用量能够影响反应速率,当二氧化锰的用量较少时,增加二氧化锰的用量可以加快反应速率。如果持续增加用量,速率变化不再明显;C组选择的自变量为催化剂的种类,小组成员通过实验发现,也可运用动物肝脏研磨液替代二氧化锰加快反应的进行。

2.3 优化方案

在优化方案阶段,各组均进一步对核心问题2有关气体的混合方式进行分析。A组在初始方案中,采用直接在含空气的硬质水桶中收集氧气的方式。经过改进,将收集方法优化为用排水法收集一定体积的纯氧的方式;B组将在软质自封袋中同步鼓入纯氧和空气的方式优化为异步操作,通过同一打气筒向自封袋中鼓入空气;C组拆除了在自封袋中收集氧气的装置,将其优化为将纯氧导出后与呼吸面罩连接的方式。

在解决核心问题2有关混合后气体浓度问题时,各组都进行了定量分析。A组首先确定所需纯氧的体积,然后将纯氧与空气混合。通入纯氧的体积由硬质水桶的容积决定,存储装置的容积为20L,需要先用排水法收集约1.8L的纯氧,可控制混合气浓度为适宜值;B组在软质自封袋混合氧气和空气,为了控制混合气浓度为适宜值,氧气和空气的体积比需要控制约为1∶7;C组采用收集与排出装置一体化的设计方式,小组成员需要结合用户单次吸氧所需的时间、流速、浓度,计算所需纯氧的体积,从而确定3%过氧化氢溶液的体积。

2.4 成果展示

在成果展示阶段,教师引导学生从装置的功能、原理、创新点和未来改进方向四个方面进行汇报,装置的功能可通过实物和实验视频来展示,装置的原理可结合方案图讲解。学生全面展示作品成果后,教师对各组在解决核心问题时的不同表现进行评价,并通过提问的形式,引导学生开展组间交流。比如在解决核心问题3有关混合气的排出时,A组和B组虽然都借助外界压强促使混合气的排出,但操作方式不同。A组通过注入自来水排出混合气,B组通过用手挤压自封袋促使混合气排出,C组利用反应自然产生的压强推动气体排出,学生在展示汇报时,逐步呈现方案的细化与优化过程。各组的初始、优化方案如图1所示。

3 跨学科实践的教学策略

教师可以采用“问题变换”“范例启发”“思维设计”等策略激发学生的灵感,助推实践活动的顺利开展。本文以“供氧器的制作”为例,具体阐述三种教学策略的含义,以及在跨学科实践中的运用。

3.1 问题变换

供氧器的制作是一项具有较强综合性和开放性的跨学科实践活动,因此在解决问题的过程中需要学生整合化学、物理、工程学等多学科知识。问题变换不只是在相同情境下的简单变换,而是需要教师提供跨学科支持,运用明晰问题、探讨提问、提供思路等方式助推学生进行问题变换,逐步解决来源于外部需求或内部生成的问题。问题变换的主体是学生,目的是实现从情境问题到学科问题的转化,在实践中提高科学思维能力。在各组启动或优化方案阶段,学生提出的问题相对庞杂、抽象。运用问题变换的教学策略,可帮助学生将复杂情境的问题逐步变换成学科问题,实现从抽象到具体、从庞杂到简约、从定性到定量的认知转变。

第一,从抽象到具体。在A组优化方案阶段,学生提出“制得的氧气是否可以直接给孕妇使用”,实际上该问题比较抽象,教师便通过提问“孕妇吸入的氧气是纯氧吗”,引导学生将问题变换为“如何控制氧气和空气的比例以及混合气的流速”。经过第一轮变换,抽象的问题已逐步转为具体,但仍不具备操作性。教师在此基础上进一步提问“思考怎样的装置,可以实现该功能”,引导学生将问题进一步变换为“是否可以运用水流来实现”。经过第二轮变换,学生提出的问题已逐步具备可操作性,最终选择运用水流来实现对混合气排出速率的控制,按照1~2L/min的流速注入自来水,使气体以相同的速率从另一根导管导出到孕妇鼻腔。

第二,从庞杂到简约。在B组优化方案阶段,学生提出的问题“装置比较复杂,密封性难以保证,如何简化方案”,该问题较为庞杂,无法给予明确的回答。于是教师通过提问“相同功能的装置是否可以精简”,引导学生从装置设计角度进行分析。学生经过思考后将问题变换为“是否可以在自封袋中直接制取氧气”“储存空气的自封袋似乎没必要存在,能否拆去”等,经过变换后的问题更加简洁明了,学生对方案的可行性进行判断后,选择拆去多余的分液漏斗、1个自封袋以及1个打气筒,实现了方案的简约化,进一步保证装置的密封性。

第三,从定性到定量。在C组启动任务阶段,学生提出问题“分液漏斗容积较小,自制储液容器的容积该如何选择”,该问题体现了学生的思考角度仍停留在定性层面上。教师通过引导学生查阅孕妇吸氧需求的相关资料,帮助学生实现对问题的变换。学生计算出所需反应物的量后,提出问题“如何控制过氧化氢溶液的滴加速率调节氧气的流速”,教师也通过提问“能否假设反应物滴落下来后迅即参与反应”,帮助学生将所需反应物的量与流速建立联系,从定量角度对问题进行进一步变换。学生经过思考后提了“能否通过估算并调节每分钟需要消耗过氧化氢溶液的体积来控制流速”的问题,经过变换后的问题已由定性提升到定量,有利于推动方案的形成。

3.2 范例启发

范例启发是通过典型的内容和方式,使学生从个别到一般掌握具有规律性的知识和方法。已有研究侧重探讨“范例启发”在教学中的应用,但较少基于分类的视角,系统阐述“范例启发”策略在跨学科实践活动中的应用。从类型上分,本研究提供的范例主要包括学科概念范例、工程设计范例和同时具备学科属性、工程设计属性的综合型范例。在初步形成与优化方案阶段,学生对于反应物用量的确定以及装置的改进感到颇为困难。教师可为学生提供范例进行启发,通过所给范例,学生联想到来源于物理、工程学等跨学科领域的原型,并能够从原型升华到解决问题的一般模型。本文以三种类型的范例为典型,具体阐述范例启发教学策略在跨学科实践活动中的应用。

第一,基于学科概念的范例。B组形成方案阶段,学生对如何确定过氧化氢溶液的取用量存在疑问。教师通过给学生提供“流速”这一来源于物理学科的概念范例,引导学生联想到“密度”“化学方程式”等相关概念原型。学生综合运用数学、化学等跨学科知识,通过氧气的质量推算出纯净物过氧化氢的质量,结合浓度、密度,推算出所需要的过氧化氢溶液的体积,并构建出基于跨学科的理论运算模型(见图2),逐步解决反应物的用量问题。

第二,基于工程设计的范例。装置的设计需要考虑药品的储存以及流速的控制,在C组优化方案阶段,学生提出分液漏斗的容量较小,加入液体操作不适宜,自制装置又无法保证密封性。基于工程设计视角,教师以“注射器”为范例,提出问题“是否有类似的常见用品,可实现家用供氧器的制备”。学生通过启发后,联想到橡胶手套、输液袋等来自生活的装置原型,并运用工程与技术知识对原型进行加工,比如在橡胶手套上戳个小孔,通过挤压的方式使液体匀速滴落以及改进配有流速调节器的输液袋等,形成同时具备储存液体和控制液体滴加速率的一般模型。工程设计型范例的提出,为进一步培养学生的工程思维奠定了基础[10]。