学科大概念统领下发展模型认知的单元教学实践

作者: 谭湘湘 何彩霞

摘要: 以学科大概念为统领,以“水处理过程的化学”为例开展主题教学,整体考虑水的净化、硬水软化、含铬污水处理3个情境任务,引导学生自主建构并应用拓展“水处理”认知模型,促进学科知识结构化,发展解决问题的能力,提升化学学科核心素养。

关键词: 学科大概念; 认知模型; 物质的分离与转化; 水处理; 单元教学

文章编号: 1005-6629(2024)05-0042-07

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 问题的提出

《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》[1](以下简称“课标”)主张“素养为本”的化学教学,倡导“真实问题情境的创设,重视教学内容的结构化设计”“通过分析、推理等方法认识研究对象的本质特征、构成要素及其相互关系,建立认知模型,并能运用模型解释化学现象,揭示现象的本质和规律”。知识关联,认识思路、核心观念的结构化是实现学科知识向学科核心素养转化的关键。教学中需要选择合适的主题情境,以学科大概念为统领,实现知识结构化,注重思维方法建构,切实提高解决实际问题的能力[2,3]。

水处理的过程包含水的净化、硬水软化、污水处理等任务,其核心在于利用混合物中组分的性质及其差异进行物质的分离与转化,这是中学化学学习的重要内容,对于发展学生综合运用化学知识分析解决问题,发展学生化学学科核心素养具有重要作用。现各版本高中化学教材没有集中编排“水处理”的内容,暂未见中学教学中对水的净化、硬水软化、污水处理等几个任务整合的文献。

本文针对高二学生设计“水处理过程的化学”主题学习,以“物质的分离与转化”学科大概念为统领,建构并应用认知模型,形成解决此类问题的一般思路。

2 学科大概念统领下的单元知识分析与认知模型

2.1 单元知识结构分析

利用物质的性质及反应进行物质的分离、转化是中学化学学习的重要内容。高中化学必修课程[4]要求:“能根据物质性质的差异选择物质分离的实验方法”,了解通过化学反应可以实现物质转化,认识物质及其转化的重要价值。高中化学选择性必修1课程[5]强调,“选取典型案例,能从限度、平衡等角度对化学反应和化学工业生产条件进行综合分析”,了解水溶液中的离子反应及平衡在物质分离、转化中的应用,认识化学反应的调控在生产、生活和科学研究中的重要作用。

就“水处理过程”相关学科知识而言,自然界中的水、工业生产排放的废水属于混合物,为满足生活和生产需要,人们需要根据水质的不同进行分离、转化等处理,以达到净化、安全和可持续利用的目的。尽管水的净化、硬水软化和含铬污水处理等“水处理过程”各有其独特的原理和技术,但它们都蕴含共同的道理,即根据混合物中组分性质的差异选择合适的方法和程序来进行物质的分离、转化和提纯。也就是说,解决这类问题需要关注两类关键知识:概念原理与方法程序[6]。因此,“水处理”过程的关键是要考虑依据什么原理、采用什么方法和程序来分离除去水中的杂质,其分离的路径大致有以下情形:一是利用物理性质差异直接分离,如利用过滤的方法进行分离,除去水中的不溶物;二是依据化学性质差异通过反应将其转化为可直接分离的状态再进行分离,或利用化学方法将杂质转化成符合要求的成分,以达到去除和净化的目的,如加沉淀剂使杂质转化成沉淀后再利用过滤来分离,或加消毒剂进行杀菌消毒等。

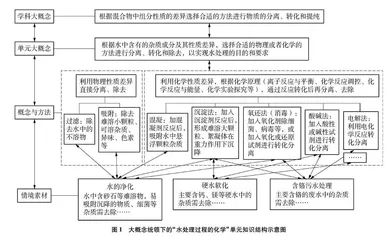

基于上述分析,在学习人教版选择性必修1化学反应原理后设置“水处理过程的化学”主题单元,学科大概念统领下的知识结构如图1所示。学生认识进阶侧重于:综合运用学科知识,根据物质的性质与反应,选择合适的试剂,利用化学方法将杂质转化为易于除去的物质进行分离,以达到净化、除杂的目的,即能从水溶液中离子反应与平衡的角度、运用化学实验的核心思路,融合多学科知识思考问题,发展学生从离子、平衡、能量、调控等角度认识溶液中物质的性质和反应,形成分析“水处理”这类问题的方法策略并能应用于解决实际问题。

2.2 认知模型

实际工业生产中,“水处理”这类问题都是通过一系列的处理步骤和方法来完成的,其综合性较强,比较复杂。基于图1所示结构化知识构建“基于物质分离与转化的水处理认知模型”(见图2):首先,明确研究对象和分离除杂的目的和要求;其次,分析混合物的组分及其性质差异;再次,按照“易分”“除尽”“环保”“最优”的基本原则,选择方法和选用试剂。对于难溶等易分离杂质可直接过滤或吸附分离,对于不易分离的杂质选用化学方法将其转化为易于除去或无毒害物质等来实现分离和除杂,过程中要结合化学反应原理等知识考虑试剂的选择、用量、顺序、使用条件等,从速率、限度的角度调控化学反应,从能量等角度综合分析,最终获得目标产物。

3 “水处理过程的化学”单元教学目标与教学流程

3.1 单元教学目标

(1) 通过对水的净化工艺流程的分析,初步建构混合物(待净化的水)分离与转化的认知模型,能应用于硬水软化、含铬废水处理等实际问题的分析,完善混合物分离与转化的认知模型,形成解决这类问题的一般思路。

(2) 针对净化水中的混凝、消毒及硬水软化中的沉淀转化等问题,能依据组分性质差异,从离子反应与平衡、氧化还原反应等角度进行试剂的选择及反应条件的调控,能用化学反应与能量等知识解决含铬污水的处理问题,拓展对水处理过程的原理和常见方法的认识,提升解决实际问题的能力。

(3) 通过水的净化、硬水软化及含铬废水等真实问题的分析,体会学科知识间的内在联系和系统解决问题的基本思路的重要性,增进对化学学科知识价值的理解,提高节约资源的责任意识。

3.2 单元教学流程

聚焦水的净化处理,教学流程共分3个课时任务,如图3所示,具体如下:

任务1:建构模型。以“水的净化”为载体创设实际问题情境,根据自来水厂净水过程示意图,思考程序,小结方法,初步构建认知模型;探讨混凝和消毒环节的原理和方法,通过数据、设计并实验等,认识选择思路;讨论野外净水方案,互评方案可取性,获取实用策略;分析完善待净化水的认知模型,复习反应原理知识的同时,形成水净化的一般思路方法。

任务2:应用模型。创设硬水软化情境,根据资料学生讨论交流硬水的危害,先行应用模型,根据钙、镁不同的存在形式,探讨除杂方法,教师跟进评价:加热法,先转化为难溶物再实现沉淀转化除杂;药剂软化法,考虑多重因素间接转化为沉淀,并能用化学用语表达;离子交换法,根据电荷守恒去除杂。

任务3:拓展模型。创设含铬废水情境,分析含铬

废水的危害及铬元素常见的转化形式,探讨钡盐沉淀转化法;加Na2SO3还原沉淀法,寻求最佳工业条件;电解法等特殊手段。梳理特殊水质问题的解决思路,拓展模型解决问题,树立环保能耗意识。

4 单元视角下的课时教学举例

“水处理过程的化学”主题教学的3个任务中,任务1聚焦于一般水质的净化问题,建构水的净化认知模型;任务2和任务3聚焦于解决特殊水质的问题,应用并拓展模型。其中任务1的主要教学活动见下文。

4.1 活动1:水净化工艺流程

[问题1]从自然界获得的水,不能完全满足人类生产、生活的需要,根据水体、用途的不同,需要对水进行处理。有哪些处理方法呢?

[学生]海水淡化、水的净化、硬水软化、污水处理等。

[追问]水的净化处理方法复杂且多样,请结合粗盐精制[7],应具体考虑哪些问题?

[学生主要观点](1)先过滤掉砂石,再加入试剂将杂质离子转化为沉淀去除;(2)还要考虑试剂用量、顺序、检验等。

[展示前测]我们是否可以类似考虑待净化的水呢?课前,同学们根据初中自来水净水图,对流程进行了描述。你认同哪个观点?请分析水净化工艺的流程,思考主要环节、目的及顺序,并说出你的依据(见图4)。

[学生主要观点](1)认同2号(沉淀-过滤-吸附-消毒);(2)认同3号(混凝-沉淀-过滤-吸附-消毒),应先将悬浮物吸附,与大颗粒难溶物在重力作用下沉淀并过滤,活性炭吸附色素及异味等,最后细菌消杀等。

[共同小结]程序方法:先大后小,先易后难。初步构建认知思路:组成分析-性质差异。

设计意图与认知发展:针对水的净化问题,类比粗盐精制,能依据混合物中的组分及其性质差异选择分离方法和程序,初步建构水的净化的认知模型。

4.2 活动2:水净化的原理和方法

[教师]为达到净水目标,进一步探讨混凝、消毒环节的原理方法。

[问题2-1]选择什么试剂除去不易沉降的物质,它们有什么共同特点?为什么常常同时加入少量NaHCO3?

[学生]可选明矾、铁盐等吸附除去,因为能发生盐类的水解产生胶体;可促进水解程度。

[问题2-2]常选用什么试剂可除去水中细菌?为什么可以消毒?

[学生]含氯消毒剂,如氯水、次氯酸盐等,因为它们具有强氧化性。

[教师]类比漂白粉,国内自来水厂大多用Cl2对水进行消毒,其原理是什么?使用时加氨可延长处理时间,提高消毒效果,结合化学用语解释原因。

[学生]产生HClO起杀菌作用;书写解释水解反应可逆,不断释放成分并吸收。

[追问]Cl2消毒有什么弊端?

[学生]Cl2有毒,副产物。

[教师]保存:阴暗处密封,否则容易失效,用化学用语解释原因。

已知(见表1):

[学生]根据电离常数信息及已学知识书写方程式。

[讨论]实验室通过测定不同条件NaClO的细菌杀灭率,以探究“84”消毒液杀菌能力影响因素,实验结果见表2:

(1) 结合上表数据推断,相同条件下,HClO与NaClO哪个杀菌能力更强?

(2) NaClO的杀菌能力与哪些因素有关?使用时应注意什么?

[学生主要观点](1)认为HClO更强,并与浓度、pH、温度等有关;(2)对金属制品有腐蚀作用,不可长期使用;喷洒后保持一段时间效果会更好。

[共同小结提升](见图5)

[教师]ClO2被国际公认为安全、无毒、绿色消毒剂,消毒效率是Cl2的2.6倍,对生物细胞壁有很强的吸附穿透能力。

[实验展示]大肠杆菌是水处理的常用指标,这是ClO2对大肠杆菌灭活前后的对照实验,ClO2符号是用棉签蘸取大肠杆菌写的,培养1天后的生长情况。经ClO2处理后,仅有少量菌生长(见图6)。

[追问]ClO2较强的消毒杀菌能力是由什么决定的,能否预测,你的依据是什么?

[学生]强氧化性,+4价。

[实验探究]如何设计实验证明ClO2有氧化性?

资料:ClO2是一种黄绿色气体,避光保存,低温光解,为易爆炸的物质,易溶于水但不与水反应。

实验药品:ClO2消毒片、维生素C溶液、水

[学生主要观点](1)ClO2固体溶于水呈黄绿色,加入维生素C溶液后退色;(2)退色有可能是因为加入溶液稀释的结果,应再加一个对照试管:ClO2固体溶于水后,加等量的蒸馏水。

[小结提升]在进行多因素对照试验时变量控制很重要。ClO2有强氧化性,所以有较强的消毒能力,性质决定用途。

[教师]能否找到消毒、净水两者功能兼备的试剂?