基于证据推理和模型建构的初中化学教学

作者: 杨慧

摘要: 证据推理和模型建构是科学思维的重要组成部分。以“原子结构模型的演变”为例,引导学生探索原子结构发现史,通过提取证据、推理分析、制作模型、评价修正等环节,三次建构原子结构模型,初步形成宏观与微观、直接与间接相结合的认识物质组成结构的思路与方法,提高基于实验事实进行证据推理、模型建构的能力,着力发展科学思维与核心素养。

关键词: 初中化学; 证据推理; 模型建构; 原子结构; 教学设计

文章编号: 1005-6629(2024)05-0055-06

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

化学是研究物质的组成、结构、性质、转化以及应用的一门基础学科。原子、分子等微观粒子不可直接观察,物质性质及其反应变化规律十分抽象,所以需要根据实际情况,使用分析、推理等方法认识研究对象的本质特征、构成要素及其相互关系,建构模型以解释和认识物质结构、性质和变化规律[1]。

“原子结构模型的演变”是《义务教育化学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)学习主题3“物质的组成与结构”下的核心知识,其中“3.3认识物质的组成与结构的思路与方法”部分强调了实验、想象、推理、假说、模型等探索物质结构的方法[2]。“原子结构模型的演变”主题中原子结构的确立历经理论探讨、实验探究、模型确立三个阶段[3],科学家在依托假说建构模型、基于证据修正模型的过程中充分展现了研究物质结构的思路与方法,学生能从中发展基于实验事实进行证据推理、模型建构的思维能力,培养质疑能力和批判能力。

1 教学主题内容与教学现状分析

1.1 “原子结构模型的演变”教学内容分析

“原子结构模型的演变”是山东教育出版社出版的《化学》九年级上册第二单元第三节“原子的构成”的内容[4]。新课标在“物质的组成与结构”主题下提出了原子学习的具体要求:(1)认识原子是由原子核和核外电子构成的;(2)通过科学史体会科学家探索物质的组成与结构的智慧,知道可以通过实验、想象、推理、假说、模型等方法探索物质的结构;(3)了解人类对物质的组成与结构的探索是不断发展的,以及研究物质的组成与结构对认识和创造物质的重要意义,发展科学探究的好奇心、想象力与创新精神,初步养成严谨求实的科学态度。本节内容主要介绍了原子的内部结构和原子构成的规律,主要包括α粒子轰击金箔实验的现象和结论,原子的内部结构和各微粒的带电情况,以及几种常见原子的基本构成。原子结构的学习,能够引领学生用发展的观点认识原子的构成,帮助学生初步建立物质是有结构的、结构是有层次的等化学基本观念。同时,学生需要通过分析实验证据和数据证据,建构原子结构的模型,有助于初步形成认识物质微观世界的角度和方法,发展基于证据进行推理和建构模型的核心素养。

1.2 教学现状分析

1.2.1 文献分析

已有研究对“原子的构成”教学的探索与实践主要从三个角度展开:(1)基于化学史进行教学设计。通过讲化学史故事,帮助学生更好地理解、接受和表征电子、原子核、质子、中子等微粒,揭示知识背后所蕴含的科学思想与科学方法,使学生在获得知识的同时,领悟科学精神,全面提高科学素养[5]。(2)基于“游戏化”进行教学设计。利用游戏的反馈系统制定游戏规则,完成目标教学,吸引学生自愿参与到课堂游戏中去主动学习[6]。(3)基于模型建构进行教学设计。通过对实验或教具演示结果分析和动手制作模型,激发学生的兴趣,明确科学探究的要素,学习科学探究的方法,促进学生深度理解模型的建构过程[7]。虽然已有研究对“原子的构成”这一主题探索较多,但仍然存在以下几个问题:一是教师多着眼于具体原子结构模型的认知和制作,对科学史中重要的实验证据利用不够充分,学生难以从中发展证据推理、模型建构的能力;二是原子结构发现史的呈现方式比较单一,多以教师讲述为主,学生感受不深,而且教学中忽略了科学技术发展对原子结构发现的重要推动作用,不利于学生形成运用工程技术手段解决真实问题的意识。

1.2.2 学情分析

学生经过前面对水分子的运动和变化的学习,已初步确立了认识物质的宏观元素视角和微观分子视角,认识了元素概念与原子概念之间的关联,体会了探索物质组成的学科思维方式,但对于原子的内部结构及其研究方法知之甚少;初中学生的抽象思维能力虽然有一定的发展,但未达到较高水平,同时微观粒子是不可见的,科学家的重要实验也难以在课堂上复制,这导致学生对原子结构的学习多以被动接受、机械记忆为主,很容易出现知识的遗忘和混淆,他们也难以从中感受到“不可再分”不是一成不变的,而是随着化学实验手段的进步而不断发展的化学科学本质。

2 教学思想与创新点

基于实验事实进行证据推理、模型建构是初中化学学科核心素养“科学思维”的重要组成部分,是研究物质及其变化规律的重要思路与方法。化学学习的过程需要学生运用已有模型提出问题,设计方案和实验,收集证据并分析证据,从而完善模型,并再次运用模型产生新的问题,这是一个螺旋上升的过程。本文以原子结构模型的演变历程为主线,学生通过阅读电子书、观看视频、软件模拟等多种途径搜集信息,在深入分析实验证据的基础上,利用橡皮泥连续制作道尔顿的实心球模型、汤姆森的葡萄干蛋糕模型以及卢瑟福的行星模型,在建构模型、评价模型、修正模型的过程中,认识原子的构成,学习利用实验、想象、假说、模型等探索物质的组成与结构的思维方法,逐步形成宏观与微观、直接与间接相结合认识物质的思路方法。

3 教学目标

(1) 通过网络搜索、电子书查阅等多种形式了解原子结构发现史,分析原子发现过程中经历的重要实验,理解原子的内部结构,初步形成宏微结合认识物质的双重视角,同时在信息搜索和筛选加工的过程中发展信息意识。

(2) 利用橡皮泥动手制作原子结构模型,在建构模型、评价模型、修正模型的过程中,发展证据推理、模型建构的能力,形成利用实验、想象、假说、模型等探索物质的组成与结构的思维方法,感受科学理论曲折发展、“继承-创新”的发展规律,初步感知科学本质,逐步形成严谨求实、大胆质疑的科学精神。

(3) 通过回溯原子结构的发现历程,了解科学技术的更新迭代,感受技术进步与科学发展的相互促进作用,初步形成直接和间接相结合的认识物质的思路,发展综合运用化学、技术、工程知识解决问题的能力。

(4) 通过讨论原子理论在现代社会的应用,体会研究原子的重要价值,从原子是构成物质的基本单元延伸到个人是构成社会的基本单元,树立强国有我的信念。

4 教学流程

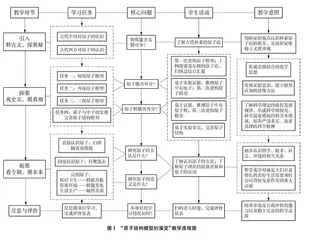

确立本课时的教学流程如图1所示。

5 教学过程

5.1 释古文,探奥秘

[创设情境]从古至今,人类从未停止对物质构成奥秘的探索。早在西周时期,物质可以被不断分割的思想就开始萌芽,我们从造字中就能窥得一二。比如说“小”字,就是把一个东西不断分成两半的意思。墨家思想中的“端”就是墨子认为的无可分割的最原始的东西。无独有偶,几乎是在同时期的古希腊,哲学家德谟克利特也提出了类似的观点,并将这最小的部分称为原子。不过这个时期,人类既不懂得如何进行科学实验,也缺少必要的观测工具,对物质组成的认识大多来自于想象。

设计意图:了解古代东西方对物质构成奥秘的探索,用辩证的观点认识朴素原子论的萌芽,逐步形成辩证唯物主义世界观。

5.2 观史实,揭真相

5.2.1 初探原子模型

[提出问题]你想象中的原子是什么样子?请用橡皮泥做一做。

[学生活动]小组合作,用橡皮泥制作原子结构模型(学生作品见图2)。

[任务布置]同学们的观点与科学家道尔顿不谋而合,18世纪中后期,道尔顿首次提出了科学的原子论。请大家用Pad上网搜索道尔顿原子论的相关资料,总结整理后小组汇报。

[学生活动]网络搜索筛选信息,提炼道尔顿原子论的主要观点并进行汇报。

5.2.2 再探原子模型

[提出问题]1897年,有一位叫汤姆森的科学家做了一个实验,对此说法提出了疑问:原子真的不能再分吗?请大家打开Pad中的电子书,查阅汤姆森的相关资料,小组讨论:汤姆森的实验和道尔顿的实心球模型有无冲突?你还可以获得哪些信息和结论?

[学生活动]阅读电子书中汤姆森的生平简介和阴极射线实验的文字资料,观看阴极射线实验视频。

[任务布置]请小组合作,共同制作一个新的原子模型。

[学生活动]小组合作,二次制作原子结构模型(学生作品见图3、图4)。

[教师评价]同学们已经初步掌握了模型建构的方法,个别小组做得还不太理想,请继续修正。(PPT展示汤姆森的葡萄干蛋糕模型)这是汤姆森建构的葡萄干蛋糕模型,他认为:电子均匀地分布在正电荷的液体中,就像许多软木塞浸在一盆水里一样。

5.2.3 三探原子模型

[提出问题]汤姆森的学生卢瑟福,通过大量实验,在原子可分的基础又提出了一个新的问题:原子的内部结构是什么样的?大家了解一下这个实验,并尝试用简明的语言描述实验现象。

[学生活动]观看α粒子轰击金箔实验,描述实验现象。

[教师]汤姆森提出的原子结构模型是否合理?原子的内部结构是什么样的呢?请你带着问题,打开Pad上的软件模拟一下这个实验。

[学生活动]用网络软件模拟α粒子轰击金箔实验(图略),思考、讨论回答问题。

[任务布置]请大家根据刚刚获得的信息,再制作一个原子模型。

[学生活动]小组合作,三次制作原子结构模型,并进行模型的分享和评价(学生作品见图5)。

[教师评价]同学们现在不仅能够制作比较准确的模型,还能多角度地评价模型。卢瑟福受太阳系模型的启发,提出了新的原子模型,这个模型被后人称为“行星模型”(PPT展示卢瑟福的行星模型)。

[提出问题]我们用了短短几十分钟,经历了三次模型建构,这个过程其实浓缩了原子结构发现史中的百年光阴,同学们,你从科学家身上学到了什么?

[学生1]我们要重视科学实验,大胆地假设,不断地验证。

[学生2]我们要学习科学家勇于探索、追求真理的科学精神。

[教师总结]是的,同学们不仅学到了科学探究的方法,还领悟了科学家们的精神,真的是受益匪浅。

5.2.4 质子与中子的发现,完善原子结构模型

[提供信息]卢瑟福采用α粒子轰击氮原子核的实验,打出了一种带正电的微粒,他发现这种粒子与氢原子核是一样的,经大量试验,他确信原子核中有一种带正电的粒子,并将它命名为质子。同时,通过定量测算,他预言原子核中还应该有一种中性的粒子。最终,英国的查德威克证实了中子的存在。

[提出问题]你能描述一下原子的结构吗?那这些粒子的带电情况呢?

[学生齐答]原子包含原子核和核外电子,原子核包含质子和中子。质子显正电,中子不显电性,原子核显正电,电子显负电,原子不显电性。

[追问]那质子和中子能不能再分了?

[学生齐答]夸克。

[追问]夸克就是构成物质最基本的粒子了吗?

[学生]有人说是,有人说不是。

[教师]这就需要大家今后去揭晓答案了。

设计意图:学生跟随科学家们的研究历程三建原子结构模型,借助网络和电子书,充分提取化学史中的实验证据,提升基于实验事实提出假设、建构模型的能力,总结归纳科学探究的方法,领会科学家精神,体悟人类对物质组成、结构奥秘的探索是永无止境的。