学科融合视域下高中化学项目式学习

作者: 陈寒与 江合佩

摘要: 以“碳中和”为情境,聚焦碳捕获协同转化,开展项目式学习。通过寻找“碳中和”的化学方法、设计“捕获-释放”模式下的“碳中和”化工方案、设计“释放-重生”协同下的“碳中和”电化学方案和分析评价“富集直接转化”模式下的“碳中和”科研方案的四课时子任务,实现对二氧化碳捕获转化设计的逐步高度耦合。任务中充分运用“价-类”二维转化模型、电化学转化模型、工程思维等设计与评价方案,促进化学学科模块融合,帮助学生形成物质转化的多维认知角度。

关键词: 学科融合; 项目式学习; 碳中和; 碳捕获协同转化

文章编号: 1005-6629(2024)05-0061-07

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》强调提高学生综合运用知识解决实际问题的能力,注重学科内的融合及学科间的联系,明确学习主题,凝练大概念,帮助学生对知识、问题及社会形成整体性认识[1]。项目式学习,在实施过程中能充分调用学生的跨学科知识,促进学生培养解决陌生复杂情境中实际问题的能力。精选“碳中和”为情境载体,充分融合学科内模块核心知识,跨学科多角度地完成“固碳转化”任务,突出物质转化思路与方案优化视角,形成“设计-评价-优化”的螺旋式上升学习模式。整个项目多视角、连续式、进阶性地引导学生实现知识技能结构化,发展学生的“宏观辨识与微观探析”“证据推理与模型认知”“科学态度与社会责任”等学科核心素养[2,3]。

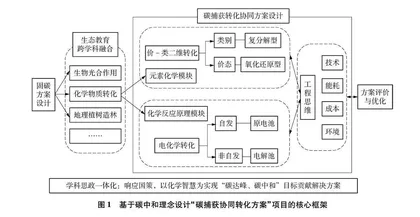

1 项目主题选择

《国家十四五规划纲要》强调,要在2030年实现“碳达峰”,在2060年实现“碳中和”[4]。面对该社会性科学议题,作为当代中学生,若能运用所学知识开展“助力碳中和”等真实问题解决的学科实践,将推进认识化学发展对促进社会文明进步的重要性,强化社会责任意识[5]。基于此,本项目式学习引导学生从跨学科“碳中和”解决方案中聚焦二氧化碳“捕获-释放-转化”的化学问题,从元素化学模块中的“价-类”二维视角、化学反应原理模块中“反应是否自发”的电化学方法视角开展方案设计,进一步完善物质转化的认知视角;融合技术、能耗、成本、环境等工程思维,引导学生从物质的理想转化进阶到物质的实际转化[6],实现多维视角分析与评价物质的转化方案。整个项目基于“碳中和”理念设计“碳捕获协同转化方案”的核心框架如图1所示,旨在促进学科融合,进一步引导学生明确通过化学反应可以实现物质转化,促进人与自然的可持续发展,凸显化学学科育人价值[7]。

2 项目教学目标

固碳方案设计活动在初三化学和高一生物、地理等相关学科中略有涉及,但是较为孤立与分散。经过高一高二的化学学习,学生已初步具备“价-类”二维物质转化模型、电化学模型、热力学-动力学综合视角等必备知识。在高三阶段化学学习时,如何从学科融合的更

高视角再审视“碳中和”理念下二氧化碳的捕获转化过程?基于上述需求,本项目学习从真实复杂情境中抽提化学问题,开展“寻找‘碳中和’的化学方法、设计‘捕获-释放’模式下的‘碳中和’化工方案、设计‘释放-重生’协同下的‘碳中和’电化学方案和分析评价‘富集直接转化’模式下的‘碳中和’科研方案”的四课时子任务,实现知识远迁移。具体学习目标如下:

(1) 能从物质类别和元素价态等视角设计CO2捕获和转化的方案。能有意识地从工程思维和绿色化学等角度评价与优化CO2捕获转化的工艺流程,建构真实意义上的工业方案的设计与优化的思维模型。

(2) 能分析、解释CO2转化的电化学装置工作原理,并能围绕流程集约目标,设计与优化CO2转化的电化学装置。能综合考虑电化学装置中的物质变化、能量变化以及工艺优化等进行方案决策,解决实际问题。

(3) 能根据具体的CO2转化的科研成果,有意识地从技术、能耗、成本、环境等多维视角收集证据,进行循证分析,合理评价与交流。

(4) 通过“碳中和”方案的迭代优化设计、展示与交流,认识化学科学与技术的不断创新是解决人类社会发展中遇到的问题、实现可持续发展的有效途径,进一步唤醒学习化学科学的兴趣和激发探索未知世界的热情。

3 项目任务与教学流程

本项目围绕“碳中和”理念,以设计碳捕获转化协同方案为学习抓手,展开项目式学习,包括项目先导课、设计交流课、展望总结课三种课型,整体项目任务的架构与教学流程如图2所示。项目任务环环相扣,逐步进阶,引导学生在自主设计的“碳捕获-碳释放-碳转化”经典方案的基础上,逐步实现“捕获-释放”“释放-转化”等步骤的耦合优化,明确碳捕获转化协同的发展趋势。

4 项目实施

在项目先导课中,从思政的角度引出碳达峰、碳中和理念,进行生态教育,构建人类命运共同体意识,以化学、生物学、地理、思想政治等跨学科多维视角,进行固碳方案畅想。聚焦化学方案,明确利用电化学方法实现CO2转化为其他有价值的碳基产品(C2+产品)的非自发过程。整节课帮助学生建立从复杂情境中提炼化学问题的一般思路,也让学生明确碳捕获转化协同项目的核心任务与意义,促进学生知、情、意、行的统一。

在设计交流课和展望总结课中,从“教-学-评”一体化的思路开展方案设计、学生自评、生生互评、师生互评,从方案评价和任务评价的双重视角推进方案的逐级优化,并逐步实现物质转化多维视角的形成和方案评价思维模型的建立[8],实现学科内模块间的有机融合。该部分的课型模式如图3所示。

以下为课时2~4的核心活动实施过程。

4.1 设计“捕获-释放”模式下的“碳中和”化工方案

[教师]将CO2捕获、适时释放,然后转化为其他有价值的碳基产品(C2+产品),看上去仅需用“碱捕获-酸释放-电化学转化”即可实现。但真实实施过程中还需要关注哪些问题呢?

4.1.1 迁移运用SO2尾气处理方案

[教师]工业化进程中,化学家为缓解SO2对环境造成的影响,尝试了如下多种脱硫方法。试分析与评价各个方案的优缺点。

[学习支持]工业上常见脱硫方法:活性炭吸附法、钙基固硫法(即用生石灰和含硫的煤混合后燃烧)、氨水脱硫法(即用雾化的氨水与烟气中SO2直接接触吸收)、石灰-石膏法(即利用石灰乳吸收SO2后经氧化转化为石膏)、双碱脱硫法(即利用烧碱吸收SO2,再利用熟石灰再生)等。

[学生1]活性炭吸收效率较低;钙基固硫方法中固体-气体接触效率有限但原料廉价,石灰-石膏法吸收效率相对更高;氨水脱硫法效率较高,还可生成氮肥副产品;双碱脱硫法吸收效率较高但流程较复杂。

[学生2]氨水脱硫法需要雾化可能对设备要求较高;石灰-石膏法产生的石膏容易堵塞管道;双碱脱硫法可以实现碱的再生与循环利用。

[教师过渡]大家能从吸收效率、设备需求、循环利用等多角度来评价经典的脱硫方案,非常难能可贵,这些视角对同为酸性氧化物的CO2捕获释放转化过程有何启发?请大家开展方案设计。

4.1.2 CO2捕获与释放方案设计

[项目设计引导]进行工艺流程范式展示,对学生的方案设计进行规范化。

[组内交流]请各位同学以小组为单位,进行CO2捕获释放转化方案的交流,并根据刚才了解到的评价视角,进行组内评价,并进行方案优化。

[方案展示]部分小组学生设计优化后的碳捕获释放转化方案如图4所示。

[组间互评1]方案a借鉴侯氏制碱法和氨水脱硫法,保证碳捕获的高效率;联合海水开发利用、化肥和纯碱制取等过程,多种产品的产出让流程价值最大化。但流程过于繁琐,且使用到氨气等要注意安全性和腐蚀作用,最终获得的二氧化碳含有一定量的水蒸气等对后续转化要求比较高。

[组间互评2]方案b借鉴双碱吸收法,实现NaOH的重生,提高了捕获效率且降低了成本。整个方案物质循环利用意识强,但过程较复杂,且加热CaCO3分解耗能大。

a 借鉴侯氏制碱法设计的方案

b 借鉴双碱吸收法设计的方案

[文献比对]对比“捕获-释放”模式下经典的固碳化工方案[9],明确自身方案优缺点。

[教师点评]方案百花齐放,体现同学们的深度思考。综合产品价值、循环利用、能耗等因素,方案通过两三轮的修改已经逐步趋于成熟。其中方案b更是极为接近文献中的固碳方案,同学们的智慧可圈可点。“捕获-释放”模式下的“碳中和”化工方案原理较简单,但实施过程较为复杂且粗放,我们有没有可能实现更加集约化的方案?

设计意图:在建立“碳中和”理念后,引导学生充分调用元素化学知识,实现碳捕获转化方案。通过分析课内脱硫工艺方案实现知识的迁移应用,突显价-类二维的理想转化和现实工程的实际转化的差异,帮助学生建立“设计-评价-优化”工艺路线的思路。

4.2 设计“释放-重生”协同下的“碳中和”电化学方案

4.2.1 CO2“碱捕获酸释放”过程再审视

[教师]如何评价碱捕获酸释放的方法?

[学生]原理简单,操作简便,在不考虑成本时,是实现CO2捕获释放的最佳方案。

[教师]从孤立视角看问题往往过于片面化,但各位同学已经开始有全盘考虑的意识了。既然使用酸、碱等原料有利于CO2捕获释放,是否有可能在CO2捕获释放过程中耦合酸碱生产过程?

[学生1]像“区域地理”课程中提到的,联合酸制造工厂和碱制造工厂,形成产业链。

[学生2]类似于氯碱工业,搭建电化学装置,提供酸性、碱性溶液。

4.2.2 CO2的电化学捕获-释放装置设计

[学习支持]工业上常利用双极膜进行海水淡化,并获得酸和碱溶液;工业上利用双极膜和阴膜组合电渗析法,处理pH<6时的HSO-3溶液,可直接获得再生SO2-3吸收液和含较高浓度HSO-3溶液。

[项目设计引导]借鉴前人智慧,你能否设计更集约化的CO2捕获-释放方案?

[方案展示]学生经过个人设计、组内交流、组间交流再优化后的电化学CO2的捕获-释放方案如图5所示。

[小组汇报]受到海水淡化的启发,最开始设计利用阴、阳离子交换膜构建的电化学装置(第一版方案),制备盐酸和NaOH溶液。碱性物质用于CO2捕获,酸性物质用于CO2释放,传统的工艺流程耦合电化学制备后,避免了过多的复杂的工艺流程来实现捕获剂NaOH的重生。电化学的电能可利用太阳能、风能等方式获得,继而实现方案的绿色环保。后续交流过程中,受到其他小组的启发,进一步优化成CO2的释放也耦合并入电化学装置中,进一步减少了流程的繁琐(第二版方案)(见图5)。

[文献比对]对比文献[10]中利用电化学设计的固碳方案,思考不同方案间的设计出发点。

[教师]该小组不同阶段的两个设计版本,让大家看到交流的力量。是大家的思维碰撞一步一步使方案变得更加富有创意。最终的方案CO2的释放和捕获剂的重生集约化程度非常高,与文献中的设计不谋而合。当然,也看到了二者在电解液上的差异,这是实际生产过程中从物理学科电解电压方面所作的考虑。所以一套方案需要跨学科知识的相互助力,才能更加完善。

设计意图:在“碳中和”化工方案的基础上,进一步引导学生利用电化学装置进行流程的耦合,修正和优化方案。学生逐步搭建物质转化的多维视角模型,建立从转化效率、工艺难度、能耗成本等角度进行评价的思维模型,实现核心素养的逐步提升。

4.3 分析评价“富集直接转化”模式下的“碳中和”科研方案