学生主体精神的水平建构与应用研究

作者: 徐心怡 占小红

摘要: 学生主体精神是未来教育发展的关键因素,而合作学习活动中的学生主体精神对个人、团队发展都起着重要作用。通过课堂观察法、认知网络分析探究科学与工程实践活动中学生主体精神的特征与水平,反思现状并提出参考建议,以期促进学生主体精神发展,更好发挥科学与工程实践的育人作用。

关键词: 学生主体精神; 科学与工程实践; 认知网络分析

文章编号: 1005-6629(2024)06-0024-07 中图分类号: G633.8 文献标识码: B

1 引言

面对全球数字化、人工智能快速发展等一系列挑战,教育未来发展的方向引发人们重视与深思。今天的学生需要什么样的知识、技能、态度与价值观才能适应并创造未来的世界?教学系统如何能有效地开发这些知识、技能、态度与价值观?为了回答这两个问题,OECD提出学生主体精神(student agency),明确指出“学生主体精神是发展学生塑造未来能力的基础,教育的关键在于发展学生主体精神”[1]。

学生主体精神是指设定目标、负责任地行动和自主反思以实现变革的能力,包含目标、反思、责任、行动四个组成部分[2]。我国《义务教育课程方案(2022年版)》指出要“创设以学习者为中心的学习环境,凸显学生的学习主体地位”[3]。可见我国课程改革强调学生的主体地位,让学生做学习的主人,这也正体现学生主体精神的必要性。综上,无论是OECD还是我国的课程改革,都强调学生主体精神,认为学生主体精神是学生学习的关键要素,是个人发展的重要方面。

在教学改革的过程中,合作学习因其能提高学生积极性、课堂参与度等优势,被广泛应用于学生探究活动、实验活动,例如科学与工程实践活动、项目化学习。其中科学实践活动以合作学习为基本形式,倡导学生个体在合作学习过程中主体精神的发挥。科学与工程实践活动是结合数理化等科学学科与工程技术的特点,将知识的获取方法、工程设计思想及工具的利用有机统一,促进学生综合素质形成的跨学科活动。

然而有研究表明,虽然合作学习活动已经得到了大力推广,但实际效果并不理想,学生在合作过程中参与度不高,没有真正发挥主体精神。学生主体精神在合作学习过程中起着重要作用,学生不仅需要学会与他人合作,也要学会发挥自己的主体性,促进自我的成长。

以往学生主体精神的测量多采用自陈式量表,较少涉及对学生在合作学习过程中主体精神表现的研究。基于此,本研究针对科学与工程实践活动,聚焦于学生主体精神的特征表现,从各维度反映学生主体精神的现状、水平,反思总结原因,为更好发挥学生主体精神提供参考建议。

2 研究过程

2.1 工具设计

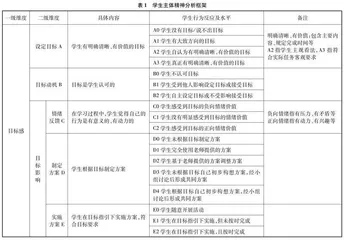

本研究通过观察学生合作学习过程中的行为表现衡量学生主体精神的发展情况,因此设计基于过程的学生主体精神分析框架。早期,学生主体的相关概念都是哲学到教育学的“衍化”[4]。研究者基于哲学的视角,主要根据主体性的哲学内涵设计分析框架[5,6],不同学者在理解具体内涵上的角度、切入点有所不同,导致出现分析框架多样、维度重叠等问题。而OECD提供新思路,将学生主体精神具体化,内涵丰富,概念边界更清晰,更具操作性。因此,本研究基于OECD学生主体精神的分类视角,引用OECD学生主体精神的定义,结合科学与工程实践活动特性确定四大分析维度,即目标感、行动力、反思力、责任感。

基于国内外学者的测量量表[7~13],重构学生主体精神测量模型,细化各维度的内涵与具体水平表现。分析发现,尽管学者看待问题角度有所不同、量表维度名称不同,但实质内核较为相近。其中共通的是,都考虑到了“目标”“计划”“动机”以及学习过程中的“自我监控”“自我评价”。值得注意的是,张庆林明确将责任感列为单独的分析维度。

基于以上分析,确定如表1所示框架。其中,目标感是指学生能够自主设定或认可目标,并且目标广泛而持久地影响学习活动过程,学生能够感受到目标提供的情绪反馈、指引作用。行动力是指学生在追求目标过程中积极采取行动,付出智力或体力上的时间与精力,能够克服挫折,坚持不懈。反思力是指学生在学习、实践中从目前已知、确定的观点中退一步,以一种批判性立场重新思考问题的能力,包含对自身情况的反思、对学习实践的反思、对人际关系的反思三方面。责任感是指学生自觉完成份内的事,意识到行动会对自己、他人产生影响,包含理解个人角色及期望和明白个人行为对他人的影响两个组成部分。

2.2 样本收集与处理

研究样本来自高一年级学生的科学与工程实践课程。首先,研究者前往开设科学与工程实践活动的学校观摩,并录制音视频,共收集32个样本。其次,根据“以科学与工程实践活动为主线,以小组合作学习为主要活动形式”“能清晰展现学生互动过程和话语行为”的标准筛选出18个研究样本,共计138人次参与。

2.3 视频分析流程

采取话语与行为分析,首先,识别教学活动类型,保留合作学习片段。其次,识别合作学习中的任务目标,以目标为标志切割分析片段,共获得31个分析片段。将收集到的分析片段视频转录为文字,根据学生主体精神分析框架从各维度逐条进行编码。

例如:在“搭建抗震结构”活动开始前,教师提供任务单与要求,甲同学主动阅读任务单,记录任务目标与详细要求,则认为甲同学有清晰明确的目标并主动接受目标,编码为A3、 B2;甲同学先在任务单上绘画初步设想的搭建模型,随后与小组成员交流讨论,则编码为D4;活动开始后,甲同学随即开始拿取、连接材料,全程搭建结构,则认为甲同学主动开展行动,全程参与,编码为F1、 G2;甲同学按方案搭建立方体,发现底座不稳固,在原先基础上增加吸管加固,则认为甲同学根据实际情况调整行为,编码为K1;在活动过程中,甲同学积极参与小组讨论,尽职尽责完成分配的任务,与其余同学和睦相处,则认为甲同学基本履行职责,能约束自己的行为,编码为M1、 N2;任务时间结束时,甲同学已基于目标完成搭建任务,则编码为E2。以此类推,以各小组中每位学生为分析单位,每位学生均有一条编码数据,最后整理编码数据,使用SPSS进行描述性统计,ENA lab进行认知网络分析。

由两位编码员分别进行编码,针对有分歧的地方再进行协商讨论,归类一致性系数为0.931,具有良好的信度。

3 研究结果分析与讨论

3.1 学生主体精神现状

对各维度水平进行频率占比分析,结果如表2所示。需要说明的是,对反思力-学习实践(K)采用计数的形式,因此结果多于参与人次。

从目标感维度来看,近七成学生有明确清晰、有价值的目标,但只有57.97%学生基于目标有自己初步的设想。20.29%学生依赖小组讨论,对方案没有自己初步的构想,21.01%学生以教师提供的方案为基础。在实施方案环节,75.36%学生能够在目标指引下实施并按时完成。可见,学生已经具备基本的目标意识,但目标没有完全落实到具体活动中,特别是在制定方案环节,不少依赖教师或同伴的学生未充分发挥主体精神。值得肯定的是,90%以上的学生都能够自主设定目标或不受影响接受目标,在活动过程中感受到正向情绪,说明学生乐于开展科学与工程实践活动。

从行动力维度来看,在任务开始时,89.86%学生能够主动开展行动,其中60.14%学生全程行动,34.06%学生有时行动、有时旁观。行动过程中,63.04%学生没有使用行动策略推进任务进程,但最终能顺利完成任务。在遇到困难时,84.06%学生会自己动笔思考,与同伴、教师讨论原因及措施,主动寻找解决方法。可见,学生在行动力维度上表现良好。

从反思力维度来看,七成以上学生能够正确认识、反思自身情况与人际关系。值得注意的是,在实际活动开展过程中,学生会根据实际情况对预期计划进行不同程度的调整,其中“学生提出新想法”只占20.69%,“学生基于原有方案进行修改”占60.54%,还有18.77%的情况是学生在有必要调整的情况下没有调整,可见学生在实际学习过程中的反思力有待加强。

从责任感维度来看,80%以上的学生能够履行自己的角色职责,妥善处理个人与他人的关系。但也存在15.22%学生基本不说话,也不行动,处于旁观者的状态,没有履行职责。总体来看,学生在合作学习过程中具备一定的责任感。

综上,基于各维度最高水平的频率占比,学生主体精神总体水平中等偏上,还存在一定进步空间。相较而言,在行动力、责任感维度表现较好,在目标感、反思力维度有所欠缺,尤其是制定方案环节、对学习实践的反思需要进一步加强。

3.2 认知网络分析

基于描述性统计,运用认知网络分析法(Epistemic Network Analysis, ENA),以此进一步探究学生主体精神的目标感、反思力维度水平间的内在联系。ENA能够量化网络中元素间的连接结构和关联强度[14],是一种适用于任何具备有意义连接结构场景的技术[15]。

将编码数据导入ENA lab在线建模平台,以每位学生为分析单位,以综合获得样本总体的学生主体精神情况。通过ENA工具,选取目标感-制定方案(D)和反思力-学习实践(K)的编码数据,进行累加、归一化、降维、建立邻接矩阵等分析操作,最终形成认知网络结构图。根据图1可知,不同水平的制定方案(D)与学习实践(K)的关联强度差异明显,其中学生有自己的想法且小组讨论得出方案(D4)与学生在原有基础上调整行为(K1)、提出新想法(K2)关联明显,而教师提供方案(D1)与学生没有自发调节行为(K0)关联更显著。说明当学生对任务方案有自己的想法,经小组讨论后共同制定方案时,学生在后续实施方案过程中的反思能力明显较强,学生能够及时调整原有方案或者提出新想法,体现较强的主体精神;而当学生的方案是由教师提供时,学生在实际实施过程中很少思考方案的可行性与适配性,往往需要在教师的提醒下才能发现问题,未充分发挥主体精神。

为了便于对比与深入分析,将D3、 D4记为制定方案高水平组(H),将D1、 D2记为制定方案低水平组(L),选取目标感-设定目标(A)、目标感-实施方案(E)、反思力-自身情况(J)的编码数据,通过ENA分析构建二维正交空间,获得两组二维质心分布图及认知网络叠减图(图2)。其中正方形表示组内所有学生主体精神的认知网络图平均质心,反映组内学生主体精神的共同特征。认知网络叠减图是对两组网络图进行叠减处理的图像,若两组存在元素间连线的重叠,则最终呈现连接较强组的颜色,且自动叠减线条粗细[16]。双样本t检验显示,两组学生的学生主体精神各维度水平具有显著差异。

结合图1、图2可以推测,高水平组部分学生虽然初期对目标不够明确,但在活动过程中能够充分发挥主体性,保持较高的自我效能感,根据实际情况及时调整原有方案,最终顺利完成任务。低水平组的情况有所不同,一部分学生目标明确,依据教师提供的方案实施,操作过程顺利,几乎不需要反思调整,很快就能完成任务;一部分学生在操作过程中遇到问题,需要教师指导才能推动任务进程;还有一部分学生不仅目标模糊,而且不及时反思自身情况、学习实践,有“搭便车”的嫌疑,致使在活动中处于边缘化的角色,几乎没有体现主体精神。可以明显发现,高水平组的活动过程体现探索的特性,更类似于科学家初期探究的过程,这也正是科学与工程实践活动所强调倡导的学习方式,能够更好发挥科学与工程实践的育人作用。

4 研究结论与建议

4.1 学生主体精神的特征与问题

本研究样本学生主体精神主要有以下四方面特征:

一是学生具有积极的目标动机,感受到正向的情绪反馈,目标动机、情绪反馈维度处于较高水平,但目标不够明确清晰,没有将目标完全落实到制定方案、实施方案环节,设定目标、制定方案、实施方案维度水平欠佳。

二是学生能主动开展行动,面对困难主动寻找解决办法,有无行动、坚持行动维度水平较高,但存在走神观望的情况,没有全程参与活动,较少使用行动策略推进任务进程,行动程度、策略维度水平相对薄弱。