弘扬传统文化的初中化学“溶解度”复习教学

作者: 吴冰玉 陈尚宝

摘要: 以中华优秀古籍《天工开物》中记录的古代井盐制取为情境,在钻井卤现、楠竹汲卤、验卤净卤、火井煎盐等工艺流程中对溶解度、饱和溶液与不饱和溶液、溶质的质量分数、结晶等知识进行综合复习,培养学生利用学科知识在真实情境中解决问题的能力,体会古代人民认识、探索、提纯、应用物质的思路与过程,领略古人的聪明才智以及当代匠人对传统工艺的传承与坚守,建立对中华民族文化的自信与认同感。

关键词: 初中化学; 传统文化; 溶解度; 制取井盐; 真实情境

文章编号: 1005-6629(2024)06-0057-06 中图分类号: G633.8 文献标识码: B

《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》要求把中华优秀传统文化“贯穿国民教育始终”[1],中华优秀传统文化进入课堂是化学教育的必然选择。《义务教育化学课程标准(2022年版)》明确指出,化学课程应立足学生的生活经验,反映人类探索物质世界的化学基本观念和规律,传承中华优秀传统文化,厚植爱国主义情怀[2]。在教学提示中新增了大量的以《天工开物》为代表的展现我国古代先进科技的情境素材[3]。

《天工开物》由明代的科技学家宋应星所著,号称中国17世纪的生产工艺百科全书,全书用5万多字、122副插图详实地记录了我国古代的科学技术水平以及传统工艺。“作咸”一卷详细记述了古人制盐的方法技艺。本文对《天工开物》中制取井盐的工艺进行梳理,通过复习课教学,带领学生探索古代劳动人民的制盐工艺,在基于传统工艺文化的复杂问题的解决过程中,让学生运用化学知识并感悟化学学科的价值[4]。

1 教学内容分析

本课选自人教版九年级下册第九单元“溶液”的课题2“溶解度”与课题3“溶液的浓度”,是一节综合性复习课。主要内容有:饱和溶液与不饱和溶液的概念及二者之间的转化、结晶方法的选择、溶解度及其应用、溶质的质量分数。《义务教育化学课程标准(2022年版)》对该部分的学业要求是:能从定性和定量的视角,说明饱和溶液、溶解度和质量分数的含义;能利用物质的溶解性,设计物质分离的方案[5]。

溶解度作为初中化学教学的核心内容,承载着培养学生“宏观辨识与微观探析”“变化观念与平衡思想”的学科核心素养价值[6]。研究利用2020~2023年中考“溶液”相关的试题对学生进行检测,结果发现,他们已经初步领会了溶解度、质量分数等概念的涵义,掌握了饱和溶液、不饱和溶液及其相互转化的方法。但还没有建立相关知识之间的联系,对溶解度知识的必要性和重要性缺乏认识,无法综合利用这些知识来解决实际问题,尚未真正领会化学对满足人们生活需要和推动社会进步的重要意义。因此,需要引导学生在基于传统文化的问题解决中,自主探究,动手实践,培养解决真实问题的能力,提升对化学学科价值的认识。

溶解度是定量研究物质溶解限度的重要概念,是利用溶解性差异进行物质分离与提纯的必备知识基础,在真实的生活生产中也应用广泛。传统的溶解度知识的复习教学多以讲练结合的形式进行,侧重某些具体的事实性知识,学生往往难以理解溶解度的真实内涵;缺乏真实的知识应用,学生难以感悟化学的学科价值。

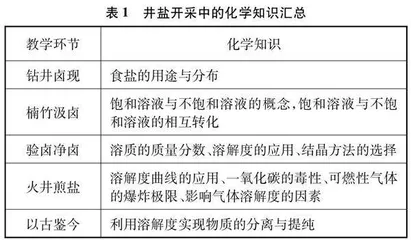

中华优秀传统文化与学科教学的融合是落实国家立德树人教育目标的重要一步,本节课以弘扬传统文化、培养学生家国情怀为理念,梳理了制取井盐工艺中溶解度的相关知识(如表1),引导学生在探索制取井盐的工艺中应用化学知识解决实际问题,对学科知识进行复习与应用,感悟化学学科的实际价值,领略匠人们对中华传统文化工艺的坚守与传承,从而实现文化、情境、问题、学科实践的深度融合[7]。

2 教学目标

(1) 知道氯化钠在生活中的主要用途,体会其对人类生产生活的重要性;了解食盐的分布,感悟我国古代造井技术的精湛,坚定文化自信;认识楠竹汲卤的原理,经历实验探究,加深对饱和溶液和不饱和溶液的理解,形成二者之间的相互转化模型。

(2) 理解并应用质量分数的概念解释“石莲试卤”的原理,认识溶解度在生产中的具体应用,理解溶解度与结晶等概念,体会化学对提高人们生活质量与社会可持续发展的重要作用。

(3) 能根据溶解度曲线选择结晶的方法,建立基于溶解度曲线特征差异的物质分离提纯的认识思路;通过对“火井煎盐”的探究,应用气体溶解度解决现实中的问题,感悟古代劳动人民的精湛技术与聪明才智,坚定文化自信。

3 教学流程

教学流程如图1所示。

4 教学实录

4.1 钻井卤现

[导入]氯化钠的用途有哪些?

[学生]配制生理盐水、工业原料、作物选种、融雪剂、烹饪调味。

[提问]氯化钠在自然界中广泛分布在什么地方?

[学生]海水、湖泊。

[教师]除了海洋与湖泊,地底也蕴含着丰富的盐资源,早在战国时期人们就已经掌握了开凿盐井的方法。人类钻井史上第一口超千米深井是四川自贡的燊海井,它开凿于1835年,象征着我国钻井技术遥遥领先于世界水平。待盐井凿取到卤水层时,卤水就会从地底涌现。

设计意图:通过了解氯化钠在生活中的主要用途,感受其对于人类生产与生活的重要性。通过认识四川自贡的燊海井,了解食盐的分布,感悟我国古代造井技术的精湛,培养家国情怀,坚定文化自信。

4.2 楠竹汲卤

[展示]楠竹汲卤的过程、原理的视频与图片(如图2)。古人借助数丈长的被凿空内部的楠竹伸入井底,在竹筒底部安装牛皮单向阀,卤水就会进入竹子内部。用绳子拴住竹子,待竹子沉降至装满卤水,借助牛拉动转盘,将装有百斤重卤水的竹筒打捞上来。

[提问]什么是卤水?

[学生]卤水就是氯化钠溶液。

[教师]氯化钠只是卤水的一种溶质,请大家做个实验,认识卤水。

[学生实验]如图3所示,20℃下取a、 b、 c 3个烧杯,分别注入50g水,再分别加入10g、 18g、 28g NaCl固体,观察现象。再向烧杯b中添加5g KCl固体、5g MgCl2固体,观察现象。(现象:发现a、 b烧杯中固体完全溶解,c中有剩余。即使向烧杯b中添加5g KCl固体、5g MgCl2固体后,二者也完全溶解)

[提问]三个烧杯中的溶液分别处于什么状态?

[学生]烧杯a中的溶液处于不饱和状态,b中溶液处于恰饱和状态,c中为过饱和状态。

[提问]向50mL饱和NaCl溶液中添加5g KCl固体、5g MgCl2固体,固体完全溶解,说明什么?

[学生]某物质的饱和溶液不能再继续溶解该物质,但还可以溶解其他物质。

[教师]烧杯b中的溶液就类似我们所打捞上来的卤水,主要含有NaCl,还含有少量的KCl、 MgCl2等物质。

[教师]如何将烧杯c中未溶解的固体溶解?

[学生]升温或者增加溶剂。

[教师]升高温度可以将所有饱和溶液转变为不饱和溶液吗?

[演示实验]在试管中加入约占试管容积三分之一的饱和石灰水,再用植物油液封[9],用酒精灯对着溶液部分加热,实验装置如图4所示,观察现象并分析解释,思考植物油的作用是什么。

[学生]溶液出现浑浊,说明氢氧化钙的溶解度随温度升高而降低。植物油的作用是隔绝空气,防止空气中的二氧化碳使澄清石灰水变浑浊,影响实验结果。

[小结]一般情况下,升温或者增加溶剂可以使大多数饱和溶液转变为不饱和溶液,但是也有例外,氢氧化钙的溶解度会随温度的升高而降低,如图5所示。

设计意图:通过实验探究认识卤水的成分,深化对饱和溶液、溶解度概念的理解,归纳饱和溶液与不饱和溶液的转化条件;通过观察加热饱和氢氧化钙溶液的现象,认识某些物质溶解度随温度升高而减小的特例,修正对饱和溶液与不饱和溶液互相转化的认知模型,避免将一般规律作绝对化处理的思维误区。

4.3 验卤净卤

[提问]如果产量太低,就没有提取的必要。古代因技术匮乏无法得知卤水中氯化钠的含量,盐民如何检验打捞上来卤水的浓度(含盐量)是否满足要求?

[教师]《西溪丛语》中提到石莲试卤的方法:选择较重的莲子十枚投入卤水中,如全浮起,用之煎盐,产量亦高;如五枚浮,则卤水煎盐,产量亦减半;如果仅有两三枚浮,则不能煎盐。

[演示实验]石莲试卤(见图6):将10枚石莲子(重量经过筛选)投入装有100g A、 B、 C三种卤水的杯子中,比较杯A、 B、 C中的卤水浓度大小并解释原因。

[学生]根据石莲的漂浮情况,可知卤水浓度:A>B>C。溶质(氯化钠)的质量分数为氯化钠的质量溶液的质量×100%,质量分数越大,卤水密度越大,漂浮的石莲子数量就越多。

[提问]A其实是氯化钠的饱和溶液,在工业生产中,你会选择A、 B、 C哪种浓度的卤水提取食盐?

[学生]A中的卤水为饱和溶液,产盐量最高,我会选择饱和的A溶液。

[教师]假设地底存在的均为饱和卤水,可否顺利将其开采上地表呢?[提示:地下温度高于地表温度;展示卤水成分物质(NaCl、 CaCl2、 MgCl2、 KCl、 Na2SO4)的溶解度曲线]

[学生]从地底抽取卤水到地表时,温度略微下降,几种物质的溶解度均变小,日积月累会有晶体结晶析出堵塞楠竹管道。

[小结]在工业生产的过程中要考虑到温度、湿度、风向等多种因素的变化,从盐井中开采卤水不需要饱和,尤其是在寒冷的冬天,地表与地底的温差更大,如果卤水饱和,极易堵塞管道。

[提问]经检验浓度合格的卤水可以直接用于提纯吗?

[学生]不可以,卤水中还有其他杂质。

[教师]卤水打捞上来后,盐民会添加豆浆,除去卤水中杂质后再进行结晶操作。

[活动探究]根据NaCl的溶解度表(表2)绘制其溶解度曲线图,如果你是盐民,选用采用蒸发水还是降温的方法得到氯化钠晶体?

[学生]绘制溶解度曲线,由溶解度曲线可知,氯化钠的溶解度随温度变化不大,即使降温,也不会有太多氯化钠晶体析出,因此选择蒸发结晶的方式。

[小结]溶解度受温度影响变化不大的物质,常采用蒸发结晶的方法。溶解度受温度降低而降低且变化较大的物质,常采用降温结晶的方法。

设计意图:提出古籍中利用石莲子检验卤水的方法激发学生的学习兴趣,引导学生用溶质的质量分数的概念去解释“石莲试卤”的原理,培养将学科知识迁移至新情境的思维能力。通过选择工业生产中的卤水浓度,掌握溶解度的知识,应用学科知识解决生产中的实际问题,感受化学学科的应用价值;通过绘制氯化钠溶解度曲线,学会根据物质溶液度的变化趋势选择结晶方法。

4.4 火井煎盐

[提问]古人很早就掌握了蒸发结晶的原理和技术。实验室中蒸发利用的燃料是酒精,古人用什么燃料呢?

[学生猜想]柴火。

[教师]使用柴火,耗时耗力。《天工开物》记载(见图7):“西川有火井,井底存在一种可燃性物质,可以用空竹子运输。将竹子一头插入井底,另一头紧对釜底,点燃就可以使用了。[10]”这种燃料是什么?

[学生讨论]猜想1:可能是CO;猜想2:可能是CH4;猜想3:可能是H2。

[教师]在煮盐过程,盐民并未做额外的安全措施,可以排除哪个猜想?

[学生]猜想1不成立,因为CO有毒。

[教师]氢气的爆炸极限:4.1%~75.0%,甲烷的爆炸极限:5.0%~15.0%。盐民在点燃火井的燃料前并不需要额外验纯,燃料的主要成分是什么?