“520化学桌游”简易旋光仪教具的搭建与教学实践

作者: 张雪琪 钱扬义 温金菊

摘要: 以乐高积木为基材,使用LED或激光光源、偏振片、量角器和比色皿等搭建“520化学桌游”简易旋光仪实验教具并测定物质的旋光度,开发科普实验。数据表明:(1)搭建的旋光仪测量酒石酸、果糖与蔗糖的旋光度实验结果较为理想,符合中学实验教学要求;(2)该实验活动能够激发学生的学习兴趣,促进学生对手性概念与旋光性物质的理解,达成科普教育目的。

关键词: 手性物质; 乐高积木; 简易旋光仪; 520化学桌游; 化学科普实验

文章编号: 1005-6629(2024)06-0068-07 中图分类号: G633.8 文献标识码: B

1 问题的提出

1.1 手性物质的重要性及对其认识的欠缺

1848年,巴斯德通过缓慢蒸发结晶外消旋酒石酸钾铵水溶液得到两种互为异构体的晶体,其溶液使偏振光向不同方向偏转。1966年,手性分子的定义被正式确立。手性是自然界中的普遍特征。于生命现象而言,构成生命体的核糖核酸、蛋白质、氨基酸等均为手性化合物;在农业方面,农药作为保护作物、防治病虫害的重要化学药剂,获正式登记并商品化的农药在全球有650多种,其中手性农药有200多种,我国目前约40%的农药生产销售市场属于手性农药[1];在医药领域,中国药典2010年版中具有手性中心的药物占43.22%,预计未来几年,手性药物将占新合成药物比例的80%以上[2]。由于手性对映体具有不同选择性,其活性、毒性等往往存在较大差异。随着当今生物、材料、能源等领域的迅速发展,手性技术已成为化学研究中一项极具前景的重要技术。

于中学阶段化学教学而言,人教版高中化学教材中仅有选择性必修3“科学史话”板块简单提及了“对映异构”概念,即两种异构体像人的左右手,互为镜像却不能重合的异构现象。人们对手性物质的概念认知较为浅显,对其性质差异、应用价值及对映体危害的了解更为欠缺。

1.2 基于乐高积木实验及其教学的已有成果及不足

以“Lego”为关键词在Journal of Chemical Education进行检索,有18篇将乐高积木用于实验的案例,模拟化学反应机理或搭建简易的化学检测仪器。以“旋光仪”为关键词再次筛选,有1篇与本实验相关性最高[3]。其基于乐高积木搭建旋光仪,用于演示旋光度与溶液浓度、光程、温度和波长的函数关系,测定柑橘滑雪蜡清除剂中柠檬烯的含量等。以“乐高积木”为关键词在中国知网平台检索,有6篇利用乐高积木开展科学教学的案例,其中化学相关案例仅2篇,其一通过搭建简易光度计实现Fe(Ⅲ)的定量测定,用于本科普通化学教学;另一基于乐高积木构建模块化激光诱导荧光检测系统,引入本科仪器分析实验教学。以上实验的机理与内容较为复杂,用于本科实验教学,并不适用于中学教学。

1.3 基于乐高积木的“520化学桌游”的融合与创新

最新第三版《玩转520化学桌游》[4]包括两本书、两个骰子、五副牌、一副飞行棋,具有6款游戏。其内容主要依托化学用语(元素符号、化学式、化学方程式等)基础知识设计,解决了化学用语学习难的问题。但其仅停留在理论层面的学习,在实验方面的内容尚欠缺。

本研究进一步开发乐高实验教具。乐高积木具有成本低、易获得、便捷便携、可塑性强等特点,以此为架构的简易装置将复杂仪器简单化、可视化。在验证装置具有良好可行性的基础上,以“化学桌游”形式融入化学教学,将日常玩具带到课堂中,能激发学生的学习兴趣,让学生在搭建积木的过程中理解仪器构造,在实验过程中更直观地理解实验原理,从而达到“520化学桌游”让学生在玩中学、快乐学的目标。

1.4 待解决的问题

2016年北京《中考化学考试说明》在“试卷题型”部分明确设置了科普阅读理解题,考察学生接受、整合信息的能力[5],随即,山西等多地试卷也出现此类试题[6]。《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》[7]指出,学业水平考试命题应以真实情境为测试载体,试题情境的创设应紧密联系学生学习和生活实际,体现科学、技术、社会和环境发展的成果。教师在教学中不应局限于课本上的有限知识,更应注重向外科普,向宽扩展,培养学生的阅读能力与科学精神。

本研究利用乐高积木搭建“520化学桌游”简易旋光仪,以“化学桌游”为教学形式,以自然界的手性现象为情境,紧密联系生活,具有科普教育意义。人教版高中化学教材中虽提及“对映异构”,但其概念在“科学史话”板块中体现,学生对其了解甚少,本研究对高中教学具有补充意义。

2 实验原理

2.1 旋光度与比旋光度

溶液的旋光度[8]可以表征手性分子的性质,使偏振光振动平面顺时针旋转的为右旋,逆时针旋转的为左旋。旋光度用αtλ表示,t为测定时的温度,λ为光源波长。

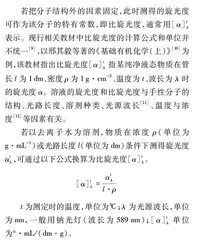

若把分子结构外的因素固定,此时测得的旋光度可作为该分子的特有常数,即比旋光度,通常用[α]tλ表示。现行相关教材中比旋光度的计算公式和单位并不统一[9],以邢其毅等著的《基础有机化学(上)》[10]为例,该教材指出比旋光度[α]tλ指某纯净液态物质在管长l为1dm、密度ρ为1g·cm-3、温度为t、波长为λ时的旋光度α。溶液的旋光度和比旋光度与手性分子的结构、光路长度、溶剂种类、光源波长[11]、温度与浓度[12]等因素有关。

若以去离子水为溶剂,物质在浓度ρ(单位为g·mL-1)或光路长度l(单位为dm)条件下测得旋光度αtλ,可通过以下公式换算为比旋光度[α]tλ。

t为测定时的温度,单位为℃;λ为光源波长,单位为nm,一般用钠光灯(波长为589nm);[α]tλ单位为°·mL/(dm·g)。

由于温度影响手性物质的旋光性,所以将溶液装入样品池时,应尽可能避免手掌接触导致温度对其产生影响。精密测定时,需使用装有恒温夹套的旋光管[13]。

2.2 测定原理

旋光仪主要由光源、偏振器、样品池、检测器等组成。在测量时,偏振器会滤掉其余方向的光线,只保留一个方向的偏振光,偏振光通过样品后偏振面的振动方向改变。最后,检测器检测通过溶液后的偏振光方向并记录其旋转角度。测得的旋光度可用来计算物质的比旋光度,从而了解其手性属性。

3 实验用品

3.1 实验仪器

乐高积木、超轻黏土、比色皿(1cm;3个)、偏振片(2片)、量角器(1个)、LED光源(3个;650nm、 589nm、 532nm)、激光笔(2支;650nm、 532nm)、台秤(0.01g)、烧杯、量筒、玻璃棒、试剂分装瓶

3.2 实验药品

果糖(合肥千盛,A.R.)、蔗糖(合肥千盛,A.R.)、L-(+)-酒石酸(上海国药,A.R.)、D-(-)-酒石酸(上海国药,A.R.)

3.3 实验装置

根据实验原理简图(图1),以乐高积木为基础材料,用光源、比色皿、偏振片、量角器组建“520化学桌游”简易旋光仪。大小不合适的积木块,用超轻黏土进行填补。装置包括三部分:第一部分为光源,LED灯可拆卸,用于更换不同光源;第二部分为偏振架,用乐高积木搭建“门框”将偏振片固定,方便实验时观察现象与记录数据;第三部分为样品池与旋光度检测组件,偏振片和量角器可灵活调节。装置每部分可拆分,有利于教师在教学活动中展示和介绍各组件的构造及功能。

4 实验步骤

4.1 装置搭建

利用乐高积木、比色皿、偏振片、LED光源(589nm)与量角器搭建简易旋光仪。向比色皿中加入去离子水,打开光源,调整靠近光源的偏振片1,使远离光源的偏振片2指向量角器90°时视野处于最暗的位置,此时两个偏振片的透振方向垂直,透射光亮度最暗(图2)。

4.2 一对对映体相同浓度溶液的旋光度测定

分别称取2.80g L-(+)-酒石酸、D-(-)-酒石酸固体、两者1∶1的混合物,溶解于3.5mL去离子水后转入试剂分装瓶,配成0.80g/mL的L-(+)-酒石酸溶液、D-(-)-酒石酸溶液、(±)-酒石酸溶液。

分别向比色皿中加入溶液,打开光源,旋转远离光源的偏振片2,使视野再次达到最暗位置,记录旋转角度。

4.3 一种手性物质不同浓度溶液的旋光度测定

分别称取1.40g、1.75g、2.10g、2.45g、2.80g果糖和蔗糖,溶解于3.5mL去离子水后转入试剂分装瓶,配成0.40g/mL、0.50g/mL、0.60g/mL、0.70g/mL、0.80g/mL的果糖和蔗糖溶液,测定其旋光度(图3)。

4.4 不同波长与类型光源下的旋光度测定

分别用650nm和532nm的LED与激光光源,测定0.50g/mL蔗糖溶液的旋光度,对比不同光源下的实验效果。

5 实验结果及分析

5.1 一对对映体相同浓度溶液的旋光度测定结果及分析

25℃条件下,采用589nm的LED黄色光源,测定0.80g/mL酒石酸溶液的旋光度。刘麒麟等人测定了25℃时0.08g/mL酒石酸溶液在通过10cm样品管长时的旋光度[14]。根据比例关系,该数据与本实验数据等效。参照其使用WSS-2S旋光仪测定的等效值,结果相差不大(见表1)。

5.2 一种手性物质不同浓度溶液的旋光度测定结果及分析

25℃条件下,采用589nm的LED黄色光源,测定不同浓度果糖与蔗糖溶液的旋光度。参照于少芬等人的研究数据,果糖和蔗糖溶液25℃时比旋光度分别为-89.08°和66.34°[15]。本实验测得的果糖溶液比旋光度误差小于1.0%,蔗糖溶液比旋光度误差不超过2.0%(见表2)。

综上,本方法搭建的简易旋光仪实验测量效果较为理想,可用于中学化学教学。

5.3 不同波长与类型光源下的旋光度测定结果及分析

在25℃条件下,分别采用650nm的红色LED和激光光源、532nm的绿色LED和激光光源,测定0.50g/mL蔗糖溶液的旋光度。依据张云婷的研究结论“25℃时,蔗糖溶液的旋光率与激光波长倒数的平方关系”[16],计算比旋光度(见表3)。

对比计算值与实验值,结果相差不大。经过实验观察,相较于LED光源,采用激光光源的实验效果更易观察;对于红、黄、绿三种颜色,即三种不同波长的光源,其余条件相同,采用波长更短的绿色光源测得的旋光度更大,现象更易观察[17]。

综上,在基于本实验的化学科普课堂中,采用绿色激光光源实验效果更好。

6 教学实践流程与效果

6.1 教学流程

基于本研究设计化学科普课堂的“3×5”教学流程[18,19],见图4。“3”是指教学的三个步骤,分别是在情境中提出问题、在活动中解决问题、在应用中评价问题;“5”是指教学的五个环节。

6.2 教学效果

将以上设计面向未接触化学和已学习化学的学生群体进行教学实践,以调查问卷的形式对教学效果及学生满意度进行调查。

对于未接触化学的学生群体A,以“手性”为测查重点,对100位学生进行调查。男女比例为67∶33,其中小学五、六年级学生52人,初二年级学生48人。对于已学习化学的学生群体B,以“手性分子的旋光性”为测查重点,对164位高三学生进行调查,男女比例为83∶81。其已了解对映异构现象,且具备判断碳原子是否具有手性的能力。总体来看,学生知识掌握程度与课程体验感良好,采用五点量表法的调查结果见图5。

对主观题答题情况进行词频分析,见表4。考察群体A对手性的理解描述:80%的学生能认识对映体之间对称但不完全重合的性质,其中70%的学生能明确描述出“镜像对称”。考察群体B对旋光性的理解:87.2%的学生能认识手性的旋光性能使光线偏转,56.1%的学生能准确描述使偏振光的偏振面发生了偏转。总体来看,学生能够基本理解课堂教学的相关概念,但对概念的专业性描述水平有待提高。