新旧初中化学课标“学习活动建议”的对比分析与启示

作者: 刘玉荣 黄莎莎 贾丰鲜

摘要: 通过对比分析2022年版和2011年版初中化学课程标准中“学习活动建议”发现,22版课标的活动建议数量增多、活动内容来源广泛、类别划分更为合理规范、分布均衡;“学习活动建议”具有立足教学实际、彰显开放性,紧扣社会生活、凸显学科价值,聚焦学科素养、强化育人功能等特点。教师在应用“学习活动建议”时应结合具体内容特点,力求学生经历真探究、真实践和真研究,发挥课程育人功能。

关键词: 义务教育化学课程标准; 学习活动建议; 核心素养

文章编号: 1005-6629(2024)07-0008-06 中图分类号: G633.8 文献标识码: B

2001年出版的《全日制义务教育化学课程标准(实验稿)》在每个主题中给出“活动与探究建议”,突出学生活动的实践价值,充分发挥学生学习的主体性。《义务教育化学课程标准(2011年版)》(以下简称“2011版课标”)又将2001年版标准(实验稿)中的“活动与探究建议”改为在“课程内容”的学习主题中设置,旨在促进学生学习方式的转变。《义务教育化学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)在教学提示部分通过“内容要求”“学业要求”“教学提示”三个栏目为一线教师提供有效的教学指导,强化课程育人导向。其中“教学提示”中的“学习活动建议”也发生了相应的变化。通过剖析新课标“学习活动建议”的内涵与价值,分析其具体变化及特点,提出该部分的使用建议,以期为教师的教和学生的学提供参考。

1 “学习活动建议”的内涵与价值

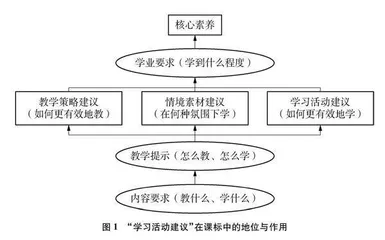

学习活动是指为了完成预定的学习目标,学习者以及相关学习群体进行的所有操作的总和[1]。“学习活动建议”是对教师组织学生学习化学知识、发展学生化学核心素养所需的活动提出的建议。新课标在每个主题增强了“教学提示”的指导性和服务性,给出了明确的教学建议,是对“怎么教”“怎么学”的具体指导,包括了“教学策略建议”“情境素材建议”和“学习活动建议”三个栏目。新课标将2011版的“活动与探究建议”更名为“学习活动建议”,将课堂活动的出发点指向学生,凸显学生在学习活动中的主体地位。“活动”与“探究”并不是并列关系,“活动”是一个上位概念,“探究”是诸多学习活动的一种,故把“活动与探究”改为“学习活动”更加规范;“建议”一词不是刚性的,“建议”既能为教师提供了学习活动设计的优质素材,又给予教师一定的自主权和能动性,支持教师设计更优质、更创新的学习活动。新课标优化了其中的内容,体现了“通过活动学”的理念,更重视对学生综合素养的培养。“学习活动建议”与课程标准中其他部分的相互联系如图1所示。

2 “学习活动建议”呈现方式变化分析

在课程内容部分,新课标的一级学习主题与2011版课标相比基本保持不变,而二级主题改为素养导向的多维内容框架,整合删减碎片化的具体知识点,强化内容的结构化和功能化[2],这也是新版课标的突破和创新点。

新课标发生较大改动的是课程内容的结构设置,改变了原有的编排布局:2011版课标是从“标准”和“活动与探究建议”两个维度对化学学习内容进行阐述的,而新课标基于大概念规划课程内容,将“学习活动建议”栏目作为独立板块呈现,使之与“教学策略建议”“情境素材建议”共同构成了课程主题模块的“教学提示”部分[3],并划分为“实验探究活动、调查与交流活动、项目式学习活动”三种类型,不仅突出了“学生如何学”,也凸显了“教师如何教”[4];每一主题下的教学提示从“教学策略建议”“情境素材建议”和“学习活动建议”三个方面对学习内容加以说明。以主题2“身边的化学物质”为例呈现“学习活动建议”在课程内容中的结构变化,如图2所示。

3 “学习活动建议”数量与类别的对比分析

课标中“学习活动建议”的数量统计是以表述的逗号或分号为基准,在活动建议中,若有分号存在时,以分号为基准,逗号或顿号视为同一条学习活动,如:“讨论氢气、甲烷、酒精、煤等燃料哪种更理想,评估替代能源的选择”;若是无分号时,以逗号为基准,顿号则视为同一条学习活动,例如:“测定并比较氯化钠、硝酸铵、氢氧化钠在水中溶解时溶液的温度变化”,记为1条。新旧课标中“学习活动建议”呈现数量对比如表1所示。

3.1 新旧课标“学习活动建议”不同主题的数量分析

新课标中“学习活动建议”栏目由每个二级主题下相对应的活动素材整合为一级主题下的三类活动。新课标中的学习活动数量由67个增长到78个,丰富了更具操作性、综合性的学习活动。学生亲历探究过程,切身体会现代化学实验技术的发展,真正成为课堂教学活动的主体。新课标主题3和4的“学习活动建议”数量略低于主题2、5,这主要和主题内容有关:主题2从宏微视角认识物质的物理和化学性质,促进学生形成“性质决定用途”的基本观念;主题5通过跨学科实践活动的真实情境,带领学生认识化学与人类社会的紧密关系以及化学对于应对未来挑战的积极作用,发展学生赞赏化学的意识。

3.2 新旧课标“学习活动建议”的类别分析

依据新课标对“学习活动建议”的类别划分标准,对2011版课标“活动与探究建议”进行统计分析,新旧课标活动类型数量统计结果如表2所示。与2011版课标相比,新课标实验探究活动数量小幅减少,由34个减少到25个,取而代之的是项目式学习活动数量由2个大幅增加到18个,这一变化和新课标的理念相统一:大力革新学生学习活动,促进学习方式转变,引导学生“做中学”“用中学”“创中学”。

4 “学习活动建议”内容的变化分析

将新旧课标的“学习活动建议”单列出来,进行详细文本对比分析,可将其分为几大类,“保留的学习活动”“改动的学习活动”“新增的学习活动”以及“删去的学习活动”分类依据如表3所示。(需要特殊说明的是,2011版课标在主题1中并未设置活动与探究建议,新课标主题1中的学习活动建议的部分内容是2011版课标分散在各个学习主题下的活动建议)

4.1 新旧课标中三类“学习活动建议”内容对比分析

对新课标中三类“学习活动”的保留、改动、新增进行统计分析,统计结果如图3所示:

“项目式学习活动”新增比例高居首位,其次是“调查与交流活动”,“实验探究活动”主要在原有的基础上进行了优化改进。主要原因分析如下:

“保留”的建议主要集中在化学物质性质、化学反应理论、实验基础操作技能等部分,属于化学核心知识。化学实验是进行科学探究的重要方式,对全面发展学生的核心素养有着极为重要的作用。因此大部分实验探究活动的内容保持不变或者优化改动,新增部分占比约为40%,这些变化均体现了对化学实验的重视。

“调查与交流活动”栏目精选生活、生产、社会及科技领域中有意义的课题,引导学生自主学习查阅资料、处理数据等调查研究方法[5],如“调查当地生产生活用水量的变化并分析原因”,通过这些调查活动,学生可以应用已学知识解决实际问题,发展调查实践、获取信息和解决真实问题的能力。同时调查内容也从科学、技术、社会、环境几个维度展开,促使学生形成节能低碳、保护环境的科学态度和健康的生活方式。

项目式学习活动的新增占比78%,变化最为显著。新增活动更贴合学生的生活,体现了当今社会发展面临的问题和挑战,突出了真实性和综合性[6]。通过设置“为特定年龄或职业的人群设计均衡膳食食谱、在家务劳动以及调研家用清洁剂的种类及使用中的常见问题”等活动建议可以促进学生切身参与跨学科综合实践活动、社会调查实践活动中,从而达到发展学生实验探究能力、劳动技能和实践操作能力,提高解决与化学相关的复杂实际问题的能力。

4.2 各主题“学习活动建议”变化及原因剖析

对新旧课标各主题保留、改动、删去、新增的活动建议进行数量统计,如表4所示,对其变化原因进行深入剖析,结果如下。

有19条活动建议被保留,原因如下:(1)能够促进核心主干知识的建构及应用,如:“探究常见酸溶液、盐溶液与金属发生的置换反应及规律”。该类活动涉及较多的真实情境素材,能帮助学生认识化学概念和原理性知识,具有用感性认识支撑理性认识的功能价值[7],承载着建构学科核心知识或迁移应用知识的功能。(2)有利于发展学生实验探究能力,如:“探究燃烧的条件”,通过具体的实验活动形成实验探究的一般思路与方法,围绕实验目的、确定实验原理、选择实验仪器、组装实验装置、设计实验步骤、实施实验并完成实验记录,基于实验事实得出结论[8]。

16个活动建议发生改动的原因:培养学生的可持续发展观,引发学生深度学习、减少重复等。如2011年版课标活动与探究建议中“讨论:在氢气、甲烷(天然气、沼气)、煤气、酒精、汽油和柴油中,你认为哪一种燃料最理想?”,新课标删减了“汽油和柴油”,但增加了“评估替代能源的选择”,这样的改动强化了能源危机意识,并要求学生深度思考能源替代问题。

33个2011版课标中的活动被删去的原因:存在实验室安全风险、不能充分体现化学的价值、避免重复等。如“观察并解释浓氨水和浓盐酸相互接近时的‘空中生烟’现象”,不能充分体现化学的价值,且浓氨水和浓盐酸都具有强挥发性和刺激性气味,具有一定的污染性;“收集有关微量元素、维生素与人体健康关系的资料,并了解富含这些物质的常见食品”,关于营养保健类知识在生物学科中呈现较为详细。

新课标新增了43个活动,新增的原因:(1)强调学生活动,重视思维外显。如:“观察水的三态变化和水分解的实验现象,并用图示表征变化的微观过程”,强调思维的外显过程,体现化学学科价值。(2)融入古今成就,树立文化自信。如:“调查我国化学家自力更生、艰苦奋斗、为国争光、服务人民的先进事迹,撰写我国化学家的‘人物传记’,帮助学生坚定文化自信,厚植爱国主义情怀”。

4.3 新课标中“学习活动建议”内容特点

相比于2011版课标,新课标“学习活动建议”的数量明显增多且来源更广,类别划分更为规范且各类活动占比均衡,具有以下特点。

4.3.1 立足教学实际,彰显开放性

新课标在活动的设置上更注重学生知识结构的体系化,突出知识之间的相互联系。同时在活动材料、活动方式以及活动要求等方面都有较大的弹性。比如,新课标中“使用pH试纸等检验生活中常见溶液的酸碱性”和旧课标中限定的“唾液、食醋、果汁、肥皂水、雨水和土壤溶液等”相比,材料的选择更加灵活、开放,留有余地。活动方式多样化,如“设计海报或制作短视频宣传低碳生活、水资源保护等”,让学生自主选择科学合理的方式,设计活动方案。此外,在活动要求方面,讨论整合观点、设计实验方案、书写研究报告及设计产品等开放性较强的活动增加趋势尤为显著。

新课标的活动建议立足教学实际,有更强的弹性和灵活性。一方面考虑到了不同区域、不同学生的发展需求,给予教师教学一定的空间;另一方面在活动实施时能充分发挥学生的能动性,为教师的创造性教学和学生的个性化发展提供基础,既是新的科学教学观念的体现,又是科学教学改革的必然趋势。

4.3.2 紧扣社会生活,凸显学科价值

新课标中的“学习活动建议”加强对社会热点问题的关注,如碳达峰、碳中和是人类面临的一个重大挑战,调查与交流活动中提出“围绕我国碳达峰、碳中和的目标开展讨论,体会我国对推动构建人类命运共同体的责任和担当”;加强与科技前沿的联系,如“选择燃料,设计奥运火炬”等紧扣时代前沿性话题,能调动学生的积极性与探索欲望。

新课标学习活动建议的内容选择来源于学生的生活经验和社会发展现实,重视跨学科知识内容,帮助学生了解科学、技术、社会、环境的相互关系,启发学生对某些社会问题做出积极的思考和决策,强调“化学是推动人类社会可持续发展的重要力量”。

4.3.3 聚焦学科素养,强化育人功能