5E视角下的中学化学探究式教学设计评价研究

作者: 王禹超 王后雄 孙妍 刘志强

摘要: “科学探究”是化学学科核心素养的重要组成部分,也是化学教学的重要手段,化学探究教学的水平评价是个值得探讨的问题。利用基于“5E探究模型”的教学设计评价工具对部分期刊中发表的教学设计案例进行评分,从不同阶段对比、环节细节对比以及发展性等方面进行结果分析,提出注重探究的实践属性、过程属性和评价设计的优化策略,以期为探究教学设计与实施提供参考。

关键词: 化学探究; 教学设计评价; 5E模式

文章编号: 1005-6629(2024)07-0020-07 中图分类号: G633.8 文献标识码: B

“科学探究”是化学学科核心素养的重要部分和化学教学的重要理念和手段。化学教学逐渐从“知识取向”“能力取向”转为“探究取向”“素养取向”,探究不但是需要学生经历的重要科学实践[1,2],也是学习化学概念的重要方式[3]。因此,化学探究一直是化学教育界重点关注的研究对象,这从相关文章的庞大数量和各级各类优质课比赛中对探究的强调也可看出。如果说研究探究教学的终极目的是促进学生的发展,那么关键在于教师对探究教学的设计和实施。如果教师对探究教学的设计本身缺乏探究的本质特征,那么教学实施就更难达到科学探究预期的追求[4]。学术期刊是教师了解科学探究的一种重要渠道,而其中的教学设计是比理论分析和问题探讨类文章更加直观的学习材料[5]。对期刊中教学设计的研究,能够在一定程度上揭示教学设计的水平,进而为教师的教学设计和实施提供进一步参考[6,7]。

1 研究设计

1.1 研究问题

我国化学教育对探究的关注主要始于2001年《全日制义务教育化学课程标准(实验稿)》的发布,此版课标开始强调发展科学素养和经历科学探究,可视为对学术期刊中探究教学设计研究的时间起点。

(1) 对科学探究的探索至今已有20余年,化学探究教学设计的整体表现如何、在概念教学上的表现有何特点?

(2) 《普通高中化学课程标准(2017年版)》开始转向强调核心素养的发展,实际上将科学探究作为了核心素养的一部分,并重点关注学生作为主体的实践能力发展以及“教学评的一致性”。因此提出问题:2017年前后两个阶段,探究教学设计在教学评的一致性以及学生参与程度上是否有明显差异?

1.2 研究工具和思路

5EILP(the 5E Inquiry Lesson Plan)是由Bybee(2006)等人提出的最有影响力的基于探究的教学模式[8],它通过将参与和评估阶段纳入Atkin和Karplus在科学课程改进研究(SCIS)中使用的学习周期(探索,发明,发现)[9]而发展起来,被称为5E(Engagement, Exploration, Explain, Elaboration, and Evaluation)教学模式或5E学习环,该模式在我国也有广泛的研究和应用进展[10]。Goldston开发了5E教案(5E ILPv2)标准来评估职前教师制定探究式教案的能力,经过改进后其量表显示出较高的信度估计和结构效度,表明其在衡量个人制定基于探究教学的书面教案时具备有效性和可靠性[11,12]。

那么,作为探究式教学的一种框架,能够评价所有的探究教学设计吗?首先,不同教学设计模式之间并不存在不可打破的壁垒。已有研究证明5E模式与其他探究式教学模式之间存在一致性[13],这意味着尽管有些教学设计不是按5E的方式进行,但它们的核心要素、价值追求是一致的。其次,探究教学设计评价的优劣指标不是“谁更符合5E环节”,而是指向探究教学内在的进步(过程性要素的完善、学生的积极参与等)及其与当下教育教学追求(如教学评一体化)的匹配程度。显然从5E评价框架的细节来看,能够满足这个要求。最后,5E不一定是最好的评价标准,也不一定是最完整、最适合的探究模式,但属于符合评价要求的工具,其在美国《下一代科学教育标准》(NGSS)中被推荐使用[14]就可以证明这点。

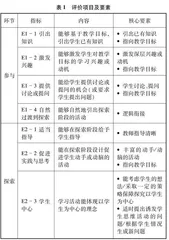

综上,5EILP工具是适配探究式教学设计的评价工具,其详细评价指标和评分标准如表1、表2所示。其中“指标”和“内容”源自Goldston经过心理测量学方法后确定的详细标准[15],“核心要素”是研究团队根据“内容”为了方便评分和达成一致而设定的详尽评分依据。

2 研究过程与结果

2.1 样本选择及编号

在中国知网中,以篇名“探究or探究教学and教学设计”,or主题词“探究or探究教学and教学设计”,or关键词“探究or探究教学and教学设计”,and摘要“探究and教学设计”等多个条件同时搜索,期刊名分别选择《化学教育》《化学教学》《中学化学教学参考》和《化学教与学》(因为有关化学教育教学研究水平相对较高的研究成果大都集中在这四本期刊中[16]),得到结果后进行筛选,去除缺乏完整教学过程的、只做思路分析和建构而没有教学设计的以及只有实录分析充分而缺乏设计说明的文章,最后得到教学设计样本共42篇,其中初中12篇、高中30篇。

样本收集和筛选完成后,进行编号,编号中按先后顺序以“1”和“2”分别表示“2017年之前”和“2017年之后”两个时间阶段;以“G”和“C”分别表示“高中化学探究教学设计”和“初中化学探究教学设计”;以两位数字表示在42份教学设计中的顺序。如编号1G01表示2017年以前的针对高中化学探究的教学设计,在样本序列中排第一位。

2.2 试评、调整与再评

评价过程由3位分析人员具体操作。先各自通读所有教学设计,对所有教学设计进行阶段划分(参与、探索、解释、拓展、评价)。评分者之间比对阶段的划分结果,对不一致的部分进行商讨,最终对阶段的划分达成一致。评分者各自对所有教学设计的全部指标进行评分,计算一致性,对差别明显的评分结果进行商讨,如有的项目评分者一打0分而评分者二打4分,对相差一分的项目则暂不予调整。重复上述过程直到一致性达到要求,最终计算得到肯德尔和谐系数为0.812,显著性水平小于0.01,说明一致性水平良好。

2.3 结果与案例分析

2.3.1 阶段对比分析

图1展现了两个学段在不同阶段的对比。考虑到不同阶段的满分不同(5个阶段满分分别为16、16、24、12、16),所以通过先计算各阶段的平均分,再用平均分除以各阶段的满分,算出“得分率”。总体上看,探索阶段的表现最好,得分率达到85.42%,说明作为探究的教学设计来说,大都重视对探究过程本身的设计,突出了探究过程在教学设计中的占比;而评价阶段表现不足,得分率只有13.69%,说明对评价的设计还不够重视,部分教学设计甚至缺少对评价的设计;其他几个阶段则处在60%上下,达到“及格水平”;初中与高中两个学段在各个阶段和总分均没有明显差别。

2.3.2 各环节具体比较

将每个阶段下全体样本在各个环节细节中的平均分在图2中进行展示,结合案例和表1、 2中的评分细则分析其中差别。

E1得分较低的是“E1-3提供讨论或提问”。如在“酸碱”的探究中[16],参与阶段做到了利用洗发水和水果等贴近学生经验的事物激发学生兴趣和引入酸碱性的知识,关联度高并指向学习目标,且由其分类和酸碱性测定自然过渡到探索阶段,因此“E1-1激发兴趣”“E1-2引入知识”和“E1-4自然过渡”都达到满分。唯独缺乏学生讨论或提问的机会,所以E1-3得分为0。

E2中关注较少的是“E2-4收集学习情况证据”。如在“化学能与热能”的教学[17]中,探索阶段清晰展示了教师对学生的指导细节,并提供足够的活动供学生参与,且内容指向学习目标,因此“E2-1适当指导”和“E2-2促进实践与思考”拿到满分。但是实验的设计由教师完成,学生的主要活动是按照要求进行操作和回答问题,而并没有提出问题的机会和被收集学习情况并反馈的过程,因此,“E2-3学生中心”获得高分,E2-4得分较低。

E3中“E3-3讨论促进概念和技能发展”和“E3-6从解释中评价学生”表现相对不足。如在“质量守恒定律”的探究中[18],解释阶段由对实验现象的原因追问过渡而来,其问题内容基于实验本身、指向教学目标并具有引导性,因此“E3-1自然过渡到解释阶段”和“E3-2问题促进概念和技能发展”得到满分;后续从模型图、化学式和动态过程等不同角度完整解释了概念内涵和应用范围,因此“E3-4完整解释”和“E3-5多种方式促进解释”得到了满分;然而整个E3阶段缺乏讨论,只有收敛性问题而无发散性问题,因此E3-3得1分;缺乏让学生进行展示然后再评价学生表现,因此E3-6得0分。

E4中关注较少的是“E4-3联系生活”。如在“铁及其化合物”的教学[19]中,拓展阶段的内容是分析工业尾气中氯气的处理方案原理,并设计了追问,在逻辑上与探究和解释的内容相通,并且在新情境中运用了所学概念和技能,因此“E4-1自然过渡到拓展”和“E4-2情境迁移”得到满分,但并未与学生所拥有的生活经验相联系,因此E4-3得0分。

E5整体得分较低,很多教学设计都缺少详尽的评价设计,有些设计了评价内容但没有展示评分标准,且有时与教学目标不完全一致。

2.3.3 发展性分析

由图3可知,在五个探究阶段与总体的对比上,2017年前后两条曲线几乎重合——无明显变化,也即新课标的发布并未带来探究教学设计水平的提高。尽管这与期待稍有不符,但同时在一定程度上说明新课标的发布虽然开始把核心素养作为学生发展的核心目标,但对探究活动本身来说可能尚未产生显著的积极影响。国外的研究中也出现过类似的结果[20]。

能够体现学生参与程度的主要指标是E1-3、 E2-2、 E2-3、 E2-4、 E3-6,内容在于关注学生的活动、主体性体现;能够体现“教、学、评”一致性的主要指标是E5-2、 E5-3、 E5-4,内容在于关注评价有没有考虑与目标的一致性。将上述两个指标集合计算出如图4的平均得分率,可以发现在2017年之后,学生主体性的体现稍有所提升,“教、学、评”一致性有显著提升。

2.4 研究结论

2.4.1 探究中十分重视概念学习

在“将科学探究作为重要教与学的方式”这一点上做得比较充分。首先体现在“解释”和“拓展”阶段上,这两个阶段的主要作用就是在探究活动本身完成后,过渡到对概念的建构以及拓展应用;其次还体现在其他阶段的具体指标上,例如E3-3、 E3-4、 E3-5等,分别指向了基于问题对概念学习的促进、对概念的充分解释上。宏观来讲,在探究教学中完成了对概念的解释、拓展应用等方面。

2.4.2 探究中对评价的设计不足

从结果分析的各部分中都可看出,在探究教学设计中评价设计是不足的,包括无评价、有评价部分但无细节、有评价内容但无清晰标准、有评价内容和标准但与目标一致性不足等问题。从形式上看,不乏评价这个基本构成部分,但经常还停留在“即时反馈”“课堂或课后练习”等形式上,对学生学习证据的收集不足;从内容上看,不乏对学生概念理解的评价,但缺少对探究过程本身表现及探究水平的评价;从类型上看,不乏完成探究和概念学习后的结果性评价,但缺少足够的过程性评价;从主体上看,不乏教师对学生的评价,但缺少生生互评及自评;从理念和目标上看,不乏对概念及实验方法和结论的评价,但缺少对素养的评价和充分的教学评一致性。

2.4.3 探究中对学生的重视不够

从各个阶段的环节细节分析中可以发现,表现不足的往往出现在与学生活动相关的内容中,例如“E3-3讨论促进概念和技能发展”“E1-3提供讨论或提问”和“E3-6从解释中评价学生”等;但是“E2-3学生中心”的分数却比较高。这实际上说明,经过二十多年强调学生的主体性、禁止教师代替学生进行探究、给学生提供机会进行积极主动的科学实践等,唤醒了教师普遍的关注学生和给学生表现机会的理念,但在具体实施的细节上还有不足。例如尽管想着让学生进行探究,却没办法完全放手让学生去做;尽管知道要重视评价学生,但在评价方式和教学评一致的追求上还有不足。