整合跨学科装备 技术赋能化学可视化教学

作者: 崔珊珊 赵雅萍 于少华

摘要: 围绕物质微观结构与宏观性质的探究,设计以新型液晶显示材料为驱动性素材的“探秘液晶”主题教学,发展学生对物质聚集状态的全面认识。教学中整合跨学科实验装备,同时借助多种信息化软件,将抽象知识可视化,促进学生对物质结构与性质关系的理解。在综合运用跨学科知识解决问题的过程中,感受技术赋能的跨学科学习,提升“宏观辨识与微观探析”“科学探究与创新意识”等化学学科核心素养。

关键词: 高中化学; 跨学科; 学科核心素养; 物质结构与性质; 液晶

文章编号: 1005-6629(2024)07-0059-07 中图分类号: G633.8 文献标识码: B

1 教学主题内容及教学现状分析

本教学主题内容选自鲁科版教材《物质结构与性质》第三章“不同聚集状态的物质与性质”第3节“液晶、纳米材料与超分子”中的液晶部分[1]。液晶显示材料为化学材料前沿领域和热点内容,其分子结构与宏观性质的特点及其性质的测定等,涉及化学、物理、生物、材料等多学科知识内容的融合。液晶作为新型材料出现在《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“课标”)的选修课程系列1《实验化学》主题4“STSE综合实验”例举的素材中[2]。课标的选择性必修课程模块2《物质结构与性质》主题2“微粒间的相互作用与物质的性质”内容要求中提到“认识物质的性质与微观结构的关系”,“知道物质的聚集状态会影响物质的性质,通过改变物质的聚集状态可能获得特殊的材料”[3]。液晶显示材料就是一种具有特殊聚集状态的材料,其特殊的宏观性质由液晶材料分子特殊的微观结构所决定,因此液晶材料分子的相关知识,能够承载课标中的上述要求,具有发展学生对物质聚集状态的全面认识,促进学生对“结构决定性质”这一化学观念深度理解的教学功能价值。

然而,液晶内容学科本体知识抽象难懂,许多教师没有深入分析其教学价值,选择回避或将其作为科普阅读材料,致使许多学生并不了解这种生活中常见的新型材料所蕴含的化学知识、方法及观念。

为了更好地发挥液晶内容的教学价值,本文以“探秘液晶”为主题展开研究,将鲁科版教材《物质结构与性质》第三章“不同聚集状态的物质与性质”内容进行重整,整合第1节“认识晶体”与第3节“液晶、纳米材料与超分子”的相关内容[4],从常见、典型的聚集状态物质微观结构与宏观性质出发,初步构建物质微观结构与宏观性质之间的关联,进而探究特殊聚集状态物质液晶的微观结构与宏观性质的特点,进一步构建物质微观结构与宏观性质之间的深度关联,发展物质聚集状态新认识。除此之外,本次教学过程中,整合跨学科实验装备,借助多种信息化软件,将抽象知识可视化,促进学生对“结构决定性质”这一观念的理解,提升“宏观辨识与微观探析”“证据推理与模型认知”“科学探究与创新意识”等化学学科核心素养。

2 教学思想

2.1 整合跨学科实验装备,助力化学实验探究

教学通过整合生物与化学的实验装备,自制跨学科实验仪器,综合运用生物、物理、化学学科相关知识、方法及实验资源,分析解决相关实验探究问题。教学过程中利用生物学科的实验装备显微镜,创造性地自制偏光显微镜,来观察物质宏观物理性质中的光学性质,对宏观物理性质的各向同性或各向异性进行外显可视化,帮助学生加深理解新概念。跨学科实验装备的整合与运用,拓展了学生的实验思路,打破了学科界限,引导学生在多学科背景下认识物质微观结构与宏观性质的特点,有效发展学生的科学素养及化学学科核心素养[5,6]。

2.2 技术赋能可视化教学,助力高效学习

教学使用可视化VESTA晶体结构软件和scopelmage9.0图像处理软件。VESTA晶体结构软件将晶体结构可视化,scopelmage9.0图像处理软件结合教学用数码显微镜使用,将光学显微镜观察的实时图像进行冻结、预览、捕捉,结合教学的多媒体电子屏外显共享观察到的图像。可视化手段的使用,将物质微观结构直观地呈现出来,降低了教学内容的抽象性,促进了学生对知识内容的理解。同时将观察物质宏观性质的个体学习活动转化为全体互动学习活动,使教学活动更具活力,提高了学生在全新学习氛围下的学习效率。

3 教学目标

(1) 通过对水的不同聚集状态微观结构与宏观外形特点的讨论,初步建立物质微观排布与宏观外形之间的关联。

(2) 通过跨学科探究活动,学会分析晶体与非晶体微观结构及宏观性质的特点,建立物质微观结构与宏观性质间的深度关联,体验运用多学科知识解决问题的过程,发展“宏观辨识与微观探析”“证据推理与模型认知”核心素养。

(3) 通过跨学科实验探究液晶活动,拓展对物质聚集状态的认识角度,发展“科学探究与创新意识”核心素养。

(4) 通过对液晶材料分子结构特点及其特殊宏观性质的分析,深入认识物质的结构与性质之间的关系,深化“结构决定性质”化学核心观念。

4 教学流程

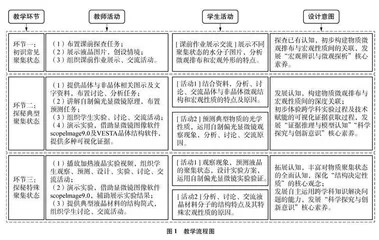

“探秘液晶”包括三个教学环节:环节一初识常见聚集状态,环节二探秘典型聚集状态,环节三探秘特殊聚集状态。各环节通过对应的活动,发展学生对“微观结构与宏观性质关系”及“物质聚集状态”的认识,其中环节二中的活动2及环节三中的活动1为利用自制跨学科实验装备及技术赋能可视化教学的核心活动。具体教学流程见图1。

5 教学实录

5.1 环节一:初识常见聚集状态

[课前作业]以水为例,画出处于气态、液态、固态时分子是如何聚集的,并结合图示分析三种不同聚集状态的水的微观排布和宏观外形有哪些特点?

[情境创设]随着科技的发展,显示技术也在不断发展,液晶显示屏为生活提供了极大便利,那你知道液晶是什么吗?从今天开始我们走近神奇的液晶材料。要揭秘液晶,首先要了解物质的不同聚集状态。以大家最熟悉的物质水为例,来认识不同聚集状态的物质的微观排布与宏观外形的特点。

[展示课前作业]见图2。

[课前作业表现评价]学生能够画出不同状态下水的微观结构,对不同聚集状态水的微观排布和宏观外形特点有初步认识。学生认为气态水的微观排布特点为微粒间距很大,排列散乱,宏观外形特点为无固定状态,易压缩;认为液态水的微观排布特点为微粒排列较紧密,微粒间距较小,宏观外形特点为无固定状态,不易压缩;认为固态水的微观排布特点为微粒间距很小,排列紧密,规律整齐,宏观外形特点为有固定状态。学生分享交流后,能够初步将微观排布的规律性与宏观外形的规则性建立关联。

[提问]导致物质宏观流动与否的因素是什么呢?

[学生1]与分子间隙有关。液态和气态的物质分子间隙大,易流动;固态的物质分子间隙小,排布规则,不易流动。

[学生2]与分子间作用力有关。分子间作用力强,不流动;分子间作用力弱,有流动性。

[总结]宏观流动与否与微观分子间作用力有关。分子间作用力强,宏观不流动,分子间作用力弱,宏观流动。

5.2 环节二:探秘典型聚集状态

[展示]水晶和玻璃的微观结构和宏观图片。

[提问]微观排布的不同导致宏观外形有什么区别呢?

[回答]水晶微观结构规则,宏观外形就规则,而玻璃的微观结构不规则,宏观外形也不规则。水晶是自发形成的,而玻璃宏观外形的规则是人工切割形成的。

[播放动画]气泡冻结冰晶的形成。

[总结]两种典型的聚集状态物质——晶体与非晶体的微观结构特点和宏观性质的区别。

[活动1]分析资料1和资料2,讨论晶体与非晶体宏观性质的特点,并结合微观结构分析原因。

[资料1]内容为晶体和非晶体的熔化曲线,以及晶体SiO2和非晶体SiO2的微观结构投影示意图[7],如图3所示。

[资料2]内容为文字资料及石墨晶体结构和白云母晶体结构示意图[8]。

文字资料如下:

(1) 石墨在与层平行的方向上的电导率数值约为在与层垂直的方向上的电导率数值的1万倍[9]。

(2) 云母片很容易从与它底面平行的方向分裂成薄片,但从垂直于底面的方向分裂成小块时,就需要消耗很大的能量[10]。

石墨晶体结构和白云母晶体结构示意图如图4所示。

[学生1]对比资料1中的曲线图和晶体微观结构示意图发现,晶体的内部微粒排布规则,破坏结构困难,有固定熔点,非晶体内部微粒排布不规则,没有固定熔点。

[学生2]分析资料2得出,不同的晶体,结构不同,因而性质也不同。

[学生3]对于同一晶体来说,微粒在不同方向上排列的规律性不同,导致宏观性质在不同方向上也不同,比如,石墨晶体的微观结构中,微粒在水平方向上和垂

直方向上的排列规律性不同,因此导致水平方向和垂直方向上的电导率不同。

[课堂表现评价]经过讨论,学生能够建立晶体与非晶体微观结构与宏观性质的深度关联,能够从理论上理解晶体的各向异性,但缺少更真实直观的感受。因此,设置跨学科实验探究活动获取更直观的证据,感受晶体和非晶体的光学性质的各向异性和各向同性。

[讲解]自制偏光显微镜结构、原理和操作。

跨学科实验仪器——偏光显微镜可由普通光学显微镜加两个偏光片自制而成[11,12],自制偏光显微镜结构简化示意图见图5。

偏光显微镜是将普通光改变为偏振光进行镜检的方法,以鉴别某一物质是单折射性(各向同性)或双折射性(各向异性)。双折射性(各向异性)是晶体的基本特征。在正交的情况下,视场是黑暗的,如果被检物体在光学上表现为各向同性,无论怎样旋转载物台,视场仍为黑暗。若被检物体具有双折射特性或含有具双折射特性的物质,则具双折射特性的地方视场变亮[13]。从化学的视角来说,非晶体具有各向同性,观察时视场黑暗;晶体具有各向异性,观察时视场变亮。

[活动2]预测典型物质水、玻璃片及NaCl晶体的光学性质,运用自制偏光显微镜观察现象,分析原因。

[学生1]由于玻璃片为非晶体,因此微观结构中的微粒排布不规则,在光学上应表现为各向同性,利用自制偏光显微镜观察时,视场应为黑暗。NaCl固体为晶体,微观结构中的微粒按一定规律周期性排布,不同方向上规律性不同,在光学上应表现为各向异性,利用自制偏光显微镜观察时,视场应为光亮的。液体水不知道如何分析。

[学生2]水常温下为液态,不是晶体。液态水微观结构中的微粒排布也不规则,宏观性质也呈现各向同性。利用自制偏光显微镜观察时,视场应为黑暗。

[学生实验]用自制偏光显微镜进行观察。

[演示实验]借助显微镜图像软件scopelmage9.0,通过多媒体电子屏,向学生展示各物质的光学各向异性或各向同性,共享实验现象。偏光显微镜下的水、玻璃片及NaCl晶体的图像见图6、图7。

[演示实验]通过VESTA晶体结构软件,展示不同方向上NaCl晶体的微观结构,如图8所示,感受晶体微观结构中微粒周期性排布的规律性,不同方向上排布的规律性不同。

5.3 环节三:探秘特殊聚集状态

[播放视频]实验室加热一种物质C6M{1,4-双[4-(6-丙烯酰氧基己氧基)苯甲酰氧基]-2-甲基苯},C6M常温下为固态,加热过程中先变成不透明的浑浊状态,继续加热变成透明清亮的液体。

[活动1]预测这种不透明的浑浊态的聚集状态,设计实验方案,动手实验验证猜想。

[学生1]可能是一种固液共存状态,因为固态晶体微观微粒排布规则,液态微观微粒排布不规则,因此固态晶体与液态混合,既有规则又有不规则,用偏光显微镜观察时,有亮有暗。

[学生2]不是固液共存的,可能是一种液体的状态,但有晶体的性质,不清楚是什么状态,不清楚通过什么实验来证明。