大概念统领下的初中化学单元教学设计与实践

作者: 李杨

摘 要: 以单元核心概念分子、原子、元素等的起源与发展史为情境,基于“物质的组成”的大概念,以“基于化学史认识物质构成的奥秘”为例,从单元教学内容及大概念内涵分析、教学目标、学习活动规划、教学片段实录和教学反思五个方面,设计单元教学的案例,引导学生形成宏微结合认识物质及其变化的化学学科视角,理解大概念的内涵,发展化学学科核心素养。

关键词: 中学化学; 大概念; 单元教学设计; 核心素养; 化学史

文章编号: 10056629(2024)08006107

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

《义务教育化学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)要求核心素养导向下的化学教学要聚焦学科育人方式的转变,基于大概念建构组织和设计教学内容,实施单元教学[1]。大概念统领下的单元教学设计步骤有很多种,国内比较有代表性的有三个关键步骤[2]、五项关键行动[3]、课程单元开发七步框架[4]等。梳理文献发现,国内基于大概念的中学化学单元教学案例以高中为主,涉及初中学段的较少。

人教版九年级化学上册第三单元“物质构成的奥秘”是课标学习主题3“物质的组成与结构”的核心内容,在初中化学课程中占有重要地位。本单元核心概念“分子、原子、元素”不仅是学生形成微粒观、元素观等化学观念的基础,还有助于促进学生从“宏观微观符号”认识物质及其变化的科学思维发展[5]。传统教学以记忆“专家结论”和程序化的技能训练为主,忽视对核心概念的揭示和理解,导致学生概念混淆,不会迁移应用。大概念教学可以帮助学生将碎片化的知识结构化,引导学生建立和发展核心观念,促进知识功能化和素养化[6]。化学史是课标学习主题3情境素材的重要组成部分,化学史在教学中的运用,有利于学生深度了解核心概念的形成、发展和应用情况。基于此,本研究在大概念的统领下,设计“基于化学史认识物质构成的奥秘”这一单元教学案例。

1 单元教学内容及大概念内涵分析

1.1 综合分析课标和教材,明确单元承载的大概念内涵

新课标主题3“物质的组成与结构”,旨在通过“初步形成宏微结合认识物质及其变化的视角”“建立认识物质宏微视角间的关联”“知道物质的性质与组成、结构有关”三个核心认识,引导学生建立“物质的组成”这一大概念,促使学生“宏微结合”的化学认识视角和学科思维方法的形成。新课标核心素养目标要求“能从元素、原子、分子视角初步分析物质的组成及其变化,形成一定的证据推理能力,初步建立物质及其变化的相关模型”[7]。因而教师需深入分析教材,明确具体单元所承载的大概念内涵。

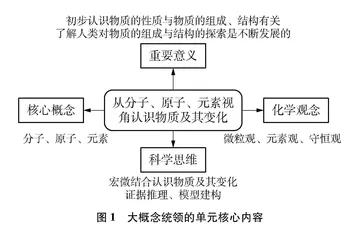

“物质构成的奥秘”包含“分子和原子”“原子结构”“元素”三个课题,课题中的核心概念“分子、原子、元素”是学生宏微结合认识物质及其变化的起点,也是学生形成“物质的组成”这一大概念的基础。学生在揭示、理解和应用核心概念的过程中,了解人类对物质的组成与结构的探索是不断发展的,初步认识物质的性质与组成、结构有关,形成微粒观、元素观、守恒观等化学观念,发展证据推理、模型建构、宏微结合认识物质及其变化的科学思维和化学学科视角。基于以上分析,明确该单元承载的大概念内涵是“从分子、原子、元素视角认识物质及其变化”,有关内容及内在关联如图1所示。

1.2 基于大概念内涵理解,设计单元大任务

单元学习需要大任务驱动,大概念教学强调学习环境的真实性,融合在真实情境中的任务设计,有助于学生建构核心概念,理解大概念内涵[8]。回顾科学史发现,科学概念的形成、创新、发展和理解必须放在学科发展脉络里。化学史素材是一种具有历史性的情境素材,梳理科学家对概念的认识过程有助于学生了解概念的形成、发展的历程,加深对概念的深层次理解[9]。梳理本单元核心概念发展史发现,人类对物质组成的认识起源于公元前的哲学思辨思想——“原子说”和“元素说”,科学家围绕这两种学说展开了科学实验、证据推理、模型建构等一系列科学论证方法,随着科技的进步不断修正和补充分子、原子、元素的科学概念(如图2所示)。

基于此,以通过化学史学习核心概念为明线,以核心素养培养为目标和暗线,设计了“基于化学史宏微结合认识物质及其变化”这一贯穿单元学习的大任务。学生在运用大概念完成学习任务的过程中,理解大概念内涵,发展核心素养。单元设计内容包含“物质构成的核心知识(分子、原子、元素等核心概念)、宏微结合认识物质构成的化学学科视角形成的核心素养表现、基于化学史认识物质构成的核心任务”三个部分。

2 单元教学目标

核心素养导向的单元教学目标的制定建立在对大概念内涵的理解和学情分析之上,本单元需理解的大概念内涵“从分子、原子、元素视角认识物质及其变化”,既是单元教学的中心目标,也是单元教学的大方向。九年级学生在小学科学和初中物理的学习中对分子、原子已经有了初步了解,也积累了一定的生活经验,对身边的化学物质和现象也有宏观、感性的认识。为了让学生理解大概念的内涵,同时促进“教学评”一体化,以新课标的学业要求定位预期的学习结果,制定单元教学目标如下:

(1) 通过经历元素的概念建立发展史和原子的结构发现史,认识物质由元素组成,由分子、原子、离子构成。

(2) 能根据化学史实绘制分子模型和原子的结构模型,结合模型说明分子、原子、离子的区别与联系,用分子的观点解释生活中的某些变化或现象。

(3) 通过对比熟悉的化学反应,了解在化学反应中元素种类是不变的,由此推断反应物或生成物的元素组成。

(4) 能基于真实情境,从元素、分子、原子相结合的视角分析有关物质及其变化的简单问题,并作出合理的解释和判断。

(5) 通过制作模型展示科学家探索原子结构的跨学科实践活动,体会探索过程中蕴含的科学知识、科学思维和科学精神,形成严谨求实、批判创新的科学品质。

3 单元学习活动规划

大概念教学是一个持续的探究过程,需要经历“准备、建构、应用、反思”四个阶段[10]。结合教材编排和学生认知规律,将单元学习活动按照微观到宏观的认知规律进行规划,通过创设化学史情境激发学生的学习动机,学生在经历科学家探索物质组成的化学史实中理解大概念内涵,并将其迁移应用于解决真实生活和实验中的问题,最后通过跨学科实践活动“制作模型并展示科学家探索原子结构的历程”,强化反思,增进学生对科学本质的理解。同时通过模型外显学生的认知差异,帮助教师诊断和改进教学。基于此,将贯穿整个单元的大任务拆解为四个子任务(4课时),确定单元学习活动规划如图3所示。

4 单元教学片段实录及设计意图

4.1 从分子、原子视角认识熟悉的物质及其变化

[情境]道尔顿的科学原子论。

[问题]道尔顿基于实验事实进行推理建模,提出了科学原子论,使得当时的一些化学基本定律得到了统一的解释,很快为化学界所接受和重视。你认为二氧化碳、过氧化氢是由原子构成的吗?请结合道尔顿的科学原子论说出你的理由。

[活动]交流讨论,分组汇报。学生汇报理由主要有:

(1) 二氧化碳是由碳和氧气反应生成的,按照道尔顿的观点,原子是构成物质的最小单位且不可分割,那么碳和氧气都是由半个原子构成,反应后生成一个二氧化碳原子,与道尔顿的观点不符。

(2) 常温下,过氧化氢可以分解为氧气和水,如果过氧化氢是由原子构成,那么生成的氧气和水也变成了半个原子,与道尔顿的观点矛盾。

[教师]同学们提出的疑惑就是历史上著名的“半个原子之争”,一直到1811年,意大利化学家阿伏伽德罗在前人实验的基础上进行反复实验和科学合理的推论,创立了分子概念和分子学说初步解决了这一问题。

设计意图:引导学生使用证据推理和模型建构的科学思维分析问题,初步认识分子和原子的区别和联系。

[问题]观察苯分子、水分子、硅原子照片,你有什么新的认识?分别将少量品红和装有酒精的塑料袋放入冷、热水中,观察实验现象并尝试从分子的角度解释,举例说明其在生活或工业生产中的应用。

[活动]分组实验和讨论交流。学生汇报主要有:

(1) 有些物质由分子构成,有些物质由原子构成,分子间和原子间都有间隔;

(2) 分子、原子的形状各不同,它们都是体积小,质量小、数量庞大;

(3) 分子能自由运动,温度升高,其运动速度加快,生活中用热水物质溶解得更快;

(4) 同种物质,气态时的分子间隔大,液态时的分子间隔小,医疗上利用该性质将氧气压缩成液态储存在钢瓶中;

(5) 由不同分子、原子构成的物质,其性质各不同。

[评价]根据学生的回答评价:(1)学生从分子视角分析物质及其变化的能力;(2)学生证据推理、模型建构的科学思维发展情况。

设计意图:利用真实照片补充学生直接经验的不足,帮助学生建立微观粒子和物质间的联系,利用直观的化学实验发展学生证据推理的科学思维。

[问题]请观察水的三态变化、氯气与氢气反应、氧化汞分解的微观模型,尝试从微观分子、原子视角解释物理变化和化学变化,说出分子和原子的区别。

[活动]结合微观模型,交流讨论。学生汇报主要有:

(1) 物理变化中分子种类不变,只是分子间隔、空间结构发生了改变;

(2) 化学变化中分子种类改变,分子数量可能改变,原子种类、数量均不变;

(3) 化学变化中,旧分子分裂成原子,原子重新组合成新分子;

(4) 化学变化中的最小粒子是原子。

设计意图:借助模型帮助学生进一步认识分子和原子的区别与联系,引导学生初步形成从分子、原子视角认识物质及其变化的化学观念和思维方式。

4.2 认识原子的结构,建立元素概念

[情境]学生课后自制的分子、原子模型展示(图4为学生代表作)。

[活动]展示交流,分享制作感受。使用3D打印的学生指出,因建模需要,通过网络查找,知道了构成分子的原子大小不同,原子构成分子时有特定的角度,不是随意组合。

设计意图:通过展示交流,探查学生是否准确建立分子、原子与物质间的关联,发展学生模型建构思维能力。

[情境]原子结构发现史。

[问题]你能根据化学史实中的实验证据,推理绘制不同阶段的原子结构模型吗?

[活动]根据实验证据,推理绘制原子的结构模型(图5为学生代表作)。

设计意图:引导学生感受科学家探索原子结构的思维方法和科学精神,发展基于实验事实进行证据推理、模型建构的科学思维能力。

[活动]请仔细观察前18号元素的原子结构示意图,结合钠与氯气反应生成氯化钠的示意图,说出原子和离子的区别和联系。

[情境]从古代哲学思辨到基于实验事实的早期元素概念发展史。

[问题]原子结构的发现,建立了“元素”和“原子”的联系。分别对比氢元素、氧元素、碳元素的三种原子的结构示意图,你认为元素种类的判断标准是什么?

[活动]结合图示模型,交流讨论,建构现代科学元素概念。

设计意图:强化学生利用模型建构解决问题的科学思维能力,通过模型对比自主建构元素概念,加强宏微关联的建立。

4.3 从元素视角和宏微结合视角认识熟悉的物质及其变化

[情境]展示化学史上比较有代表性的元素分类表。

[问题]你能在拉瓦锡的元素分类表中找到地壳和生物细胞中的元素吗?对比拉瓦锡元素分类表、道尔顿元素表、门捷列夫元素周期表、徐寿创立的元素命名规则和国际统一元素符号,你有什么感受?