塑料滴管用于实验改进的案例

作者: 马力

摘 要: 利用塑料滴管对中学化学氢气、氯气光照爆炸,萃取分离等几个实验进行改进。改进后实验装置简化、制作方便,且成本较低;实验药品用量较少、实验操作简单,用于教学能启发学生的创新思维,取得较好的效果。改进案例可为实验改进提供新的思路。

关键词: 塑料滴管; 实验改进; 微型实验

文章编号: 10056629(2024)08007104

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

2023年度上海市教育委员会非竞争性社会科学课题“‘双新’背景下中小学实验教学与创客教育融合研究”阶段性研究成果。

1 问题的提出

《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》指出:应根据学校实际情况合理地选择实验教学形式,有条件的学校尽可能多地为学生提供动手做实验的机会;条件有限的学校,可采取教师演示实验或利用替代品进行实验,鼓励实验的绿色化设计,开展微型实验[1]。在教学实践中,由于受实验时间、实验仪器配备以及实验安全性等多方面因素的影响,确实存在部分实验的教学工作难以开展[2],一些教师的演示实验被视频播放替代,有些学生的探究实验也被取消,在一定程度上减弱了实验的教学功能,影响了学生化学学科核心素养的发展。

塑料滴管是实验室中常见的实验器材,价格便宜、耐腐蚀、质地柔软、可塑性强。能否借助塑料滴管对中学化学一些实验进行改进设计,为学生创造更多动手实验的机会?基于此,本研究运用塑料滴管对中学化学部分实验进行了改进和重新设计,以期为教学中开展学生探究实验、创造更多动手实验的机会提供一些思路。

2 实验设计与现象

2.1 氢气、氯气光照条件下爆炸实验的改进

氢气、氯气光照条件下爆炸的实验在以往的教学中是先分别收集氯气、氢气后再混匀,并用塑料薄片盖住集气瓶,通过镁带燃烧产生的强光触发反应。反应中可听见“嘭”的一声,集气瓶上塑料薄片弹开,并可以清晰观察到反应产生白雾。尽管实验现象较为明显,但也存在一些问题,如氯气、氢气分别收集的时间过长,操作较为复杂;气体混合过程中容易泄漏;镁带燃烧产生的强光会伤害眼睛;反应生成的氯化氢与未完全反应的氯气以及镁带燃烧产生的白烟未经处理就直接散逸到空气中,造成环境污染;实验还存在一定的危险性,用于学生实验有一定的安全隐患。鉴于以上问题,本研究借助塑料滴管、鲁尔阀等对实验进行如下改进。

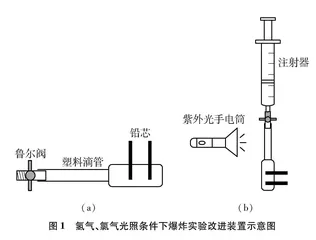

首先进行实验装置的制作(见图1a)。用剪刀将塑料滴管(约10mL)尖嘴处剪去部分,使尖嘴处开口略小于鲁尔阀口径,将鲁尔阀嵌套入塑料滴管,使二者相连,并在连接处用防水胶带或滴胶密封。然后用锥子在塑料滴管的管肚处由下至上依次钻2个小孔,孔径应略小于2B铅芯直径,钻孔时应注意仅在塑料滴管壁一侧上钻孔,不要将管壁两侧均钻穿,并在钻好的小孔中插入铅芯。

实验时,先往稀盐酸(1~4mol/L)中加入氯化钠固体至饱和,之后打开鲁尔阀,挤压塑料滴管管肚吸取少量上述溶液(或使用注射器抽取少量上述溶液注入滴管中),倒置滴管,用手指轻轻弹击滴管外壁,使溶液顺利进入滴管管肚中,并使溶液液面高于2根铅芯位置。然后用手由下至上挤压滴管未装有液体部分,尽可能排出塑料滴管中的空气,关闭鲁尔阀。然后用鳄鱼夹导线将2根铅芯分别与9V电池正负极相连,铅芯上迅速产生气泡(若要加快气泡产生,可以串联多节9V电池),待原先压瘪的滴管部分重新膨胀即完成氢气与氯气的收集。接着在鲁尔阀上部连接螺口注射器(60mL),打开鲁尔阀,用紫外光手电筒(15W)照射塑料滴管约4秒钟(见图1b),可以观察到氢气与氯气在光照条件下发生爆炸反应,注射器活塞被推动,滴管与注射器中均可以观察到白雾现象。

(a)

(b)

改进后的实验具有以下优点:(1)实验药品用量较少、实验装置简单、制作方便,制作成本也相对较低,适用于学生自己动手制作实验装置以增强“创客”体验,探索“创客式实验教学”[3~5];(2)实验操作相对容易、实验用时相对较短、现象较为清晰、安全性较高、过程绿色环保,不仅适用于教师演示实验,也非常适用于学生的探究实验。

此外,利用本装置还可以完成“自制84消毒液”的电化学实验:在塑料滴管中吸入溶有一定氢氧化钠的饱和食盐水,然后将下端铅芯连接电源正极,上端铅芯连接电源负极,使得氯气在上逸过程中能够与溶液中的氢氧化钠快速反应。电解结束后,打开鲁尔阀,轻轻挤压滴管管肚,即可将自制的84消毒液滴加在彩色花瓣处,以完成后续相关的性质实验。

2.2 简易的萃取分液实验装置的改进

《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》要求学生初步学会物质分离、提纯等化学实验的基础知识和基本技能,学习进行物质分离化学实验及探究活动的核心思路与基本方法。萃取、分液不仅是重要的分离和提纯的实验方法,在生产生活中也具有广泛的应用。以“从碘水中萃取碘”的实验为例,在实际教学过程中发现该实验存在一些值得商榷和改进的地方,例如萃取剂用量相对较大,而且萃取剂四氯化碳有一定毒性,实验操作也相对复杂,不利于学生动手进行探究实验。为此,借助塑料滴管、鲁尔阀等对该实验进行如下改进。

首先进行实验装置的制作(见图2)。与前述2.1改进装置类似,用剪刀将塑料滴管(10mL)尖嘴处剪去部分,使尖嘴处开口略小于鲁尔阀口径,将鲁尔阀嵌入塑料滴管,使二者相连,并在连接处用防水胶带或滴胶密封即可。利用本实验装置进行萃取分液实验时,仅需先挤压滴管吸取少量试样,然后倒置滴管,并用手指轻弹滴管外壁,便可使液体顺利进入滴管管肚中。再挤压滴管未装有液体的部分吸取少量萃取剂,再次倒置滴管,并用手指轻弹滴管外壁,使液体顺利进入滴管管肚中,关闭鲁尔阀,振荡滴管,使两种液体充分混合,然后打开鲁尔阀放气,重复振荡数次后,将滴管正放静置。等待液体出现清晰分层后,将滴管管肚上方剪去少许使内外相通(若仅需下层液体,也可用锥子在滴管管肚上方钻一小孔),将鲁尔阀打开,使下层液体沿容器壁缓缓流出。当两种液体交界面进入鲁尔阀孔时,关闭鲁尔阀,将上层液体从滴管管肚上方倒出。

改进后的实验具有以下优点:(1)萃取剂用量与实验药品用量均较少,更为安全环保,适用于学生进行探究实验;(2)实验装置简单、实验操作方便、现象清晰、用时短,便于在实验过程中引导学生更多地关注萃取、分液实验的一般思路与方法。

2.3 氢氧化钡固体与氯化铵固体反应实验的改进

氢氧化钡与氯化铵热效应的实验,一般是将氢氧化钡晶体与氯化铵晶体放入锥形瓶中,然后在玻璃上滴加少许水,将锥形瓶放置于滴有水的玻璃上,接下来用玻璃棒在烧杯中快速搅拌晶体,氢氧化钡与氯化铵晶体反应吸热使得烧杯底部和玻璃片粘合,由此证明该反应吸收热量。但由于上述实验在锥形瓶这个敞口容器内进行,产生的氨气未进行及时处理,会直接扩散到空气中造成环境污染。此外,上述实验常因室温较高,使得冰与玻璃板结合不牢,甚至会出现不结冰的情况,使实验现象不够明显。但当气温较低时,由“手摸”锥形瓶来获得冷感同样不够明显,而且也不能进一步探究反应前后温度的具体变化值。基于以上问题,借助塑料滴管、温度传感器等,作了以下改进。

首先用剪刀将塑料滴管(10mL)尖嘴处剪去部分(以开口处大小可以伸入药匙末端为宜),用药匙末端依次将氢氧化钡晶体与氯化铵晶体装入该塑料滴管管肚处,将前述滴管所剪去部分反向嵌入滴管开口处,并用热熔胶或密封胶带将连接处密封(亦可在连接处放置蘸有饱和食盐水的棉花团吸收氨气),然后将无线温度传感器插入塑料滴管管肚(见图3),连接处也可放置蘸有饱和食盐水的棉花团。实验时仅需用手揉搓塑料滴管管肚,使氢氧化钡晶体与氯化铵晶体混合反应,并通过温度传感器观察温度的变化曲线。

本实验药品用量微量化,且现象明显,实验中基本闻不到氨气的味道,符合绿色环保理念。借助温度传感器获得的数据是实时化、数字化的,有助于学生理解化学反应中热量变化这一抽象概念。利用无线温度传感器(量程-40~125℃,精度±0.25℃)可提供比水银或酒精温度计更精确的数据,不仅提高了测量的精度和速度,也节省了传统实验所需的记录、计算、分析的时间,使实验的重心可以更多地落到对化学反应热效应的本质探究和思维提升上。

2.4 简易气体制取与性质实验的改进

中学阶段某些气体的制取与性质实验较多存在仪器复杂、操作繁琐、耗时较长、药品用量较多、有毒气体逸出等问题,为此,借助塑料滴管、鲁尔阀、注射器、针头等,进行了如下改进。

同样地,首先用剪刀将塑料滴管(10mL)尖嘴处剪去部分,使尖嘴处开口略小于鲁尔阀口径,用药匙或镊子放入固体药品(如Zn粉)后,将鲁尔阀嵌套入塑料滴管,使二者相连,并在连接处用防水胶带或滴胶密封。实验时,由滴管管肚至滴管尖嘴处依次挤压,尽可能地排出塑料滴管中的空气后,吸取少量液体反应物(如稀盐酸)(或使用注射器抽取少量上述溶液注入滴管中),关闭鲁尔阀后,倒置滴管,用手指轻轻弹击滴管外壁,使溶液顺利进入滴管管肚中,固液接触,反应开始。实验中可以将鲁尔阀与针头、注射器等相连(见图4),进行气体性质实验或气体收集等。实验结束后,

还可通过鲁尔阀注入相关试液进行尾气处理等。

此外,将本装置略做改进,还可以达到简易启普发生器的效果。仅需将本装置滴管管肚处用锥子钻数个小孔,将本装置滴管管肚浸入液体反应物中,打开鲁尔阀,液体反应物进入滴管管肚与固体反应物接触,反应开始,而当关闭鲁尔阀,生成的气体将液体反应物排出滴管管肚,反应即停止。改进后的实验具有装置简单,易于操作,且通用性强等优点,适用于中学阶段涉及的氧气、氢气、二氧化硫、氯气、一氧化氮、二氧化氮等多种气体的制备以及相关的性质实验。

3 结语

上述几个改进实验,在实际教学过程中取得了较好的效果,对开展化学实验改进提供了一些新的思路和启发。此外,基于塑料滴管的实验装置本身,在教学实践中也可以用于学生的创客式实验教学的开展,在教学中通过引导学生动手进行实验装置的改进与制作,帮助学生深入认识实验的本质,启迪科学思维,培养创新意识。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部制定.普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2020: 5.

[2]赵雯. 对上海市中小学实验教学工作的分析与思考[J]. 中国现代教育装备, 2023,(12): 5~7.

[3]赵雯, 马力. 基于胶囊及压片制样的实验设计与改进[J]. 化学教学, 2024,(2): 62~65.

[4]赵雯. 热缩管用于中学化学实验改进的案例[J]. 化学教学, 2023,(3): 69~72.

[5]赵雯, 马力. 启普发生器装置的新改进[J]. 化学教学, 2022,(7): 53~56.