“微型空气质量‘检测站’的组装与使用”跨学科实践教学设计

作者: 卫环环

摘 要:以“微型空气质量‘检测站’的组装与使用”为例,阐述跨学科实践活动在主题内容的价值分析、教学目标、教学实践等方面的设计与实施。围绕学习主题提出五项学习任务和十项学习活动,及时跟进学习评价,为跨学科的教学设计与实践提供了思路与范例。

关键词:微型空气质量检测站;跨学科实践;教学设计

文章编号:1005-6629(2024)09-0061-07

中图分类号:G633.8

文献标识码:B

《义务教育化学课程标准(2022年版)》(以下简称“化学课程标准”)设立了学习主题5“化学与社会·跨学科实践”活动,明确要求原则上用不少于10%的课时设计跨学科主题学习,注重培养学生在真实情境中综合运用知识解决问题的能力[1]。明确在教学设计中通过跨学科实践活动培养学生从多学科视角、结合多学科知识、运用技术与工程方法分析解决真实问题的能力。本文以“微型空气质量‘检测站’的组装与使用”为例浅谈化学跨学科实践活动的设计逻辑与实施路径。

1 主题内容的价值分析

1.1 学习内容的认知层级分析

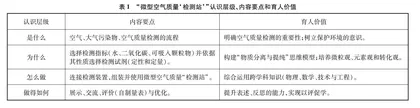

“微型空气质量‘检测站’的组装与使用”是化学

课程标准提出的10个跨学科实践活动之一,涉及化学、物理、数学等多学科的核心知识,需要学生小组合作完成“微型空气质量‘检测站’”的设计、组装、使用、评价、优化、反思,培养学生运用多学科知识综合解决真实问题的能力。对学生的认识层级的发展、内容要点和育人价值归纳如表1所示[2]。

1.2 学习任务内容的结构分析

“微型空气质量‘检测站’的组装与使用”通过一系列子任务的设计与实施,促进学生核心知识结构化的同时,有助于培养学生构建“物质分离与提纯”的思维模型,促进学生化学观念、科学思维、科学探究与实践、科学态度与社会责任等核心素养的发展[3]。学习任务、学习活动等的结构分析如图1所示。

2 教学目标

根据化学课程标准中核心素养内涵以及对本主题的内容要求和学业要求,“微型空气质量‘检测站’的组装与使用”共设计两个课时,其主题教学目标如表2所示。

3 教学实施过程

本主题教学内容涉及空气组成、水的净化、碳的氧化物、酸碱盐等核心知识,在专题复习课“物质的分离与提纯”以跨学科实践活动形式呈现。

3.1 第一课时 空气质量检测的原理和装置选择

3.1.1 任务一:依据指标性质选择检测试剂和方法

[学习素材1]中华人民共和国国家标准——室内空气质量标准(表3)。

[学习活动1]阅读素材1并回答下列问题。

(1) 请简述空气中各组分的组成、典型性质与用途。

(2) 空气中常见的大气污染物有哪些?如何减少其对环境的危害?

(3) 素材1为室内空气质量标准,制定该标准的意义是什么?

(4) 请小组合作,将上述问题答案涉及的核心知识串联完成思维导图,与其他小组交流分享。

[成果展示]见图2,部分学生作品展示。

[学习评价](1)自主描述空气的组分;(2)结合空气质量现状谈空气质量检测的重要性;(3)小组合作,展示思维导图,并进行讨论、交流、评价。

设计意图:带领学生复习空气的组成及常见大气污染物;帮助学生理解空气质量检测的意义,树立学生爱护空气资源、保护环境的社会责任感;通过思维导图的绘制与展示,实现知识和认知视角的结构化。

[学习素材2](1)常见空气质量检测设备主要选择6个参数特征指标,包括空气温度℃、相对湿度RH、可吸入颗粒物(PM10)、CO2、甲醛、TVOC。前两项属于热舒适指标,对空气品质、气体污染物的散发和定量影响极大。第三项为颗粒物指标,被视为普遍和主要的环境致癌物。第四项为空气新鲜度指标,当CO2含量过高,对人类工作学习效率、决策能力都有显著影响。后两项为建材污染指标,甲醛和TVOC过量均会引起多种不适症状。(2)碱石灰是生石灰与氢氧化钠的固体混合物,可以同时吸收水和二氧化碳。

[学习活动2]小组讨论:如何定量检测水(相对湿度RH)、二氧化碳(CO2)、可吸入颗粒物(PM10)三个指标?(因学习内容的进阶性,暂忽略甲醛、TVOC等指标的检测)。

[讨论结果]见表4。

[学习评价](1)小组合作,讨论检测指标、检测试剂或装置、检测方法的选择及依据;(2)将讨论结果在组间进行分享。

设计意图:根据水、二氧化碳、可吸入颗粒物的性质初步构建“物质分离与提纯”思维模型。

3.1.2 任务二:明确空气质量“检测站”的设计思路

[学习素材3](1)市售常见空气质量检测器设计图(见图3)。(2)可吸入颗粒物(PM10)是直径为10微米的细颗粒物,远大于水分子和二氧化碳分子。(3)生石灰的颗粒直径一般在0.1~4毫米之间,碱石灰的颗粒直径一般在1~5毫米之间。

[学习活动3]小组合作根据素材3分析检测“水、二氧化碳、可吸入颗粒物”所需试剂或装置的种类和顺序,完成微型空气质量“检测站”的设计图,并进行讨论、交流与评价。

[成果展示]部分学生的设计图作品见图4。

[讨论交流]作品1设计图的问题是如果极细滤网在生石灰和碱石灰之后,风扇的风可能将生石灰、碱石灰颗粒吹出而被误判为空气中的可吸入颗粒物(PM10),使得可吸入颗粒物质量计算结果偏大。作品2设计图的问题是生石灰和碱石灰的顺序不对,因为碱石灰可以同时吸收水和二氧化碳,所以风扇后面不能直接连接碱石灰,必须先连接生石灰,测量出水的质量,再连接碱石灰,测量出二氧化碳的质量。作品3设计图最合理。

[学习评价](1)从物质性质与应用角度分析检测试剂或装置的种类;(2)从物质分离与提纯角度分析检测试剂或装置的顺序。

设计意图:通过分析检测试剂或装置的种类和顺序,让学生认识到不仅需要考虑工艺流程中物质性质与应用的关系,还要考虑物质分离与提纯的方法,避免

某一检测试剂或装置对其他检测指标的干扰。

[学习素材4](1)风扇的“风量”,即单位时间内鼓入空气的体积。(2)绝对湿度是一定体积空气内所含水蒸气的质量,单位为g/m3。绝对湿度与温度、相对湿度的对应关系如表5所示。(3)气态二氧化碳的密度为1.997g/L。

[提出问题]假设实验成功,准确测量三种被检测物质的质量,又该如何与空气质量标准中的标准值进行比较并得出空气质量的优劣?

[讨论结果1]水的标准值是相对湿度,可先计算出绝对湿度,再按照测量时的室温找到相对湿度,再与采暖标准进行比较。例如:经测量,某房间内绝对湿度是6g/m3,温度为20℃,此时相对湿度约为35%,符合空气质量标准中相对湿度冬季采暖的标准值(见表3)。

[讨论结果2]二氧化碳的标准值是体积分数,可先用密度计算出一段时间内二氧化碳的体积,再与这段时间内空气体积作比,可得二氧化碳的体积分数,最后与标准0.10%(见表3)进行比较。

设计意图:培养学生运用跨学科知识(数学、物理)处理数据的能力,学会从定量角度解决实际问题。

[学习活动4]根据空气质量“检测站”设计思路,构建“物质分离与提纯”思维模型。

[模型构建]见图5。

[课后作业]小组合作,利用风扇、极细滤网、生石灰、碱石灰、干燥管、导管及其他必要材料制作微型空气质量“检测站”,并对作品作简要说明。

3.2 第二课时 空气质量“检测站”的组装与使用

3.2.1 任务三:组装并使用空气质量“检测站”

[学习活动5]小组分别展示微型空气质量“检测站”并作简要说明。

[成果展示]将风量为26.3CFM的风扇固定在漏斗口的外部,将N95口罩的中间层(名为熔喷层可有效过滤PM10颗粒)固定在漏斗里,然后用导管和橡胶管将漏斗、干燥管进行连接,第一个干燥管装生石灰,第二个干燥管装碱石灰(见图6)。

[学习评价]能通过小组合作组装空气质量“检测站”。

[学习活动6]小组分别使用自制空气质量“检测站”并记录和处理数据,与素材1中标准值进行比较,评价此时教室内空气质量。

[数据记录]见表6。

[数据处理]经计算:室温为20℃左右时,相对湿度为40%,二氧化碳的体积分数为0.0988%,都在标准范围之内。但是滤网的质量用电子天平称量后无变化,因此无法得出准确数据。

[学习评价]能使用空气质量“检测站”记录数据,应用跨学科知识处理数据,并与标准值进行比较。

[提出问题]很多小组都发现滤网的质量变化不明显,请同学们讨论造成该现象的原因。

[讨论交流]首先排除装置气密性不好的问题,因为后面的干燥管能得出有效的数据,所以有可能是空气中可吸入颗粒物(PM10)的质量本来就很少,而检测1min时间又太短,导致数据变化不够明显,可以延长检测时间观察数据是否有变化。

[数据记录]风量为26.3CFM风扇开启2h后得到的滤网质量变化结果:0.07g-0.06g=0.01g。

[数据处理]反应前后滤网质量的变化量为0.01g,换算为标准值是0.11mg/min,且室内空气质量标准对可吸入颗粒物(PM10)的规定是不多于0.15mg/min,所以此时教室内空气质量符合标准。

[学习评价]能通过讨论交流寻找正确的方法测得空气中可吸入颗粒物的质量。

[学习活动7]针对实验数据,小组之间进行交流,分析组间差异的原因。

[讨论交流]某些小组的空气质量“检测站”在原设计思路的基础上,在末尾又接了一个装有碱石灰的干燥管(见图7),他们根据实验数据求出的水和二氧化碳的质量均比只有两个干燥管的小组求出的质量略少,分析原因可能是末尾干燥管能吸收装置外部空气中的水和二氧化碳,防止其对检测结果的干扰。

[学习评价]能通过讨论交流分析设计思路的优缺点,并对空气质量“检测站”进行优化。

设计意图:让学生在讨论交流中相互学习,培养学生的质疑能力和反思能力。

[学习活动8]小组合作根据教师提供的试剂和装置完善本组的空气质量“检测站”,并再次进行实验,记录数据,与第一次实验数据进行对比。

[数据记录]见表7。

[数据分析]第一个干燥管中固体质量变化量依旧是5.14g,第二个干燥管中固体质量的变化量为1.48g,比改进前第二个干燥管中固体质量的变化量少0.01g,说明对二氧化碳的质量称量更加准确,排除了空气中的水和二氧化碳进入第二个干燥管从而造成的实验误差。

[学习评价]能完善本组的空气质量“检测站”;获得更为准确的实验数据。

设计意图:通过引导学生优化和完善空气质量“检测站”,培养学生的数据分析能力、合作交流能力和语言表达能力。

3.2.2 任务四:制定空气质量检测评价量表

[提出问题]基于一系列学习活动后,评选你心中的最佳小组,你的评价维度是什么?

[讨论交流]首先需要完整的设计思路,能正确描述试剂的作用原理,体现差异性和整体性;其次需要完整的装置组装,作品整体美观,数据换算准确;接着还需要考虑小组成员能否积极协同完成任务;最后还需要考虑讨论交流时是否思路清晰,语言流畅,逻辑完整等。