利用气体压力传感器改进二氧化硫性质实验

作者: 万莉 杨新佳 夏晓丽

(四川师范大学化学与材料科学学院,四川成都 610066)

摘 要:分析比较三版教材及相关文献中关于二氧化硫制取及其性质检验的内容,对现有实验存在的问题进行设计与改进。将注射器、医用输液袋和气体压力传感器等联合使用,实现气体制取、性质检验、气体收集及尾气处理等一体化实验设计,有效帮助学生构建“可逆反应”概念。改进后的实验具有操作方便、现象明显、绿色环保、便于理解等优点。

关键词:二氧化硫;气体压力传感器;实验改进;一体化实验设计

文章编号:1005-6629(2024)09-0077-03

中图分类号:G633.8

文献标识码:B

化学实验对于全面发展学生的化学学科核心素养具有独特的价值[1]。二氧化硫是重要的非金属氧化物,借助实验探究二氧化硫的制取、性质及其转化途径,不仅可以强化“价-类”二维思维模型、元素观、变化观等学科观念,而且通过实验方案设计也可以了解酸雨的成因与防治方案,帮助学生构建“可逆反应”的概念,提升学生的问题解决能力和社会责任素养。

1 问题的提出

《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“新课标”)对“二氧化硫的性质”的学业要求是:能从物质类别和元素价态变化的角度,预测SO2的化学性质,设计实验进行初步验证,并能分析、解释有关的实验现象[2]。2019版人教版教材以实验“将充满SO2的试管倒置在水槽中并测定溶液pH”和“向SO2水溶液试管中滴加品红溶液并加热观察溶液颜色变化”的形式设计了SO2的酸性和漂白性实验,实验现象明显但仍有些许不足:(1)开放体系,受热后SO2易逸出造成环境污染,不符合环保理念;(2)SO2有毒且检验操作繁琐,若将性质分开检验药品的消耗量太大;(3)教材在此引入“可逆反应”的概念,但“亚硫酸分解成二氧化硫和水”的逆反应过程无法为学生提供直观的实验证据。

鉴于以上原因,一线教师常采用视频播放的形式进行教学,难以培养学生的实践能力。新课标倡导开展以化学实验为主的多种探究活动,以促进学习方式的转变。因而让二氧化硫的制取及其性质实验真正进入课堂,对于提升学生宏观辨识、证据推理和社会责任素养等方面具有重要意义。

2 相关文献分析

新课标鼓励开展实验的绿色化和微型化设计[3]。查阅相关文献发现,二氧化硫的制取及其性质实验的改进角度主要有:(1)利用生活常见材料(有机玻璃材料[4]、塑料瓶[5])改进实验装置,实现密闭条件下二氧化硫性质的检验,体现趣味性和生活化。(2)改进SO2气体制取方法,利用加热含硫火柴头制备SO2并检验其还原性和漂白性[6],然而火柴头主要成分还有KClO3和MnO2等,加热后生成的气体为混合物,难以直接证明SO2的性质。(3)利用玻璃试管、导管等常见化学仪器进行装置一体化改进,实现了所有性质的检验[7,8],但存在装置复杂不易操作等问题。(4)利用气球体积变化定性验证二氧化硫与水的可逆反应和漂白作用的可逆性[9],但仅是从宏观体积的角度说明可逆反应的概念。

在教材编写方面,三版教材呈现方式略有不同:鲁科版主要以文字描述,辅以方程式和实验现象图片分析SO2的化学性质;苏教版以学生实验的形式设计SO2的性质检验;人教版则设计了SO2的酸性和漂白性的教师演示实验。三版教材对SO2性质检验的方式虽各有侧重,但都表现出SO2作为典型中间价态物质性质的系统性,强调从元素价态的角度分析化学性质,注重对学生元素观、变化观等学科观念的提升。但对SO2转化为SO3的“可逆反应”,三版教材均未给出相应的实验支撑,仅以文字描述可逆反应的概念,不利于学生理解。

通过以上分析,发现现有研究还存在装置过于复杂、性质检验不够完全、忽略可逆反应概念的建立、缺乏定量分析等问题。本研究拟将注射器、医用输液袋和气体压力传感器联合使用,设计一套二氧化硫气体制取及其性质检验的一体化装置,并借助气体压力传感器测定SO2溶于水前后的压强变化,从定性和定量的视角将可逆反应的概念外显化。

3 实验改进设计

3.1 实验仪器及药品

3.1.1 实验仪器

锥形瓶(250mL)、医用注射器(10mL)、医用输液袋(1套)、气体压力传感器、Vernier数据采集器、计算机(安装Logger Pro软件)、滤纸条(5mm×10mm)、吹风机(400W)、宝塔变径接头

3.1.2 实验药品

无水亚硫酸钠固体、浓硫酸(70%)、酸性高锰酸钾溶液、硫化钠溶液、品红溶液、紫色石蕊溶液、氢氧化钠溶液(5%)、蒸馏水

3.2 实验改进装置图

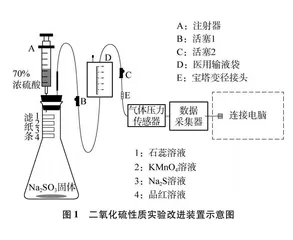

实验改进装置如图1所示。

4 实验步骤

(1) 按图1组装实验装置并检查装置气密性。方法为:先将医用注射器空气排尽,再用热吹风机加热锥形瓶,若注射器活塞被顶起,则说明装置气密性良好(说明:医用输液袋与气体压力传感器之间用“宝塔变径接头”连接)。

(2) 剪取四张5mm×10mm滤纸条,分别滴加紫色石蕊溶液、酸性高锰酸钾溶液、硫化钠溶液、品红溶液,依次将滤纸条贴在锥形瓶内上壁处。

(3) 向锥形瓶中加入称量好的1.5g亚硫酸钠粉末,然后用针筒吸取3mL浓硫酸(70%)插入锥形瓶活塞中。

(4) 打开活塞1,向反应装置中缓慢注入3mL浓硫酸(70%),收集SO2气体,并依次观察各滤纸条的颜色变化和输液袋气体的体积变化。

(5) 反应结束后,关闭活塞1,打开活塞2和数据采集器,然后向输液袋中注入10mL蒸馏水,观察输液袋体积和气体压强的变化。

(6) 待气体压强降低到稳定值之后,用力振荡输液袋,观察气袋体积和压强变化,气体压强稳定后,即可记录曲线趋势。

(7) 用热吹风机加热品红试纸,观察品红试纸加热前后的颜色变化。

(8) 实验结束后,用医用注射器吸取20mL 5%的NaOH溶液注入反应装置中,进行尾气处理。

5 实验现象解释

(1) 现象1:紫色石蕊滤纸变红。原理:SO2溶于水生成酸,体现酸性氧化物的性质。

(2) 现象2:高锰酸钾滤纸退色。

原理:5SO2+2KMnO4+2H2O=====K2SO4+2MnSO4+2H2SO4,体现还原性。

(3) 现象3:Na2S滤纸出现黄色固体。原理:3SO2+2Na2S====3S↓+2Na2SO3,体现氧化性。

(4) 现象4:品红滤纸先退色,吹风机加热后红色恢复,体现SO2漂白的不稳定性。

(5) 现象5:SO2输液袋在注入水之后变瘪,振荡受热后变鼓,停止后又变瘪。SO2溶于水前后压强曲线图像如图2所示:A点初始压强约为105.88kPa,AB段为SO2与蒸馏水反应生成亚硫酸,压强迅速下降;随后BC段压强下降趋势减缓;CD段用力振荡,亚硫酸不稳定分解为SO2,气体压强增大;DF段停止振荡后输液袋内的压强逐渐降低。从观察输液袋体积变化(定性分析)和曲线变化(定量分析)可推理得出二氧化硫溶于水的反应为可逆反应。

实验操作说明:

(1) 为了全面呈现二氧化硫溶于水的压强变化曲线,在AC段SO2溶于水的实验测定时间较长。在课堂实施过程中,教师可适当在B点处进行振荡加热,以缩短课堂演示实验的时长。

(2) 医用输液袋存在管道太长导致收集气体较慢的现象,对此可以对输液管进行适当裁剪,再用宝塔变径接头连接即可。

6 实验改进后的优点

利用气体压力传感器记录二氧化硫溶于水的气压变化,结合宏观现象感知输液袋的体积变化,为原来比较抽象的正、逆反应提供实验证据。本体化实验装置可以实现对SO2气体的制取、收集及其酸性、还原性、氧化性、漂白性等化学性质进行全面检验,具有操作方便、现象明显、绿色环保、便于理解等优点。

参考文献:

[1][2][3]中华人民共和国教育部制定.普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020.

[4]张子扬,曹曼丽,张秀莲等.探究二氧化硫性质的实验改进[J].化学教学,2023,(9):71~73.

[5]侯立平,王培明,齐俊林.二氧化硫的制取与性质实验一体化的创新设计[J].化学教育,2013,34(11):71,76.

[6]王永臻,魏海,李德前.检验二氧化硫实验的组合设计[J].化学教学,2019,(2):70~72.

[7]王秀荣.二氧化硫制备与性质实验的改进与探究[J].化学教学,2017,(10):49~51.

[8]李猛,王世存,王后雄.二氧化硫性质实验的一体化设计[J].化学教学,2015,(12):59~61.

[9]刘明霞,汪梅,钟琴等.基于“可逆反应”概念建构的二氧化硫性质实验改进[J].化学教学,2022,(8):70~72.